文化自信视域下光学课程思政的取向之思

摘 要:目前,各界学者都已经对课程思政建设进行探索,并从中华优秀传统文化、新闻时事、哲学基础理论、红色故事和艺术动画五个方面对光学内容中的思政元素进行挖掘,也有学者对全过程育人和课程评价提出建议。但是,课程思政建设还存在文化自信相关教学资源挖掘的广度和深度不够的问题。要树立真正的文化自信,不能只让学生理解中华优秀文化与光学的联系,更应该让学生在理解的基础上自觉主动地思考,并对其进行创造性转化和创新性发展,向世界展现中国智慧。对此,作者对文化自信相关光学思政元素进行补充,提出树立学生文化自信的两条路径,并将此次课程思政建设的探索应用到教学当中,学生对光学课程的学习主动性明显提高,教学效果显著。

关键词:文化自信;课程思政;光学;课程建设;教学

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)23-0176-05

Abstract: At present, scholars from all walks of life have explored the development of core values throughout the curriculum, and excavated these elements through five aspects, like ancient Chinese traditional culture, news and current affairs, basic philosophical theories, red stories, and art animation. Some scholars have made suggestionsin the whole process of education and course evaluation. However, problems still remain that the length and depth of developing students' cultural assertiveness need to expend. To establish students' true cultural self-confidence, we couldn't just let students know about the connection between fine Chinese traditional culture and optics, we should encourage student think actively basedon their understanding, and develop our Chinese culture creatively, so as to show Chinese wisdom to the world. In this regard, this paper supplemented some core elements related to cultural self-confidence, put forward two paths to develop students' cultural self-confidence, and applied this exploration to teaching. As a result, students' learning initiative for optical courses was improved significantly, so the teaching effect was remarkable.

Keywords: cultural confidence; development of core values throughout the curriculum; Optics; course construction; teaching

思想政治教育如果脱离了传统文化,就会变成没有根的教育。文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化自信指的是一种更基础、更广泛、更深刻的自信,它是国家和民族发展中最基本、最深刻、最持久的力量。推进思政教育与文化自信的结合,是推进高校思想政治工作与时俱进的重要途径。习近平总书记在党的二十大报告中指出,全面建设社会主义现代化国家,必须坚持中国特色社会主义文化发展道路,增强文化自信……激发全民族文化创新创造活力。中华优秀传统文化是我国发展和前进的根基与动力,五千年文明所积淀的文化深深地烙印在中华民族的基因中,其蕴含的思政元素十分丰富。

但是,目前在光学课程中存在着对传统文化的思政元素挖掘深度不够、思政元素分布零散、思政建设方式单一的问题。将文化与光学课程内容相融合并不只是为了单纯地让学生们知道光学与文化之间的联系,更是希望能让学生对中华传统文化产生反思性认知,有所思考,有所启发,并在此基础上自觉地对文化进行创造性转化和创新性发展,通过实践为世界奉献出中国智慧,实现真正的文化自信。

由此,本文首先对当前光学课程思政研究的发展状况进行综述,并针对目前存在的文化相关思政元素挖掘的广度和深度不够的问题,建立了与文化相关的光学思政体系,并提出了树立学生文化自信的两条路径,通过实践检验成效。

一 光学课程思政研究的现状综述

目前,学者对于光学课程思政的看法以两种观点为主:从光学知识的内容出发,挖掘其中的思政元素。如王向贤[1]讨论光的波粒二象性与太极的阴阳两面性之间的联系,同时,将电磁波的光速一致性和自身的价值认同联系在一起。丁冬艳等[2]结合《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》中的PCR测试装置,介绍了作为PCR技术的重要组成部分的光学滤波器,将光学技术推广到抗击新冠疫情的战役中,提高学生对社会主义制度的信心。叶荣等[3]从光学知识点与哲学基本理论的融合角度进行了探讨,并在实践中获得了初步成果:使学生对光学课程的学习热情得到提升,并积极地思考光学与哲学的关系。武震林等[4]结合王大珩院士在红宝石激光器、航天飞机、光测仪器方面取得的重大突破,弘扬科学家的高尚品格,培养学生“红色基因”。在这一点上,还有高玮等[5]在讲解光的本性和波粒二象性的知识,介绍郭光灿院士和史宝森教授的合作取得的科研成果,根据这些结果制作了一幅漫画《量子螺旋蟠龙》,展现了研究者们曲折的研究过程。总之,学者们从中华优秀传统文化、新闻时事、哲学基础理论、红色故事和艺术动画五个角度,对其思想内涵进行了深入的挖掘。

另一种观点以思政教育目标为导向,探索光学课程思政模式。江洁等[6]从民族自信、探索精神、家国情怀、理想信念和爱国奉献等七个思想教育目标出发,将格里马尔发现光的衍射现象的故事融入到光的衍射、偏振的知识拓展等等,将光学绪论和光的干涉衍射知识与思政教育目标相联系。居露等[7]在确立思政教育目标的基础上,从“个人-国家-社会”维度对教育目标进行了划分,将立德树人、唯物辩证思维、敢于创新的科学精神划分为个人维度、爱国主义、民族自信、奉献力量和使命担当划分到国家维度;将可持续发展、绿色环保、命运共同体划分到社会维度;其中将现代光学技术的挑战与机遇和自主创新、艰苦奋斗相结合。

也有学者从全过程育人方面进行探讨:程湘爱等[8]本着“以人育人、以本为本、为战备战”的教学思想,在SeeLight光学模拟软件的基础上,实行“线上线下”“合作竞争”“分层兼顾”的“应用光学”模拟试验平台,在SeeLight光学模拟软件的基础上,实现了教师和学生之间的交互验证。采用项目式教学,学生自主选择课题,合作调研,汇报答辩。李琳等[9]从新课导入、新课讲授、新课拓展三个角度,积极挖掘光学课程中的思政元素,并进行了实践评估,取得了一定成效。

此外,也有学者对光学学科的思政评估提出了自己的看法:胡源等[10]根据工程教育的鉴定思想,采用了直接评估和间接评估相结合的方法进行教学评估。直接评价包含课堂提问、小组合作、课后作业、创新实践和期末测评。间接评估是以问卷形式进行的,其内容涵盖了学生对课程目标达成情况的自我评估和对学生的评估。

二 光学课程思政建设存在的问题

首先,仍需拓展光学课程的广度,特别是从文化的角度增加光学课程的知识性、人文性。光学作为一门既源远流长又拥有蓬勃生机的课程,是光电信息科学与工程专业,物理类专业必修学科,学习该课程学生人数多,受课程影响的学生基数大,挖掘光学课程思政元素是培养人才的应有之义,更是必由之路。同时,光学课程的理论性强,在专业课程中很少有与中华优秀传统文化直接相关的思政元素,目前思政元素中对绪论及光的本源方面和光的干涉内容中文化自信相关思政元素挖掘得较多,几何光学和偏振内容的思政元素挖掘得较少。这就要求老师对光学课程中的思政元素进行深度挖掘,将课堂教学模式进行创新,在课程思政教学中将现代信息技术的运用推广开来,从而让学生产生浓厚的学习兴趣,并进行深度的思考。中华优秀传统文化历史悠久、底蕴深厚,其中蕴含着大量的哲学思想、人文精神,这些都能提供启示,指引我们正确地理解和改造这个世界。正因如此,深入拓展光学课程的知识性、人文性是必要的且紧迫的。

其次,文化自信相关的思政元素挖掘的深度不够。目前学者主要是探索中华优秀传统文化与光学课程的联系,如光学发展史与《墨经》光学八条、古诗词中的光学现象。然而,仅仅让学生了解到目前中华优秀传统文化与光学的联系,还无法达到树立学生文化自信的思政目标。根据韩沁钊[11]在文化自为对文化自信的主体建构的解释,文化自信的实现关键在于培育对象由被动他律客体转变为主动的自律客体,即学生需要从被动地了解中华传统文化转变成主动地去反思中华传统文化,取其精华,去其糟粕,在全面地认识中华优秀传统文化之后,结合自己的理解进行创造性转化和创新性发展,通过具体实践展现出中国智慧,从而树立真正的文化自信。

三 光学课程树立学生文化自信的路径

(一) 传统文化与光学

1 几何光学成像与《墨经》光学八条

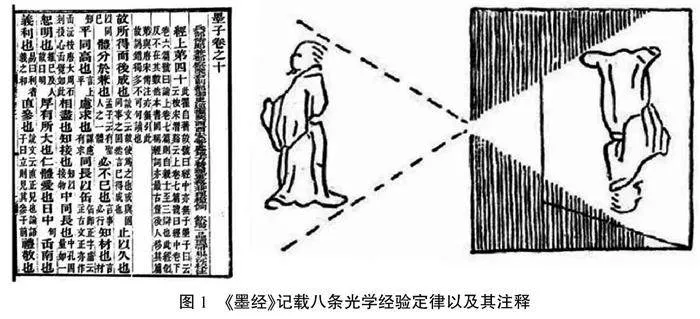

公元前388年,战国中后期的墨家学者编著《墨经》。其中《经下》和《经说下》中分别记载了八条光学经验定律以及其注释。《墨经》在第三条叙述了小孔成像的原理:“景到,在午有端,与景长,说在端。”即在光线相交下,焦点处形成影,这就是焦点的原理(图1)。《墨经》在第七条叙述了凹面镜成像的原理:“鉴洼,景一小而易,一大而正说在中之外、内”,当我们将镜子立起来时,所呈现的影子小,说明镜子的位置是倾斜的,所呈现的影子大则是镜位正中,即以镜位正中为标准的原理。此句描述了凹面镜成虚像和实像大小与物体距离焦点位置的关系。物距小于焦距,成正立、放大的虚像,物体离镜面的距离越近,像越小。虽然在当时还没有焦点的定义,墨子也只是以自己的脸为物,以眼镜作为接收像的屏,但这种早于西方2 000多年的发现无疑具有开创性和突破性的历史意义。

2 《淮南万毕术》中冰透镜取火

在《淮南万毕术》中有“削冰令圆,举以向日,以艾承其影,则火生”通过将一块冰打磨成冰透镜,调整透镜位置,使经过冰透镜的太阳光汇聚在艾草上,从而生火,这就是利用透镜的会聚原理,由此可见,古人早已懂得利用物理原理去改善生产、生活环境。

3 衍射与《史记·项羽本纪》

在“四面楚歌”的故事中,为什么高大坚实的城墙能抵挡住汉军的千军万马,却无法抵挡住城外的歌声?实际上城外的歌声不会从城墙中穿透过去,它只能从城墙上方绕过城头传播过去,这就可以与光学中光的衍射现象进行类比。当光遇到障碍物时,它将绕到障碍物后边从而偏离了原来直线传播的路径,这种现象就被称为光的衍射,由此我们可以知道声波发生衍射由此传入城内。它只能从城墙上方绕过城头传播过去,这实际上就与光的衍射现象相类似。当光遇到障碍物时,它将偏离直线传播的路径而绕到障碍物后边的区域,这种现象被称为光的衍射,由此可以推断出声波发生了衍射,传入城内。

4 《纪胜杂诗三十六首》与衍射

在《纪胜杂诗三十六首》一诗中“非云非雾起层空,异彩奇辉迥不同。试向石台高处望,人人都在佛光中”。而这束佛光从何而来呢?在清晨的时候薄雾笼罩,薄雾由一个个小水滴组成。我们知道光源经过透镜照射到狭缝上,后方再经过一个透镜,在透镜的焦平面上放上观察屏,可以观察到明暗相间的衍射条纹。当狭缝为圆形时,便会发生圆孔衍射,得到圆环形的衍射条纹,而佛光正是太阳光照射一个个圆形的水滴后发生衍射形成的。

5 太极图与光的波粒二象性

阴阳对立统一,相应合抱。需要特别注意的是,位于太极阴阳图中的S曲线,是一分为二的,是阴与阳相互依存、制约、消长、转化的动态展示。而“对立统一”正与光的波粒二象性相关。光的波粒二象性定义微观粒子有时显示出波动性,有时又显示出粒子性,不同条件下可能会展现出两种不同的性质。波粒二象性存在于所有的粒子当中。看上去似乎简单明了,实际上光的波粒二象性最初在物理学界犹如天方夜谭,就好比一个苹果具有波的特点。为了让学生更容易接受这一概念,我们引用“太极图”[1]。“太极”图指出“阴”与“阳”相互依存,同时,世间万物无不相互关联。这与光的波动性和粒子性相互依存,不仅是光,所有粒子都具有波粒二象性。通过阴阳图,便能让学生形象地理解知识的本质,辅助掌握学习内容,同时为古人的智慧所惊叹。

学生通过阅读中国古代名著和古诗词,不仅感受到了古诗词的意境美,同时在学习典故哲理时将自己的所学知识类比,自觉地探索中华优秀传统文化的奥秘,深入体会中华优秀传统文化的精髓,从而潜移默化地影响学生的认知,树立文化自信。

(二) 现代文化与光学

1 高伯龙院士与激光陀螺仪

在光的干涉课程中,可以介绍高伯龙院士自主研制激光陀螺仪,使中国成为世界上第四个掌握该前沿技术的国家的伟大成就。激光陀螺仪利用光程差计算旋转角速度。高伯龙院士选择研制难度最高的四频差动陀螺仪,他直言道:“国外有的我们要紧追,但他们没有的不代表我们就不能做,也并不是说我们就一定做不出来,中国人不比美国人差!”他带头研发的四频差动陀螺仪,在全球范围内都属于顶尖水平,其精度、稳定性以及抗干扰能力都处于世界一流水准,近20年的不眠之夜,如今终于成正果。高伯龙院士曾说:“一个人的志愿与选择,应该符合国家的需要。”高伯龙院士认为个人意愿的牺牲是值得的。树立文化自信,不仅仅要谈中华优秀传统文化,也要谈发展至今的社会主义先进文化,高伯龙院士这份勤勤恳恳的敬业精神,大公无私的奉献精神,还有以爱国主义为核心的民族精神,都值得学生了解和学习。

2 陈创天院士与激光

在介绍晶体偏振器的时候可以结合陈创天院士在非线性光学材料研究取得的瞩目成就。中国在非线性光学的研究远落后于其他国家十几年,在陈创天的阴离子基团理论刚发表时,引起了各界学者的讨论,其中不乏否定与质疑。面对这一切质疑,陈创天没有任何的退缩,他始终记得恩师卢嘉锡说过的一句话:“我不入地狱,谁入地狱,为了寻找到中国自己的光学材料,我们要敢于做第一人!无论前路如何,我们只要咬着牙干就好!”就是这样敢于改革创新的时代精神,激励着陈创天院士不断摸索。功夫不负有心人,他率领团队发现了氟代硼铍酸钾晶体(KBBF),并利用该晶体首次实现深紫外激光输出,突破了长久以来在世界激光领域所设置的“200纳米壁垒”。这块晶体研发出来便引发了国际高度关注,美国将其视为重要的军事原料,他们的激光反导机用的就是生产自中国的KBBF晶体。2009年,中国禁售KBBF晶体,实现技术垄断长达15年,在这15年之中,中国在激光晶体领域一直保持领先。正是强烈的爱国主义精神支撑着陈创天院士,从而研制出了KBBF晶体,向世界展现出了中国智慧。

(三) 挖掘文化自信内涵,展现中国智慧

1 PBL教学引导学生挖掘文化自信内涵

PBL教学法是以问题为导向,采用小组讨论的方式,让学生围绕问题独立收集资料,发现问题、解决问题,从而达到培养学生自主学习和创新能力的目的。这种教学模式相比传统的以教师讲授为主的教学模式更能引导学生产生反思性认知。在光学教学过程当中,我们可以这样应用PBL教学法。首先,举例演示如何挖掘文化思政元素:如“举杯邀明月,对影成三人”,根据文学常识理解诗句的意思后提出疑问:如何“对影成三人”?通过想象诗人当时的情景我们可以发现月光直线传播照在诗人身上时会有倒影,同时光经过酒杯,可以发生反射,杯上可以看到诗人的倒影,由此“成三人”。然后,让学生模仿这种思路寻找古诗词中的光学现象,自己组成小组去寻找和讨论。通过举例让学生发现原来优美的古诗词里还蕴含着这样深刻的光学原理,增添一个新的看待世界的角度,同时拓展课程思政的建设方式,利用PBL教学法布置任务,引导他们去探索深藏在中华优秀传统文化中的真理,从而产生反思性认知,达到在理解光学原理的同时潜移默化地树立学生文化自信的效果。

2 科研实践使文化自信落地生根

引导学生在科研的路上结合中华优秀传统文化进行创新。2022年,中国科学院大连化学物理研究所拍摄到光催化剂光生电荷转移演化的全时空图像,首次拍到一幅特殊的“清明上河图”,在国际上实现了零的突破。研究人员李灿认为,我们可以通过《清明上河图》看到当时的社会文化,而这次拍摄到光生电荷的影像与《清明上河图》类似,从纳米尺度上展现电子的转移,并利用结果分析电子如何影响光催化效率。研究人员用“清明上河图”描述所观察到的现象,自觉地拓展了《清明上河图》的意义,同时向世界展示了中国智慧和文化自信。

四 光学课程思政试点成效

2020年,岭南师范学院(简称“我校”)进行了光学专业课程思政试点,已经完成了三个班级两轮的教学,从更换教材,到对点融入思政元素,再到课前预习,课后实践贯穿始终,光学课程思政初现成效。光学课程是物理学专业的重要分支学科,研究的范围从红外到紫外波段,应用十分广泛;光学课程的理论推导往往涉及比较复杂的运算,往届学生在公式的推导方面总会非常吃力,对学习光学课程的积极性不高。引入课程思政后,通过课前趣味引入,课中有侧重点的讲解及课后拓展与比赛,学生对于光学知识的学习热情显著增加,课堂效率得到有效提高,在课后也经常有同学提出各种疑问,科学思维在潜移默化中逐渐形成,并将这种能力应用到实践中。取得了优异成效的同时,积极鼓励指导学生参与挑战杯、“互联网+”、物理实验设计大赛等专业比赛,其中,黄贞和张正贺老师指导学生参加全国大学生物理实验竞赛,学生团队“基于多次旋光效应的透明液体浓度测量装置设计”获得国家一等奖;金肖老师指导的学生发明的“‘视界之窗’量子点材料及器件研发的先驱者”获“挑战杯”全国大学生创业计划竞赛省级铜奖。

学生自觉地将学习到的中华优秀传统文化应用到模拟教学当中。我校属于师范类院校,致力于培养能从事中等学校物理课程教学及相关领域的科研与管理工作的“负责任、强能力、善创新”的高素质应用型人才。学生在学习了光学课程之后,开始主动寻找中华优秀传统文化与光学之间的关联性,并在自己的模拟教学中,用诗词来传递物理之美,文化自信培养初现成效。

五 结束语

推进文化自信自强,铸就社会主义文化新辉煌,而要想树立真正的文化自信,需要学生在了解历史发展的基础上对中华优秀传统文化产生反思性认知,并对其进行创造性转化和创新性发展,向世界展现出中国智慧。为此笔者建立了与文化自信相关的光学课程思政体系,同时提出树立学生文化自信的两条路径,实践成果初显成效,课程思政的提出给予教师一种新的教学思路,进一步理解“育人”的深刻内涵,主动挖掘中华优秀传统文化。在未来,课程思政与物理光学也将走向相辅相成、共同促进的发展道路,共同助力培养新一代拥有爱国主义情怀和过硬专业素质人才。

参考文献:

[1] 王向贤.光学教学中的“课程思政”研究与实践[J].物理与工程,2019,29(2):45-48.

[2] 丁冬艳,张玲玲.“物理光学”课程思政元素的挖掘与实施[J].教育教学论坛,2020(48):70-72.

[3] 叶荣,杨果仁,吴显云.光学课程的课程思政教育研究[J].大学物理,2020,39(7):49-54.

[4] 武震林,潘路军,韩秀友.本科基础课“光学”课程思政教学改革探索[J].教育教学论坛,2020(50):25-26.

[5] 高玮,朱智涵,沈涛,等.“高等物理光学”课程思政教育研究与实践[J].教育现代化,2021,8(49):120-122,154.

[6] 江洁,刘惠兰,苏丽娟,等.“工程光学”课程思政的探索与实践[J].教育教学论坛,2022(30):87-90.

[7] 居露,翁雨燕,桑芝芳.专业课程融入课程思政模式初探——以“光学”为例[J].物理通报,2022(3):86-90.

[8] 程湘爱,邢中阳,宁禹,等.“应用光学”课程思政教育探索与实践[J].教育教学论坛,2021(26):88-91.

[9] 李琳,冯秀梅,吴青林.“课程思政”引领,“光”耀学生未来——“光学”课程思政的探索与实践[J].高等教育研究学报,2021,44(4):83-88.

[10] 胡源,付跃刚,马晨昊,等.新工科背景下专业课程思政的教学改革和实践——以“光学测量”课程为例[J].教育教学论坛,2022(23):129-132.

[11] 韩沁钊.文化自为对文化自信的主体化建构[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2022,52(2):167-176.

基金项目:广东省教学改革项目“一核四维互动式教学活化光学课程思政的研究与实践”(粤教高函〔2021〕29号);广东省教学改革项目“特殊儿童教育领域德业双修跨学科人才的三结合培养模式研究与实践”(粤教高函〔2023〕4号);广东省高等学校教学管理学会课程思政建设项目“光学”(X-KCSZ2021135);岭南师范学院教学改革项目“光学课程思政建设的研究与实践”(岭师教务〔2021〕166号)

第一作者简介:金肖(1984-),男,汉族,湖北荆门人,博士,副教授,硕士研究生导师。研究方向为发光材料与器件。

*通信作者:李清华(1981-),男,汉族,福建龙岩人,博士,教授,硕士研究生导师。研究方向为发光材料与器件。