地方高校应用型化学专业人才培养模式改革与实践

摘 要:地方高校作为我国高等教育的重要组成部分,承担着为区域经济发展培养应用型人才的历史使命。三峡大学坚持以立德树人为根本任务,确定“素质高、能力强、专业精”的应用型人才培养目标,三峡大化学专业积极与行业企业对接,依托宜昌区域千亿生物医药产业,开展面向地方制药行业的“三协同”应用型化学专业人才培养模式改革与实践,在课程思政体系建设、人才培养方案优化、课程体系建设、教学团队建设和创新创业体系建设等方面开展创新和实践,探索地方高校应用型人才培养模式。

关键词:三协同;化学专业;应用型;人才培养;改革与实践

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)23-0163-04

Abstract: As an important part of Chinese higher education, local colleges and universities undertake the historical mission of training applied talents for regional economic development. China Three Gorges University adheres to the fundamental task of "cultivating virtues and talents" and sets the training goal of "high quality, strong ability and professional" for applied talents. The chemistry major of China Three Gorges University actively links up with industrial enterprises and carries out the reform and practice of the training mode of "three synergies" applied chemistry talents for local pharmaceutical industry by relying on the hundreds of billions of biomedical industry in Yichang region. Innovation and practice have been carried out in the construction of curriculum ideological and political system, optimization of personnel training program, curriculum system construction, teaching team construction, innovation and entrepreneurship system construction, and the mode of application-oriented personnel training in local colleges and universities have been explored.

Keywords: three synergies; chemistry major; application type; personnel training; reform and practice

教育部、国家发展改革委、财政部联合发布的《关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》,引导高校把办学思路真正转到服务地方经济社会发展上来,把办学定位转到培养应用型技术技能型人才上来,转到增强学生就业创业能力上来,把办学模式转到产教融合、校企合作上来,形成科学合理的高等教育结构,提高人才培养质量。地方高校是向应用技术型高校转型的主力军,要做好应用人才培养,须转变教育观念,优化人才培养模式,提高教师实践能力[1]。化学是一门传统基础学科,以往的化学专业理论型本科教育是注重理论基础、轻视实践研究,注重知识学习、轻视能力培养,导致学生缺乏分析问题和解决问题的能力,往往面临就业难的问题,即使顺利就业,还将面临着社会适应性差等一系列问题。因此,如何制定经济发展需求的应用型化学专业人才的培养模式,是地方高校急需解决的现实问题。

一 地方高校化学专业目前存在的主要问题

化学是一门传统基础学科,主要包括四个分支,即无机化学、有机化学、分析化学和物理化学。以往的化学专业理论型本科教学强调以基础理论教育为主、实验教学为辅,注重知识学习而轻视学生动手能力的培养,导致大多数学生的动手能力不强,往往面临就业难的问题,部分同学即便顺利就业,还将面临着社会适应性差等一系列问题。传统模式的人才培养体系不能满足行业对人才的需求,更不能培养面向行业的竞争性人才。另一方面,化学专业毕业生创新创业能力较差。根据智联全球化智库(CCG)发布的《中国大学生“双创”报告》(2018)的调查数据可以发现,中国大学生的平均“双创”意愿达到34.7%,而化学专业学生的意向值仅为2.1%,在横向专业排列中位居倒数第一,此外,高达87.2%的化学专业学生希望在毕业后从事研究类工作,但实际上我国研究类单位每年能够为化学专业大学生提供的职位仅占毕业人数的21.7%,这也造成了大量化学专业毕业生就业过程中专业不对口、摩擦性失业[2]。由此可见,我国化学专业大学生普遍缺乏创新创业意识,对于应用类工作的就职意愿相对较低,针对性地培养具备创新创业能力的化学人才势在必行。除此之外,地方高校与传统名校化学专业相比,专业底子较薄,在各类学科评估、专业申报过程中没有优势。新高考改革后,学生填报志愿主要参考专业评估排名,使得地方高校化学专业的发展困难重重。

二 三峡大学应用型化学专业人才培养模式的改革与实践

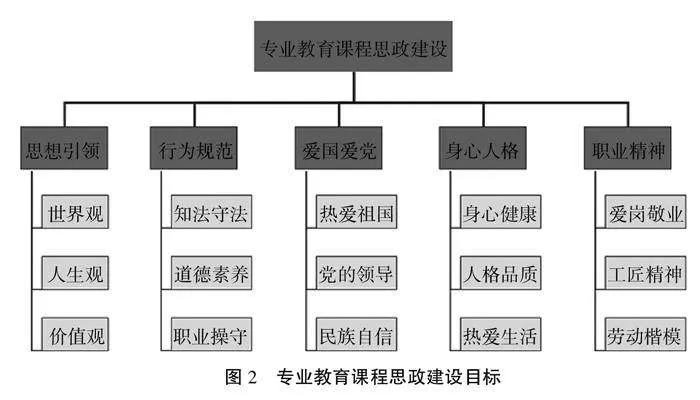

三峡大学(以下简称“我校”)是国家水利部和湖北省人民政府共建大学,是教育部“卓越工程师教育培养计划”高校。我校化学专业(以下简称“本专业”)创办于1958年,2006年获批湖北省品牌专业,同年获批有机化学硕士点,2011年获批化学一级硕士点,2020年化学学科进入ESI全球排名前1%,2021年获批湖北省一流本科专业。近年来,本专业以省级试点学院改革为契机,积极与行业企业对接,依托宜昌区域千亿生物医药产业,开展面向地方制药行业的“三协同”应用型化学专业人才培养模式改革与实践,在课程思政体系建设、人才培养方案优化、课程体系建设、教学团队建设和创新创业体系建设等方面开展创新和实践(图1)。

(一) 以立德树人为中心,加强课程思政体系建设

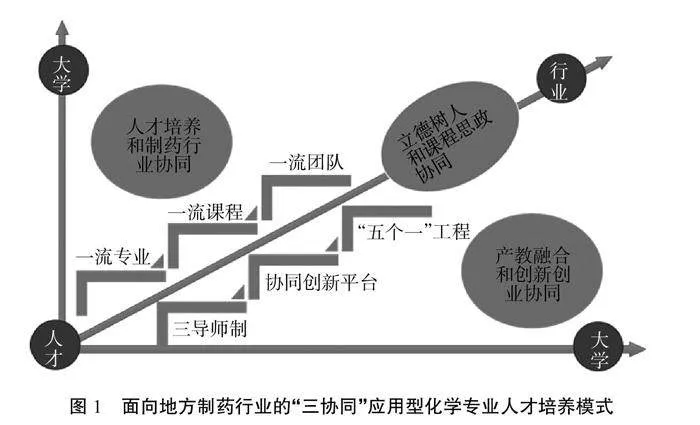

长期以来,党和国家领导人高度重视课程的育人作用。中共中央、国务院印发的《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》指出,“充分发掘和运用各学科蕴含的思想政治教育资源,健全高校课堂教学管理办法”[3]。我校化学专业结合应用型化学专业的特点分类推进课程思政建设,科学设计课程思政的教学体系。强化思政课程的显性教育,细化课程思政的隐性教育,将思政教育落实到专业教育体系涵盖的通识教育课程、学科基础课程、专业核心课程、专业拓展课程及创新创业课程中。以“五大课程思政建设”为目标(图2),即思想引领(人生观、世界观、价值观引领)、行为规范(知法守法、道德素养、职业操守)、爱国爱党(热爱祖国、党的领导、民族自信)、身心人格(身心健康、人格品质、热爱生活)和职业精神(爱岗敬业、工匠精神、劳动楷模),将立德树人落实在高等教育的全课程、全过程、全领域。例如,在有机化学课程二烯烃章节,介绍DA加成反应时,将绿色化学的理念融入,以习近平总书记讲话精神为切入点,让同学们理解有机合成中的原子经济性原则及“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念;在药物分析课程中,通过“反应停”事件等大量的真实案例,使同学们认识到强烈的责任感和使命担当。

(二) 以制药行业需求为导向,完善人才培养方案,加强课程体系和教师团队建设

1 以行业需求为导向,优化人才培养方案,打造一流专业

结合生物与制药学院(以下简称“学院”)面向制药行业的化学专业学科特点,在对制药行业特点和学生未来职业发展需求进行广泛调研的基础上,进一步优化人才培养方案,建立“通识教育+个性培养”的人才培养体系。增加药物分析、药物化学、生物医药前沿等行业需求的专业拓展课,增加综合实践类课程或环节(如化学制药创新创业实践)培养学生解决新时代制药行业复杂工程问题的能力,以“德、智、体、美、劳”全面发展研制人才培养方案。

2 围绕应用型人才培养,加强课程体系建设,打造一流课程

围绕面向制药行业应用型人才培养目标,不断加强课程和教材建设,以期更新课堂教学内容,使学生所学知识与行业企业当前的主流技术相吻合。结合制药行业特点,优化教学内容,修订教学大纲;制定教学改革和考核方式改革的实施方案;围绕应用型人才培养,进行教学改革实践,制作课程视频,作为共享或开放资源上线运行;通过线上线下混合式、翻转课堂、项目式和案例式等教学模式改革,激发学生深度学习,提升课程教学效果,培养学生发现问题、分析问题、解决问题的能力。

3 建立“培养+引进”相结合机制,打造一流教师团队

在《教育部关于地方本科高校转型发展的指导意见(征求意见稿)》中提出转型试点学校要通过企业培训、挂职等方式,加强“双师型”教师队伍建设,使“双师型”教师比例达到专任教师的50%以上[4]。为加强“双师型”教师队伍建设,学院以校企合作为契机,将专业教师送入企业培养实践经验和技能,直接安排教师进入生产一线,和富有经验的企业技术人员零距离对接,打造工程师型教师。同时,将企业中有丰富实践经验,同时又具有教学技能的人才柔性引进来,直接与学生零距离对接,实现实践知识的面对面传授。最终形成一支既有较高学术水平又有丰富的工程实践经验的“双师型”师资队伍。

(三) 以产教融合为抓手,提升产教协同育人体系,加强创新创业体系建设

1 创新“三导师”制,提升产学研协同育人体系,提升人才与制药产业的适应度

建立“班导师+专业导师+企业导师”的“三导师”育人体系,依托现有的产学研合作平台,进一步加强校政企合作,将新技术、新发展理念融入全员育人体系,依托学校已有的创新创业实训平台,培养学生的创新创业意识,使学生快速适应新时代下制药行业发展的新要求,形成解决复杂问题和快速学习新事物的能力。

2 搭建产教协同创新平台,提升学生综合能力培养

产教融合是培养创新人才,推动产业升级发展,实现教育服务强国战略的重要手段[5]。本专业通过搭建产教协同创新平台,将现有的各级各类教学平台、实习实训基地等整合到协同创新平台上,形成“校企”联合的教学和联动性人才培养模式,提升学生的实践能力、终身学习能力、可持续发展能力。

3 打造“五个一”工程,加强实践能力培养,提升学生创新创业能力

以全国大学生化工设计竞赛、全国大学生生命科学创新创业大赛、“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛和中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛等有影响力的学科为导向,通过指导教师团队建设,构建面向制药行业发展的专业特色。打造“五个一”工程(图3),即一次科学研究训练、一项科技创新项目、一次企业实习、一次企业见习和一次各门类学科竞赛经历。要求每个学生在校期间至少完成三个以上的实践项目,至少取得一项校级以上竞赛成果。

三 三峡大学应用型化学专业人才培养模式改革与实践取得的初步成效

(一) 课程思政育人成效显著

以党旗引领课程思政建设,全面推进专业课课程思政工作取得了一定的成效。有机化学教研室集体备课,开展课程思政案例库建设;有机化学方向成立的“绿色制药团队”通过建立研究生党支部,坚持文化引领育人和科研实践育才并重,创立“海星盛宴读书会”作为“三全育人”特色品牌活动,受到学习强国、中新网、中国青年网等权威媒体关注。

(二) 人才培养质量不断提高,学生考研率、就业率保持稳定

学生在专业导师带领下积极参与科研平台的创新实践。2021—2023年学生参加全国大学生化工设计竞赛、全国大学生生命科学创新创业大赛等获得国家级奖项10余项,省级奖项20余项,获奖率稳居地方综合性大学的前列;除此之外,专业涌现出了“全国优秀特岗教师”吴艳锋,国家特殊人才吴涛、陈磅宽、杨恒权、董海峰、卢善富,以及“中国大学生自强之星”吴春红等大批优秀校友。

近年来,受新冠感染疫情影响,大学生就业竞争明显加剧,2022年高校毕业生规模预计1 076万人,同比增加167万人[6]。面临如此严峻的就业形势,我校化学专业2022年的考研录取率达到40.5%,学生被录取到苏州大学、湖南大学、吉林大学和华中师范大学等世界一流大学建设高校;化学专业签约率达到46.81%,学生就业单位为武汉药明康德新药开发有限公司、康龙化成(宁波)科技发展有限公司等国内知名企业。2022年,化学专业实际就业率达到87.23%。

(三) 在“以评促改、以评促建”理念下稳步推进“金课”建设

为迎接化学专业认证,按照《化学类专业本科教学质量国家标准》要求扎实开展教学资源建设,编写《药物的奥秘》和《工程化学基础教程》等国家级规划教材3部;药物化学获批湖北高校省级精品资源共享课;物理化学、药物分析等课程已列入校级线上线下混合式一流课程建设;企业导师在药物合成反应和现代分析技术等课程中进课堂授课累计200余次。

(四) 产教融合助推教师科技成果转化、企业振兴、地方经济发展

依托产教融合协同育人平台,专任教师与宜昌人福药业有限责任公司、湖北恒安芙林药业股份有限公司、鑫鼎集团等建立长期合作关系;聘请“湖北省产业教授”——宜昌人福药业总工程师李莉娥、“湖北省产业教授”——安琪酵母总工程师李啸等参与化学专业人才培养全过程;教师申报的“宜昌化工园区转型升级及绿色化改造项目”作为2018年度中国科协创新驱动助力工程样板案例在全国推广。

四 结束语

地方高校作为我国高等教育的重要组成部分,其人才培养质量关乎我国高等教育质量的根本。习近平总书记指出“素质教育是教育的核心……着力培养学生的创新精神和实践能力”,应用型人才培养是地方高校服务区域经济社会发展的有效手段和途径,高校应当转换观念,更新教育理念,改变“强理论,轻实践”的专业建设思路,将知识传授和技能结合培养,以应用型人才培养为目标开展课程建设和教学改革[7]。地方高校应用型专业改革应积极面向地方及行业人才需求,不断优化人才培养方案和课程设置,加大实践教学,加强师资队伍建设,与此同时加大经费投入和优化政策保障,进一步提升人才培养质量,为国家培养出更多适应行业需求的创新型人才。

参考文献:

[1] 瞿朗,段立磊,高洁,等.地方高校应用化学专业应用型人才综合素质培养[J].广州化工,2021(24):187-188,191.

[2] 杨进.基于创新创业能力培养的应用型化学专业人才培养模式研究[J].合肥师范学院学报,2019,37(6):74-77.

[3] 余江涛,王文起,徐晏清.专业教师实践“课程思政”的逻辑及其要领——以理工科课程为例[J].学校党建与思想教育,2018(1):64-66.

[4] 盖林海,史君坡.地方高校转型中“双师型”教师培养与激励机制探索[J].石家庄学院学报,2015(6):96-100.

[5] 耿中华.地方应用型高校推进产教融合的路径探讨[J].2022(13):50-53.

[6] 刘晓东.疫情防控常态化背景下大学生就业现状及对策研究[J].山东理工大学学报(社会科学版),2022(2):32-37.

[7] 陈丽娟,欧宝立,廖博,等.地方高校应用型人才培养模式改革与探索——以湖南科技大学材料化学专业为例[J].广东化工,2020(18):223-224.

基金项目:湖北高校省级教学研究项目“面向地方制药行业的‘三协同’应用型化学专业人才培养模式研究与实践”(2020395);三峡大学开放办学教育教学研究项目“‘一带一路’国家来华留学生应用型药学专业人才培养模式研究与实践”(KJ2021005)

第一作者简介:王慧(1981-),女,汉族,湖北宜昌人,博士,副教授,硕士研究生导师。研究方向为天然产物化学。