基于新工科的应用型土建类专业改革与实践

摘 要:为了探索地方新建本科院校土建类专业新工科转型升级问题,该文基于BIM技术,从平台建设、师资培养、创新创业和课程建设等方面探索土建类专业创新创业路径。通过改革探索,成效显著,为其他传统工科专业新工科转型发展提供一定参考。

关键词:BIM;土建类专业;创新创业;路径;转型升级;探索

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)23-0134-05

Abstract: In order to explore the transformation and upgrading of civil engineering majors in newly-built local undergraduate colleges, this paper explores the innovation and entrepreneurship path of civil engineering majors from the aspects of platform construction, teacher training, innovation and entrepreneurship, curriculum construction based on BIM technology. Through reform and exploration, remarkable results have been achieved, which provides a certain reference for the transformation and development of other traditional engineering majors.

Keywords: BIM; civil engineering specialty; innovation and entrepreneurship; path; transformation and upgrading; exploration

新工科建设是当前我国为了应对新经济、新业态挑战,服务中华民族伟大复兴的国家发展战略,适应产业未来发展及需求提出的一项深化工程教育改革的重大行动计划。新工科建设已经成为高等工程教育领域必须面对的一项重要任务[1]。而土建类专业作为高等工程教育领域的传统工科专业,就需要在新工科建设背景下,基于土建类行业需求进行专业建设,以新技术、新业态、新模式为特点的土建类行业发展,促使土建类领域向新型工业化、信息化、绿色化转变,对土建类专业人才的知识、能力和素质结构提出了更高、更新的要求。新形势下建筑行业对土建类专业人才的需求更多地开始聚焦BIM数字技术引领、岗位能力导向,现有人才培养目标定位已经不能满足需求侧的这一最新需求,急需进行教学方法及培养模式的创新和改革。

新建地方高校在归属上属于应用型高校类属,土建类专业的建设和改革中受传统优势学科或一流学科建设高校的双重影响,专业培养目标设置与行业需求有较大差距,课程体系对培养目标的支撑度还明显不足,未能有效回应行业的新需求。贵州工程应用技术学院(以下简称“我校”)土建类专业办学历史较短,受学校传统教育模式影响较大,新工科建设的理念还未有效深入,教学模式沿袭传统,课堂仍然是以教师讲授为主导,学生中心的思想未得到有效彰显,学生创新思维和创新意识一定程度上受到限制。专业教师的现代教育理念更新不能适应新时代新形势对立德树人的要求,传统的学科导向模式根深蒂固,“学生中心、产出导向”的工程教育理念未能得到真正落实,应用型工程教育的研究缺乏系统性。针对出现的这些问题,众多的学者展开了新工科方面的研究,崔冬等[2]以土木工程材料课程为例,从教学理念、培养方案、专业建设、校企合作及产教融合等方面探讨了基于新工科的课程建设;曾永庆等[3]基于新工科产教融合背景下土木类专业人才培养模式的内涵特征,针对传统人才培养模式存在的问题,提出了土木类专业产教融合人才培养模式的实现路径;罗爱忠等[4]在新工科视域下,以土木工程专业为例,从当前创新创业存在的问题、创新创业教育目标确定、创新创业课程体系构建、专创融合课程建设和专创融合教学方法等方面探讨土建类专业创新创业教学改革。张建华等[5]提出以创新创业为核心,工匠精神与创新意识相融合、专业教育与创业教育相融合、通识培养与卓越培养相融合的“一核心三融合”培养理念。崔岩松等[6]针对“新工科、新经济”背景下创新人才培养的需求,构建多元融合、高新牵引、全员协同的新工科创新型人才培养模式和创新创业教育体系。苏凯新等[7-9]研究者从创新创业能力等方面开展了研究。张诗嘉等[10]、童慧芬等[11]、吕玉增等[12]等学者从创新创业课程体系方面展开了研究。张苏娟等[13]、刘丽等[14]、于兰等[15]在新工科背景下,以BIM技术为手段,研究了数字技术与专业课程体系及课程内容体系的结合。

综上所述,基于“学生中心、成果导向、持续改进”的教育教学新理念,以土建类专业新工科建设为目标,重构应用型土建类专业课程内容体系,更新人才培养教育理念、凝练人才培养新模式是培养适应土木工程建设行业新需求的高素质土建类专业人才的必然路径,开展相应的教学改革探索研究也具有重要的意义。

一 基于新工科和BIM技术背景的土建类专业转型升级研究

建筑信息模型(BIM)技术是继CAD技术之后建筑行业的又一次重要革命。BIM是建筑模型信息化的英文简写,在工程项目的设计和建造运维过程中能有效地实现工程设计的优化、建造过程的模拟及运维过程的信息化等。BIM技术对于土建类专业转型升级尤为重要,数字经济、数字模型等创新手段是推动土木工程行业适应新业态、新经济的必然需要。党的二十大报告指出,人才是第一资源、创新是第一动力。BIM技术及智能建造技术等对培养土建类专业学生创新创业能力培养具有重要意义。统计发现,应用BIM技术,可实现建筑成本降低达到33%,工期节省50%,建筑建造过程及运维过程碳排放降低50%,以及减少50%~70%的工程项目变更。但现行大部分土建类行业院校的课程体系都很少涉及BIM技术,更没有系统地把该项技术作为学生创新创业意识和创新创业能力进行培养手段。在地方新建本科高校,土建类专业的发展相对较晚,这些新的理念、新的技术与创新创业及专业课程的融入相对滞后于行业对土建类专业创新创业人才的需求。因此,在新工科建设背景下,基于BIM数字技术,开展土建类专业人才培养路径研究具有重要的意义。

二 基于新工科和BIM技术的土建类专业发展路径设计

(一) 改革探索思路

根据全国教育大会精神和卓越人才及拔尖人才培养的要求,围绕新工科建设、工程专业认证和国家一流专业建设标准,坚持“学生中心、产出导向、持续改进”的人才培养理念,对标对表,以促进学生知识、能力、素质协调发展为目的,以新工科建设为重要抓手,持续深化土建类创新创业教育改革,通过调整培养方案,改革培养模式等措施,深化校企协同育人,培养学生创新能力和创业能力,提高人才培养质量,提升地方特色应用型土建类专业毕业生创新创业能力和服务地方经济社会能力。在改革中以新工科建设为核心,以社会主义核心价值观为引领,以现代土建类行业BIM技术为抓手,构建渐进式、多角度、跨行业构建土建类专业创新创业培养路径体系;以学生为中心,以学生“专业思想”形成为导向,以持续改进为路径推进学生创新创业能力培养;以BIM创新工作坊、BIM实训中心为载体,以深圳市斯维尔科技股份有限公司等企业平台为依托,坚持立德树人为根本任务,以培育学生正确的世界观、人生观、价值观为目标,以德育为先导,搭建创新创业培养路径。坚持“以本为本”,推进“四个回归”;以学生为中心,以学生“创新创业思想、专业思想”形成为导向,以持续改进为路径;不断更新创新创业教育教学理念,遵循现代建筑产业碳减排路径,突出教学过程的学生创新意识和创业意向培养,推动理论与实践、专业思想与专业技能、创新能力与创业能力的结合。

(二) 新工科和BIM技术背景下土建类专业发展路径探索

1 强化BIM技术工程教育实践平台建设

应用型人才和创新创业人才都离不开优质实践教学资源平台的支撑,高校各专业与行、政、企开展的协同育人模式是专创融合教育并轨前行的首选途径。强化高校、企业、政府等多主体参与、校内外资源共享的BIM工程教育实践平台,建设基于BIM技术的校企合作协同育人平台,建设完成学院“BIM实训中心”。针对土建类相近专业开展BIM技术人才培养,满足建筑行业对土建类专业人才培养需求;充分开发校外的行、政、企等资源,强化校企、校政合作,提升BIM数字技术与工程项目深度融合的实战支撑。

2 优化土建类专业人才培养方案

人才培养方案是高校人才培养的总规划,持续优化专业教学与创新创业教育各要素之间的关系,将BIM技术作为现代数字技术元素融入相关课程、开设BIM技术系列课程,强化互动、联动等不同形式获得最佳的育人效果。一是基于新工科人才培养需求,系统、具体地分解、落实人才培养的知识、能力、素质的“三维一体”人才培养要求,将BIM建筑模型信息技术融入人才培养方案,构建包含BIM技术课程结构体系及课程内容体系,全方位、全过程培养学生专业能力、工程实践能力。二是将BIM技术与人才培养在各环节上进行有机融合,构建完整的BIM技术人才培养方案及教学体系,实现行业需求与人才培养在思想层面一体化、内容层面层次化、师资层面多元化、管理服务层面长效化、实践教育落地化。

3 强化BIM创新创业师资培养

教学改革的关键在教师,教师在学生创新创业培养上担任着至关重要的角色。依托深圳市斯维尔科技股份有限公司等企业,培养培训相关创新创业师资,把握现代建设工程行业发展趋势,实现教师知识结构满足跨学科的BIM双创教育培养路径需求,在专业教学过程中将BIM技术融入专业课程教育,有效地通过专业课程对学生进行创新创业教育,使得专业教育与创新创业有机融合;从深圳市斯维尔科技股份有限公司等企业或相关创客基地聘请的创新创业导师在BIM技术实务操作上进行指导和培训,实现土建类专业教师在教学的理论性、系统性和连续性更进一步完善和提高,胜任基于专创融合的土建类专业创新创业教育教学活动。

4 注重BIM技术学科交叉融合

学科专业交叉融合,注重现代信息技术融入是新工科人才培养的根本要求。让学生充分吸收相近学科间学科思维,创新解决工程复杂问题的思维方式,运用BIM数字技术手段,构建学生多学科思维模式能有效改造传统工科专业适应新时代新形势新需要。土建类专业工程教育习惯于传统学科教育的基本模式,更多地关注学科知识的整体性,在人才培养上不适应高素质应用型人才培养的需求。BIM技术可以有效地将地理信息、工程地质和水文地质、风景园林技术、土建类技术、工程管理技术和室内环境设计等专业跨学科融合,将技术、经济、管理等知识融合(如土建类、工程管理专业的相关知识融合),更有利于培养学生的工程能力培养。依托相关企业平台进一步在“BIM实训中心”形成涵盖工程设计、工程造价、工程管理、智慧建造等方向,以及基于BIM技术和“互联网+大数据”的建设行业信息化整体教育解决方案,实现BIM及绿色建筑交叉学科人才培养。

三 基于BIM技术的土建类专业新工科发展路径实践

基于现阶段土建类专业新工科人才行业需求,土建类专业人才培养需要适应这个时代变改的重大课题,土建类专业发展也面临如何转型升级和改造的问题。立德树人是新时代的呼唤和工程人才培养的根本遵循。土建类专业的人才培养也需要通过工程实践的过程来实现学生的求善目标,让土建类专业学生在自我的学习和创业过程中发现工程科学的真理,通过复杂工程的有效解决实现自我的求真目标。土木工程建设行业的工程教育应在求真求善的基础上聚焦于学生学习知识的转化,通过工程实践项目的BIM技术训练使得学生在解决复杂工程问题的过程实现自我的人生目标。

(一) 新工科背景下土建类专业应用型人才培养目标的确定

新工科人才培养的理念与OBE人才培养理念具有天然的一致性,都强调在学生中心、产出导向的反向设计思路。现代工程教育人才的培养更强调与产业、行业的有效衔接,建筑行业对BIM人才的强烈需求需要土建类专业工程教育的反思性介入。通过调研企业和行业,我校土建类专业人才培养的目标定位为:立足建设服务毕节新发展理念示范区,建立学校土建类专业工程教育与区域发展战略的城镇化建设协调发展模式,支撑建筑业现代化建设和建筑业转型升级。

(二) 基于BIM技术的土建类专业课程体系建设

建筑新经济新业态条件下,建筑工业化和智能化是土木工程行业发展的总体趋势。结合工程教育认证的先进理念,以OBE教育理念为指引,以BIM数字技术为手段,构建基于BIM数字技术的土木工程专业课程体系。该专业课程体系除了遵循工程认证基本要求外,还依据新工科人才培养要求,按照工程项目建设的逻辑构建模块化课程体系,促进多学科交叉融合,引入现代数字技术、现代信息技术及虚拟现实技术等,基于BIM技术设置课程体系,进行成果导向、能力导向的土木工程专业课程体系重构。具体模块分为工程通识教育模块、专业教育模块、学科交叉融合模块、创新创业教育模块和工程人文教育模块等。在工程通识教育模块侧重于培养学生数理思维、逻辑思维能力,设置了高等数学、现代信息技术、工程化学与环境、思政教育和工程哲学等课程;在专业教育模块,侧重于学生专业技能及专业思维培养,主要设置力学类课程、结构类课程和施工管理类课程等;在学科交叉融合模块主要侧重于学生职业拓展和行业适应能力培养,主要设置了现代BIM数字技术、建筑工业化、云计算等课程;创新创业教育模块主要侧重于学生创新创业能力培养,主要设置了学科竞赛、学科前沿、学科实践和创业基础等课程;工程人文教育模块侧重于学生工程人文素养养成,主要设置了工程伦理、工程文化等课程活动。土建类专业新工科建设更强调交叉、融合、协调和共享,强调学生能力达成的产出导向,基于BIM技术的课程体系实现了学生能力达成与课程体系之间的相互支撑关系,是适应新经济新业态的专业课程新体系。该体系依托BIM技术优势,及时更新课程内容体系,将行业和产业最新研究成果实时补充进入课程教学大纲,能有效提高学生对行业产业的适应和应变能力。

(三) 基于数字引领的BIM技术教育教学方法探索

新工科及数字化背景下,有针对性地采用了多种教学方法,主要的教学方法有:BIM三维模型展示法、实地教学法,赛教融合教学法。课程教学团队在每一堂课不是采用单一的教学方法和手段,而是多种教学方法教学手段的综合运用。

BIM三维模型展示法(如图1所示),有效解决学生平面到空间的转换。BIM的引入,让学生摆脱二维图样空间理解束缚,从高纬度深入了解造价管理项目,提出赋能行业发展目标项目的重点、难点,质量控制薄弱点,造价管理敏感点,施工安全危险点等,全方位培养学生的大局观和工匠精神。

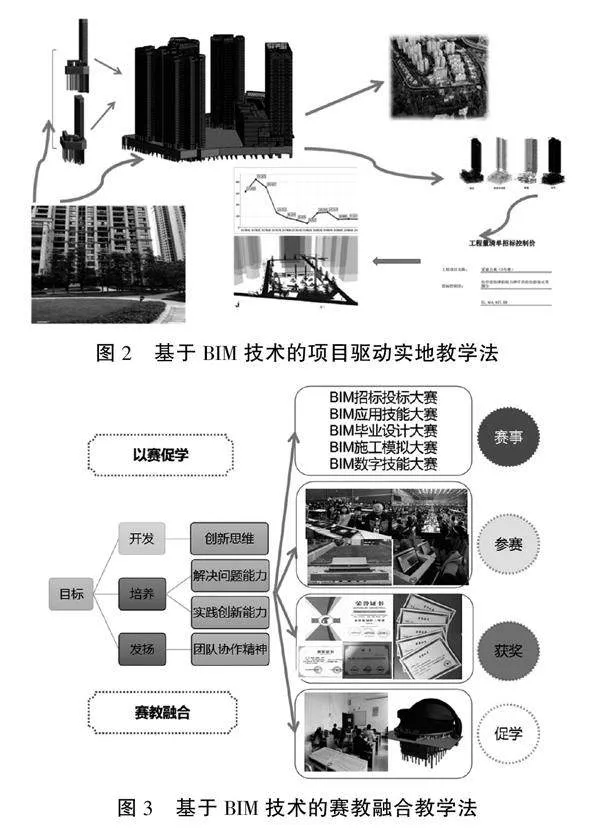

实地教学法(如图2所示),引导学生学会解决复杂工程问题。课程教学团队经过精心设计,把学生带到工程项目部,把学生的学习过程放到建筑工地进行。学生通过实地观察,亲手丈量,分组计算,评比选优。实地教学能让学生进一步理论联系实际,实现理论知识和工程实践的有机结合和呼应,从实践中认识各施工环节的技术衔接和安全质量保障传递,查找施工现场安全技术保障薄弱环节和待加强措施,为下一步工程管理提供有力的预案和措施,从经济角度做好质量、技术、安全的费用保障,树立行业使命感和执业操守,全面培养学生的职业操守,工匠精神和家国情怀。

赛教融合教学法(如图3所示),引导学生提高岗位适应能力。学校每年定期举办和组织学生参与各级BIM技能大赛、BIM毕业设计创新大赛、各种计量计价软件应用大赛等相关比赛,学生自由组合,组建各个团队参与这些赛事,通过对各项赛事的参与,学生自主学习能力得到很大提升,学习激情得到很大激励。通过参与赛事并获奖,实现成功是推动向前成功的重要动力,更进一步增进学生的创新探索能力、团队协作能力等的提升。学科竞赛,以赛促学,学生在参赛过程中,进一步夯实专业知识,磨炼专业技能,体验数字技术在专业领域的高效、准确、便捷应用,查找自身不足的同时,激发创新意识,培养团队协作精神,树立科技兴国、知识强邦的奋斗目标和执业信念。

四 结束语

通过近年来的改革和探索,建设完成贵州工程应用技术学院“BIM实训中心”“BIM创新创业工作坊”,优化了土建类专业等专业创新创业人才路径体系;组织土建类相关专业学生参加BIM创新创业学科竞赛及毕业设计大赛等活动,获得较好名次排位;依托相关企业培养BIM技术创新创业师资,师资质量稳步提升。依托学科竞赛、创新创业项目、“互联网+”等项目,探索了对土建类专业、工程管理专业、水利水电工程专业创新创业人才培养,完善了土建类专业BIM技术人才培养体系。

参考文献:

[1] 钟登华.新工科建设的内涵与行动[J].高等工程教育研究,2017(3):1-6.

[2] 崔冬,徐志洪,赖建中.以新工科需求为导向的土木工程实践课程改革——以土木工程材料课程实践环节为例[J].高教学刊,2022,8(34):138-141.

[3] 曾永庆,刘晓红,童小龙,等.新工科产教融合背景下土木类专业人才培养模式研究[J].创新创业理论研究与实践,2022,5(20):196-198.

[4] 罗爱忠,陈昌禄,李密.新工科视域下的土建类专业创新创业教学探索[J].大学教育,2022(9):242-244.

[5] 张建华,李飞,夏正龙.地方高校新工科创新创业人才培养模式探索[J].高教学刊,2022,8(36):51-54.

[6] 崔岩松,高英,刘欣.面向新工科的创新创业教育培养模式探索——以北京邮电大学电子工程学院为例[J].科教文汇,2022(23):1-5.

[7] 苏凯新.新工科人才创新创业能力培养的实践与探索——以厦门理工学院为例[J].创新创业理论研究与实践,2022,5(23):133-136.

[8] 朱宝忠,孙运兰,陈海飞,等.基于新工科背景的“学科竞赛”&“科研训练”双驱模式下学生工程实践能力和创新创业能力的培养[J].创新创业理论研究与实践,2022,5(23):76-78.

[9] 孙彬青,黄利强,宋海燕,等.区域创新发展下新工科创新人才培养的研究探索[J].包装工程,2022,43(S2):9-12.

[10] 张诗嘉,廖珮君.新工科视角下应用型本科院校创新创业课程转型研究[J].海峡科技与产业,2022,35(11):63-67.

[11] 童慧芬,刘伟,王淑坤,等.新工科背景下机械设计制造及其自动化专业课程体系重构与实施——以闽南理工学院为例[J].化学工程与装备,2022(11):349-352.

[12] 吕玉增,赵荣春,张智.基于一流专业建设的勘查技术与工程课程体系构建探索[J].高教学刊,2022,8(30):38-41.

[13] 张苏娟,李翔,向立群.基于BIM+理念的建筑业新工科复合型人才培养策略[C]//数智赋能:2022全国建筑院系建筑数字技术教学与研究学术研讨会论文集,2022:48-52.

[14] 刘丽,刘忠刚,陈文,等.新工科背景下基于BIM的“土建CAD”课程教学改革——以贵州工程应用技术学院为例[J].西部素质教育,2022,8(22):31-34.

[15] 于兰,王秀艳,黄丫,等.新工科背景下BIM技术助力的教学改革与实践——以建筑电气与智能化专业为例[J].教育教学论坛,2022(18):57-60.

基金项目:教育部新工科建设项目“新工科建设背景下西部地方高校土建类专业创新创业教育类课程体系建设”(E-CXCYYR202000945);贵州省本科质量工程项目“双碳背景下土木工程专业新工科人才培养路径探索与实践”(2022254);贵州省本科质量工程项目“新工科建设背景下的‘土力学’课程思政改革”(黔教函〔2021〕116号);贵州工程应用技术学院本科质量工程项目“面向新工科的土木工程专业发展路径探索与实践”(202106);贵州工程应用技术学院本科质量工程项目“‘123456’应用型本科人才培养体系构建”(2023031)

第一作者简介:罗爱忠(1980-),男,汉族,贵州毕节人,博士,教授,硕士研究生导师。研究方向为土木工程专业教学。