非化学专业涉化研究生实验安全教育模式探索与实践

摘 要:相比于化学专业,非化学专业的涉化研究生往往存在化学基础薄弱,安全意识不强,涉化操作技能不足和相关突发事件应急处置能力不足等问题。因此,探索并实施针对该类学生的系统性实验安全教育模式对于保障实验工作的安全开展具有重要意义。该文结合天津大学地球系统科学学院实际,积极探索创新,构建并实施一套包括入学培训、阶段培训和巡查监督的实验安全教育模式。利用过程性评价和结果性评价对实验安全教育模式实际运行效果进行评估。结果表明,该模式可有效提高非化学专业涉化研究生安全意识、安全知识储备和紧急避险能力,保障学院实验室安全、高效地运行。

关键词:实验安全;安全教育模式;涉化研究生;高校实验室;安全管理体系建设

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)23-0106-04

Abstract: Compared with the students majoring in chemistry, the graduate students not majoring in chemistry always show poor awareness and chemical operation skills. Thus, it is of great importance to develop and implement a systematic experimental safety education model for such students to ensure the safety of the experiment. Our research combines the practice of School of Earth System Science (Tianjin University) to construct and implement a set of experimental safety education model, including admission training, continuous training, inspection and rectification. The operation effect of the experimental safety education model was evaluated by process evaluation and result evaluation. The results indicate that the model works very well, and have improved the safety knowledge, awareness and emergency hedging skills of graduate students not majoring in chemistry efficiently, which ensured the safe operation of the lab.

Keywords: experimental safety; safety education model; graduate students majoring in chemistry; college laboratories; construction of safety management system

高校科研实验室是科研成果产出的重要场所[1-2],也是创新人才培养和高水平科技成果产出的基础条件保障。高校涉化实验室涉及各类易燃、易爆、有毒有害物质[3-6],高温高压设备、特种设备和辐射设备等危险源,研究生作为科学研究的主体人员,在开展相关研究工作中往往需要接触以上危险源,并进行各类复杂化学实验操作,这些过程中存在较大的安全风险[7-9]。

近几年来,北京、上海、南京等地的高校相继发生了多起涉化实验室安全事故,并造成不同程度的人员伤亡[10],暴露出实验室安全教育存在如下亟待解决的问题:①非化学专业涉化研究生化学基础薄弱。针对化学专业学生,各高校都有完善的实验安全教育体系,但对于非化学专业涉化研究生却未开设实验室安全相关课程。②实验安全教育内容陈旧、形式单调。除开设实验室安全相关必修课程外,实验安全教育经常以讲座的形式开展,单纯的讲座,趣味性不强,学生接受程度不高,无法让学生全面地掌握实验安全知识、操作技能和突发事件应急处置能力。③实验安全教育未形成常态化。高校实验安全教育大多在新生入学时集中开展,随着学生年级的增长,科学研究活动不断深入,却并未依据学生研究方向持续跟进实验安全教育。这种非常态化实验安全教育浮于形式,成效较低,忽视了对学生安全意识和安全技能全方位、全过程的培养。因此,探索并实施针对非化学专业涉化研究生的实验安全教育模式在提高实验室的安全性方面具有重要意义[11-16]。

天津大学地球系统科学学院(以下简称“地科院”)成立于2015年4月,现已建成国内一流的地球化学研究平台,拥有无机化学实验室、有机化学实验室、生物实验室、化学前处理超级净化实验室(千/百级)及其他功能性前处理实验室和各类PI实验室共64间,在读研究生逾200人,部分研究生入学时不具备化学专业背景。本文结合天津大学地球系统科学学院实际,构建并实施了一套行之有效的非化学专业涉化研究生的实验安全教育模式。

一 实验安全教育模式的探索与实践

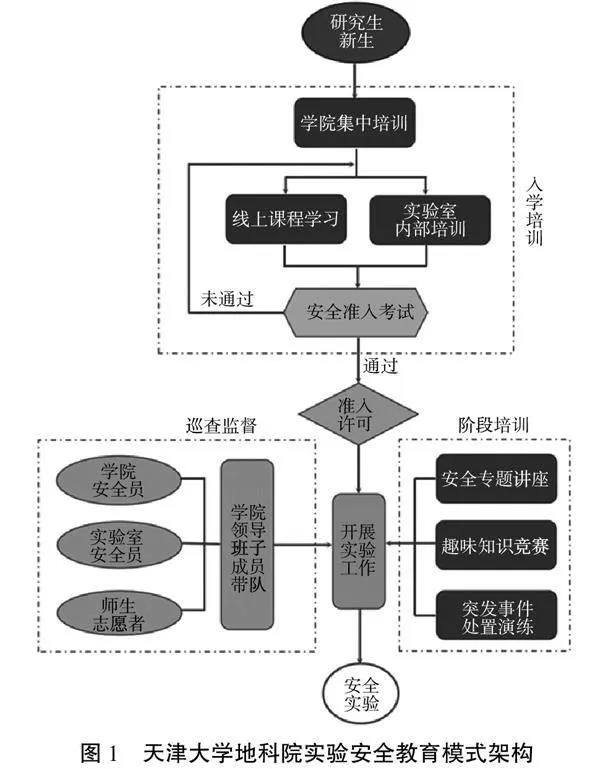

地科院自建院以来,高度重视实验室安全管理体系建设。学院建有学校-地科院-实验室三级责任体系,组建了实验室安全领导小组、实验室安全工作组、实验室安全员三级组织机构,建立健全实验室安全管理制度体系、基础设施信息化、实验安全教育体系,并定期开展应急防护实践训练、突发事件应急处置演练、实验室巡查监督等。本文对地科院实验室安全管理体系中的实验安全教育相关工作进行总结,针对学院研究生实际情况,构建并实施了由入学培训、阶段培训和巡查监督三部分组成的非化学专业涉化研究生实验安全教育模式(图1),以期更好地筑牢实验室安全屏障。

(一) 入学培训

研究生新生入学后、进入实验室前,须首先完成以下学习内容:由地科院统一组织、集中开展的实验安全准入培训课程,实验室安全及基础化学操作培训线上课程,以及各实验室组织的本研究方向的安全知识及实验操作培训。

实验安全准入培训课程包括各类实验室安全管理制度文件、《地科院学生安全手册》、《地科院安全教育知识手册》、《地科院常用危化品安全周知卡》、《地科院实验室危险源风险评估手册》和《地科院实验室安全应急预案》等。针对研究生在实际工作中常见的实验室安全和基础化学操作问题,学院开设了实验室安全和基本操作培训线上课程,学生可通过“天津大学实验室安全教育培训系统”或“学习通”软件进行学习;具备化学专业背景的和不具备化学专业背景的涉化研究生,均可根据自身需求和实际情况,自主选择课程内容,规划学习进程。各实验室组织的基于本研究方向的安全知识及实验操作培训由各实验室安全员(教师)组织开展,根据实验室研究方向,针对性地为课题组新生进行实验安全教育培训。地科院实验室安全员是由实验室负责人指定的,具备以下条件的教师:①学院全职专业教师,具有良好的思想政治素质、道德品行以及强烈的工作责任心,能够指导学生依照学校和学院实验室安全管理制度规范开展实验工作。②具有实验室工作经验,熟悉学校和学院实验室安全管理的各项规章制度,了解危化品使用的相关知识,掌握安全防护措施和紧急事故处置办法uo0sYGQND1Xdakg2vdk0gA68wdjKtnzM6UesepE7AB4=。地科院设岗定责,与实验室安全员签署聘任书,现有实验室安全员教师18名,每年年底对实验室安全员的履职情况进行考核,保证安全教育工作质量。

研究生新生在完成上述学习后,学院组织其进行实验室安全准入考试。通过考试并签订《安全承诺书》后,方可获得实验室准入许可并进入实验室开展实验工作;未通过考试的学生则必须再次进行学习、考试,直至通过考试后才能获得准入许可。

(二) 阶段培训

除以上入学培训,研究生进入实验室开展实验工作后,地科院将对其进行持续、常态化阶段培训,包括定期举办实验安全专题讲座、实验安全知识竞赛、针对性的特殊培训和突发事件应急处置演练等,以检验并提升研究生实验安全意识和安全技能。

实验安全专题讲座是阶段培训的一项重要内容,地科院每年定期邀请学校保卫处、资产处相关老师及校内外专家做主讲人,组织开展各类安全专题讲座(图2),讲座内容涉及危化品安全、化学操作安全、消防安全、特种设备安全和电气安全等内容。举办实验安全专题讲座旨在通过加强自我保护意识,提高安全知识储备和自我保护能力,以提升应对突发事件的紧急避险能力,从而最大限度地避免安全事故的发生。

为增强实验安全教育的趣味性,提高研究生参与度,依托于全国安全生产月活动,地科院每年举办实验安全知识趣味竞赛(图3)。竞赛内容涉及与实验室安全相关的各类知识和实验室突发事件应急处置情景模拟等。在提升研究生实验安全知识学习积极性的同时,还起到提高学生安全意识、安全知识储备和紧急避险能力的作用。通过趣味知识竞赛的形式进行阶段培训,寓教于乐,既丰富了实验安全教育内容,也创新了实验安全教育形式。

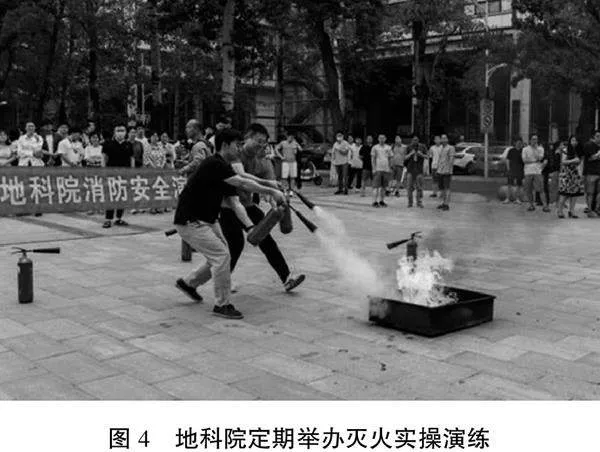

此外,针对实验室潜在高风险因素开展重点教育培训。针对学院常用危化品的储存、使用和废弃等注意事项,于每学期开学初开展实验室安全第一课活动;针对易制毒、易制爆等受管制化学品,定期组织开展“五双管理”和使用人员培训;针对氢氟酸的特性,定期在有需求的研究生中开展氢氟酸安全防护的专项培训,包括使用培训和应急处置演练;针对使用化学前处理超级净化实验室等特殊实验室的研究生,定期开展特殊实验室使用培训和自救演练;针对大型仪器用电设备,组织开展用电安全和电器事故应急处置相关培训;针对全院师生,每年定期开展消防安全知识宣讲安全疏散演练和灭火实操演练(图4)等。

(三) 巡查监督

地科院高度重视实验室日常运行过程中的安全检查工作,除了组织院领导班子成员轮流带队检查实验室安全外,还组建了由实验室安全员、师生志愿者、地科院安全员组成的巡查监督队伍,定期或不定期地对实验室进行检查,及时发现安全隐患并下发整改通知书,要求各实验室在整改期限内提交整改报告。其中,实验室安全员每2周进行1次本实验室的安全巡查工作,依照地科院实验室安全检查项目表模板逐一排查实验室安全隐患并督促相关实验室完成整改,及时发现、制止和纠正违反实验室安全管理规定的行为,及时上报重大安全隐患,并在实验室安全员工作手册中记录巡查和整改情况;校园封闭管理期间,地科院立即启动相应实验室应急预案,成立师生志愿者巡查队伍,由志愿者负责每日实验室巡查工作,并及时向实验室负责人汇报检查情况;由指定的具有丰富实验室工作经验的高年级博士生负责协助指导学生实验,保障实验安全。此外,学院安全员有针对性地对整改后的安全隐患进行“回头看”复查,形成安全检查和隐患整改的闭环管理。同时,将检查中发现的一些共性安全问题纳入到研究生新生的入学培训中,不断丰富实验安全教育培训内容,有效保障实验室的安全运行。

二 实验安全教育模式运行效果的评价

通过过程性评价和结果性评价对本文阐述的实验安全教育模式运行效果进行评价。过程性评价是实验安全教育开展过程中涉及群体的主观评价;结果性评价是实验安全教育直接导致的客观结果。

首先,采用过程性评价对实验安全教育模式运行效果进行评价。通过调查问卷的形式,获得学生对地科院实验安全教育模式运行效果的评价。调查问卷内容包括对地科院实验安全教育体系的综合评价,危化品使用相关知识、安全防护措施和常见事故应急处置方法掌握程度,是否会使用灭火器、灭火毯等消防器材以及最喜欢的实验安全教育培训类型等方面的内容。结果显示,地科院研究生对实验安全教育整体评价为非常满意的超过95%;88%以上的学生表示通过实验安全教育可以了解地科院实验室安全相关规章制度;82%以上的学生通过实验安全教育可以掌握危化品使用相关知识、安全防护措施和常见事故应急处置方法;92%以上的学生会使用灭火器、灭火毯、消防沙箱等消防器材;96%以上的学生认为地科院实验安全教育模式对自己涉化实验的开展起到了较大程度的帮助作用。其次,采用结果性评价对实验安全教育模式运行效果进行评价。通过构建实验安全教育模式,地科院院级实验室安全准入考试一次通过率从2019年的70%提高到2021年的95%;在地科院安全员定期开展的实验室安全检查中,2021年发现的安全隐患数量同比2019年减少24%。

通过提高研究生的安全意识,提升安全知识储备和紧急避险能力,实行全方位闭环管理,对学院实验安全教育模式运行效果进行了多元化评价,其结果有助于学院进一步优化实验安全教育模式,完善实验室安全管理体系,为学院师生顺利开展科学研究工作提供有力支撑。

天津大学地科院为解决非化学专业涉化研究生化学基础薄弱,安全意识不强,涉化操作技能不足和相关突发事件应急处置能力不足等问题,积极探索创新,构建并实施了一套包括入学培训、阶段培训和巡查监督的实验安全教育模式。该模式针对非化学专业涉化研究生开展全方位、全过程的实验安全教育培训,建立系统的培训方案,有效地提高了安全意识,提升了安全知识储备,增强了紧急避险能力。除安全知识讲座、管理制度宣贯、实验室准入考试等传统培训和考核方式外,该模式引入实验安全专题科普、知识竞赛、突发事件应急处置演练及灭火实操演练等多种教育和培训形式,提升了安全教育活动的趣味性和吸引力,提高了学生对安全教育的参与度和认同感。在安全教育常态化方面,地科院采用“领导带队、分级巡查、全员参与”的安全监督模式,将实验室安全隐患排查整改与安全教育有机结合,使安全教育内容持续更新,确保安全教育的可实践性和可持续性。

综上所述,本文提出的针对非化学专业涉化研究生的实验安全教育模式在实践过程中取得了一定的成效,不仅保障了学院实验工作的安全开展,同时也为其他相关领域涉化研究生的实验安全教育提供了经验借鉴。基于高校研究生实验安全的复杂性和不确定性,高校实验室安全文化教育工作还有待加强,不断探索和提升未来的安全教育培训体系,不断适应新形势下的高校实验室管理。

参考文献:

[1] 任佳,朱国典,刘永刚,等.高校实验室安全综合管理信息系统的开发与应用[J].实验技术与管理,2021,38(11):303-307.

[2] 谭斌,林海燕.开放型科研实验室危险化学品安全精准管理探索[J].实验室研究与探索,2020,39(10):296-299.

[3] 张浩力,秦勇.交叉融合推动材料科学与工程研究创新[J].科学通报,2019,64(35):3647-3648.

[4] 武珂超,金星龙,王晓燕.涉化类专业实验室安全管理实效及提升策略研究[J].实验技术与管理,2021,38(3):310-314.

[5] 武珂超.涉化类专业实验安全教育与管理现状及提升策略[D].天津:天津理工大学,2021.

[6] 李育佳,章文伟,章福平,等.高校化学实验室安全教育培训体系构建[J].实验技术与安全,2019,36(7):232-234.

[7] 贾新刚,徐礼正,张叶,等.高校化学实验室风险源四要素辨识及安全[J].广东化工,2020,47(411):138.

[8] 于风清.化学实验室安全风险分析及对策措施[J].安全、监控和环境,2018,18(3):54-56.

[9] 冯建跃,金海萍,阮俊,等.高校实验室安全检查指标体系的研究[J].实验技术与管理,2015,32(2):1-10.

[10] 王金贵,胡超,林其彪,等.基于双重预防机制的高效实验室安全管理体系建设[J].实验技术与管理,2022,39(1):201-213.

[11] 邴杰,宋宏涛,李森,等.基于深度学习的高校实验室安全教育课程体系的建构[J].实验室研究与探索,2021,40(11):286-290.

[12] 陆文宣,沙锋.高校实验室安全文化建设探索与实践[J].实验室研究与探索,2021,40(11):305-309.

[13] 朱久娟,范寒寒,孙兵,等.基于计划行为理论的化学类科研实验室安全教育体系探索与实践[J].实验技术与管理,2022,39(6):214-217.

[14] 卿大咏,蒲科羽,王娜,等.实验室安全教育类课程在高校化学化工类专业开设情况调查与分析[J].当代化工研究,2021(24):137-139.

[15] 刘剑华,张光际,袁橙.基于SPOC+交互学习的混合式教学模式实践——以《实验室安全教育》为例[J].科技风,2021(26):51-53.

[16] 张爽男,韩曼瑜,李春鸽.探究高校实验室安全管理体系建设[J].广州化工,2022,50(8):190-192.

基金项目:国家自然科学基金委员会重点项目“雾霾和臭氧污染对大气汞相态转化及全球汞循环叠合干扰的稳定同位素示踪”(41830647)

第一作者简介:罗铭(1982-),男,汉族,江西南昌人,硕士,高级工程师。研究方向为研究生教育管理、实验室建设和安全管理。

*通信作者:赵蓉旭(1985-),女,满族,黑龙江哈尔滨人,硕士,工程师。研究方向为实验室安全管理与教育方法。