地方高校研究生创新培养模式探索与实践

摘 要:地方高校硕士研究生招收规模较大,但存在研究生创新能力不足,视野狭窄等问题,提高地方高校研究生创新能力是高等教育的重要任务。该文提出“注重提升而非选拔”的培养理念,构建培养机制,进行课程改革,建立能源与环境交叉学科平台及研究生联合培养基地,采用跨学科导师团队集体指导模式,加强交流,扩展学生视野。实践表明,地方高校结合实际和发展定位,采取合适的教学模式,同样能够取得优异的培养效果。

关键词:地方高校;创新;培养模式;研究生;培养理念

中图分类号:G643 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)23-0051-04

Abstract: The enrollment of postgraduate students in local universities is large, but there are some problems such as insufficient innovation ability and narrow vision of academic postgraduate students. Improving the innovation ability of postgraduate students in local universities is an important task of higher education. In this paper, we put forward the training concept of "pay attention to the development of ascension rather than choose". We not only build the cultivation mechanism, curriculum reform, energy and environmental interdisciplinary platform and graduate joint training base, but also adopt the interdisciplinary team collective guidance mode, strengthen academic exchanges and expand student field of vision. The practice shows that local colleges and universities and the actual development orientation, adopt appropriate teaching mode can also achieve excellent training effect.

Keywords: local colleges and universities; innovate; training mode; postgraduate students; training concept

高层次人才的储备是各国综合国力竞争的核心,研究生教育作为我国高等教育系统中的最高层次教育,是培养高层次创新人才的主渠道,担负着培养高素质人才和发展科学技术的双重任务。数据显示,从1997年至2022年,我国研究生招收规模从5.1万人增加到124.2万人,增长十分迅速[1-2]。长远来看,研究生教育呈现出从高等教育金字塔顶部向下延伸和扩散的趋势,地方高校的研究生招生数量在2017年时首次超过中央部委直属高校,招生增速则高出2倍[3],且目前仍保持强劲的增长势头。然而,随着硕士研究生规模的不断扩大,虽短时间有助于学位与研究生教育体量的扩大,但对研究生教育整体的品质和结构也产生了非预期影响[4],研究生培养中创新能力不足等问题逐渐凸显。如何在新形势下深入推进研究生教育改革和创新,逐步提升研究生创新能力,拓展研究生视野,已成为地方高校面临的必解之题。本文以沈阳航空航天大学为例,从硕士研究生培养模式的创新着手,瞄准能源学科与环境学科深入交叉互融的特点,以提高研究生创新能力为目标,进行一系列人才培养模式探索,为地方高等学校培养适合经济和社会需求的高质量研究生提供参考。

一 确立创新型研究生培养理念与培养机制

地方高校研究生招生规模的扩大为研究生教育带来了良好的发展契机,但非均衡的扩张策略也引发了研究生教育质量保障压力,研究生培养过程中不断出现各种问题与挑战,其中,生源质量下滑问题尤为突出。对于多数地方高校而言,研究生生源主要为非拔尖生及调剂生,专业基础和创新能力较薄弱。需要建立更加严格规范的管理机制,令拥有不同学术动机、水平的研究生参与更多的科研项目、产出高水平学术成果。出于以上考虑,沈阳航空航天大学的动力工程及工程热物理学科与环境工程学科联合提出研究生培养理念为“注重提升而非选拔”,以“普通分数入学,一流水平毕业”为目标,构建创新型研究生培养模式,积极探索以创新能力为导向、体现行业需求和学科优势的培养方案,制定以激发学生创新实践能力的“不唯论文”的多维度毕业要求。毕业要求包括参加国际学术会议进行学术报告并获奖、申请发明专利、具有软件著作权、发表学术论文和参加全国学科竞赛获奖等多个能够体现学术与创新能力的成果展现形式。

此外,加强硕士研究生学位论文质量过程管理,以突出创新成果为导向进行论文开题、中期考核、学位论文预审和答辩过程的考核。制定奖励创新成果为抓手的研究生奖学金评定办法、设立年度研究生“科技新星奖”“最佳勤奋奖”“最佳学术报告”“最佳科研助理奖”等系列奖励制度。使创新型研究生培养理念深入导师和学生的内心,激发潜能,从而形成推动成果产出的原始动力。

二 结合课程思政,推进研究生课程教学改革

研究生课程应注重夯实知识基础、提升专业能力,体现高度结构化、制度化的教学模式,在开展的研究生课程与教学模式改革过程中,以“以学生为中心”的教学观念为抓手,结合研究生学习的特点,整合现有课程,制定差异化的课程体系,提出以“实践创新”为根本,以“寓教于研”为支撑,以“双语教学”为手段,以“互动平台”为依托,有针对性地实施课程教学,充分激发学生的学习兴趣,培养学生独立思考问题、分析问题、解决问题的能力。如固体废弃物全过程管理课程为省级精品课,课程内容和实践教学紧密联系教师的科研实践,将最新科研成果融入部分教学内容;选用英文原版教材,与本单位的外国专家联合开展“双语”教学改革,即由国外专家与国内专家共同讲授课程;采用翻转课堂,结合慕课资源,形成创新型的课堂教学与多媒体网络教学相结合的线上线下综合性教学模式。

注重价值塑造、知识传授与能力培养相统一,结合学科特点,深入挖掘蕴含的思政教育资源。以“坚定学生理想信念,教育学生爱党、爱国、爱社会主义、爱专业”为主线,秉持“重视综合素质,增强创新思维,强化课程思政”的教学理念,将课程大纲要求的知识点与社会热点事件融合并升华至社会主义核心价值观等思政教育内容,在授课过程中融入爱国主义教育、生态文明教育。思政元素的教学方法采用案例分析和题目讨论相结合的方式,搭建“主课堂+拓展课堂”的立体化教学模式。围绕主课堂,多角度、多维度激发学生社会责任感与专业使命感。在科研培育过程中,重点培养学生对专业的热爱与自信,培养学生具有求真务实的科研精神。

三 建立能源与环境跨学科学术方向与平台

跨学科交叉研究是取得科学发现和产生原创成果突破的重要方式,推动跨学科交叉研究是提升创新能力的重要途径,《中国教育现代化2035》指出,应促进学科间融合,探索开发以培养综合素质为核心的跨学科课程和主题学习课程。《加快推进教育现代化实施方案(2018—2022)》明确提出,打破学科壁垒,优化培养方案,探索跨学科培养模式和评价模式,建立复合型人才培养新机制。多学科交融是开展创新活动的前提和基础,同时也是获取创新成果的关键渠道[5]。对于培养创新人才有着非常重要的促进作用,并且直接关系到地方高校研究生教育质量的高低。

因此,动力工程及工程热物理学科及环境工程学科基于辽宁省清洁能源重点实验室与辽宁省高校环境增值能源技术及装备协同创新中心建立了能源与环境交叉学科平台,为研究生提供先进的科研平台。开展固体废物能源化、生物质能利用、航空生物能源、废物管理与循环经济和特征污染控制等学科交叉性强的研究方向,研究内容涵盖能源、环境领域热点问题,同时,设置跨学科系列课程,充分发挥交叉学科的优势互补作用。为两个学科的研究生开设能源与环境前沿、环境健康与安全导论、清洁能源技术等系列共享课程。课程及学科的交叉、融合拓宽了研究生科学研究的视野,使学生在跨学科学习与研究过程中,掌握综合性思维方法和利用其他学科知识的能力,实现多种研究手段的交叉与汇流,从而提高创新能力。

四 建立创新型交叉学科研究生联合培养基地

培养创新能力,必须具备相应的创新环境和条件,为满足社会经济的发展对能源环境交叉学科高层次人才的需求,进一步补充研究生培养过程中的教学和科研资源,实现产教融合,以高等学校为主体,依托一流大型企业集团和科研院所等单位建立研究生人才培养平台,对培养高层次创新人才十分有效。建立了与动力工程及工程热物理学科及环境工程学科均密切相关的国电东北环保产业集团有限公司、辽宁省能源研究所有限公司、辽宁省能源研究会等研究生创新培养实践基地群,实现高校和企业培养研究生优势互补模式。与巴基斯坦迈赫兰工程技术大学、中国科学院广州能源研究所、中国环境科学研究院、清华大学和天津大学等多所高水平科研院联合培养研究生,部分研究生在校完成学位课程的学习后,赴各类科研院进行科学研究。采用高校、企业或科研院所、项目相结合的方式,实现了高校导师与基地导师共同指导,改善了研究生培养条件,促进了优质资源共享,研究生培养质量得到有效提高。实践证明,该模式对地方高校研究生教育培养应用型交叉学科创新人才成效明显。

五 打造跨学科导师团队模式,加大指导力度

当研究生进行交叉学科的学术研究时,对导师也提出了很高的要求,需要研究生导师具备跨学科、跨专业的知识,并提供多元化的指导。因此,建立了交叉学科导师团队化集体指导机制,打造以教授为核心、多种学科背景下的跨学科导师团队。跨学科研究生导师团队是提高研究生培养质量和推进研究生培养模式改革的一种有效形式,符合创新人才培养和成长的规律[6],各导师团队负责人与学科负责人共同制定并完善创新培养体系,对研究生培养课程体系进行优化;导师团队集体指导研究生及频繁的师生互动有利于营造良好的团队创新氛围,激发研究生专注于创新过程,采用个别和整体相结合的指导方法,快速引导研究生进入科研状态,并能够从学习内容、科研方法等方面吸收每位导师的经验,从而摆脱单导师负责制下的思维定式,实现团队定方向和培养计划、个人与团队同时指导,开阔学术视野,拓展研究思路,促进学术创新。其次,通过建立副导师制度,使青年教师通过提前介入研究生培养过程中,加强了指导力度,而青年教师通过提前介入研究生培养过程中,锻炼了其作为未来主导师的经验与素质,加速青年教师的成长,有助于形成更为合理的导师梯队。

导师团队中如果有来自企业一线及科研院所的高级工程师或研究员,将对丰富教学与科研内容、活跃学术氛围起到有效的推动作用,也能较有效地发挥研究生导师团队在创新研究生培养工作中的行业特色。鉴于此,学科建立了不同形式的人才培养联盟,加大力度引进辽宁能源产业控股集团、国能生物发电集团有限公司等来自于生产一线和生产企业的具有较高理论水平和生产经验的高级技术人才作为研究生兼职导师。企业兼职导师同样在能源与环境双学科交叉领域展开应用研究,校企双方在人才培养和科学研究方面的频繁交往,也促进了研究生导师团队成员之间的交流与合作,在很大程度上提升了研究生的培养质量。

六 加强学术交流,拓展国际视野

学术的强大生命力在于交流,但目前的研究生习惯于接受教师灌输的知识,主动性不强,没有交流的欲望和想法,同时,没有意识到学术的相融相通及知识结构完整的重要性,对与自己的研究方向及学科相关性较低的讲座缺乏兴趣,学术交流积极性不高。为解决以上问题,必须采取系列措施,通过学术交流达到启发学生学术灵感、启迪创新思维、增强交流协作能力的效果。

将学术交流纳入研究生培养计划,构建完善的研究生学术交流制度。搭建高水平的研究生学术交流平台。首先,在举办各类国际与国内学术会议时,研究生全程参与组织与协调,有效地在短期内提高了研究生对学术交流的理解与认同,眼界得到了很好的开阔,起到了事半功倍的效果。

其次,邀请国内外高水平学者及企业知名专家做专题报告与讲学,设专项资金支持学生参加国际、国内学术会议及进行交流访问。频繁的国内外学术交流拓宽了学生的学术视野,使学生能够及时了解相关研究领域最新理论和科研成果,找到差距和目标。通过持续的学术交流激发研究生的创新意识,不断提高其创新素质。

最后,将招收的外国留学生融入各课题组,留学生与国内研究生一对一紧密合作,训练国内研究生国际化思维,通过学术交流与思想碰撞,促进研究生提高创新能力。

七 搭建学科竞赛平台,提升研究生实践创新水平

研究生参加学科竞赛能够培养学生的创新思维、实践能力及团队协作能力。竞赛以研究方向为指导,专业能力为基础,有效促进专业知识和专业技能融合,培养和提高研究生的创新实践能力与综合素质。

搭建竞赛平台,需要形成完备的体系,竞赛形式上也应大胆创新,既要注重量的增长,又要保障质的达标,使竞赛活动真正发挥教育实效[7]。成立创新俱乐部,研究生发挥自身的主观创造性提供条件,鼓励学生将创新理念与作品通过创新俱乐部申报参加各类竞赛,具体内容包括科技竞赛、创新创业竞赛、科普竞赛和学术演讲竞赛等。选拔“双创”导航员,辅导研究生参赛作品提升水平。通过以上举措,研究生参加各类竞赛的热情被激发,不仅积极参加比赛,并且取得了不俗的成绩,在全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛、中国研究生能源装备创新设计大赛、中国可再生能源学会大学生优秀科技作品竞赛和“创青春”全国大学生创业大赛中不断取得佳绩,研究生创新创业能力得到显著提高。

八 能源环境交叉学科研究生培养成效

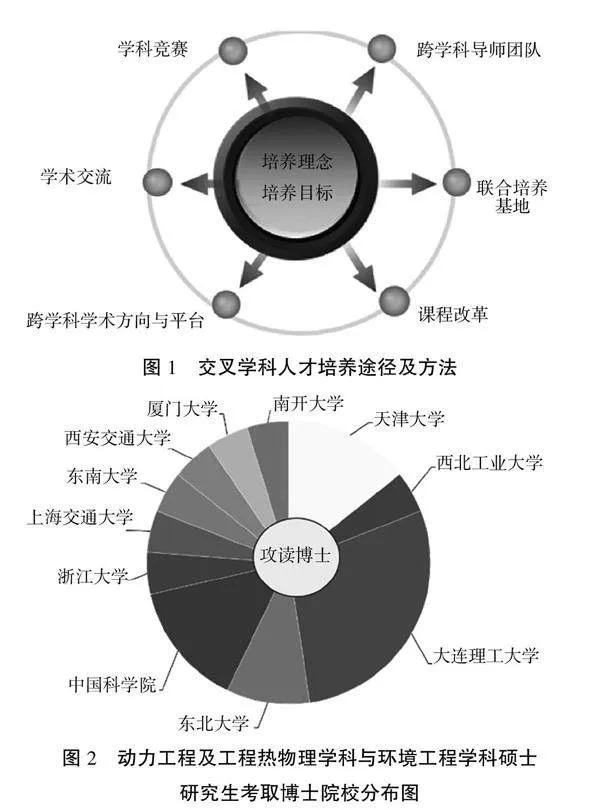

通过不断的人才培养改革探索与实践,在课程综合改革、推进产学研合作教育、建立研究生联合培养基地实现优质资源共享、鼓励跨学科导师团队共同指导研究生和加强学术交流鼓励参加学科竞赛等培养模式方面多措并举(图1),研究生创新实践能力普遍获得提升,培养质量明显提高。2019—2023年研究生毕业84人,发表核心以上期刊论文174篇,其中SCI收录论文79篇,研究生生均SCI影响因子2.24,申请发明专利35项,3人获省优秀硕士学位论文,赴国内外参加学术会议并进行口头报告与墙报交流102人次,获学术会议优秀论文奖49人次,23人攻读博士(图2),其中一半以上选择跨学科报考。动力工程及工程热物理学科与环境工程学科联合培养的学生创新能力强,科研能力显著,取得了优异的育人效果。

九 结束语

地方高校研究生创新能力培养能否成功,重点是发挥各种培养模式对地方高校研究生创新能力培养的作用,深入系统地研究影响研究生培养质量的问题,树立多元化研究生培养质量观,根据学生的特点,将多种培养模式有机结合,实现优势互补及高质量研究生的培养。学科之间交叉融合的培养模式对拓展研究生科研视野及推进高水平研究较为有效。同时,高质量的导师团队、高水准的联合培养基地,高标准的考核机制均是培养高水平研究生不可或缺的重要因素。

参考文献:

[1] 中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL].https://www.gov.cn/xinwen/2023-02/28/content_5743623.htm.

[2] 洪大用.研究生教育的新时代、新主题、新担当[J].学位与研究生教育,2021(9):1-9.

[3] 李永刚.我国研究生教育规模扩张的动力、影响与发展方略[J].中国高教研究,2021(2):77-83.

[4] 束鑫,李俊娴.双一流背景下地方高校研究生教育质量保障体系的构建[J].大学教育,2021(3):189-191.

[5] 李海岩,贺丽娟,崔世海,等.具备国际视野的交叉学科研究生培养机制研究与实践[J].中国轻工教育,2020(2):5-10.

[6] 陈娟.导师团队建设与研究生创新能力培养的思考[J].教育教学论坛,2019(51):116-117.

[7] 马佳慧.关于与科研团队为依托提升研究生创新创业能力的实践探讨[J].大学,2021(34):149-151.

基金项目:辽宁省研究生教学改革项目“碳中和背景下能源动力专业学位研究生实践创新能力培养的实践与探索”(10143092);沈阳航空航天大学研究生教学改革项目“‘项目为牵引、团队为核心’学术交流常态化的研究生创新培养机制探索”(YJS202006);沈阳航空航天大学名师工作室专项(MS202103)

第一作者简介:杨天华(1974-),女,汉族,吉林省吉林市人,博士,教授,院长,博士研究生导师。研究方向为生物质能利用。