环境微生物课程教学改革探索与实践

摘 要:基于新工科建设要求,课程以社会需求为导向,力求达到以创新型工程技术人才培养为核心的教学目标,进行教学改革与创新。课程坚持“科教融合、校企融合、理政融合”三相融合促进教学目标达成;重构理论与实践教学内容,实现知识与应用的有机结合;课程构建德育和能力同步育人的教学体系,整个教学过程融德育、能力、知识于一体,全方位培养学生;通过学生特长融入课堂参与的方法,增强学生学习的兴趣,充分培养学生的自主学习能力和团队协作意识。改革的实施,促进学生实践创新能力和科研素养的提升,为实现复合型工科人才培养目标奠定基础。

关键词:新工科;环境微生物;环境工程专业;实践创新能力;教学体系构建

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)23-0039-04

Abstract: Based on the requirements of new engineering construction, this course Environmental Microbiology is oriented to social needs, and strives to achieve the teaching goal of cultivating innovative engineering and technical talents, so as to carry out teaching reform and innovation. This research insists on the integration of "science and education integration, school-enterprise integration, management and administration integration" to promote the achievement of teaching objectives, reconstruct the theoretical and practical teaching content, and realize the organic combination of knowledge and application. We have built a teaching system of simultaneous education of moral education and ability, so that the whole teaching process integrates moral education, ability and knowledge, and trains students in an all-round way. Through the method of integrating students' strengths into class participation, we enhance students' interest in learning, and fully cultivate students' independent learning ability and teamwork consciousness. The implementation of this reform has promoted the improvement of students' practical innovation ability and scientific research accomplishment, and laid a foundation for the realization of the training goal of composite engineering talents.

Keywords: new engineering; Environmental Microbiology; environmental engineering; practice and innovation ability; construction of teaching system

2017年教育部高等教育司印发了《关于开展新工科研究与实践的通知》,提出开展新工科研究与实践的要求[1],自此推进了新工科教育模式的发展。新工科是传统工科专业的改革、改造与升级,开展新工科建设是高等工程教育内涵发展的必然要求[2],要求教育理念和思路、人才培养模式、教学质量评价等的改革与创新,为未来较长时期内工程教育的改革与发展提供了思路与方向[3]。在新工科教育背景下,教学改革应同时从专业建设和课程改革两方面开展,课程改革是专业改革的核心内容,课程质量直接决定人才培养质量,课程应积极面向新工科建设要求,进行改革与创新,培养具有工程创新能力的工程科技人才[4-5]。

环境微生物课程是微生物在环境领域中的应用型学科,学生实践能力要求高,是多数高校环境类专业的必修课程[6],课程主要让学生掌握微生物在环境保护、治理和监测中的作用。我们教学团队根据新工科建设要求,对标社会和企业对环境工程专业人才的需求,对临沂大学(以下简称“我校”)环境微生物省一流课程[7]进行教学改革与实践,本文重点分析我校环境微生物课程教学改革措施与成效,为相关专业的相关课程提供借鉴与指导。

一 环境微生物课程基本情况

环境微生物是我校环境工程专业的核心课程,该课程在大二第一学期开设,是学生接触的第一门专业课,课程包括理论课48学时和实验课16学时。通过课程的学习,学生掌握微生物与环境的相互作用关系,深刻理解传统及新兴污染控制与治理技术中所涉及的微生物学原理,逐步掌握环境微生物学研究的基本方法,掌握微生物在环境工程中的应用及相关的实验技术,为从事相关领域的科研和实践打下必要的基础。课程教学过程主要存在学生主体地位发挥不充分和实践技能培训有待提升的问题。针对这些问题,我们开展了环境微生物课程的改革,并取得一定的成效。

二 环境微生物教学改革措施

(一) 组织三融合教学实施,促进课程目标有效达成

基于社会对专业人才的要求,以实现创新型工程技术人才培养为目标,课程坚持科教融合、校企融合、理政融合,组织教学实施,重点培养学生的实践创新能力、工程应用能力、担当责任意识。

1 坚持科教融合,提升学生科研创新能力

对本科生科研素养的培养,在社会发展中起着重要的作用[8],环境微生物教学过程中积极将科研成果转化成理论教学。例如在教学过程中,将教师科研中应用较多的产铁载体细菌筛选培养基制备、耐镉细菌筛选培养基制备、微生物菌肥的应用和功能微生物分离纯化等相关科研工作引入理论和实践教学过程,加大探究性、创新型课堂教学设计,增强学生对学科前沿的了解,培养学生大胆质疑和勇于创新的精神与能力,有效达成理论创新的育人目标。

2 促进校企融合,强化学生工程应用能力

实践教学过程中针对微生物对污染物的降解与转化、污水的生物处理、废渣废气的生物处理及污染环境的微生物修复等教学环节,积极开展企业现场教学,通过企业兼职教师及专业技术人员对相关工艺的现场讲解,让学生挖掘实际工艺过程中的瓶颈问题,例如在污水处理厂中,让学生结合实际工艺,挖掘氮磷处理过程的矛盾,并提出解决办法,设计开展相关研究与实践,提高学生的职业素养,强化学生创新思维和工程应用能力,有效达成能力提升的育人目标。

3 秉承理政融合,塑造高端创新人才

环境微生物课程体系,秉承理论知识与思政教育相结合的理政融合理念,针对每个教学章节深入挖掘思政元素,在课程内容中通过案例分析、人物引领、专题研讨和实践创新等方式进行思政的融入,积极弘扬红色文化,把社会主义核心价值观融入课程建设全过程,培养学生的家国情怀、工匠精神、辩证思维和担当意识,帮助学生树立科学发展观和保护环境的责任心和使命感,有效达成课程价值塑造的育人目标。

(二) 构建模块化理论教学体系,强化应用型理论讲授

课程理论教学过程中,课程内容多,教学学时少,为实现良好的教学效果,采用模块化教学方式,将教学内容划分为六个模块(图1),具体内容涵盖环境微生物学基础、环境微生物生态、微生物资源化利用、微生物对环境的治理、微生物对环境的污染和微生物对环境的监测六大模块。六个模块环环相扣,实现基础理论到应用理论的逐渐转变,学生在学习过程中有效地将前后知识串联,有助于逻辑思维的形成。在相关模块,重点介绍可降解或转化环境中有机污染物、氮磷、重金属等相关的细菌、真菌,以及相关微生物的应用原理、研究进展及生产应用实例等,增强学生在环境污染生物修复方面的知识储备,为学生的科研创新和工程应用奠定基础。

(三) 构建层次化实践教学体系,达成实践创新能力培养

环境微生物是一门实践性很强的学科,但16学时的实验教学安排,难以高质量地完成教学内容,因此课程充分利用第二课堂,设计开放性实验研究,培养学生发现问题、解决问题的能力,提高学生的主观能动性[9]。新工科背景下,结合行业对环境工程应用型人才的需求,课程将实验划分为“基础性实验、创新型实验、应用型实验”三个层次,三个层次实验侧重点各不相同,又相互衔接。

基础性实验,安排4个实验,占据10学时,分别为微生物染色技术2学时、培养基制备与灭菌2学时、微生物分离与纯化2学时、污染土壤和水体中微生物测定4学时,主要在基础实验室完成,要求学生掌握基本理论,规范操作技术。

在本科教学过程中,将教师的科研项目和科研平台有效应用到本科教学,是教师的重要任务之一[10]。基于此,该课程依托教师科研项目,安排1个创新型实验,为CAS检测培养基的制备及产铁载体细菌的筛选6学时,该实验要求学生自己查阅文献阅读,完成实验设计及结果分析。除上述必做实验之外,根据教学团队研究方向,引导学生查阅解磷菌的筛选、耐镉细菌在土壤镉污染修复中的应用、根际促生菌的筛选及应用相关资料,充分发挥第二课堂的作用,培养一部分学生到科研实验室进行科研训练项目,激发学生对专业知识的兴趣,系统训练学生的创造性和科研能力。

根据新工科建设的要求,环境工程学生应具备解决工程应用问题的创新能力。为达到该教学目的,课程设计应用型实验培养,该部分不占实验教学学时,主要为第二课堂能力拓展训练。根据教学内容和教学科研项目,带领学生参加工程实践,从企业聘请专职工程师讲解生产工艺流程及存在的瓶颈问题,学生根据生产实践中的认识,回到理论课堂进行讨论交流,同时引导学生设计开放性实验研究,如针对化工废水、养殖废水等污水处理厂进行工艺评价与优化,针对氮磷污水进行基因工程菌的开发设计等。并鼓励学生基于此申请大学生创新创业训练计划等开放型实验项目,培养学生的创新能力和工程素养。

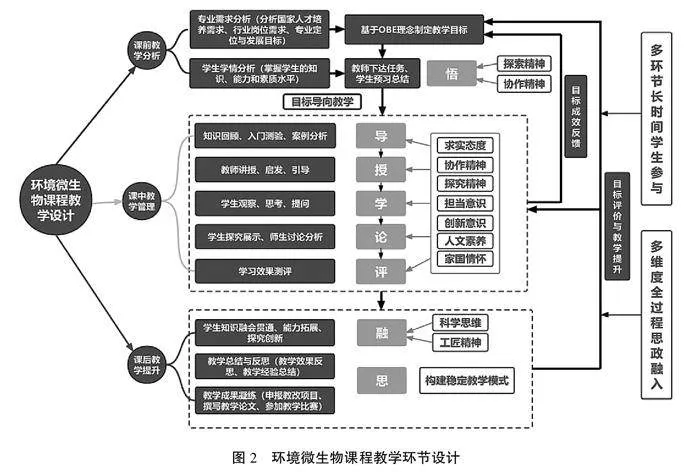

(四) 优化教学设计,实现德育和能力同步育人

立足教学目标达成,课程秉承以学生为中心,坚持成果导向,系统设计了“德能共生”的教学体系(图2),整个教学过程包括“课前学生领悟,课中教师引导和讲授、学生学习、师生讨论和教学评价,课后学生融会贯通、教师教学总结与反思”八个环节紧密相连的教学过程,充分体现了课程的创新性、高阶性、挑战度。教学任务的设计在知识传授的同时,多维度全方位深入挖掘课程思政教学,德育教育覆盖课前、课中、课后三个环节,实现全过程思政育人。教学过程中多环节、长时间学生参与,学生的自学、创新、探究及协作等各方面的能力得到全面培养,充分体现以学生为中心的教学理念,整个教学过程融德育、能力与知识于一体,学生得到全面发展。

如微生物在环境中的分布及相互关系教学章节。课前,教师在雨课堂及微信群发布学习任务,要求学生预习微生物间相互关系的教学内容,并自主选择擅长的方式,以小组为单位准备课堂展示分享,培养学生的自主学习能力。课中,教师首先通过红石滩、移动的石头等经典案例引入微生物在环境中的分布,对课前学习任务进行考察分析,完成旧知识回顾;借助简图板书、茅台酒的秘密典型案例,分析微生物在土壤、水体及空气中的分布;然后学生通过课前准备的思维导图、小组表演、绘画等形式展示学习的知识,随后教师组织讨论,让学生纠正学习中的偏差,并对学生的任务完成情况进行评价,培养学生的科学思辨能力和团队协作精神。课后,教师布置教学任务,让学生查阅微生物间相互关系的典型案例,并讲述案例与实际应用的有机结合,培养学生的科学探索精神和工程应用能力,有效促进教学目标的达成。

(五) 改进教学方法,突出自主学习能力培养

环境微生物课程遵循发挥学生个人特长和兴趣,培养学生自主学习能力的原则,综合运用案例分析、翻转课堂、小组讨论和任务驱动等方式,灵活开展教学。课程绪论部分通过调查问卷的方式,充分了解学生的兴趣,并基于此让学生完成分组,为后续课堂参与做准备。学生任务的参与,不再局限于传统的多媒体讲授,而是发挥学生个人特长,借助思维导图、团队表演、演讲、相声及绘画等形式进行创作,将枯燥的理论知识灵活地展示出来,创作和展示的过程重点突出小组合作,增强学生学习的兴趣和积极性,个人自主学习能力和团队协作效果尤其明显,掌握知识的同时,团队协作能力大大提升。

三 教学改革成效

环境微生物创新教学模式,以我校环境工程系学生为实施对象,在教学过程中起到良好的教学效果与影响,课程自改革以来,形成一系列优质教学资源,课堂教学过程中85%以上的同学表示通过课程的学习,创新思维意识和工程实践创新能力得到很大的提升,深受学生的好评,课程在教学过程中起到良好的教学效果与影响。

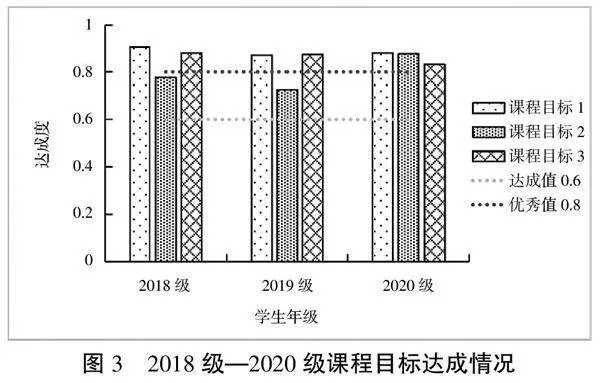

(一) 学生学习目标有效达成

整个教学过程取得良好的教学效果,学生成绩较理想,根据环境工程专业毕业要求和课程目标达成评价实施办法对2018级、2019级、2020级学生课程目标达成情况进行评价(图3),可以看出连续三届学生课程目标达成度均较高,课程目标达成平均值分别为0.855、0.825、0.863,课程平均达成度均达到优秀水平,学生应用基础知识对问题的综合分析能力和实践创新能力得到有效培养,有效达到课程目标的要求。

(二) 学生实践创新能力显著提高

环境微生物实践创新教学模式的有效开展,激发了学生的科研兴趣,学生参加教师科研活动积极性大幅度提高,部分科研能力较强的学生进入拔尖学生培养计划,开展创新实验研究。环境微生物团队教师指导大学生创新创业训练计划项目7项、指导学生发表科研论文12篇、指导学生竞赛获奖6项,学生实践能力和创新能力得到显著提升,在就业和升学过程中的竞争力明显增强,基于环境微生物课程学习和参与课程团队相关研究,学生主持的大创项目和发表的科研论文,在山东大学、南京林业大学、青岛理工大学和天津工业大学等学校考研复试和研究生学习中,获得充分的肯定,毕业生的创新能力得到就业和升学单位的高度评价。

四 结束语

在新工科建设背景下,环境微生物课程将工科建设要求融合到课程教学改革中,教学改革主要针对环境工程专业学生开展,优化教学理念,创新教学方法,构建教学体系,近年来教学改革有效支撑了专业培养目标,学生学习达成度较高,知识水平和能力素质均得到有效提升。今后课程建设过程中要重点整合线上教学资源,进一步深入开展线上线下教学工作,对标新工科建设要求及专业培养目标,全面考察社会对工科人才的要求,培养与社会接轨的实践创新型工程技术人才,坚持“以学生为中心,产出导向,并持续改进”的教学理念,为培养一流本科人才提供经验与参考。

参考文献:

[1] 教育部高等教育司关于开展新工科研究与实践的通知[EB/OL].(2017-02-20).http://www.moe.gov.cn/s78/A08/tongzhi/201702/t2 0170223_297158.html.

[2] 郑庆华.新工科建设内涵解析及实践探索[J].高等工程教育研究,2020(2):25-30.

[3] 辛旺,李兴.新工科背景下环境工程专业教学改革路径探索[J].科教导刊,2023(7):24-26.

[4] 王贤,宋文路,卓金龙,等.新工科背景下基于OBE理念的环境学课程教学改革与实践[J].高教学刊,2023(9):144-148.

[5] 潘万彬,王毅刚.建设一流计算机图形学原理课程的探索与实践[J].高等工程教育研究,2023(2):63-69.

[6] 周豪,张旭旺,杨骁婧,等.以“环境微生物学”为载体的环境生态工程专业本科生科创能力培养[J].微生物学通报,2022,49(1):392-400.

[7] 山东省教育厅.山东省教育厅关于公布第二批山东省一流本科课程认定结果的通知[EB/OL].(2021-08-24).https://jsfz.sdutcm.edu.cn/__local/1/91/4C/3B5C1000F5982623957FB7CEE28_F662 3A17_1A5B49.pdf.

[8] 任丽英,董玉良.环境工程本科生拔尖人才培养探索[J].高教学刊,2019(8):188-190.

[9] 朱春凤,杨柳,张银兴,等.高校遗传学实验课程质量提升的探索与实践[J].生物学杂志,2023,40(1):118-122.

[10] 孟凡刚,黄越,赵姗姗.基于科研能力综合提升的《环境工程微生物学及实验》教学改革[J].微生物学杂志,2020,40(1):131-134.

基金项目:山东省一流课程“环境微生物”(鲁教高函〔2021〕24号);临沂大学教学改革与研究项目“校企合作背景下《环境微生物》课程思政系统设计与实施”(G2021SZ31)、“以‘学习环境论’为指导的高校环境类专业课堂有效教学模式的设计与实践”(JG2023M43)

第一作者简介:任丽英(1981-),女,汉族,山东聊城人,博士,教授,硕士研究生导师。研究方向为土壤微生物资源开发与应用。

*通信作者:卫静(1982-),女,汉族,山东济南人,博士,讲师,系主任。研究方向为环境纳米材料功能。