基于“问-思-辨-行”的智慧化振动理论课程建设

摘 要:以提升学生对振动理论的理解及创新实践能力的培养为目标,结合“互联网+教育”技术,建设有趣易用的智慧化教学资源——含网页程序及微信小程序的互动虚拟实验平台,解决传统课堂缺乏对振动现象的全面展示、学生难以开展振动现象的自主探索等问题。进一步结合工程实践及课程思政的有机融入,提出学生深度参与的课堂教学模式——深度融合课程思政及工程实践的“问-思-辨-行”教学模式,以充分发挥理论与实践的相互促进作用,促进对学生处理振动问题及实践创新能力的培养。针对飞行器振动理论及应用课程的教学实践结果表明,课堂师生互动、生生互动氛围活跃,学生各项考核成绩均稳步提升,尤其是考核学生实践创新能力的综合性作业成绩显著提升。

关键词:互联网+教育;智慧化教学;互动虚拟实验;“问-思-辨-行”教学模式;振动理论

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)23-0023-04

Abstract: In order to improve students' understanding of Vibration Theory and cultivation of innovation practice, this study developed an interesting and easy-to-use intelligent teaching resource named interactive virtual experiment platform containing Web program and Wechat applet using the "Internet + Education" technology. Several problems in the traditional classroom teaching, which include the lack of comprehensive display of vibration phenomena and the difficulty for students to explore vibration phenomena independently, etc. can be solved. Further, combining with the organic integration of engineering practice and curriculum ideological and political education, the classroom teaching mode named "question-thinking-discrimination-action", which deeply integrates the curriculum ideological and political education and engineering practice, is proposed. It can play a catalytic role for interaction between theory and practice, and it also promotes the cultivation of students' ability to deal with vibration problems and practice innovation. According to the teaching practice of Aircraft Vibration Theory and Application course, the classroom interaction between teachers and students and interaction between students and students is active, and the students' various assessment scores are steadily improved, especially the scores of the comprehensive homework for inspecting students' practical innovation ability are significantly improved.

Keywords: Internet + Education; intelligent teaching; interactive virtual experiment; "question-thinking-discrimination-action" teaching mode; Vibration Theory

2017年,教育部高等教育司正式发布《关于开展新工科研究与实践的通知》[1],对工程教育改革的新理念、新结构、新模式、新质量和新体系提出了全面的改革要求。考虑到力学理论在解决高新科技领域发展中的突出问题时往往起着关键性作用[2],力学课程应该被视为新工科的通识课程,以适应新经济对创新型人才培养的需要[3]。振动理论是力学领域的重要课程,在航空、航天、航海、机械和土木等工程领域都有着广泛的应用,且随着我国向制造强国迈进,对各类结构设备的功能性能要求越来越高,装备构型越来越复杂、载荷环境越来越恶劣、出勤率越来越高,随之出现的振动问题越来越多[4],振动相关问题已严重影响装备服役过程中的出勤率[5]。但目前本科教育的大类培养使得相关工科专业振动理论课程课时较少,传统课堂将大量的教学时间用于理论推导,缺乏对振动现象的互动展示与振动应用的深度融入,导致学生对振动理论理解困难,直接影响对学生处理振动问题能力的培养。

随着教育信息化行动计划的稳步推进[6-9],虚拟实验技术在实验教学中的广泛应用[10-13]给振动理论类课程的建设带来了新的启示。近些年来,国内各大高校相继开发了多种振动力学虚拟实验,如振动基本参数测量的教学实验[14]、振动力学教学中基本内容演示实验[15]、振动力学虚拟仿真实验室[16]、转子振动虚拟仿真实验系统[17]和工程振动测试技术课程的虚拟仿真实验室[18]。可以看到,上述振动虚拟实验大都是针对专门的振动实验课程开发的,极大缓解了振动实验仪器不足的情况。

本研究就是在上述研究基础之上,结合近些年来互联网技术的飞速发展,建设了面向振动理论课程的智慧化教学资源——含网页程序及微信小程序的互动虚拟实验平台,以提升振动理论课程的趣味性、增强振动理论课程的互动性,促进学生对振动理论的理解与应用,并进一步结合工程实践及课程思政的有机融入,采用《礼记·中庸》中的学习理念,提出了学生深度参与的课堂教学模式——深度融合课程思政及工程实践的“问-思-辨-行”教学模式,以促进对学生处理振动问题及实践创新能力的培养。

一 智慧化教学理念与方法

(一) 课程建设理念

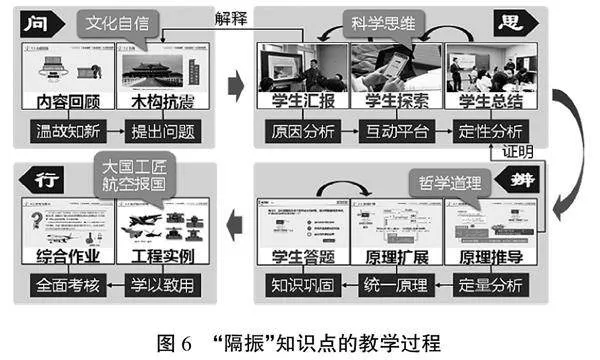

结合振动理论课程课堂教学目前存在的问题,即课堂缺乏对振动现象的全面展示、学生难以开展振动现象的自主探索、没能发挥理论-实践的相互促进作用和欠缺振动前沿问题的探索与创新,“如何将振动理论、振动现象、工程实践进行紧密耦合,并提升学生的课堂参与度、培养学生的高阶能力”是解决这些问题的关键。本课程智慧化教学理念就是,利用“互联网+教育”的技术优势,通过智慧化教学资源——互动虚拟实验平台的建设与实践,以及深度融合课程思政的“问-思-辨-行”教学模式的提出与实施,让学生乐于参与、深度参与课程教学,同时培养学生的高阶能力,其总体框架如图1所示。

(二) 智慧化互动虚拟实验平台建设

智慧化互动虚拟实验平台建设的目的是解决“课堂缺乏对振动现象的全面展示、学生难以开展振动现象的自主探索”等教学资源不足的问题,与目前普遍建设的面向振动实验课程的测试类虚拟实验有所不同,智慧化互动虚拟实验平台针对振动理论课程的重点难点内容,将其振动理论对应的振动现象用互动虚拟实验技术建设出来,让学生可以结合振动理论进行振动现象的自主探索与分析,以提升学生对振动理论的深入理解。

考虑到网页程序的便利性及微信的普及性,同时采用基于浏览器的网页程序及基于微信小程序的移动端程序来实现平台设计与建设[19]。网页程序可运行于任何具有网络访问功能的电脑上,主要用于教师课堂讲解展示;微信小程序可运行于任何一台安装了微信的移动设备上,主要用于学生课堂互动、课前预习探索、课后复习拓展;互动虚拟实验核心程序部署在云端服务器上,降低程序运行对客户端设备性能的要求,提升了师生使用体验。平台从最初建设的少量典型知识点[19]扩展到涵盖了振动理论课程中的单自由度系统、多自由度系统及振动控制等章节的23个重、难知识点。以“吸振现象”知识点为例,其网页版及微信小程序版互动虚拟实验界面分别如图2、图3所示。通过调节参数并运行,动画展示区实时显示当前参数设置下振动现象对应的动画,曲线展示区则显示实时响应曲线。

(三) 深度融合课程思政及工程实践的“问-思-辨-行”教学模式

1 “问-思-辨-行”教学模式

参照《礼记·中庸》中“审问之,慎思之,明辨之,笃行之”的学习理念,即有针对性地提问,周全地思考,形成清晰的判断力,用学习得来的知识指导实践。对课程重点难点教学内容进行重构,结合互动虚拟实验,将振动理论讲解与工程实践充分融合,构建了相应的教学模式与过程,如图4所示。在发挥学生主体作用,让学生全方面、多层次深度参与课堂的每一个环节的同时,提升了对学生“发现问题-分析问题-解决问题-实践创新”等能力的培养。“问”,通过工程引例或演示实验,结合学生课前查阅资料、课堂汇报,引导学生发现问题;“思”,利用互动虚拟实验,学生自主开展振动现象的探索与分析,并进行总结汇报;“辨”,通过振动理论的推导与分析,并结合学生自主编写相关程序及雨课堂练习,引导学生解决问题;“行”,丰富工程前沿实例,扩充源于最新科研课题的综合性作业,培养学生实践创新能力,结合综合考核标准,实现对知识、能力、价值目标的全面考核。

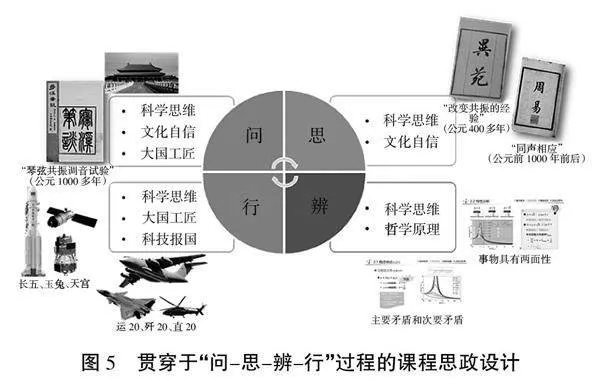

2 课程思政的深度融入

课程思政的深度融合是指课程思政内容遍布于“问-思-辨-行”教学过程中的多个环节,如图5所示,具体体现包括:科学思维,整个“问-思-辨-行”的教学过程即是科学研究过程,在教学中培养学生的科学思维;文化自信,适时引入我国优秀传统文化,包括古文中与振动相关的论述、古建筑优秀的抗震设计等;大国工匠,工程案例中典型实例、大国重器所体现的工匠精神;科技报国,重大工程研制中科学家、工程师在处理振动问题时,不畏艰难、勇攀高峰的爱国情怀和创新意识;哲学原理,振动理论所蕴含的普遍哲学原理。

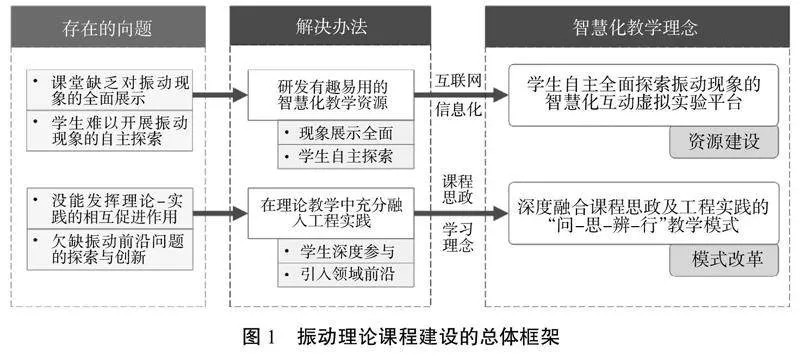

二 教学实践

课堂实践是检验任何教学改革方法最有效的途径,本节结合西北工业大学开设的飞行器振动理论及应用这门专业课,开展了该教学模式的课堂实践。以课程中的“隔振”知识点为例,说明本研究“问-思-辨-行”教学模式的实施流程,如图6所示。首先是“问”,通过中国木构古建筑抗震性能佳的实验视频,激发学生兴趣,引导学生提出问题;其次是“思”,结合虚拟实验给出隔振概念并解释木构古建筑抗震性能佳的原因,让学生利用虚拟实验自主开展隔振现象探索,得到定性结论;再次是“辨”,利用已学知识进行原理推导,得到隔振原理,并证明探索得到的定性结论,再利用雨课堂练习,巩固知识;最后是“行”,讲述隔振的工程应用,使学生学以致用,并布置综合性作业,锻炼学生的创新能力。另外,木构古建筑抗震体现了文化自信,虚拟实验培养了学生的科学探索精神,原理推导融入了事物具有两面性的哲学道理,而航空航天的工程应用融入了大国工匠精神、航空报国情怀。

在课程的考评与反馈方面,学生最终的成绩包含平时成绩和期末成绩,在平时考核中,除了课堂练习、课后作业,还包含了占比50%的综合性作业,以培养学生的综合能力,例如,汽车怠速抖动的力学原因、飞行器简化建模、飞机滑跑响应分析和发动机管路减振。以“发动机管路减振”综合性作业的考核指标为例,通过对吸振原理的理解、吸振器的创新设计、吸振器的安装及论述的逻辑性和全面性的考核,涵盖了对知识目标、能力目标及价值塑造的考核。

通过智慧化互动虚拟实验的使用,并结合“问-思-辨-行”教学模式,课堂氛围得到了极大的改善,显著提升了学生的学习兴趣与主观能动性,80%以上的学生认为智慧化互动虚拟实验对自身帮助很大且希望在其他课程也引入智慧化互动虚拟实验,较改革之前,学生对课程的满意度从50%左右提升到了近90%、各项考核成绩均稳步提升,尤其是在加大综合性作业数量及难度的情况下,综合性作业平均成绩从70分左右提升到了90分左右。

三 结束语

本研究针对振动理论课程课堂教学存在的“课堂缺乏对振动现象的全面展示、学生难以开展振动现象的自主探索、没能发挥理论-实践的相互促进作用、欠缺振动前沿问题的探索与创新”等问题,结合国家教育信息化发展规划,并充分考虑新工科对创新型人才培养的需求,利用网页程序及微信小程序开发了智慧化互动虚拟实验平台。进一步参照《礼记·中庸》中“审问之,慎思之,明辨之,笃行之”的学习理念,结合智慧化互动虚拟实验平台,将振动理论讲解与工程实践充分融合,构建了“问-思-辨-行”教学模式,在课堂教学中充分发挥学生的主体作用,让学生全方面、多层次深度参与课堂的每一个环节,提升了对学生“发现问题-分析问题-解决问题-实践创新”等能力的培养。针对飞行器振动理论及应用课程的教学实践结果表明,课堂氛围得到了极大的改善,显著提升了学生的学习兴趣与主观能动性,增强了学生对振动理论的理解及解决振动问题的能力,提升了学生的科学素养及家国情怀,学生各项考核成绩均稳步提升,尤其是考核学生实践创新能力的综合性作业成绩显著提高,课程也被评选为陕西省本科线下一流课程。这种部署于互联网云端的智慧化互动虚拟实验平台及提出的“问-思-辨-行”教学模式,极大满足了学生的学习需求,突出了“以学生为中心”的教学理念,也容易实现教学资源共享,对其他相关理论课程的课堂教学也具有一定的借鉴意义。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部.教育部高等教育司关于开展新工科研究与实践的通知[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/s78/A08/tongzhi/201702/t20170223_297158.html.

[2] 龙驭球,崔京浩,袁驷,等.力学筑梦中国[J].工程力学,2018,35(1):1-54.

[3] 马宏伟,张伟伟.新工科力学课程体系的几点思考[J].高等工程教育研究,2018(3):6-12.

[4] 孙侠生.飞机结构强度新技术[M].北京:航空工业出版社,2017.

[5] 施荣明.现代战斗机结构动强度设计技术指南[M].北京:航空工业出版社,2012.

[6] 中华人民共和国教育部.国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A01/s70 48/201007/t20100729_171904.html.

[7] 中华人民共和国教育部.教育部关于印发《教育信息化十年发展规划(2011—2020年)》的通知[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/ srcsite/A16/s3342/201203/t20120313_133322.html.

[8] 中华人民共和国教育部.教育部关于印发《教育信息化2.0行动计划》的通知[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/201804/t20180425_334188.html.

[9] 胡小勇,朱龙,冯智慧,等.信息化教学模式与方法创新:趋势与方向[J].电化教育研究,2016(6):12-18.

[10] 朱敏,张际平.虚拟实验室及其教学应用[J].实验室研究与探索,2006,25(5):626-628.

[11] 马少鹏,水小平,马沁巍,等.力学虚拟实验系统及其在实验力学教学中的作用[J].力学与实践,2012,34(3):65-67.

[12] 纪金豹.促进国内结构实验技术发展的若干思考[J].实验室技术与管理,2019,36(4):270-273.

[13] 邵冰莓,刘展.“新冠肺炎”疫情环境下实验教学形式多样化的运用[J].力学与实践,2020,42(1):80-84.

[14] 张文德,刘习军.虚拟仪器在振动分析教学实验中的应用[J].力学与实践,2004,26(1):59-60.

[15] 顾永强,张洋洋,杨霖.MATLAB环境下振动力学虚拟教学实验软件的开发[J].科技信息,2007(32):59-60.

[16] 任伟杰,付艳丽.振动力学实验系统的虚拟仿真[J].计算机应用,2013,33(S1):312-314.

[17] 王会杰.机械振动测试教学实验系统研发[D].重庆:重庆大学,2018.

[18] 刘习军,张素侠,崔福将,等.虚拟仿真实验在教学中的应用[J].高教学刊,2019(26):115-117.

[19] 王乐,王慧,谷迎松.面向振动理论类课程课堂教学的互动虚拟实验平台[J].西南交通大学学报(社会科学版),2023,24(S1):241-247.

基金项目:中国交通教育研究会交通教育科学研究课题“新工科背景下‘双驱动、三融合’教学模式研究与实践”(JT2022YB363);陕西省高等教育学会高等教育科学研究项目“‘互联网+互动虚拟实验’在振动理论类课程线上线下混合式教学”(XGH21043);西北工业大学教育教学改革研究项目“‘互联网+互动虚拟实验’在力学理论类课程教学中的探索与实践”(2023JGZ01);西北工业大学教育教学改革研究项目“国防特色领域结构动力学教材体系建设的研究与实践”(2024JGWZ01)

第一作者简介:王乐(1984-),男,汉族,陕西西安人,博士,副教授,硕士研究生导师。研究方向为飞行器结构动力学。