数字人才培育背景下水力学智慧课堂教学研究

摘 要:为落实国家新工科高等教育改革要求,顺应加快数字人才培育支撑数字经济发展行动的国家战略需求,改善水利工程专业基础课程理论内容抽象和教学形式相对单一的现状,该研究提出利用美国工程技术教育认证标准(ABET标准)指引线上线下混合式的智慧课堂教学模式,以水力学为例,对教改方案的设计、执行与效果进行介绍。基于学生参与率、互动率、完成率的客观评分发现,该教学模式可显著提高学生对于专业内容的学习效果,连续两年课程期末成绩平均分相对提高14%、20%,优秀率较往年增长63%、92%。该模式可为更多相关工程专业课程的智慧课堂教学提供借鉴。

关键词:新工科;数字经济;美国工程技术委员会认证标准;智慧课堂;水力学

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)23-0013-06

Abstract: In order to implement the requirements of the national New Engineering higher education reform, comply with the national strategic needs for accelerating the cultivation of digital talents to support the development of the digital economy, and improve the current situation where the theoretical content of basic courses in hydraulic engineering is abstract and the teaching methods are relatively simple, this study proposes the use of the American Board for Engineering and Technology(ABET) standards to guide an online-offline hybrid smart classroom teaching model. Using Hydraulics as an example, the design, implementation, and effects of the teaching reform plan are introduced. Based on objective scores of student participation rate, interaction rate, and completion rate, it was found that this teaching model significantly improved students' learning outcomes for professional content. The average final course scores over two consecutive years consistently increased by 14% and 20% respectively, and the excellence rate increased by 63% and 92% compared to previous years. This model can provide a reference for smart classroom teaching in more related engineering courses.

Keywords: New Engineering; digital economy; ABET standards; smart classroom; Hydraulics

随着全球化和科技革命的深入,人类社会正迎来数智化时代的新篇章。这一时代背景下,工程技术人才的培养面临着前所未有的挑战与机遇。中国自2016年加入《华盛顿协议》以来,工程教育的国际化进程加速,同时数字技术的迅猛发展也要求高校工程教育必须紧跟时代步伐,不断创新。特别是在《加快数字人才培育支撑数字经济发展行动方案(2024—2026年)》的指引下,数字人才的培养成为国家发展的重要战略。智慧课堂的兴起,为高校工程教育提供了新思路和新途径。本文以此为背景,剖析新工科教育教学改革的时代要求和面临的挑战,借鉴美国工程技术教育认证标准(ABET标准)的相关要求和准则,通过线上线下混合式教学呈现的智慧课堂,以水力学本科教学为例,探索在数智化时代下的教学改革路径,旨在为我国新工科人才培养提供借鉴和参考。

一 我国高校工科教育教学现状

(一) 时代变革和国家政策需求推动新工科高等教育改革

习近平总书记2021年4月在清华大学考察时强调指出要“推进新工科、新医科、新农科、新文科建设”。这一重要讲话指明,推进“四新”建设,需要在构建一流大学体系的前提下,充分利用好学科交叉融合的“催化剂”,对现有学科专业体系调整升级,瞄准科技前沿和关键领域,实现加快培养紧缺人才。习近平总书记的讲话体现了新时代对新工科人才培养提出了更高的要求:“四新”不仅要从数字上增加高校毕业生的数量,更要实现人才培养模式的转变,从质量上培养真正占领国际科技产业前沿的高端人才。作为“四新”之首的新工科人才培养方案[1],首当其冲成为引领中国高等教育改革创新的重要示范基地。新工科的建设,与学科专业优化、创新能力提高、产学研用融合和时代新人培养有着紧密的联系;高校培养造就一大批多样化、创新型卓越工程科技人才,为我国产业发展和国际竞争提供智力和人才支撑,既是当务之急,也是长远之策[2]。

(二) 高校智慧课堂建构符合国家发展战略需求

随着全球化进程的加速与科技革命的深入,人类社会正在步入数智化时代,产业结构的快速调整和经济模式的转型升级,对工程技术人才提出了更高、更复杂的要求。2016年,中国正式签约加入《华盛顿协议》,成为我国工程教育走向国际化的重要里程碑,也标志着高校工程教育必须在全球视野下进行自我革新,以培养能够适应国际发展需求的工程技术精英。与此同时,数字技术已成为引领社会全面变革的核心力量。2024年4月,人力资源社会保障部、中共中央组织部、中央网信办、国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、财政部、国家数据局九部门发布了《加快数字人才培育支撑数字经济发展行动方案(2024—2026年)》。该行动方案要求紧贴数字产业化和产业数字化发展需求,各部门在三年内开展专项行动,增加数字人才有效供给,形成数字人才集聚效应。这项多部门联合行动的举措,与党的二十大报告中提出的“推进教育数字化,建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国”的战略部署相契合。教育数字化转型在全球范围内已形成共识,联合国教育变革峰会将其纳入五大行动领域之一。近年来,为顺应国家政策和时代需求,智慧教育发展快速,其中智慧课堂成为实施智慧教育的核心力量和重要落脚点,通过创新教学模式转变传统教育,实现教育教学从培养“知识人”向培养具有高阶思维能力和创新能力的“智慧人”转变[3]。

(三) 高校智慧课堂建设的客观条件已具备

得益于云计算、虚拟技术、人工智能等技术的迅猛发展,以及三年新型冠状病毒感染疫情的考验,全国高校均通过长时间的摸索,对高校日常教学实现了课堂面授到线上教学的转化。在后疫情时代,前期的基础建设投入大部分得到了有效的保留,为高校智慧课堂实现线上线下相结合的混合式教学提供了良好的基础[4]。本文中采用的雨课堂由清华大学与学堂在线于2016年共同研发并推出,将幻灯片、慕课、微信有机融合,实现了互联网—教学资源—移动终端的实时连接[5-8],实现以教师向学生为中心的转变[9-11],极大提升了教学效率和自主学习效果[12-17],可作为一款支持线上线下混合式教学的智慧课堂平台[18]。

(四) 传统的水力学教学方式亟待改革

作为“两新一重”建设中的“一重”,国家加强水利工程建设的宏观调控是对工程科技人才培养提出的新的要求。水力学是水利工程相关专业的重要专业基础课。笔者在前期的教学实践和走访调查中发现,传统教学方式存在诸多亟待改革的问题:首先,教学目标不明确。学生难以将相对抽象的理论内容与实际工程应用相联系,对水力学的实践应用及相关知识积累缺乏兴趣。这些问题没有在教学过程中得到良好的解决,导致学生学习积极性不高。其次,课堂互动性较差。由于大量枯燥的公式推导和例题计算难以调动学生的积极性,形成了“教师单调讲授,学生被动接受”的课堂氛围,没有建立以学生为中心的教学模式。再次,学生实践能力缺乏。由于理论教学与实践能力培养未能有效结合,学生解决实际工程问题和运用创新思维的能力未能够得到充分的锻炼。最后,单一的期末评价机制难以全面衡量教学成果和学习成效。传统以考试成绩为基准的考核方式,未能全面精准地检测学生的学习成果,不利于培养真正全方面发展、具有工程实践能力的工科人才。

二 智慧课堂混合式教学建构理论背景

(一) 智慧课堂建构提升教学质量

高校着力打造智慧课堂,不仅为智慧学习活动的有效实施提供了基础,更是智慧教育建设的核心内容。通过运用大数据、云计算、人工智能等现代信息技术,可以在高校课堂中创造一个智能化、高效率的课堂教学环境。教师在智慧教育理念的指导下,推动传统的“知识课堂”向以学生为中心的教学模式转变,进而形成一个旨在培养学习者高级思维和创新能力的“智慧课堂”[19]。

在高校实施智慧课堂的优势主要体现在以下几个方面:①教学资源丰富。高校智慧课堂可通过整合线上丰富的教学资源,将不同形式传递的专业知识引入课堂,扩充教学内容,激发学生学习的兴趣。②教学策略多元。智慧课堂利用大数据、云计算、虚拟技术等现代信息技术手段构建出一个智能的教学环境,通过大数据演算智能方法调整教学资源、优化教学策略。③师生互动高效。通过智慧课堂教学平台提供的各种互动手段,如在线答题、分组讨论等,教师可以实时了解学生学习动态,第一时间给予学生积极的反馈。④教学成效评估全面。通过多维度的教学评估系统,可以从日常互动、思维方法、实践能力等多方面评估学生学习成效,有助于教师及时进行教学调整[20]。

(二) 借鉴美国工程技术教育认证标准构建课程体系

美国工程技术认证委员会(ABET)是美国权威的工程教育专业认证鉴定机构,其发布的美国工程技术教育认证标准受到了美国乃至世界各国高等教育界和工程界的认可。截至2024年5月,全球40余个国家的920所高校工程相关本科专业获得了美国工程技术认证委员会认证。在美国工程技术教育认证标准的指导下,各国高校建立并完善其工程相关专业课程系统,实施课程改革,源源不断输出优质工科人才。

分析和借鉴美国工程技术教育认证标准可为提升我国工科教育的质量提供新思路和新途径,为国内工程专业的课程改革提供思想指南和行动指导。其核心理念是,课程体系围绕学生毕业需达成的学习成效为中心开展建设,以达到预先设定的目标能力为导向,重视课程体系与产业实践的结合,鼓励持续改进课程体系,实现其对达成培养目标的支撑作用。

美国工程技术教育认证标准下的本科工程专业学生毕业能力(2023—2024)中规定了以下七项要求:①具备运用工程、科学、数学原理识别、构建、解决复杂工程问题的能力;②能够运用工程设计为特定需求提出解决方案的能力,同时能兼顾公共卫生、安全、社会福利,以及全球、文化、社会、环境和经济等影响因素;③具有与大众进行有效沟通的能力;④能够在工程环境中认识到职业伦理和责任,始终考虑到工程解决方案在全球、经济、环境和社会环境中的影响,从而作出明智的判断;⑤能够在团队中有效工作,与团队成员共同发挥领导作用,创建协作和包容的环境,确立目标,策划任务,并实现目标;⑥能够开发和开展适当的实验,分析和解读数据,并利用工程判断得出结论;⑦能够通过适当的学习策略,根据需求获取和应用新知识。

美国工程技术认证委员会通过以上七项要求明确定义了工程专业本科毕业生应具备的能力。高等教育机构可以实现该七项目标能力为导向,设置和构建与之对应的课程体系,培养出满足该系列标准的工程专业高质量毕业生。

通过对上文引用的学生毕业要求分析得知,其核心教育理念包括:①培养学生自主探究、寻找工具解决问题的能力;②培养学生多维度思考解决复杂工程问题的能力;③培养学生沟通交流、团队协助、组织领导等能力和素养;④塑造学生良好的职业道德。

三 智慧课堂教学改革方案设计思路

高校智慧课堂的构建需要将数字技术和大学课堂“育人”的目标进行深度的融合。本文旨在新工科建设背景下,以吉林大学新能源与环境学院水力学课程作为教学改革的范例,将智慧课堂教学模式引入新时代新工科教育课堂,在美国工程技术教育认证学生毕业标准这一教育理念的指导下,运用数字技术对传统的大学课堂进行系统性的变革。在课堂教学设计中,既要兼顾美国工程技术教育认证标准提出的才人培养准则,又要科学地运用相关教学平台提供的技术,从而构建一套能实现教学决策的数据化和精准化、评价过程的多元化和智能化、交流互动的立体化和资源推送的个性化智能化,为学生提供更加高效的学习体验,为社会产出更加优质的人才。

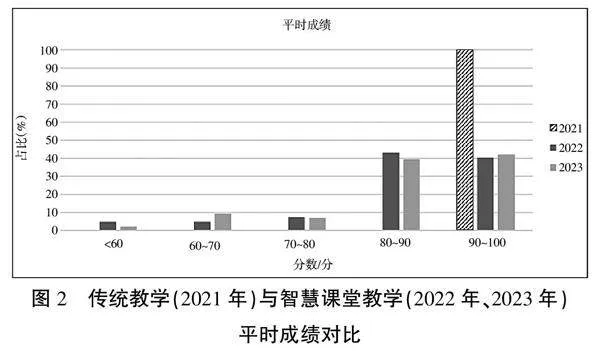

在改革后的智慧课堂教学过程中,以美国工程技术认证委员会认证的具体工程专业学生毕业能力要求作为课程建设纲领,指导教学模式的改进和教学内容的安排,将教学过程中各环节的设计对标相关标准,笔者力求做到以下几个方面:①以学生为中心,注重基础知识巩固的同时,融入实践实训,实现理论知识和产业实践深度结合;②打破传统教学、考核、评价模式,通过多元方式(如互动教学、个人作业、案例分析、团队项目和闭卷考核等)锻炼学生的综合能力;③运用智慧课堂(雨课堂)平台记录学生学习过程和教育数据(互动频次、回答问题准确率、考试合格率等),根据实际情况对学习成效及时分析,随时调整教学进程。通过一系列设计,以期在课程结束时实现学生学习能力、创新能力、竞争力的提升,达到新工科人才培养中各个环节的教学成效要求。水力学智慧课堂教学方式的具体实施过程如图1所示。

四 智慧课堂教学改革创新措施

(一) 转变教学理念,明确教学目标

水力学是水利工程专业重要的专业基础课程,其基本理论广泛应用于水利水电工程、石油化工、基础设施建设和交通运输等领域。为顺应国家对新工科水利人才培养提出的新要求,相关课程的教学理念急需更新,结合美国工程技术教育认证的学生毕业能力的标准,将“以教学为中心、以老师为中心”的传统教育思路,转变为“以学生为中心、教学相长、教学共生”的新理念。

在传统课堂引入大数据、云计算等形式,通过线上线下混合的智慧课堂教学模式,实现多种在线教学互动,拉近师生在课堂上的距离,让学生从被动接受转变为主动学习,夯实理论知识基础,培养独立思考和解决实际工程问题的能力,促进理论与实践的转化,最终成为符合国家建设需求的高端人才。

(二) 改进教学设计,教学模式多元化

传统的水力学等相关理论课程的教学模式多为课前学生预习课程内容,课中教师讲授预制课件,课后学生完成相关习题,辅以程式化的实验作业,最终通过期末的闭卷考试,套用计分公式对学生学习成果进行评估。课程设计千篇一律,学生学习热情低靡,学习成效不尽如人意。

通过引入美国工程技术教育认证的人才培养理念,结合线上教学模式,从学生视角重新构建教学内容和实施办法,利用线上多元化的教学模式,引导学生自主吸收理解课程内容,培养学生自学能力、多维度思考能力、解决复杂问题能力、沟通交流能力及领导能力。

任务驱动式教学:利用智慧课堂教学平台,课前发布前沿热点话题供学生选择,鼓励学生在课前利用互联网等工具,自主搜寻整理课题相关内容,在课堂简要汇报结果,锻炼学生独立思考、自学研究方法、探寻结果,以及在公共场合阐述个人观点的能力。

案例分析式教学:通过课堂现场在线发布案例,适度引入英文文献阅读材料,组织学生分组研讨分析、共同建立模型,最后进行集中汇报,除教师点评外,还安排学生提问评分环节。在分析解决案例问题的过程中,锻炼学生团队协作能力,解决复杂问题能力、领导能力、语言表达和有效交流的能力。

趣味互动教学:借助智慧课堂教学平台的在线抢答、匿名投票、匿名提问、发送弹幕和表情包,以及随机分组讨论等功能,在增强教学过程的趣味性和娱乐性的同时,将学生的平时成绩细化在每一次的教学互动中,既能提高学生参与度,又能巩固学生对枯燥理论知识的理解和掌握程度。将“填鸭式”“诵经式”的以教师为主的教学方式转变为以学生为主的自主参与式授课模式。

(三) 综合全面评估,革新考核评价系统

相较于传统的线下教学对学生课堂表现给出单一分数,借鉴了相关教育理念的智慧课堂教学模式可实现从多个维度评价学生的学习成果。通过智慧课堂保留的数据,可以实现课堂表现、随堂测验、案例分析、结课成果展示,以及期末线上考试等多元的测评方式进行融合,综合考察学生发现工程问题、解决问题、借助辅助工具,以及表达交流、协作沟通等方面的能力。

在混合式教学课堂里,学生的综合能力测试细化为出勤、互动、答题和讨论等多个项目,极大丰富了教师对学生课堂学习进度的评价手段,线上授课平台自动收集课堂教学数据,如学生互动情况、随堂测验成绩等,建立数据库,学生可实时查看分数以了解自身学习效果,各项评分又可用于期末准确分析教学成果,实现多维度教学质量的监测。同时,线上授课形式还提供了在线教学督导、观摩的机会,学校院系的管理层面随时进入课堂,掌握教学进度和督导教学质量和成效。

五 教学改革成效

自2022年起,笔者将以上诸多教学改革措施试行于所在高校水文与水资源工程专业水力学教学过程中。通过连续两年的教学实践,该课程教学效果提升显著。

(一) 学生参与率显著提升

相较于传统课堂的单向授课模式,在混合式智慧课堂教学过程中,学生参与率显著提高。

在2022学年,该课程上课学生共42人,线上线下混合式课堂开课11次,学生到课率为96.97%(受当地新冠感染疫情影响)。根据在线课堂后台统计数据,教师共计发布教学活动33次,习题44个。即每次135分钟的线上课堂教学过程中,平均每45分钟(1课时)就发布一次教学活动。每堂课教师发布的4个习题中,学生应答提交习题数为3.58个,学生作答率为89.86%。

在2023学年,参与课程学生数43人,开课12次,学生到课率100%,课堂发表教学活动48次,学生做答率95%。

(二) 师生互动率直线攀升

在2022年、2023年2个学年的课程教学过程中,教师通过设置多个互动环节,包括随堂投票测验、分组讨论、快速抢答等。根据在线课堂后台统计数据,师生互动人次高达1 218人次,即每堂课师生互动达110人次,人均互动频率为2.6次。在每堂课的教学过程中,教师与班级每位同学的互动达到2次有余,突破了以“听”为主的传统课堂教学模式,尽可能地调动了学生学习的积极性。

(三) 课程完成率效果显著

相较传统单一以期末考试成绩作为标准的考核方法,本课程考核方案共包含4个模块:平时成绩(占比10%),实验成绩(占比10%),在线课堂活动成绩(占比10%),期末考试成绩(占比70%)。

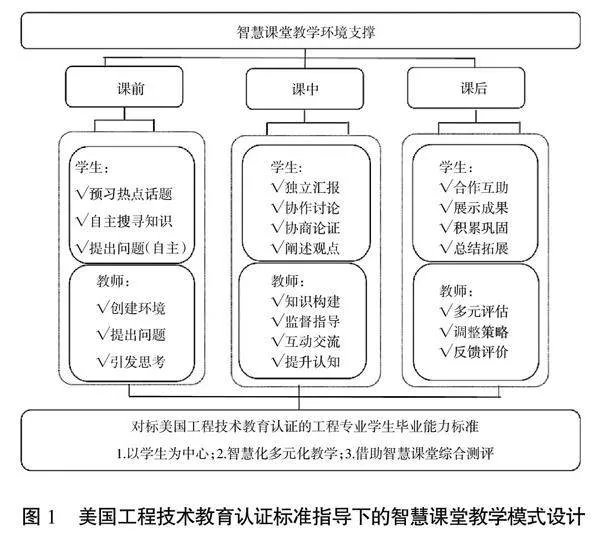

经与教学改革前该校水力学2021年教学情况进行对比,改革后的智慧课堂教学(2022年、2023年)平时成绩分布图(图2)更为客观合理,能够更为科学地反映学生学习课程的实际情况,有助于教师因材施教,合理设计教学内容,安排教学进度。由于线上教学的课堂作业转变为在线批改留存,且在线学习平台具备教学过程回放功能,学生对上课未深入理解的内容,可以在课后通过反复观看课件内容,加深对课程内容的理解。

相较于传统平时成绩评价方式,新增的课堂活动成绩主要考核学生在课堂活动现场对新教授课程内容的理解程度,有助于教师实时了解教学成效,调整授课方式或内容侧重点等。本课程统计数据表明各项在线课堂活动中学生得分率达90.91%,说明学生随堂能理解九成以上授课内容。

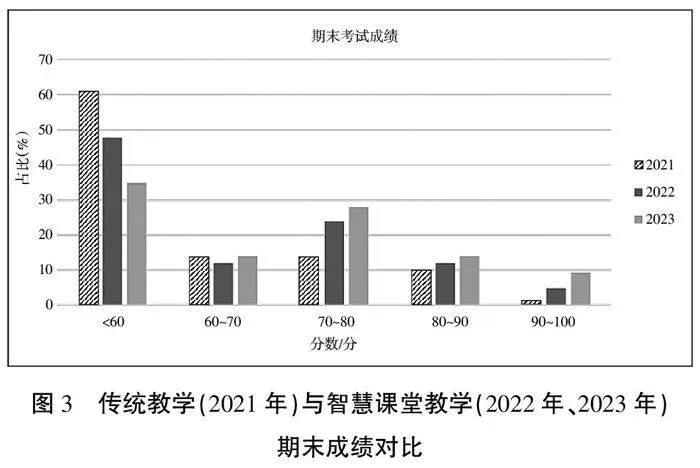

相较于2021年期末考试成绩,教改方案实施后,2022年、2023年期末考试成绩80分以上较2021年增长48%、49%,优秀率(85分以上)增长63%、92%,体现出学生对于课程内容理解程度的显著提升(图3)。值得注意的是,2022年由于新冠感染疫情影响,期末考试采用了雨课堂线上考试和腾讯会议双机位实时监控的形式,学生在首次面对线上监考的陌生考场环境和考试内容难度不减,且包括大量计算的情况下,依然表现出了对于教学内容的良好掌握,学生的期末成绩平均分整体相对提高14%。

六 结束语

本文根据新时代新工科建设发展背景下的人才培养要求,同时为响应国家关于加快数字人才培育支撑数字经济发展的战略需求,参考美国工程技术教育认证的工程专业学生毕业能力标准,并将其作为教学改革的纲领和指导思想,引进智慧课堂等教学平台的多样、先进的教学手段,对水利工程专业的水力学课程进行了重新建构,通过教学实践证明教学效果良好。通过以学生为中心开展教学任务、更新教学模式、创新教学手段和优化考核评价体系等教学改革,弥补了传统水力学线下课堂教学模式内容抽象、形式单一的不足之处,有助于学生夯实知识基础、提高综合素质、增强解决复杂实际问题的能力,切实提升高校培养创新型、复合型、应用型新工科人才成效。

参考文献:

[1] 李雪琪,黄菊,丁平,等.基于雨课堂平台线上线下相结合的“工程力学”教学模式探索[J].大学,2023(20):95-98.

[2] 徐昕,杨蕾,陈东,等.新工科背景下信号与系统课程思政教学探索与实践[J].高教学刊,2023,9(16):188-191,196.

[3] 吴鹏飞,孟凡.深度学习导向的智慧混合课堂研究与实践[J].黑龙江教育(高教研究与评估),2024(4):85-88.

[4] 刘春城,赵月,刘杨,等.疫情期间雨课堂在工程训练教学中的应用[J].实验室研究与探索,2021,40(9):228-231.

[5] 姚宝林.基于“雨课堂”教学平台的灌溉排水工程学教学实践[J].西部素质教育,2019,5(19):137-138.

[6] 赵璐,郝琨,袁立明.数据结构的雨课堂智慧教学模式实践[J].电脑知识与技术,2022,18(18):106-107,119.

[7] 郑泽伟,左宗玉,诸兵.基于“雨课堂”的理论力学混合式教学实践[J].高教学刊,2022,8(9):94-98.

[8] 韩莹,何俊瑜.以培养解决复杂工程问题创新能力为导向的课程教学方法改革研究——基于雨课堂的环境影响评价讨论式课程教学的启示[J].创新创业理论研究与实践,2023,6(6):52-54.

[9] 刘莫尘,闫银发,刘兴华,等.基于雨课堂的多维度精准化教学模式[J].农业工程,2022,12(3):129-133.

[10] 张佳薇,李丹丹,张国成,等.基于SPOC和雨课堂混合式教学研究与探索[J].黑龙江科学,2022,13(17):162-164.

[11] 贾永芹,卢俊平,王丽萍.基于雨课堂的混合教学模式及其成效检验研究——以大气污染控制工程课程为例[J].内蒙古农业大学学报(社会科学版),2023,25(1):25-29.

[12] 王珣.“雨课堂”在《养殖水环境化学》的教学应用[J].新教育时代电子杂志(学生版),2022(23):107-109.

[13] 朱勇超,屈小川,陶庭叶,等.联合雨课堂与虚拟仿真技术的测量学教学改革[J].地理空间信息,2023,21(6):116-119,127.

[14] 李菁熠.基于雨课堂的混合式教学在应用化学教学中的应用研究[J].化工设计通讯,2023,49(7):112-114.

[15] 李金玲,赵致,王华磊,等.基于雨课堂的田间试验设计与统计教学改革与实践[J].特产研究,2023,45(4):184-187.

[16] 杨剑利,兰春燕,孙霞,等.基于“超星学习通+雨课堂”的混合教学模式探索与实践[J].新教育时代电子杂志(教师版),2023(4):171-174.

[17] 王营超,高钾,刘亚锁,等.基于雨课堂混合式教学模式的实践与探索——以“供热工程”课程为例[J].科技风,2023(22):146-148.

[18] 来佑彬.基于雨课堂的“工程热力学”课程线上线下混合式教学探索与实践[J].科教导刊,2023(12):146-148.

[19] 石玲,李巍.数字赋能智慧课堂教学模式构建研究[J].泰州职业技术学院学报,2023,23(5):14-17.

[20] 李洪修,刘笑.数字化背景下高校智慧课堂建构的技术之维[J].高校教育管理,2023,17(5):81-89,124.

基金项目:吉林省教育厅科学技术研究项目“基于高精度动态下渗过程的寒区城市雨雪洪涝产流机理与调控研究”(JJKH20231179KJ);吉林大学研究生教育教学改革研究项目“智慧水利建设与核心技术国产化时期的水利教学体系更新与资源共享研究”(2022JGY009);吉林大学虚拟仿真创新示范实验教学课程项目“水面曲线虚拟仿真实验”(无编号)

第一作者简介:冯右骖(1986-),男,汉族,北京人,博士,副教授,系副主任,硕士研究生导师。研究方向为水文水动力模拟。

*通信作者:黄肖庆(1985-),女,汉族,湖南常德人,硕士,助教。研究方向为高等教学改革与管理。