新工科背景下重点院校与普通院校风景园林教育人才培养方案对比分析

摘 要:在新工科背景下,风景园林专业人才培养方案的制定内容包括专业介绍、培养目标、毕业要求对培养目标的支撑、主干学科和专业核心课等。人才培养方案是高校本科教育的基础纲领性文件,也是本科教学阶段组织教学大纲、安排教学任务的根本性文件,因此人才培养方案的对标,是调整培养方案的关键环节。在苏州科技大学风景园林专业培养方案调整的背景下,对标南京林业大学风景园林人才培养方案,以此推动风景园林人才培养的改革与创新。

关键词:新工科;风景园林;培养方案;创新;对比分析

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)23-0001-07

Abstract: In the context of the new engineering discipline, the formulation of the training plan for landscape architecture professionals includes professional introduction, training objectives, support of graduation requirements for training objectives, backbone disciplines, core courses of the major, etc. The talent training program is the basic programmatic document of undergraduate education in colleges and universities, as well as the fundamental document for organizing the syllabus and arranging teaching tasks in the undergraduate teaching stage. Therefore, the benchmarking of talent training program is the key link to adjust the training program. Under the background of the adjustment of the training program of Suzhou University of Science and Technology, this part aims at the landscape talent training program of Nanjing Forestry University to promote the reform and innovation of landscape talent training.

Keywords: new engineering; landscape architecture; training program; innovate; comparative analysis

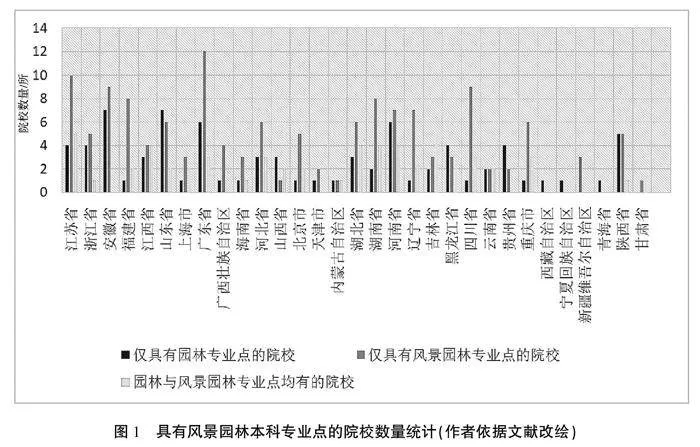

风景园林学横跨工、农、理、文和管理,是一门融合科学和艺术、逻辑思维和形象思维的特征、应用自然科学和社会科学的专业[1],是保护和弘扬中华优秀风景园林文化,实施生态文明、美丽中国、文化自信的核心学科之一,在我国本科院校分布较为广泛[2](图1)。新工科背景则是风景园林专业应对新经济[3],在学科导向上坚持产业需求[4],在专业分割上坚持跨界交叉交融,在适应服务上坚持支撑引领[5],工程教育回v1X2I8UQ0QuioQmAGRp82g==归工程本质的新工科要求[6]。

在上述背景下,本文依据苏州科技大学培养方案调整的基础之上,选定南京林业大学作为重点对标院校,以此来推动风景园林人才培养方案的调整,进而促进风景园林人才培养的改革与创新。

一 专业介绍

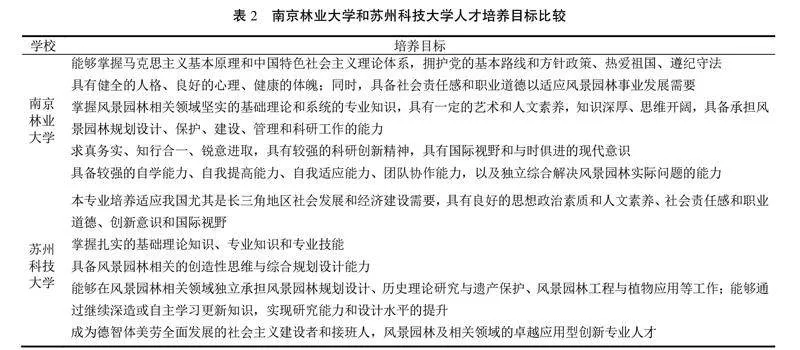

专业介绍方面,两所学校都对标国家新工科的人才培养内涵。南京林业大学所秉承的是“国际视野、本土行动、现代思维“的本科人才培养理念,借助于农林院校林学、生态方面的传统优势,整体培养人才是以工为主,兼具农理背景的创新复合型工科人才,包含园林专业(农学,四年制)、风景园林专业(工学,四年制)、城乡规划(工学,五年制)等三个本科专业。苏州科技大学强调的是专业建设底蕴,关注江苏省高等学校“十二五”重点专业内容,并在此内容之上定义专业定位以及优势,更多的突出专业特色(见表1)。

二 培养方案对比

(一) 培养目标

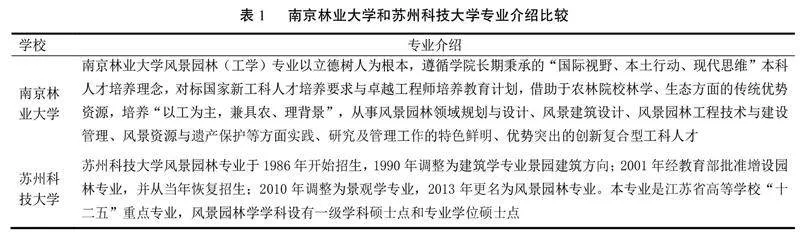

在苏州科技大学和南京林业大学风景园林人才培养目标(表2)的对比上,总体来说两所高校培养方案都符合培养目标的要求。南京林业大学风景园林学在全国第四轮学科评估中排名第五,获评A-,其培养目标是面向风景园林领域发展需求,培养以风景园林规划设计理论与技术为核心的知识结构,培养目标分为5项,其中要求具有国际视野和与时俱进的现代意识,这点与南京林业大学第四轮学科评估排名靠前直接相关,南京林业大学的培养目标整体更接近国际水准。苏州科技大学的培养目标则是基于所在的长三角地域,定位于“适应我国尤其是长三角地区的社会发展和经济建设需要”,培养目标在科研创新与国际视野方面还需要进一步深入。

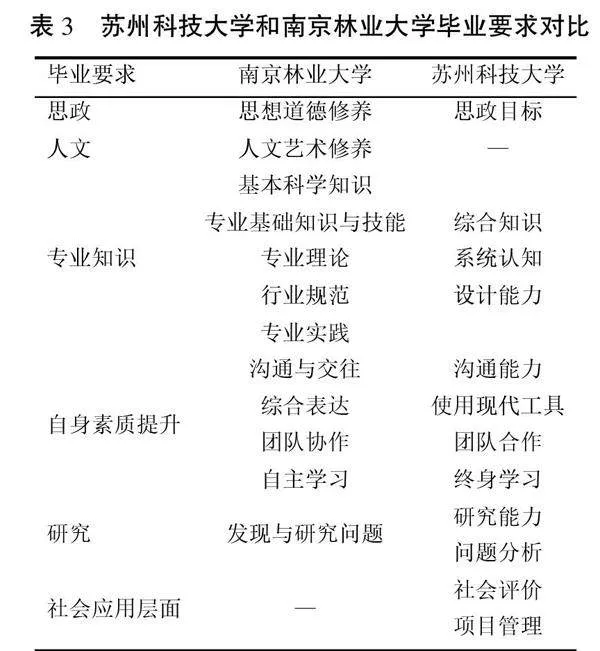

(二) 毕业要求比较

毕业要求主要是指学生毕业所具备的知识、能力、素质。苏州科技大学园林培养方案的毕业要求,主要是从思政目标、综合知识、问题分析和设计能力等方面列出。南京林业大学培养方案则是注重思想道德修养、人文艺术修养等方面。从两者的比较中可以看出,南京林业大学的毕业要求更侧重于关注思想道德和人文艺术修养,排在前面两位,同时对社会评价和相关管理较不关注。苏州科技大学则更多关注设计能力、研究能力和社会评价。在专业知识方面,南京林业大学分为基本科学知识、专业基础知识与技能、专业理论、行业规范和专业实践等几个层面,苏州科技大学则更多关注综合知识、系统认知、设计能力。在后续的培养方案调整中,苏州科技大学应更多需要补充关注学生人文艺术修养、专业理论与行业规范方面的内容(见表3)。

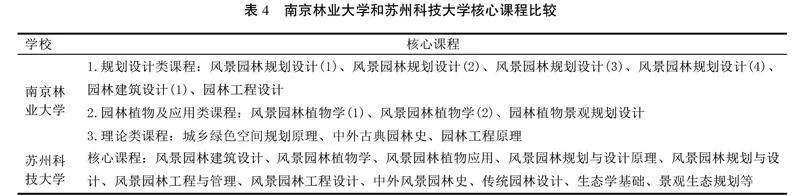

(三) 主干学科与核心课程(专业核心课)

主干学科,两所学校都是风景园林学。专业核心课程两者稍有差异,南京林业大学的专业核心课程分为规划设计类、园林植物应用类、理论类,苏州科技大学则是交叉设置。从表4中可以看出,两所学校共同均有的专业核心课程为风景园林规划设计/风景园林规划与设计、风景园林植物学、风景园林建筑设计/园林建筑设计、中外风景园林史/中外古典园林史、风景园林工程与管理/园林工程原理、风景园林工程设计/园林工程设计。可以看出,南京林业大学重视基础专业园林课程的同时,还针对时下比较前沿的国土空间尺度开设了如城乡绿色空间规划原理等课程,接近城市宏观尺度;而苏州科技大学特色的课程有传统园林设计、景观生态规划、生态学基础等,结合风景园林规划与设计原理的理论课,更接近中小景观研究尺度。两所院校都缺失人文方面的培养主干课程,没有逃脱出重自然、轻人文的传统课程教学模式。例如景观美学等审美培养的课程,其实是风景园林专业学生亟需补充的,后续苏州科技大学核心课程的调整可从宏观层面的课程来对培养方案进行完善,并对课程类型进行细分,同时补充美学方面的培养类课程。

(四) 课程体系对比

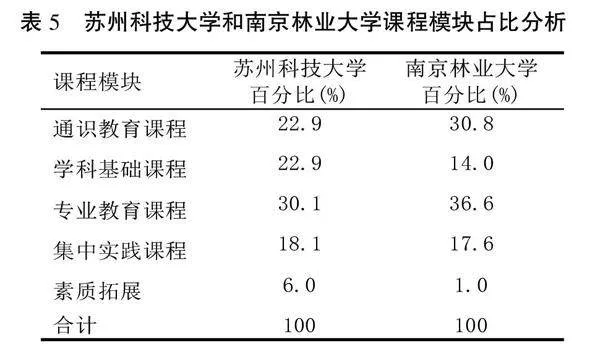

教育部在2019年提出了《关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》,其中强调全面提高课程建设质量。立足经济社会发展需求和人才培养目标,优化公共课、专业基础课和专业课比例结构,加强课程体系整体设计,提高课程建设规划性、系统性,避免随意化和碎片化。针对这一要求,风景园林学科所在的高校,因所处地域的特征和环境影响,都充分利用当地资源禀赋,形成自己高校的独特学科研究领域。从表5中可以看出,两所学校在设置课程体系的时候,结合自己院校的具体情况采用了不同的分类方式。

两所院校,结合自己的实际情况,对课程进行了不同的分类,如苏州科技大学将课程体系分为通识教育课程、学科基础课程、专业教育课程、集中实践课程和素质拓展课程,所占百分比分别为22.9%、22.9%、30.1%、18.1%和6.0%。南京林业大学的通识教育、专业教育、素质拓展教育课程分别占总课时比30.8%、36.6%、1.0%,其中专业课程包含专业课程和实践课程,分别占总课时比34.2%、17.6%。相比较之下,素质拓展类课程,南京林业大学与苏州科技大学比例相差较大,推测与学校的定位有关;集中实践课程两者基本持平;通识教育所占课程比例,南京林业大学更高一些。

从两所学校设置的课程和学分来看,苏州科技大学的实践课程学时和素质拓展学时相对高一些,同时降低了通识教育课程的比例,设置了较多的学科基础课程,便于后期学生对专业学习的选择;南京林业大学则是增加了专业教育课程的比例,同时设置了较多的通识教育课程,实践课程和素质拓展教育稍微有一些弱化。

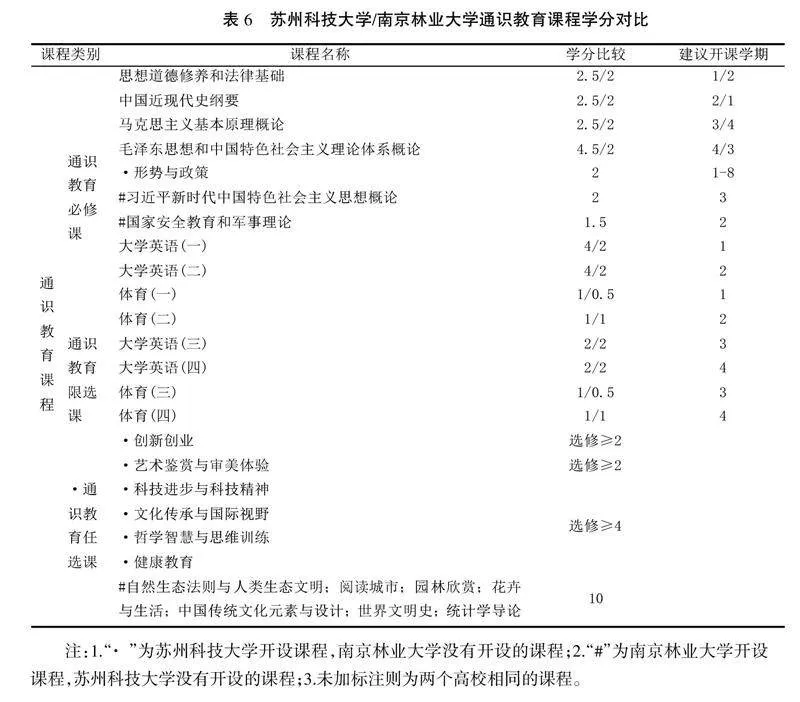

例如通识教育课程中,苏州科技大学包括了通识教育必修课、通识教育限选课、通识教育任选课和素质拓展(必修课、选修课)等类型;南京林业大学则是列为通识教育专项课程必修课、通识教育专项课程选修课,通识教育专项课程必修课包括了一部分素质拓展的内容,例如国家安全教育和军事理论、就业指导与创业教育等课程。

(五) 课程设置与学分要求对比

由于课程方面两所院校设置差异较大,在此以苏州科技大学培养方案的课程设置为模板进行对比。

关于通识课程,两所高校的差异主要体现在几个方面:①苏州科技大学课程设置中有具体的考核方式,南京林业大学则没有这一项标注;②苏州科技大学课程设置对个别科目有特定要求,南京林业大学没有这一项指标;③南京林业大学教学计划有线上教学(可选)方式,以应对疫情等突发状况,苏州科技大学没有标注;④南京林业大学教学计划落实到课程承担的学院单位,苏州科技大学没有标注(表6)。

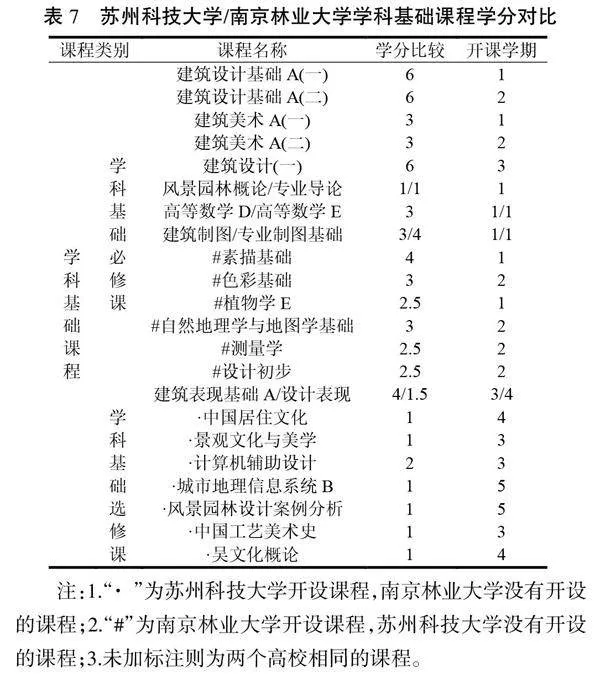

从专业学科基础课程上来看,可以发现几点区别:首先,南京林业大学风景园林介入低年级较早,从一年级开始就设置了植物学课程,这点很有利于帮助学生早点接受园林专业教育,为后续的设计课也会打下良好的基础,这点是苏州科技大学需要完善和推进的。其次,专业学科基础课程,南京林业大学包括了色彩基础、自然地理学与地图学基础、素描基础,苏州科技大学则是在建筑设计基础、建筑表现基础、建筑美术等课程中培养学生对空间、色彩、构图等的认知,整体课程还是在建筑学科大平台上,没有详细拆分。比较需要注意的是建筑表现基础A这门课,与南京林业大学对应的设计表现课程是含在专业核心与特色课程上的,并且是在第四学期才开设。在这点上,两所高校各有异同,这门课的排课时间放在第四学期,进入较晚,而且现在学生电脑制图基本上从大二就开始了,所以设计表现放在第四学期稍微晚了一些,这门课苏州科技大学时间上安排较为合理。再次,南京林业大学补充了测量学课程,在低年级着力培养学生对于空间尺度的认知。最后,苏州科技大学在这部分课程中丰富了较多的选修课,包括其他相近专业的课程,如中国居住文化、景观文化与美学等课程,有利于在这阶段培养学生对于专业的进一步认知(表7)。

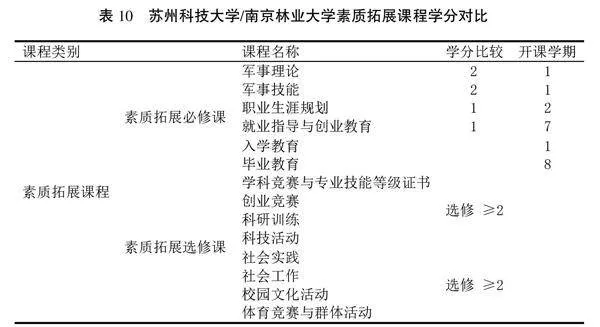

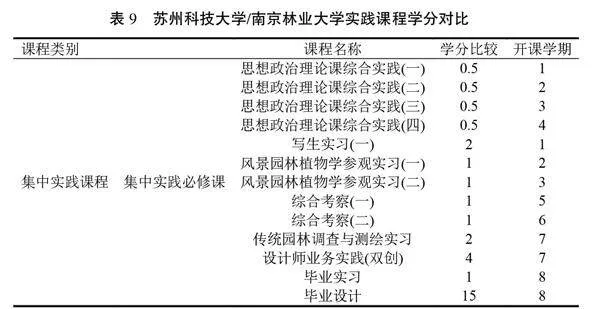

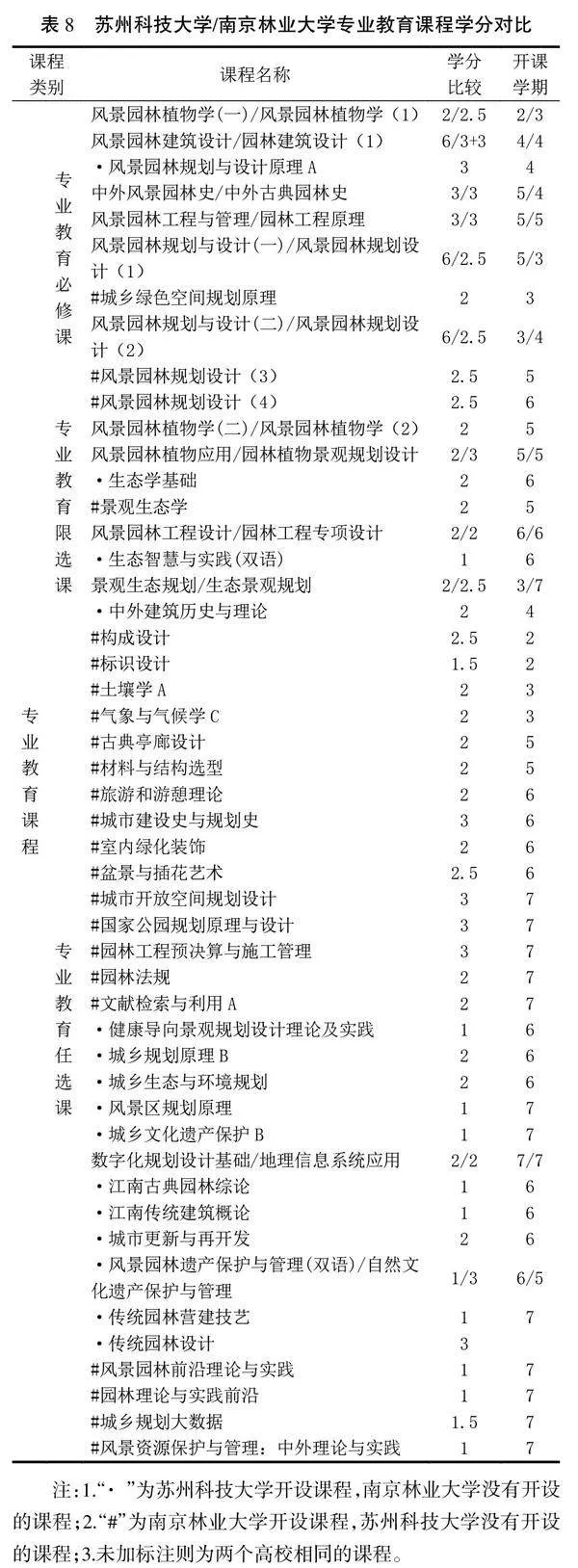

在专业教育课程上,两个学校区别较大。包括以下几点区别:风景园林规划与设计课程,苏州科技大学是在本科三年级的5、6学期开始的,本科二年级的3、4学期开展的是园林建筑设计课程。而南京林业大学是在本科二年级的3、4学期开始的,园林学科在设计上介入较早,更有利于学生接受园林设计。苏州科技大学中外风景园林史所对应的南京林业大学的中外古典园林史课程,分别是在第五学期和第四学期开设,这门课程作为园林的基础课,放早一些更为合适。苏州科技大学的风景园林建筑设计,贯穿于二年级全程,而南京林业大学的园林建筑设计(1)课程,放在了第五学期,同时是作为选修课而言的,这点区别上较大(表8)。宏观尺度课程上,南京林业大学的选修课程补充了城市建设史与规划史、城市开放空间规划设计、国家公园规划原理与设计课程,苏州科技大学则是增加了城乡规划原理、城乡生态与环境规划、风景区规划原理和城市更新与再开发等课程,对培养学生的宏观思维有较大帮助,在小尺度上,南京林业大学增加了室内绿化装饰、盆景与插花艺术等课程,对培养学生室内小尺度的思维训练较有益处;苏州科技大学的专业教育任选课,更多集中于江南古典园林综论、江南传统建筑概论、传统园林营建技艺与传统园林设计等课程,强调了学科的地域性特征,南京林业大学的课程则更加宽泛,推测应该与高校学科的定位不同有关。园林工程预决算与施工管理、园林法规、地理信息系统应用,南京林业大学放在了第七学期,对即将走入工作岗位的学生而言非常有帮助,同时南京林业大学也增加了文献检索与利用A的课程,对深造的学生也是帮助颇大,这几门课也是苏州科技大学在后续培养方案修订的时候可以考虑的。苏州科技大学的专业课程性质设置分为必修、限选、任选三种类型,南京林业大学的课程性质设置为必修、选修两种类型,相比较而言,苏州科技大学的选课自由度更高一些(表9、表10)。

三 对比分析结果

(一) 人才培养目标

培养目标的设定,一方面要贴近高校的实际地域禀赋,另一方面是要对社会人才需求作出精准的判定,按照以往教学的旧模式培养出来的人才已经无法适应社会的快速发展。苏州科技大学风景园林的人才培养目标,在下一轮的调整中,应积极对标南京林业大学,提高国际视野和国内站位,培养目标在科研创新与国际视野方面还需要进一步深入。另外,需要结合自己所处地域的资源禀赋,针对市场调研预测的毕业需求和用人单位反馈信息,对人才培养目标和规格进行调整,补充更突出的专业定位以及优势等内容,更多地强调专业特色。

(二) 课程设置

课程上,苏州科技大学风景园林培养方案按照“通识教育课程-学科基础课程-专业教育课程-集中实践课程-素质拓展”五个平台,设计“外-内”式课程结构体系。南京林业大学风景园林采用“通识教育课程-专业学科基础课程-专业核心与特色课程-拓展教育课程-集中实践-自主性学习教学”六个模块,两个高校课程设置各有特色,但是反映在课程上的丰富程度,南京林业大学要更胜一筹,选修课的设置包含内容更加适用于风景园林专业的学生。从两个院校看,在人才培养方案当中,都比较重视实践教学,但是与国外相比还有一定的差距,例如英国教育实习总时长为不少于20周,法国则要求在两年中完成占比达25.7%的实践课程。对于风景园林这种实践为主的专业,对实践创新能力是需要在本科阶段培养的,后续可以着重从这方面进行调整。

(三) 人才培养模式

苏州科技大学早期是在建筑平台进行人才培养,实行分段式教学,即在第5学期进入以专业素质提升为主的培养阶段,在此阶段开展专业分流,操作性较强但实际效果不佳,导致学生接受园林知识略有吃力。相对南京林业大学来说,苏州科技大学培养模式比较传统,没有脱离早年培养的框架,缺少一定的创造性和活力,导致风景园林缺少一定的审美培养、跨学科知识体系的交汇,需从宏观层面与科研前沿内容接轨。但是苏州科技大学风景园林系扎根苏州本地,立足于服务长三角地域,课程设置总体贴近学生就业需求。

四 后续发展建议

(一) 创新人才培养模式

高校风景园林培养目前对新时代人才要求匹配度偏低,削弱了园林人才在行业内的竞争优势,所以在后续的发展中,高校应该对人才培养模式进行创新,实行2+2的培养模式,前两年着重进行基础教育,后两年实行研究型学习阶段,参与到导师们的研究中去,注重培养新时代对学生所要求的创新能力和科研能力。

(二) 完善人才培养目标

随着社会的发展,受社会需求的影响,要求园林毕业生要在高校具备坚实的专业基础,同时还需要培养学生的综合素质和适应能力来应对社会的变化。所以在人才培养目标的设定上,需积极调整应对社会需求,突出高校更多的专业定位和优势。

(三) 完善课程体系

技术的发展导致学科出现了高度综合的趋势,与之相对应的是,学科的独立性正在被交叉融合的学科群所代替。在课程体系的完善上,除了需要调整课时所在学期的时序,还要加强其他学科的课程群的融入,形成完善的课程体系。

(四) 重视学生工程实践能力

首先,需要在培养方案中增加工程实践课程的比例,打破传统教学模式,提高学生自主解决工程问题的能力;其次,完善多种教学方法,增加实践类课程的研究性教学方法,充分利用多种教学手段,如大数据、VR等技术的运用等;最后,增加学生个性化培养的应对措施,针对学生实践能力的高低,在课程设置中可增加不同难度的选修课来培养工程实践能力。

参考文献:

[1] 刘滨谊.风景园林科学研究与实践的三种思维[J].南方建筑,2016(4):60-63.

[2] 林广思,罗越.中国风景园林学科和专业设置现状与分析[J].风景园林,2021,28(10):72-83.

[3] 李瑞冬,刘滨谊,韩锋,等.面向新工科的同济大学风景园林本科专业教学体系[J].园林,2022,39(9):26-34.

[4] 陈奕如.新工科建设中产教融合协同育人机制研究[M].天津:天津大学,2019:1-2.

[5] 成洪波.地方理工类高校新工科建设:价值审视与实施路径[J].高等工程教育研究,2019(4):26-32.

[6] 熊星,魏家星,张清海,等.新工科背景下的风景园林工程类课程协同教学研究——以南京农业大学风景园林专业工程类相关课题为例[J].现代园艺,2022(7):158-160.

基金项目:国家自然科学基金青年项目“空间人文视域下大运河(苏南段)文化遗产的公众感知多维测度研究”(52308029);2021年度中国建设教育协会教育教学科研立项课题“建筑类研究生‘遗产保护’创新复合型人才培养模式研究”(2021148);中国建设教育协会教育教学科研课题“风景园林专业创新创业教育改革研究与实践——基于‘专创融合’理念”(2021157);“十四五”江苏省重点学科建设项目“风景园林学”(无编号)

第一作者简介:司道光(1988-),男,汉族,山东泰安人,博士,讲师。研究方向为线性遗产保护、近代建筑技术、工业遗产保护。

*通信作者:高飞(1986-),女,汉族,黑龙江大庆人,博士,副教授,硕士研究生导师。研究方向为风景园林遗产保护、近代工业遗产保护。