奋楫笃行终不悔 经纬纵横谱新篇

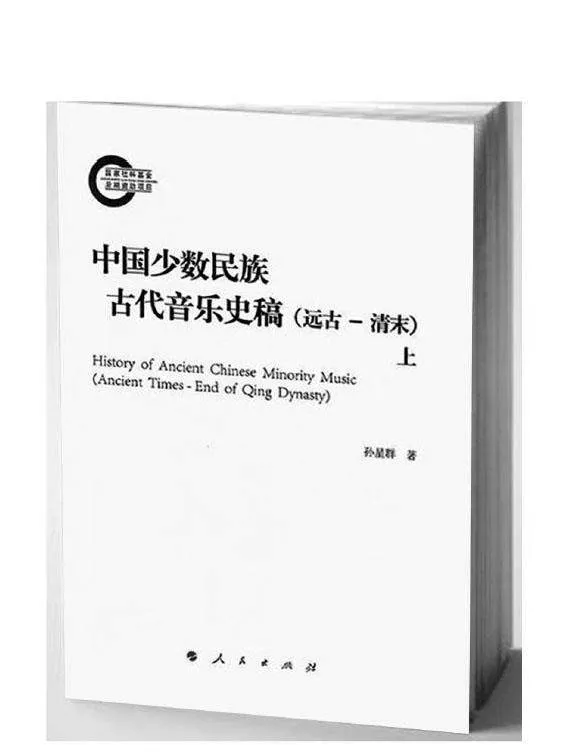

孙星群著《中国少数民族古代

音乐史稿(远古- 清末)》

人民出版社出版

新中国成立以来,经过众多学者孜孜不怠、前赴后继的追求, 学界在中国古代音乐史的研究方面取得了穰穰满家的成果。这其中,少数民族音乐史研究匮乏的状况亦引起学术界的关注,先后涌现出一系列的成果,其中较有代表性的有《中国少数民族音乐史》①《中国少数民族传统音乐》②《中国少数民族音乐》③等。近来,孙星群先生撰写的《中国少数民族古代音乐史稿(远古- 清末)》(以下简称“《中》著”)由人民音乐出版社2020 年付梓出版,又进一步为该领域的学科建设打下了坚实的基础。

一、历史脉络与人文视野并举的研究思维

学界对少数民族音乐史学的研究起步较晚。1990年8月,时任中国音乐家协会主席吕骥先生于“第四届中国少数民族音乐学术研讨会” 上提议编撰一部中国少数民族音乐史,得到众多音乐学者的积极响应。在吕老的关怀以及中国少数民族音乐学会的牵头组织下,《中国少数民族音乐史》这一部由各民族音乐学家们和衷共济、通力协作完成的理论著述于2002年编撰完成。该书采用55个民族并列的写法,根据我国各民族的地域分布划分为四个篇章,逐个阐述民族概况及历史发展,力求厘清各民族音乐的源流特征及系统成因。其中东南篇章中的“高山族音乐史”就是台湾籍音乐家许常惠④与孙星群共同编撰完成的。孙星群在完成《中国少数民族音乐史》编撰工作后,勾起他1961年参加中国科学院文学研究所何其芳所长召开的“中国少数民族文学史讨论会”时萌生于心的撰著中国少数民族古代音乐史的想法。由于各少数民族历史发展划分的各不相同以及部分人口多、幅员广的民族存在着的一些特殊情况,要完成如此系统性的工程,难度呈指数级提升。恰逢2002年,中央民族大学中国少数民族文艺研究所所长赵毅邀请孙星群参加中央民族大学“十五”科研规划重点项目《中国少数民族音乐通史》的撰写工作。这部通史的写法不是按照55 个少AEaGxLjhLqWmd/3NQiI4NQ==数民族的并列体例,而是按中国历代王朝的分期来撰写, 这一出发点与孙星群的想法不谋而合,遂爽快地接下了任务,于2005年完成了该课题的第一章“远古与先秦时期的少数民族音乐”、第二章“秦汉时期的少数民族音乐”、第三章“三国两晋南北朝时期的少数民族音乐”、第五章“五代十国辽宋夏金时期的少数民族音乐”总计27 万字的初稿。该初稿得到了时任中国少数民族音乐学会会长冯光钰以及中央民族大学关也维等少数民族音乐领域专家们的高度好评, 可惜的是由于其他合作者未能完稿,这个课题只能遗憾地暂时搁笔。夙愿未了,念念在心;老骥伏枥,志在千里! 孙星群秉着对国家、对民族音乐事业的一片赤诚,凭借着多年来参与中国少数民族音乐学会的学术研究活动及田野采风的材料积累,凭借着二十余年在少数民族地区工作中对民族文化工作的政策理解,凭借着他撰写《西夏辽金音乐史稿》《高山族音乐史》的学术修养,在前期没有经费mZj5k+1PdYMS/KnnwIspAw==支持的前提下,在众多前辈师长和朋友的关心支持下,独自完成了《中国少数民族古代音乐史稿(远古- 清末)》这部134 万字的中国古代音乐史专著。这一成果于2013 年成功申报“国家社科基金后期资助项目”,并于2017 年顺利结题。这是我国目前第一部将少数民族音乐史以朝代为纲的体例撰写的专著。

驭文之首术,谋篇之大端。孙星群在构思行文结构时就有曾想过: 对少数民族音乐文化内涵的解读应该是一个不断深化、拓展的过程,不能只从史学角度进行审视,而是应当遵循历史发展的脉络,结合时代的背景,同时与该区域民俗文化兼顾整体性、多样性和综合性的有机组成。如在《中》著中谈到魏晋南北朝时期的音乐思想时, 提到该时期我国民族大迁徙、大融合,因而在诸多方面产生了交流和融合。鲜卑族入主中原前是原始信仰, 以胡歌巫舞祭天祀地敬神祇;入主中原建立北魏后,受到中原王朝的宗教观、音乐观的影响,禁用胡歌巫舞祭孔,并且在审美观上出现重俗轻雅的变化。⑤中原统治阶级表现出广泛采纳四夷音乐的宽阔胸怀, 这是中国古代难能可贵的音乐思想, 对于推动中原王朝吸收周边民族和各国音乐起了积极的作用。⑥孙星群认为,在当时的社会大背景下,汉族在音乐思想、音乐文化交流以及民族融合等方面向各少数民族的频繁学习和利用是值得学界重视的,并非只是各少数民族对于汉民族文化的学习和接受。这是一种不仅仅局限在音乐史和音乐形态层面上的研究,而是从音乐本体表象转入民族音乐深层次文化内涵的挖掘与提炼。杨民康曾提出:“只有通过音乐形态学和音乐史性质的研究, 才能根据对其文化表征层面——音乐文化风格与艺术文化标识的辨识和区分,最后形成和产生文化认同的基础。反之,若我们的研究仅只停留在音乐史和音乐形态学的层面上,那就永远无法解释隐身于音乐形态学背后的更为深邃的文化语义和历史文化语境的问题。”⑦《中》著这一将历史脉络与人文视野并举的研究思维,与音乐民族志写作的思维观念不谋而合,极富创见地归纳了少数民族古代音乐与人文的历史在十一个方面的关联(包括哲学,社会功能,语言,宗教,地域,婚俗,生死观,乐器、乐种、歌种,功能价值,考古,交流)。⑧在中国数千年封建王朝统治的历史下,少数民族音乐的发展始终是一种包容而非完全分化的状态,如何能宏观地进一步契合政治文化背景、贴近文化内核地进行研究,孙星群做了有力探索。

二、“述不参己见”与“著不容他见”相结合的研究思路

史学家陈垣说:“考寻史源,有二句金言:毋信人之言,人实诳汝。”⑨这一不刊之论一直深深地影响并指引着孙星群的研究道路。在该著的酝酿与撰写过程中, 面对论述的54 个少数民族音乐发展史(该著只写到清末,而俄罗斯族是于1935 年迁入我国故不在论述的时间范围内), 它涉及的民族以及各民族的政治、历史、迁徙、融合、信仰、风格、审美以及乐人、乐事、乐风、乐器等等,都是一个人难以全面掌握的浩如汪洋的大工程。著者在北京、西北工作生活25 年, 对其他民族的音乐除了靠阅读专著、论文,观摩聆听录音、录像,参加学术研讨会及各地田野采风活动的间接了解外,借鉴、引述其他学者的研究成果是必不可少的。孙星群在史料来源方面始终秉承了忠实所述问题的时间性、条理性与真实性的原则,不避引用,做到“不参己见”地引述,并注明出处。与此同时,“著不容他见” 的己说、概括、创见,也是本著的重要研究思路,缺少前者不免管窥蠡测,空中楼阁;缺少后者亦不免按图索骥,照本宣科。只有将二者有机结合起来,才能不落窠臼地勾连往复,寻根溯源。这也正是孙星群一直以来的追求。

《中》著论述了少数民族古代音乐与人文的十一个关系、设“乐府”的民族政权、各民族的朝代安排、史料的来源、何谓歌,何谓谣、音乐思想、音乐交融、使用记谱法的民族、使用衬词的民族、编钟、铜鼓、《摩诃兜勒》、北朝民歌的特点、苏祗婆调式音阶、达悟人民歌、藏族歌舞、大曲、十部乐、《霓裳羽衣曲》、渤海国、茶马古道、南诏乐、生死观等等数十个重要问题,虽尚不全面,但均做了思考和探索。当然,其中最重要的还是关于已消亡民族的研究。中国历史上有18 个消亡部落、部族、民族,包括有匈奴、塞种、月氏、乌桓、城郭诸国(即三十六国)、夫余、挹娄、鲜卑、吐谷浑、敕勒、柔然、库莫奚、突厥、契丹、党项羌、女真、渤海和沙陀等。这些消亡民族的音乐史由于距今久远,史料散佚,一直在中国音乐史学研究中极少涉及。孙星群早在1982 年便于《音乐研究》发表了《西夏音乐试探》一文,1998 年又出版了专著《西夏辽金音乐史稿》,书中对消亡民族党项羌、契丹以及早期女真的民俗音乐、乐舞形式、大曲曲破、戏曲音乐、宗教音乐和美学思想等诸多方面进行研究论述。吕骥看过这部论稿后,勉励他“完成了这篇论稿意义是极大的, 是填补了中国古代音乐史研究的一个空白”。孙星群在《中》著中对消亡民族的音乐研究, 将零散的民族音乐史料,以民族历史发展为脉络,以社会政治经济背景为历史条件,以民族民间音乐为基础,融合民俗学、美学、伦理学、社会学以及哲学等元素,对各民族音乐文化进行梳理、阐述。因此,这18 个消亡民族的音乐史,尤其是西夏音乐史是其他音乐史著所没有的重要内容,是这部《中》著最有价值的部分。

在梳理党项羌- 西夏音乐发展的过程中,作者根据史料归纳出以下七点: 其一,“太祖拓跋赤辞‘始习’唐朝礼仪;太宗德明‘遵依宋制’;第一代国主元昊于大庆元年(1036)‘设蕃汉二字院’,采取本民族文化与唐宋文化相并行的政策;第二代国主谅祚于奲都五年(1061)令‘国人皆不用蕃礼’,推崇汉文化;第三代国主秉常于大安六年(1090)令‘国中悉去蕃仪,复行汉礼’,表现对汉民族文化的倾慕;第四代国主乾顺于贞观元年(1101)‘于蕃学外特建国学(汉学),置教授,设弟子员三百人’,培养汉学人才;第五代国主仁孝于人庆三年(1146)‘遵孔子为文宣帝,令州、郡悉立庙祀’奠定儒家思想的统治地位。”⑩从中可以看出,党项羌音乐发展自立国起就深受唐宋音乐和儒家音乐观的影响,历代统治者将推崇儒学作为统治国家的政治手段以推进民族的封建化。其二,根据西夏所属的河西地区自凉州世代信仰佛教, 迄今发现的西夏文献中译自汉、藏文的佛经约占经文总数的90%以上, 推断出西夏佛教的两个源头分别是汉传佛教与藏传佛教。“尤其在第五代国主仁孝期间,即1140 年后,规定西夏的僧官都必须学会诵念14 种经咒, 其中一半是吐蕃经诵,随着经咒的传播,汉传佛教和藏传佛教的音乐也深入党项羌和西夏的民众心中。”⑾佛教在西夏虽未达到“政教合一”的程度,但就其在政权功能中的地位以及发展规模而言,早已是名副其实的国教了。国家设有专门的机构管理全国佛教事务,是对西夏音乐发展信仰上的保证、支持与依托。由此遂得出重佛教信仰受汉藏音乐滋润这一发展脉络。其三,由于党项羌是游牧民族,地处西部水泉不生的荒漠,地鄙多山,环境恶劣,故形成了好勇善猎的民风,民族性格骁勇劲悍。在215 年的历史中,长期面对宋、辽、吐蕃、蒙的军事威慑。据不完全统计,与宋交战66次,与辽交战2 次,与金交战25 次,与蒙交战8 次,与吐蕃交战5 次,战争是西夏当时最高的政治利益。⑿其四,“西夏开国元主曾提出‘王者制礼作乐,道在宜民;蕃俗以忠实为先,战斗为务’的美学原则”⒀。这一美学原则是西夏文化艺术甚至意识观念时代性的集中概括。它指引着党项羌人民将歌舞服务于战斗视为最崇高目的。战斗音乐是党项羌民族音乐中的一个重要且极富特色的种类,在音乐创作中将音乐的战斗性与鼓动作用发挥得淋漓尽致,既是民族利益的集中诉求,也是时代精神的全面展现。由此遂得出尚武忠勇受自然环境锤炼这一发展特点。其五,西夏音乐发展的四个阶段:保留纯朴的民族音乐”“吸收遵依唐宋律度”“更唐宋乐,定西夏律”“制西夏新律”。⒁其六,西夏音乐美学的民族性、时代性与民众性。其七,交流是发展西夏的必由之路,贵汉儒礼乐是发展西夏的指导思想,开发丝绸之路是发展西夏的地域需求的重要哲学理念。

三、多元论证与逆向考察相补充的研究方法

与汉族音乐史料相比,少数民族音乐史料的遗存与记载是少之又少。历朝历代在修编正史的时候均根据统治阶级的意志将着重点放在宫廷音乐和文人音乐上,对流光溢彩、百花齐放的少数民族音乐文化却鲜以笔墨,造成大量的史料在奔腾的历史长河中消散殆尽、殁入烟海。这是研究少数民族音乐古代史必须直面的一个现实问题。

如何在古代少数民族音乐史料匮乏的情况下开展研究呢? 最简单的方法便是用现今的材料去推论古代的少数民族音乐文化,尤其适用于对消亡民族音乐文化的研究。由于音乐有着更强的固守性,它在继承中发展,在发展中继承,永不停息。这也正是冯文慈在古代音乐史研究中提倡的逆向考察法。⒂于是孙星群在常年对少数民族音乐的“田野调查”基础上,以《二十五史》为据,并参阅了史学、民族学、民俗学、宗教学、人类学及美术学的文献典籍,辅以多元论证与逆向考察相补充的研究方法,较好地克服了古代少数民族音乐史料相对匮乏的困难。以大家熟悉的距今5000 年的青海大通县上孙家寨的五人连臂纹饰舞蹈纹彩陶盆为例,著者对它作了详细的描述后提出:《北史·尔朱荣传》所载的“左右连手踏地”应即踏歌也,《旧唐书·睿宗纪》载“内人联袂踏歌”说明唐朝还流传有“踏歌”,进一步“说明我国西南古羌人与藏缅语族的各民族在先秦时期就有踏歌”。今天藏族的锅庄舞、彝族的“大歌”、纳西族的“哦热热”、羌族的“沙朗”、普米族的“错措”、景颇族的“整戈”、傈傈族的“且吾且”、哈尼族的“扭鼓舞”、拉祜族的“跳笙”、蒙古族的“踏顿舞”、高山族的踏歌都与大通县新石器时期彩陶联袂歌的传统有渊源关系。其次,彩陶盆舞者下身左侧有一个飘向一致的装饰物,何解? 著者认为与今天纳西族妇女服饰披肩上的那条“尾饰”很相似,以今溯古,它可作图腾解、狩猎解、审美解。著者还指出,汉时期的盛大庆典所用乐器有胡笳、短箫、铙、鼓、横吹等,多为游牧民族乐器。在用于宴飨群臣的黄门鼓吹中,将箫、笳等乐器列于殿廷; 在用于社庙中庆祝军队凯旋所奏的短箫铙歌中,箫、铙均扮演主要角色;在用于军中马上所奏的横吹曲中,鼓角是非常重要的乐器;在天子车驾出行时所奏骑吹曲中,也杂有箫铙歌曲。这四类鼓吹乐均极富浓郁的西域风格,说明彼时北狄乐(包括匈奴、鲜卑、吐谷浑等)早在汉初就传入中原,使汉时期的民族音乐呈现出各具风采的多样化,出现了有很高艺术性的歌种、乐种,为其今后的发展打下了坚实的基础,同时还保藏下了诸多历史上消亡民族的音乐,弥足珍贵。

“学术理念和视角的拓展有利于我们对传统当下进行新的认知和研究。”⒃《中》著在学术探究上做了颇多有益的工作, 以中华民族各个少数民族为经,历史朝代为纬,学术研究视野广袤;同时运用了大量珍贵的民族艺术图片、音乐谱例,资料来源不胜枚举; 既简述了各个少数民族的音乐发展历史,又反映了音乐在中华民族文化融合过程中的重要价值,体系建构合理优良,为丰富少数民族音乐的教学理念、完善人才培养体系以及向更深层发展的研究做了自己力所能及的努力。功不唐捐,玉汝于成。在与孙星群先生的多次接触中, 他总是提到:“我一直坚持‘板凳宁坐十年冷,文章不写半句空’,但中国少数民族音乐深邃无边, 还有很多说不清、说不透、说不全的内容。”诚然,《中国少数民族古代音乐史稿(远古- 清末)》著中文献来源极为广泛,难免有些许疏漏之处,且因历史客观原因对部分消亡民族的音乐史叙述篇幅较短, 但此乃白璧微瑕、大醇小疵,无碍于其作为一部重要的、全面的中国古代少数民族音乐史学著作的价值。

陈丰 福建幼儿师范高等专科学校讲师

(责任编辑 荣英涛)