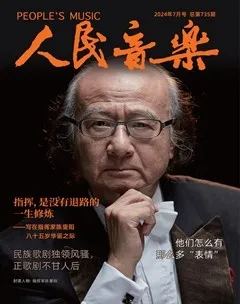

他们怎么有那么多“表情”

一、音乐家的行话

音乐圈流行着一套术语,多到再稍稍借助一点肢体语言就能让全世界的音乐家沟通的程度。欧洲指挥不懂中文,能在中国乐团排练;中国演奏家不懂英文,能与欧洲乐团合作。甚至中国音乐家找不着恰当的词形容“散板”时,直接说Rubato(自由节奏),两边也能心领神会。有了行话,音乐家像得了便宜似的,省了许多翻译的麻烦。混杂着拉丁文、意大利文、法文、德文、英文以及从日语倒腾过来的术语,使音乐圈成为世界上能够超越国界顺利交流的少数学科之一。

记得20 世纪70 年代初, 我所在的山东省吕剧团刚上任的指挥金西在乐队排练时, 一次次用不标准的术语修正速度,其实与国外没有交流的时代,谁也鉴别不了他的发音到底是准还是不准。因经验不足,大家开始不怎么“听指挥”,部队文工团出身的音乐家,试图用专业术语建立权威的努力没有奏效,反而是一桩意外事故,让他获得了尊重。一次排练,他的手碰到了铁制指挥台上(当时没有木制),鲜血直流,他一声不吭,挥到曲终。看着每一挥臂都从指尖上扬出一滴血珠的“悲壮”,乐手们无比震撼,视线全部离开谱台, 直勾勾盯着他坚韧不拔的表情和那一滴滴飞出的“节奏”。从此,那双手变为铁掌,牢牢掌控全局,再也没人敢瞎胡闹了。无论如何,指挥连同他的指令,化为一组坚不可摧的形象嵌入记忆,也记住了原本令不同人群相互交流却被他滥施滥用、降低沟通效用的术语。直到现在,耳畔还会回响起他难分国别的发音。

后来我转到舞蹈队弹钢琴,知道舞蹈界也流行着一套法文术语, 比之音乐的明确语义更糟糕的是,术语到底指的是一个动作还是一组舞姿,一直让我困惑不已。练功过程,满屋子飘着“阿桑不蕾”(assenble)、“阿拉贝斯克”(allongee)、“西松丰究”(sissonne-fondu)、“西松费尔曼”(sissonne5-fermee)……上述译名都是当时中央芭蕾舞团练功钢琴伴奏谱上的音译文字,仅看字面,谁能懂? 如果一个人歪打误撞路过排练厅,只听声音,不看画面,定会产生错觉,不知道是身处家乡歌舞团还是在巴黎第四大学舞蹈排练厅。那时尚无借助图示翻译的《芭蕾术语词典》,所以与乐队指挥差不多同样不准的舞蹈教师的发音,到底对译为哪几个中国字以及哪种舞姿,始终搞不清。试图将术语音节对应舞姿从而串连为明确概念的愿望,常在肢体的“众变繁姿”中陷入迷途。

二、术语功能

20世纪初, 囫囵吞枣般拿来的术语不胫而传,成为工具。翻看《音乐译名汇编》,术语大部分来自意大利。这个诞生了歌剧和美声却不怎么产出交响乐的国度,真是“太多情”了! 那可不是几个“表情包”,而是数以百计的“表情库”。

西方乐谱开始处,都标注着两类术语:速度、表情。速度指示慢、中、快,精确到每分钟多少拍。表情规定风格和定向。乐曲转换处还特别标注,转什么速度,换什么表情,更有速度加表情的混合术语。总之,绝不允许任意。你若把均匀的华尔兹奏成慢吞吞的行板,就等于让舞伴抬起脚来落不下去;你若把慢悠悠的夜曲奏成飞速的华尔兹,就等于从慢慢入戏一步进入谈婚论嫁。所以,功能显出来了,规定一种体裁必须的“带入节奏”。

不懂术语,拿着谱子也不知该如何下手。开始演奏勃拉姆斯《匈牙利舞曲第五号》,尚无词典,完全按照自己理解,通篇一个速度。中间部分,每小节一变——忽慢,急速;再忽慢,再提速,后来听到唱片,连自己都笑掉大牙。看到欧洲舞蹈才知道,缓-慢- 快- 急,皆因动作和队形。

术语在“早期音乐”中初见端倪,到了古典浪漫时期,渐具条理。民间状态,规范不过数则;专业规范,规则并立逾百。即使不喜欢的人,也不得不服膺其理性。古典浪漫时期的作曲家,越来越较真儿,各类情感都设立了对应术语,“分别部居, 不相杂厕”(许慎《说文解字叙》)。术语演进,反映理性精神。一批极富创造力且写出极有说服力的理论家和一批极有号召力且排演出极精彩音乐会的指挥家, 立语定词,圆览方闻,铸范剪伐,遂成惯例。为音乐而造也只有音乐才能用得上的术语, 多到编成数本辞典的程度。“方以类系,物以群分,同条牵属,共理相贯,杂而不越,据形系联”(许慎《说文解字·后序》),最后于20世纪演绎为音乐学科中最多卷本的《格罗夫音乐与音乐家词典》。术语显示理论精神,也显示表演艺术的成熟。演奏家尊重作曲家意愿,照章办事。

三、浪漫译名

对术语情有独钟的原因,部分源自笔舌隽永的翻译。公共话语禁止“冥想”“幻想”“咏叹调”的时代,这类翻译更添魅力。里拉被译为“诗琴”(译名之一),在“爱琴海”文化圈拨弄,真有把区域环境拉入诗史的感觉。足尖舞被译为芭蕾(ballet 法语),既似原音,又富诗意,音义双洽,字字禅机。翻译把干巴巴的现实,换为“兰佩芳菲、丝丝红萼”,星星点点闪亮于愁眉苦脸的岁月。难怪钱钟书把翻译称为“投胎转世”。

中国人对老外的突出印象是表情丰富。挤眼、眨眼、皱眉、挑眉、撇嘴,配合耸肩、张臂摊手、喜怒哀乐、惊叹好奇以及中国人觉得不该在公众场合表达的情感,都毫不掩饰地以表情和肢体语言表达出来。“二战”影片展现的一张张惶恐绝望、痛不欲生的面孔——躯体疼痛和内心痛苦的石化——让人看到被影视艺术放大的细微表情以及由此获得的攫取人心的强效。消失于历史时空中的面孔,再也不止于遥想。影视艺术如临其境,获得了窥探千万种心灵的凝视。演员的表情——作家用文字、画家用颜色、音乐用音符难以尽示——在巨幅屏幕上,被放大了数十倍、上百倍的眼神、眉头、嘴边以及面孔上每条肌肉的痉挛, 都获得了从未有过的审视。这些人类私密空间的凝重表情,让人骇叹灵与肉之间的传动机制。

这不能不归于西方哲学对表情与心理互应的探索。初读中世纪经院哲学,特别是托马斯·阿奎那的论著, 不解他们何以花费那么多篇幅讨论表情。毫举缕诘,逼近灵魂。汉斯·贝尔廷《脸的历史》说:“我们生活在一个不断生产脸的脸性社会里。”话题沉重,已经远远超出了认识面目的层面。

四、中国音乐何以没有表情

西方术语与中国表达之间存在居大差异, 即使翻译用字差不多,也不是一回事。音乐史学家杨荫浏曾针对“节奏”一词申诉道:“1.因为国际关于节拍快慢所用的术语,如慢板(Larghetto)、快板(Allegro)等,在应用上并没有达到科学的统一程度,在不同的系统与不同的应用者间,存在着极大的差异;2.因为流行的外文名称,极不适于一般群众的应用;3.又因为译名中所用快、慢等字的意义,与本国民间所习惯的这些字的意义大不相同, 所以我们暂时不用这类表示快、慢的国际术语和它们的中文译名,而只用每分钟的拍数来表示速度。”①这类讨论使中国音乐家对西方音乐与传统音乐之间的区别保持了警醒,也把西方术语与民间乐语加以区分。

杨荫浏的讨论让我们注意到一个事实,中国传统乐谱没有表情术语。这令人思忖,为什么我们缺乏“表情”? 中国是诗词大国,词汇丰赡,不乏“萧娘脸下难胜泪,桃叶眉头易得愁”(唐徐凝《忆扬州》)的精彩,典籍也不乏表情与性格对应的描述②。相由心生,但孟子说的“中心达于面目”③,辛弃疾说的“逸气轩眉宇”(《贺新郎》),都是意象,而非哲学。这个源头或许可以追溯到古人对表情的禁忌。“喜怒者,道之邪也;忧悲者,德之失也……大怒破阴,大喜坠阳。薄气发瘖,惊怖为狂。忧悲多恚,病乃成疾。好憎繁多,祸乃相随。故心不忧乐,德之至也。”④

一方面是诗词大国,一方面是乐语空白。琴人有较高地位,不需娱人。“这论点只从负面解释了文人不需要娱人的理由,却忽略了从正面解释文人有意选择和娱己的深意。”⑤清微淡远、静如止水,管平湖弹琴甚至被称为“管琴无情”。无情不是没有感情,而是“太上忘情”。文人抚琴,白居易《弹秋思》表述道:“近来渐喜无人听,琴格高低心自知。”弹琴目的,“不要人听”。既然是修为,不是表演,自然不需标注表情。

传统音乐有两种体系,一是敬宗,一是娱世。划分来自功能,前者祭祖,不需表情;后者娱俗,意在表情。前者的典型是冀中笙管乐,会社成员于乐曲开头,相互示意,一旦启动,整个过程,闭目操器。谁说“近来渐喜无人听”的文人追求对民间没有影响?后者的典型是唢呐乐班,吹鼓手表情丰富,眼酬眉酢,肩头胳膊,都是吸睛要素,甚至狂野到吕骥、杨荫浏等音乐家不得不出来遏制噱头以免贬低艺人形象的地步。如果把琴学作为文人代表而把吹鼓手作为民间代表,那么,前者无意记写,后者无力记写。所以,中国乐谱,没有术语。

文人行止,向来节制。阮籍“喜怒不形于色,口不臧否人物”。谢安八万军队打败号称百万的前秦,听到淝水之战的捷报,神色平淡。那是多么大的控制力呀!“时方与客围棋,摄书置床上,了无喜色,围棋如故……既罢,还内,过户限,不觉屐齿之折。”身体很诚实,过门槛时,内心激动地连鞋后跟都折断了。真如汉斯·贝尔廷在《脸的历史》中所说:“脸是我们身上代表了社会性的那一部分,身体则属于自然。”⑥“屐齿之折”,也费很大劲儿呀!

以文人标准,不露声色,是城府,是庙堂之量。从容淡定,安之若素,无论是来自躲避宫斗的恐惧,或者屈从的隐忍,终究反映了压抑。于是有了哪怕是音乐会也像开会一样面无表情地“稳重”。殷承宗演奏钢琴协奏曲《黄河》的横眉立目,闵惠芬演奏二胡协奏曲《长城》的眉头紧锁,马友友的双目微闭,郎朗的挑眉突目,一般人都觉得夸张。表演如此,生活更收敛。

比较一下改革开放前后的肢体语言,大概就是“表情包”的单一与多样。奥林匹克冠军和女排姑娘毫无掩饰的狂喜, 指挥家步小泽征尔之后尘的狂狷,率真的演艺界把喜怒哀乐统统写在脸上,年轻人更不在意脸谱化的“愁锁眉间” 与“腹内机关”(《四郎探母》)。人变了,脸也变了,僵在脸上的表情,被撕了下来。从掩饰到无所顾忌,脸是心的投射。我们终于敢像沈从文《边城》描写的那样:“站在渡口对溪高崖上, 为翠翠唱三年六个月的歌! ”然而,现代化开始了另一轮表情定格——手机表情包的格式化。

五、丰富表情

人都记得岁月中沉积内心的表情:把某个人的表情从千万异性中区别出来的表情——记忆中的美好面庞;恢复高考、拿到录取通知书的绽放——千万人的破颜和卸下愁容;器乐演奏家眼睛中的忧伤——曲目内涵转化面容的沉痛;乡村舞台眯眼听戏的老人一句唱词中的蓦然睁目——舞台上下的“秒回”瞬间。

音乐术语是敞开内心的提示,在文化交往中发挥过巨大作用。2021年疫情暴发,看到国外电视上为戴口罩还是不戴口罩的激烈争论——为了让别人看到自己表情也让自己看到别人表情而不惜付出生命代价的争论, 让人体悟到中西文化的差异。到底是社交礼仪重要还是生命重要, 中国人的选择,既坚定又决绝。视死如归和避之唯恐不及,成为文化分离器。那当然不止于表情,是“写在脸上”(狄更斯《双城记》)的风暴。

意大利旅游,想到的不是歌剧诞生,而是术语诞生。音乐家无法抗拒术语和工具理性对内心的塑造。或许外传习语掌控本土表情的事,让人觉得不舒服,但必须承认,术语厘定,是种把音乐当作严肃问题看待的态度。术语工具,执简居要,像罗马古迹上的坚硬石头,形成一种管束力量。

张振涛 南京艺术学院特聘教授, 中国艺术研究院研究员

(责任编辑 荣英涛)