民族室内乐和京剧融合之典范

《武生》是一首由琵琶、中阮、二胡、高胡四种乐器组成混合编制的六声部民族室内乐作品,由青年作曲家王云飞创作,2014 年由沈阳音乐学院“弹韵组合”首演于第二届“敦煌杯”全国琵琶大赛。该作品以琵琶为主奏乐器,独具匠心地以京剧中的“武生”角色为切入点,创新性地运用琵琶多种演奏技法来模仿京剧武场各种打击乐器的音响,生动地呈现了京剧武场人物形象与激烈的打斗场景。作品一经首演,受到了众多业内人士的高度赞誉。在作品中,作曲家充分发挥想象力,利用民族乐器特有的个性化音色特点,使传统京剧元素与民族乐器进行了创新性融合, 实现了作品多层次、多维度的表达内涵,无论是在音乐的表达、情感的传递还是文化的呈现上,都实现了对传统文化的深度诠释和弘扬。

一、音乐层面:传统京剧元素与民族器乐演奏技法的创新性融合

(一)音色的融合

京剧乐队由文场、武场组成,文场主要由弦乐器和管乐器组成,武场则包括单皮鼓、堂鼓、檀板、大锣、小锣、钹等打击乐器。在《武生》中,虽无一件京剧武场乐器,但作曲家通过主奏乐器琵琶的特殊演奏技法和乐器间的合作,充分展现了京剧武场打击乐器的音响效果。

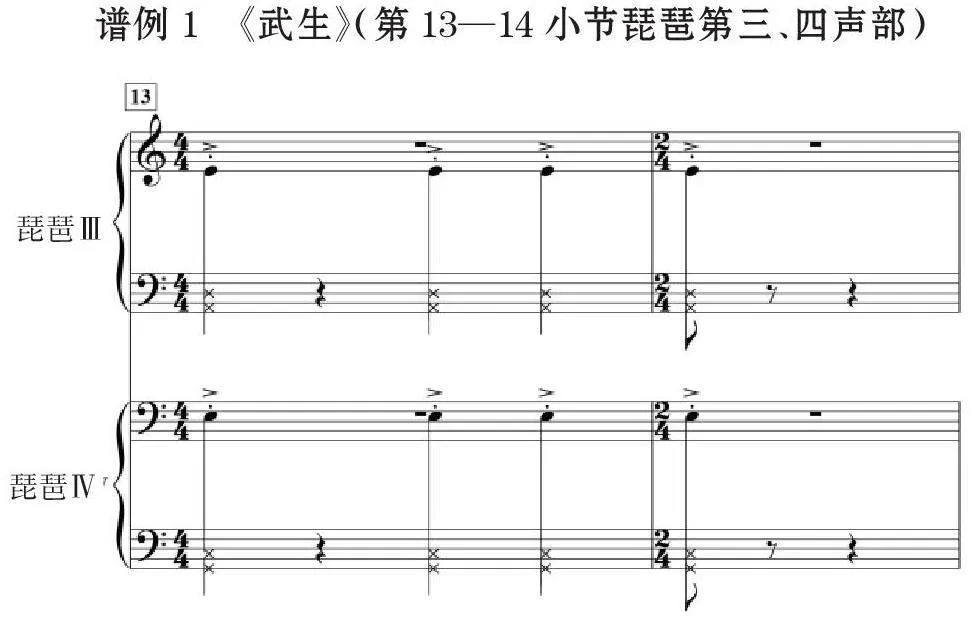

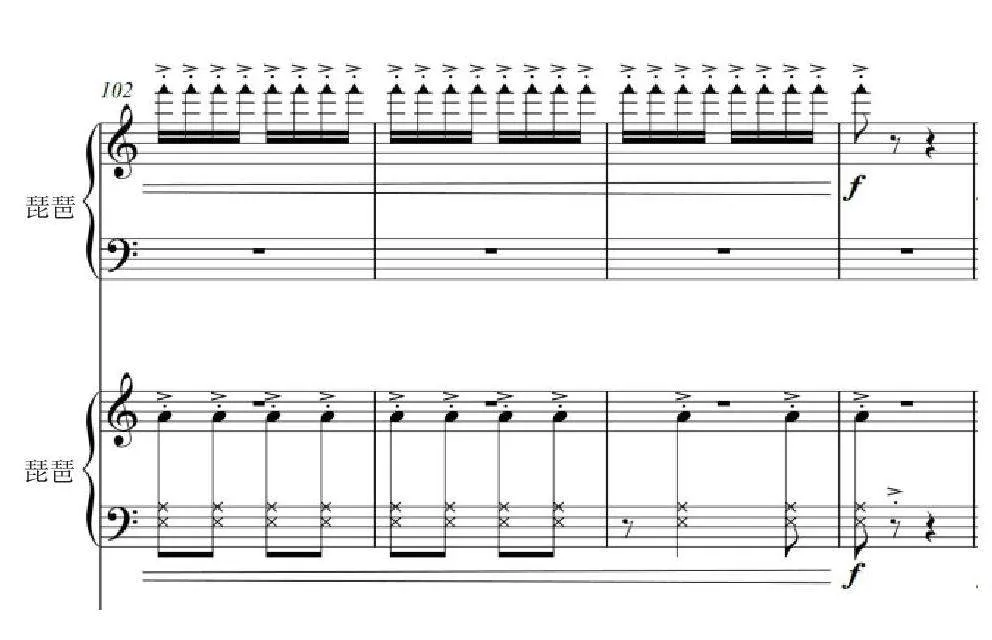

在“武场四大件”——板鼓、大锣、小锣和铙钹中,板鼓扮演着至关重要的领奏角色。在《武生》中,琵琶在作品六个声部中占重要的四个声部位置,作曲家巧妙地用于模仿武场四大件中打击乐器的音响效果。在京剧中板鼓由檀板和单皮鼓组成,与之对应,《武生》一声部有两位演奏者。鼓板音色短促、穿透力强,在演奏中使用琵琶的极高音,左手按琵琶最后一品下方的无品处,配合右手“快速弹挑”及“滚”奏技法来模仿鼓板的音效。在京剧乐队中,演奏鼓板的鼓师亦被称为“司鼓”,相当于乐队的总指挥,鼓师不仅要有卓越的演奏技艺,还要熟悉剧本、唱腔及演员的表演风格,其手势和锣鼓点子是整个乐队的指挥。在《武生》中,琵琶一声部同样起到统领作用。

在作品中,二、三声部通过左手在琵琶不同音区“绞弦”的技法来模仿小锣与铙钹的音效。小锣属于上行音响,音色婉转,音区较高,因此二声部的绞弦位于琵琶二把位第8 品; 铙钹属于平行音响,音色顿挫有致,处于乐队的中音区,三声部则在一把位第4 品进行绞弦的演奏。在小锣和铙钹的音响模仿中,二、三声部右手多配以扫弦、滚奏及轮指的技法。锣鼓乐队中,大锣的音色低沉、饱满、延音较长,处于乐队低音区,属于下行音响。琵琶四声部为了追求大锣的低音音效,四弦定弦从A 调低至G,在3品位置用三、四弦“绞弦”,以期达到对大锣音效的精准再现。这四种非乐音音效以高低错落的组合方式在作品中占据大量篇幅,淋漓尽致地表现出京剧武场打击乐的效果。

《武生》在音色上为琵琶的表现力开创了新的境界,这种民族乐器和戏曲打击乐器音色的创新性融合,不仅是音乐艺术的探索,更凸显了中华优秀传统文化中互鉴精神的深刻内涵,充分彰显出中华民族的独特智慧。

(二)节奏的融合

京剧音乐由打击乐、曲牌、唱腔、念白构成,其中打击乐起主导作用,并以节奏音响贯穿全剧。京剧锣鼓按照乐器不同的交织形式形成不同的音响节奏,并组织形成有规律、有变化的多种组合音响套数,被称为锣鼓点子。人们模仿打击乐音响用谐音字所念出来的锣鼓点则被称为“锣鼓经”,具有把控舞台节奏、连接唱念、塑造人物形象、渲染舞台环境等作用。锣鼓节奏是中国传统戏曲打击乐组成的不同节奏, 根据不同的形式与组合使之各有其名,如“凤点头”“四击头”“五击头”“急急风”等,他们有的用于念白、有的用于开唱、有的用于身段、有的则用于武打。在《武生》中京剧锣鼓元素的应用是其鲜明特色之一。

1.“四击头”

在京剧舞台上,“四击头”常作为人物上下场时的“亮相”动作而设计,也常用于乐段重要的收煞。“四击头”有着结构方整、节奏稳定的特点,于是常被用来引导后续速度力度均有较大变化的锣鼓点,使舞台情绪进行转换,起到承上启下的作用。

在作品《武生》中,谱例1 所呈现的两小节共同组成了“四击头”,生动地描绘了武生上场后的定格动作,并为剧情的深入发展埋下了伏笔。作品尾声部分重现了“四击头”, 值得一提的是,尾声“四击头”之前伴随着一段急促的“急急风”“四击头”的出现,有效地起到了稳定情绪的作用。在这组“四击头” 的最后一个音采用了延长音的处理手法, 这一手法在大段激烈且快速的打斗音响之后,为听众留下了悬念和期待。最终所有声部以极快速密集型十六分音符的全奏结束全曲,为听众带来了酣畅淋漓、意犹未尽的艺术感受。

2.“五击头”

“五击头”也常用于人物的上下场,即所谓“打上场、送下场”, 也可以配合舞台上人物的短小动作,此外“在念白过程中运用五击头可以起到划分语言段落、穿插形体动作的作用”①,“主体部分可以提炼出‘| 仓才| 仓才| 仓00|’的‘五击’结构框架和‘| 重轻| 重轻| 重00|’的节奏特点”②。

在《武生》中,各声部多次合作“五击头”。如作品开篇第2、3 小节即由所有声部配合完成了“大锣五击头”。“五击头”的出现使观众联想到武生在舞台上那铿锵、干练的形象。此外作品中“五击头”也同样出现在大段“急急风”之后,“五击头”的出现标志着此段武打场面的落幕,进而将作品引领至情感基调截然不同的旋律部分。

3.“急急风”“马腿儿”

“急急风” 是京剧武打场景的基本锣鼓语汇要素,其强烈的音响、急促的节奏渲染了舞台紧张激烈的气氛,在戏曲表演中常配合角色的上场、下场、交锋及厮打等动作,在情绪上营造急促、紧张的氛围。在《武生》中作曲家巧妙地运用了“急急风”的元素,创造性地通过力度、速度及节拍的变化进行节奏动机素材的再加工,从而精准地展现作品的主题内涵。

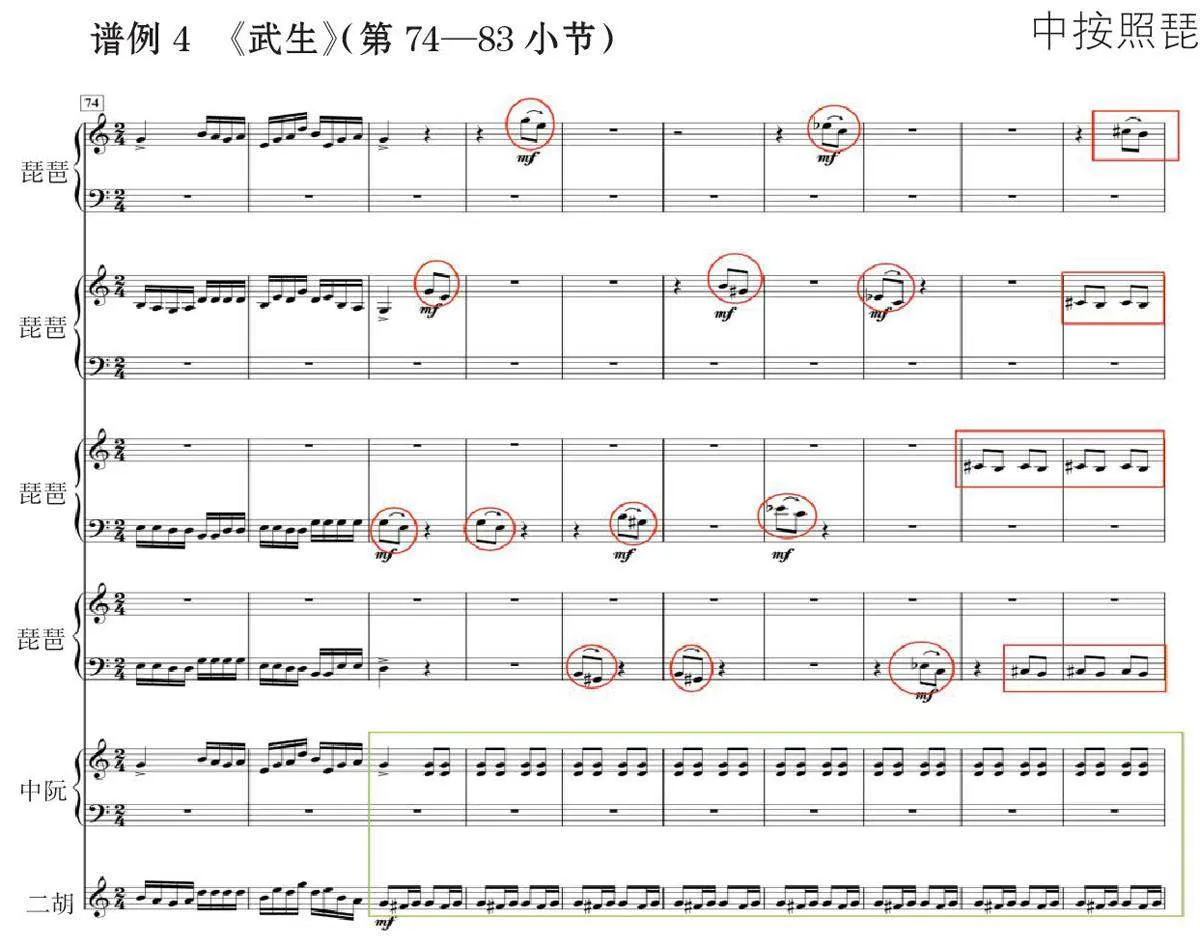

从作品第96 小节起,作曲家运用了力度层次的变化来描写武生激烈打斗的场景。力度的变化由f开始,随后10小节的f-mf-f乐句,收在一个切分后的重音八分音符上(见谱例2),一拍的休止过后开始加速,力度进行f-mf-f的变化,后经过各四小节的7/8、5/8以及六个小节持续渐强的3/8, 乐句力度再次出现f-mf-f的变化,直到最后,所有乐器收在三个八分音符的重音上。此乐段通过力度的变化体现了音响的张力,其速度的变化也是“急急风”素材在本段的体现。在锣鼓经中“急急风”的最大特点就是速度的渐快, 在作品的这一乐段,两次速度渐快至168,速度的催加、力度的层次变化共同加深了情节的紧张与激烈程度,进一步提升了观众的观赏体验。

在京剧中“急急风”不会从头到尾使用,为了进一步凸显打斗场面的对比与变化,“马腿儿” 便会加入其中。“马腿儿”是京剧锣鼓中典型的三拍子节奏型,常用于武戏中配合武打动作,也可以用来配合翻筋斗的动作,它的加入使武戏节奏律动感更加强烈。“急急风”“马腿儿” 相互配合来表现激烈的打斗场景,可以进一步逼真地呈现出舞台上的刀兵相接。

通过对《武生》中“急急风”元素乐段(表2)的细致分析,可以发现作曲家将“马腿儿”的节奏素材加以综合演变并运用于其中。这一乐段中,节奏经历了从4小节的7/8拍到4小节的5/8 拍,再过渡到6小节的3/8拍的转变, 最终回归至速度为168的8小节2/4拍,并以一组“五击头”作为这一激烈打斗场面的结束,此段从节拍及力度布局结构上突出了音乐的戏剧冲突性与张力。在作品尾部该段再次出现,进一步强化作品主题,使武生那英姿飒爽、气宇轩昂的舞台形象给观众们留下深刻的印象。

在《武生》中,京剧打击乐锣鼓元素的融入是这首民族室内乐作品的最大特色之一, 通过不同音色、不同声部节奏的横向及纵向节奏音响组合,加之音响力度及速度层次的变化,成功地用琵琶等乐器再现了京剧武场打击乐所营造的激烈打斗场面,同时也生动地展现了威风凛凛的武生人物形象。

二、情感层面:传统京剧声腔元素与作品旋律创作的创新性融合

《武生》不仅凭借丰富的打击乐音效模仿精彩纷呈的打斗场景, 更是运用了情感表达的核心要素——旋律,从不同的角度刻画人物形象。作曲家在作品的旋律部分融入京剧声腔元素,通过不同声部旋律线条的交织与融合以及速度、力度层次的细腻变化, 使一幅幅生动的音乐画面展现在观众面前,成功地触动观众内心的情感共鸣。这些画面不仅仅是听觉上的享受,更是对人物内心世界的深度挖掘,使观众们感受到武生也有柔情的一面,武生的情感不是简单的喜怒哀乐,而是坚韧、执着、勇敢与柔情的完美融合。这种情感的交织也让观众们体会到人性的美好与伟大。

京剧中歌唱部分俗称“唱腔”,唱腔在京剧中是表达情感、刻画人物形象的主要手段。京剧唱腔主要由“西皮”“二黄”两大声腔系统组成,西皮腔、二黄腔有着各自不同的基本旋律和音乐特色:西皮唱腔音域较为宽广,节奏多变,起伏较大,曲调活泼明快, 适宜表达明朗欢快的情绪; 二黄则节奏平稳、曲调委婉,多表现悲郁哀怨的情感。《武生》中的旋律部分将京剧最具特色的唱腔旋律融入作品之中。

在作品首次呈现的旋律乐段中,便融入了京剧西皮原板唱腔的旋律元素。为深入剖析,特选取京剧《失街亭》中《两国交锋龙虎斗》(谱例3-1)起首过门,与《武生》此乐段的开始部分(谱例3-2)进行对比。对比可见,此段开始正是二胡将这一西皮原板旋律由慢渐快演奏出来,随后在这个西皮旋律动机的引导下,所有乐器以142 的速度在两个八度统一演奏出si+re+mi+sol+re五个音符后,一段精彩纷呈的、融合西皮原板元素的连续十六分音符行进旋律精彩呈现。本段中阮和琵琶一声部的旋律完全相同, 不同的音色在同一音区形成固定的旋律框架。此旋律框架作为核心旋律,在本段中通过四个乐句得以展现。这四个乐句既有新材料的加入,也有变奏, 但第四乐句最终还是回到西皮原板的旋律之上,正所谓前后呼应、突出主题。在其他声部的设计上,一声部和中阮主题旋律4小节动机之后,二声部琵琶和胡琴声部以两个八度的同旋律同时加入。两小节后四声部和三声部琵琶以卡农的方式相继加入,形成低音旋律烘托。这些旋律层次的叠加、不断丰富的再现与变奏交织在一起,营造出一种热烈的戏剧性气氛,成为作品的华彩片段。

此外,在《武生》的慢板乐段中,作曲家从多个维度、不同角度深入细致地对武生形象进行刻画与描写,通过和声的变化、力度的起伏来表现武生内心细腻而丰富的情感, 与之前威风凛凛的外在形象形成鲜明的对比。在此乐段中,作曲家采用了与京胡音色更相近的高胡, 在各个声部和声配合的长线条演奏中,间断性地融入短小而经典的京剧旋律元素,为整个乐段增添了画龙点睛之笔。在情感的传达上,这段旋律触动人心, 同时在创作手法上再次展现了传统音乐元素与现代创作技巧的创新性融合。

三、文化层面:润腔技巧器乐化融合体现中华文化独特审美

“韵”是中国音乐的灵魂,也是中华民族对音乐审美的最高标准之一,它体现了中华文化独有的特性, 蕴含着深厚的文化底蕴和独特的审美追求。“韵”是中国传统音乐美学特征之一,其表现的既是形式美,也是意境美,更体现了中华文化中的和谐之美。无论是京剧的表演还是中国器乐的演奏,“韵” 都决定了作品二度创作的成败, 观众口中的“有味”“没味”正是对演员表演韵味的评价。在京剧演唱中,要最终达到“韵”的外化,那就需要各种润腔技巧来丰富和润色唱腔,因此在《武生》中,戏曲声腔润腔技巧的器乐化融合也是其特色之一。

从审美视角来看,“广义的‘韵’不单是物理上的余音, 主要是指: 一个音在施以人为的手法后,所产生连续不断的音高变化”③。琵琶演奏中音韵的表现多见于文曲的演奏,其技法基本都集中于琵琶的左手,主要有推、拉、吟、揉、打、带、绰、注等演奏技法。杨易禾教授称其为“音上的小音”,即谓之“韵”④。在《武生》中虽然大部分乐段是用武场打击乐来展示作品的主题,但也不乏有其细腻的腔韵表现在八个小节作为作品的衔接部分,二胡和中阮以相同的节奏与旋律作为底部铺垫,琵琶四个声部则使用了下滑音的演奏。滑音是音的进行,它更多模仿的是京剧声腔语言的声调。琵琶下滑音的演奏需要先将音向外拉至高音处,在右手弹弦后左手再将音向下滑至其原位, 是一种高音到低音的过程。在这八小节中, 前六小节遵循三度音程下滑的演奏,琵琶的四个声部以接力般的模式,依次进行下滑音的演奏;最后两小节为了情绪的推进,四个声部则以层次叠加的方式,在高中低三个音区做大二度的下滑,有效地推动了整首曲目的情感表达。为了体现京剧声腔的韵味,琵琶声部在演奏这一组下滑音时, 需要特别注意控制左手手指下滑的速度,不能太快,下滑过程需要手指按紧琴弦,并用左手手腕作以辅助,使其下滑音色做到柔中有刚,方能大大增强音乐的表现力。

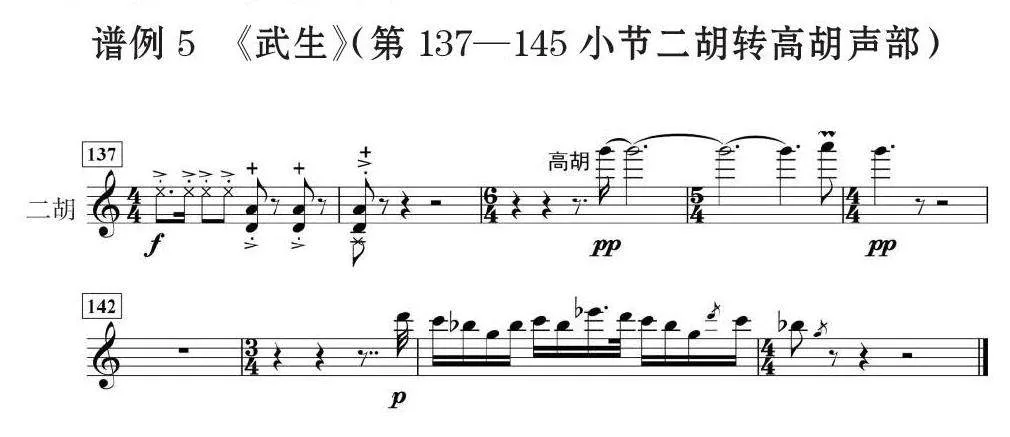

另外,作品中的韵还体现在慢板段落。慢板乐段由四声部琵琶四个低音的短小动机开启, 为了突出其韵味, 其中最后两个音符sol la在演奏中采用“绰”的演奏手法,随后三声部和一声部将前一短小动机进行扩展, 用实音与泛音进行对话式的演奏, 在这如影随形的一实一虚中引出二声部一个弱奏扫弦。在此过程中高胡在sol 音上用极弱的力度进行底部衬托,这与京胡的“托腔”手法相得益彰,这两小节是进入慢板乐段中的引子部分,更是一种气氛的营造与刻画。随着高胡在la 音上的上波音(谱例5)回到sol 音后,一声部以极慢的速度轮奏出旋律线条, 其他声部则用滚奏技法配以和声的烘托。在这一段慢板旋律中,前三个旋律乐句的结尾都加入了高胡的点缀, 这种点缀正是高胡声部对旋律声部感情与气氛的烘托, 从而进一步衬托出其韵味。

在慢板乐段的尾声, 即作品的156—159小节中按照琵琶四、二、一、三声部的顺序采用同一动机音型在不同音区的模仿, 传递性地结束整个慢板部分。每个声部前倚音的加入不仅丰富了音乐的韵律感, 更体现了中华文化独特的审美追求。

京剧中润腔技巧的运用旨在丰富曲调的色彩与韵味, 是不可或缺的重要艺术手段。在《武生》中,无论是滑音还是装饰音,其幅度的大小、时值的长短、音量的变化等, 都彰显了润腔技巧的器乐化融合。这种融合将两种同样以表达“意韵”为美学标准的形式交织在一起,再次体现了中华优秀传统文化独特而新颖表达形式。

结语

《武生》是一首艺术性和技术性俱佳的作品, 它的出现让观众们耳目一新。作品将传统京剧元素注入中国民族室内乐, 使其进行有机的融合。这种融合既是传统的传承,又是传统的创新——传承的是中华文化的优秀基因, 又以新的时代精神唤醒其新的生命力。作品无论是在音色、节奏还是旋律上极大地拓展了组合中每件乐器的音色特性与张力, 使民族室内乐的创作有了更广阔的表现空间。在《武生》之后,越来越多的作曲家开始从创作观念与技法上进行创新与融合, 不断挖掘戏曲元素,进行多视角的创作,为作品注入传承与创新的血液。中国民族室内乐与传统戏曲的创新性融合,正体现了中华优秀传统文化的传承与互鉴中所折射出的中华智慧,使观众真正地感受到中华民族的归属感、认同感与荣誉感。

魏薇 南京晓庄学院音乐学院副教授

(特约编辑 盛汉)