认知行为干预对脑卒中偏瘫患者的影响

【摘要】 目的 探究认知行为干预对脑卒中偏瘫患者的影响。方法 选取2022年1月- 2023年1月医院神经内科收治的94例脑卒中偏瘫患者为研究对象,按照组间基线特征资料均衡可比的原则分为观察组和对照组,各47例。对照组开展常规护理,观察组在对照组基础上实施认知行为干预。比较两组患者的肢体运动功能、日常生活活动能力、自我效能感、并发症发生率。结果 护理干预前,两组患者肢体运动功能评定量表(Fugl-Meyer,FMA)、巴塞尔指数(Barthel Index)量表、运动自我效能感量表(exercise self-efficacy,SEE)评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预后,两组患者FMA、Barthel指数、SEE评分均升高,但实施认知行为干预的观察组患者FMA、Barthel指数、SEE评分均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。观察组患者并发症发生率(17.02%)低于对照组(38.30%),差异有统计学意义(P<0.05)。结论 对脑卒中偏瘫患者实施认知行为干预能够促进患者康复,可进一步改善患者肢体运动功能,提升日常生活活动能力,增强患者运动自我效能感,有利于减少患者并发症,从而改善预后。

【关键词】 认知行为干预;脑卒中;偏瘫;肢体运动功能;自我效能

中图分类号 R473.74 文献标识码 A 文章编号 1671-0223(2024)15--04

脑卒中为临床常见脑血管疾病,发病期间患者会出现弥漫性或局限性脑功能缺损。经过治疗后,大部分患者病情将趋于稳定,但由于神经功能缺损,容易产生后遗症,偏瘫为脑卒中患者常见后遗症之一[1]。通常情况下,在脑卒中偏瘫患者生命体征进入稳定状态,不再出现新的神经系统症状后,可指导患者开展阶段性康复训练,这对于预防脑卒中后偏瘫,促进患者恢复具有积极的作用[2]。然而部分脑卒中偏瘫患者由于对自身病情及康复训练认知程度不够,且存在较大心理压力,对于康复训练依从性不足,缺乏配合度,会影响实际康复效能[3]。认知行为干预是一种基于问题导向的护理干预方法,同时它也是一种较为典型的指导性心理疗法,通过影响患者感受来转变患者行为[4]。在认知行为干预过程中,能够对患者思维方式产生正向引导,增强患者对于积极感受的体验,基于认知做出积极行为。本研究将认知行为干预应用于脑卒中偏瘫患者康复过程中,取得了一定效果,现将结果报告如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取2022年1月- 2023年1月医院神经内科收治的94例脑卒中偏瘫患者为研究对象。纳入标准:经过CT或MRI等影像学检查确诊为脑卒中,病情平稳,出现明确偏瘫,患侧肢体存在活动功能障碍。排除标准:存在认知障碍、精神疾病者;伴随脑部器质性改变者;肝、肾等器官功能严重障碍者;既往存在颅脑手术史者;先天肢体功能障碍者。按照组间基线特征资料均衡可比的原则分为观察组和对照组,每组各47例。观察组患者中男性29例,女性18例;平均年龄68.33±7.12岁;平均病程2.76±0.72月;偏瘫位置:左侧偏瘫20例,右侧偏瘫27例。对照组患者中男性30例,女性17例;平均年龄67.59±6.78岁;平均病程2.59±0.57月;偏瘫位置:左侧偏瘫22例,右侧偏瘫25例。两组患者上述基线资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。患者及其家属对本研究知情,并签署知情同意书。

1.2 护理方法

1.2.1 对照组 开展常规护理。内容包括:在日常饮食方面给予针对性指导,让患者多食用易消化、清淡、高纤维、高蛋白食品,日常饮食保持低盐、低脂,达到促进消化,补充营养的目的。指导患者开展常规康复运动,按照循序渐进原则,进行良肢位摆放、四肢被动运动、坐位训练、四肢力量训练、平衡训练,逐步开展日常生活活动能力训练。同时对患者进行心理护理,向患者讲解脑卒中偏瘫相关康复知识、日常注意事项以及成功恢复案例,帮助患者树立康复信心。护理人员与患者家属协作,通过语言、情感支持,使患者获得替代性经验帮助,让患者尽快适应康复期生活方式。另外,对患者进行安全护理,要求患者家属陪同患者进行康复训练,防止出现肢体过度牵拉、意外跌倒等。持续干预6个月。

1.2.2 观察组 在对照组基础上实施认知行为干预,内容包括:

(1)意向阶段:护理人员积极与患者及其家属进行沟通,建立良好的护患关系,掌握患者对于康复训练的认知情况。若发现患者出现不良认知,及时予以纠正。结合患者实际生理情况及心理情况,对患者康复训练需求进行评估,为患者制定特定化康复方案提供依据。

(2)准备阶段:根据患者评估情况,基于问题制定针对性康复措施。以循序渐进康复为原则,分阶段实施康复方案:卧床期让患者开展良肢位摆放、主动运动及被动运动训练;离床期指导患者开展起坐训练、日常生活能力训练;步行期指导患者开展步行训练、上下楼梯训练等。根据上述康复方案,为患者制定专题健康教育手册,对患者及其家属进行持续指导。医护人员根据患者认知能力制定相应的学习计划,让患者逐步掌握自身病情,适应康复过程中自身角色,理解并掌握康复训练要点,不断增强患者对于康复治疗的认知,并引导患者做出正确的康复行为。

(3)行为阶段:护理人员与患者家属协同配合,按照预定计划引导并协助患者完成康复训练。护理人员及时与患者进行沟通,询问患者康复过程中出现的问题及困难,协助患者解决问题。及时调整护理干预方案,并向患者介绍成功康复案例,增强患者康复信心,让患者能够按照计划坚持训练。期间持续开展健康教育,向患者及其家属灌输脑卒中偏瘫相关知识,不断提高患者对于自身病情的认知,进而对康复行为产生正向引导作用。

(4)维持阶段:根据患者阶段性恢复情况,总结康复治疗经验及成果,引导患者感受康复治疗对于自身产生的积极印象,肯定患者在康复治疗过程中做出的努力,并给予鼓励,让患者保持。期间发现患者出现不健康行为,给予暗示,增加对健康行为的提示。在患者家属协助下,对患者每日训练项目、训练时长、强度及感受进行记录,指导患者进行自我评价,逐步转变认知,并改善行为。持续干预6个月。

1.3 观察指标

(1)肢体运动功能评估:采用肢体运动功能评定量表(Fugl-Meyer,FMA)评价患者肢体运动功能,总分为100分,评分愈高反映患者肢体运动功能愈优[6]。

(2)日常生活活动能力评估:采取Barthel指数量表评价患者日常生活活动能力,量表共计100分,分数愈高反映患者日常生活活动能力愈优[7]。

(3)自我效能感评估:通过运动自我效能感量表(exercise self-efficacy,SEE)对患者运动信心情况进行评价,量表共计90分,分数愈高表明患者运动自我效能愈优[8]。

(4)并发症发生率:包括压疮、肩关节脱位、肢体肿胀、肢体疼痛等并发症。

1.4 数据分析处理方法

采用SPSS 21.0统计学软件进行数据分析,计量资料用“±s”表示,组间均数比较用t检验;计数资料计算百分率,组间率的比较用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

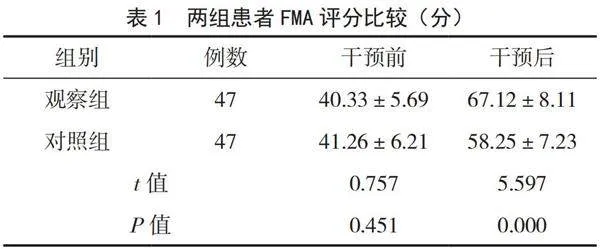

2.1 两组患者FMA评分比较

两组患者护理干预前的FMA评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);护理干预后,两组患者的FMA评分均升高,但实施认知行为干预的观察组患者FMA评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

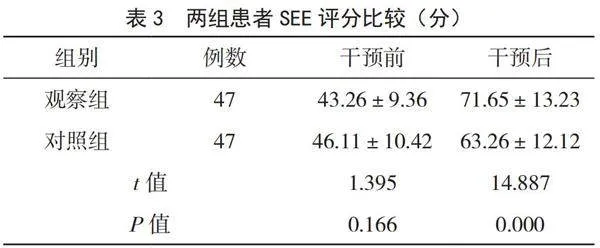

2.2 两组患者Barthel指数评分比较

两组患者护理干预前的Barthel指数评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);护理干预后,两组患者Barthel指数评分均升高,但实施认知行为干预的观察组患者Barthel指数评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

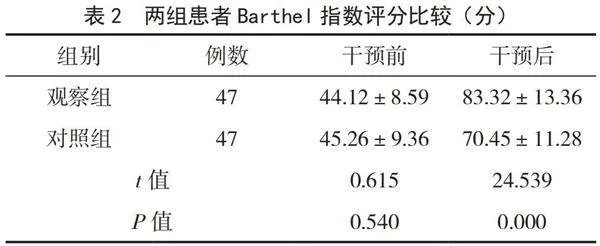

2.3 两组患者SEE评分比较

护理干预前,两组患者SEE评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);护理干预后,两组患者SEE评分均升高,但实施认知行为干预的观察组患者SEE评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

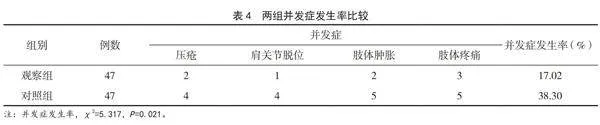

2.4 两组患者并发症发生率比较

实施认知行为干预的观察组患者并发症发生率(17.02%)低于对照组(38.30%),差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

3 讨论

脑卒中为临床常见脑血管疾病,近年来发病率逐年上升,具有年轻化趋势。大部分脑卒中患者经过及时治疗,病情能够保持稳定,但椎体束依然会受到不同程度损害,可能会产生肢体功能障碍,引起偏瘫[9]。一些脑卒中偏瘫患者对其病情认识不够客观,认知上的偏差会对其康复行为产生负面影响。由于脑卒中偏瘫患者恢复周期较长,随着康复进程的深入,一些患者康复信心也可能会持续下降,甚至产生抵触情绪,运动自我效能感量下降[10-11]。常规护理模式更注重患者生理层面的康复,但在患者心理及认知层面关注不够,会影响实际康复效果。因此,在脑卒中偏瘫患者康复治疗期间,需要采取一定措施转变患者认知偏差,引导患者以积极的心态面对康复治疗,通过健康的认知导向,进一步提高康复效能[12]。

本次研究中,观察组患者在康复期间实施了认知行为干预,从结果来看,两组患者FMA评分相较于干预前均有所上升,但观察组患者水平更高,与陈翔报道结果相似[13],说明实施认知行为干预有利于进一步改善患者肢体运动功能。认知行为干预是一个循序渐进的过程,期间能够对个体固有认知行为模式产生正向影响,改变患者认知偏差及行为偏差。同时认知行为干预可让患者形成正确的思维方式及理念,增强患者依从性,让患者意识到康复治疗的价值,使其能够配合治疗,在改变认知及思维理念的同时,使患者做出正确的康复行为,促进其肢体运动能力恢复[14]。护理干预后,两组患者Barthel指数评分相较于干预前有所上升,但观察组患者水平更高,与高艳等[15]报道结果一致,反映出认知行为干预能够进一步改善患者日常生活能力。认知行为干预以问题为导向,鼓励患者尽最大可能参与到康复训练当中,根据患者实际需求制定针对性康复方案,从多个维度训练患者运动能力,进而改善其日常生活能力,让患者能够早日回归社会[16]。认知行为干预实施过程中,医护人员不仅会关注患者生理状态,更关注患者心理状态及认知水平。通过持续沟通、情感支持、积极暗示、持续鼓励等,不断增强患者对于患者的信心,提高患者自我效能感。本次研究中,两组患者SEE评分相较于护理干预前有所上升,但观察组患者水平更高,与楚浓浓[17]报道结果一致,也从侧面反映了上述观点。另外,观察组患者并发症发生率要低于对照组,说明认知行为干预有利于患者形成良好的康复习惯,在配合医嘱的前提下,进一步加强并发症预防。

综上所述,在脑卒中偏瘫患者康复过程中,实施认知行为干预可在一定程度上改善患者肢体运动功能,提升患者日常生活活动能力,增强患者运动自我效能感,有利于减少患者并发症,对于患者早日康复具有积极作用。

4 参考文献

[1] 董媛媛,杨延辉,赵莎等.认知行为干预联合健康信念对脑梗死后偏瘫患者康复的影响研究[J].贵州医药,2023,47(12):1877-1878.

[2] 徐小义,王君,杜小杰.短期认知行为干预配合康复训练对脑卒中偏瘫患者运动功能及生活质量的影响[J].微量元素与健康研究,2024,41(1):11-12,17.

[3] 仪晓丹.认知行为干预联合健康信念对脑梗死后偏瘫患者康复的影响[J].中国现代药物应用,2022,16(24):174-176.

[4] 席小兰,罗丽珍.认知行为干预联合早期康复护理干预对脑梗死偏瘫患者遵医行为、认知功能及运动功能的影响[J].临床医学工程,2022,29(11):1599-1600.

[5] 曾海涓,孔佳佳,黄艳秋等.认知行为干预联合跨理论模型训练在脑卒中患者的应用研究[J].中国老年保健医学,2022,20(4):156-158.

[6] 陈颖利,杨金平.认知行为干预结合任务导向性训练对脑卒中后偏瘫患者的干预效果[J].河南医学研究,2022,31(11):1998-2001.

[7] Shah S,Vanclay EIocnQQ5W7ERKf3ECBvzhn0r52vA7GiyVqT6OLn0LdA=F,Cooper B.Improving the sensitivity of the Barthel Index for stroke rehabilitation[J].Journal of Clinical Epidemiology,1989,42(8):703-709.

[8] Shaughnessy M,Resnick BM,Macko RF.Reliability and validity testing of the short self-efficacy and outcome expectation for exercise scales in stroke survivors[J].J Stroke Cerebrovasc Dis.2004,13(5):214-219.

[9] 吴爱兰.认知行为干预对脑卒中伴吞咽障碍患者心理状态和生活质量的影响研究[J].心理月刊,2021,16(8):181-182.

[10] 程丽丹.认知行为干预联合健康信念对脑梗死后偏瘫患者康复的影响[J].黑龙江医药,2020,33(4):955-957.

[11] 靳文翠.康复阶梯图和认知行为干预在脑梗死后偏瘫患者中的应用[J].长治医学院学报,2020,34(4):291-294.

[12] 贾艳艳.治疗性沟通策略联合认知行为干预对脑梗死后偏瘫患者康复锻炼依从性及护理工作满意度的影响[J].医学理论与实践,2020,33(15):2576-2577.

[13] 陈翔.认知行为干预在脑卒中患者中的早期应用价值[J].中国医药科学,2020,10(6):173-175,221.

[14] 程丽丹.认知行为干预联合悬吊核心稳定训练对脑卒中恢复期患者生活质量的影响[J].中外医学研究,2019,17(33):177-179.

[15] 高艳,刘悦,魏婷婷.基于循证护理的认知行为干预对脑卒中患者早期康复锻炼依从性的影响[J].护理实践与研究,2022,19(5):692-695.

[16] 覃贤文,刘文伟.认知行为干预对脑卒中偏瘫患者康复影响的研究进展[J].齐鲁护理杂志,2019,25(7):110-112.

[17] 楚浓浓.认知行为干预对脑梗后偏瘫患者肢体功能及生活质量的影响[J].实用中西医结合临床,2021,21(11):154-155.

[2024-03-16收稿]