风险管理在血液净化中心护理中的应用效果

【摘要】 目的 探讨风险管理在血液净化中心护理中的应用效果。方法 选取2020年1月- 2021年1月医院血液净化中心收治的50例患者作为研究对象,依据组间基线资料均衡可比的原则,采用随机数字表法分为对照组和观察组,每组25例。对照组采用常规护理,观察组在常规护理的基础上实施风险管理。比较两组患者护理后的临床效果以及满意度。结果 实施风险管理护理后,观察组患者护理满意度明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。护理干预后,两组患者抑郁自评量表(SDS)、焦虑自评量表(SAS)评分均有改善,但观察组患者的SDS、SAS评分均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。实施风险管理护理后,观察组患者生活质量的情感、心理、社会三个维度的评分均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);但两组精神维度评分比较差异无统计学意义(P>0.05)。观察组患者总不良反应发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论 在血液净化中心采用风险管理护理可以显著提高患者临床护理质量,减少不良反应发生。

【关键词】 风险管理;血液净化;护理质量

中图分类号 R47 文献标识码 A 文章编号 1671-0223+aowLGyYNfe/Zof1qFp35A==(2024)15--03

血液净化是临床中一种治疗手段,主要是将患者血液中有毒物质引出体外,再利用血液净化装置清除致病的物质,以此达到治疗疾病的目的。但是长期治疗容易导致患者心理出现一系列负面情绪,同时又因患病人群多为老年人,认知能力与配合度均较低,进而影响治疗效果[1]。因此,应在血液净化期间加强护理管理,提高临床治疗效果。目前,临床常规的护理管理内容具有一定局限性,导致管理效果不佳。近年来,随着医学技术的不断提升,风险管理逐渐兴起,该管理模式能够有效预防不良事件发生,并根据患者心理、生理特点制定针对性的预防措施,促进患者康复[2]。本研究通过临床对比观察,探讨风险管理在血液净化中心护理中的应用效果,现将结果报告如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取2020年1月- 2021年1月医院血液净化中心收治的50例患者为研究对象。纳入标准:符合血液净化指标。排除标准:①精神疾病过往史;②身体功能障碍;③认知能力较差。在性别、年龄等基线资料均衡可比的原则下,按照随机数字表法分为对照组和观察组,每组25例。观察组男11例,女14例,年龄51~80岁,平均45.16±4.11岁;对照组男12例,女13例,年龄49岁~78岁,平均43.26±4.15岁。两组患者的性别、年龄比较差异无统计学意义(P>0.05)。患者和家属对本研究知情,并签署知情同意书。

1.2 风险管理护理方法

对照组采用常规护理,观察组在常规护理的基础上采用风险管理,具体内容包括:

(1)成立专业风险管理小组:由科室责任护士、主任医师以及护士长组成,明确血液净化中心常见的危险因素,认真评估患者病情、不良事件、并发症的风险情况,根据患者病情的轻中度合理规划,制定一套完整的风险管理制度方案并开展实施。

(2)加强风险管理的培训:定期对科室人员进行风险管理培训,提高其操作与护理管理技巧,确保分级管理的效果,保证管理的质量。

(3)需要详细分析血液净化期间可能出现的风险,然后进行定期检查,并按照医院奖罚制度进行评价。

(4)定期的维护医院仪器,同时进行合理的消毒管理,以此确保透析的效果。

1.3 观察指标

(1)护理满意度:采用本院自制的满意度评分表进行评价,其中80~100分为满意,70~79分为一般满意,69分以下为不满意。总满意度=(满意+一般满意)例数/总例数×100%。

(2)心理状态变化:采用抑郁自评量表(self-rating depression scale,SDS)评估患者的抑郁情况,其中50分以下为正常,50~59分为轻度抑郁,60~69分为中度抑郁,70分及以上为重度抑郁;采用焦虑自评量表(self-rating anxiety scale,SAS)评估患者的焦虑情况,其中50分以下为正常,50~59分为轻度焦虑,60~69分为中度焦虑,70分及以上为重度焦虑。

(3)生活质量评分:采用SF-36量表评估患者的生活质量,主要包括情感、精神、心理、社会4个方面,每项均为0~100分。

(4)不良反应发生率:包括感染、出血、凝血等不良反应。

1.4 数据分析方法

采用SPSS 24.0软件进行数据统计分析,计数资料计算百分率(%),组间率的比较采用χ2检验;计量资料用“均数±标准差”表示,组间均数比较采用t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者护理满意度比较

实施风险管理护理后,观察组患者护理满意度明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

2.2 两组患者护理前后心理状态评分比较

护理干预前,两组患者SDS、SAS评分比较差异无统计学意义(P>0.05);护理干预后,两组患者SDS、SAS评分均有改善,但观察组SDS、SAS评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2.3 两组患者生活质量评分比较

实施风险管理护理后,观察组患者生活质量的情感、心理、社会3个维度的评分均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);但两组精神维度评分比较差异无统计学意义(P>0.05),见表3。

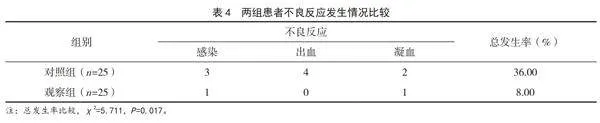

2.4 两组患者不良反应发生情况比较

实施风险管理护理后,观察组患者总不良反应发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

3 讨论

血液净化中心是医院的重要科室之一,接诊病患大部分需要接受透析治疗。血液净化主要是针对存在肾衰竭的患者,通过血液净化可以清除肾脏中毒素,控制病情发展,以延长患者的生命。但血液净化治疗也属于一种侵入性操作,穿刺过程中容易引起不良反应,加上治疗期间极易出现交叉感染的风险,影响整体治疗效果[3]。同时血液净化是一项长期的治疗方案,易导致患者出现一系列的负面情绪,影响疗效。因此,应在血液净化治疗期间加强护理管理,规避不良反应发生。

风险管理制度作为临床新型护理模式,可以有效降低血液净化中的感染风险,提高护理质量[4-5]。本研究中,观察组患者的护理满意度明显高于对照组,说明风险管理制度可以有效提高患者满意度,更容易被患者接受。主要原因是,风险管理在实施前以小组的形式展开探讨,分析患者病情以及治疗中的风险,制定针对性的风险管理措施(饮食、教育、血液透析管理),更容易被患者接受。本研究中观察组患者护理干预后的SDS、SAS评分均低于对照组,表明风险管理可以稳定患者心理情绪,降低心理压力。风险管理在患者治疗期间能够安抚患者情绪,并及时预防不良事件发生,确保患者安全的同时,稳定其情绪[6-8]。此外,本研究中观察组患者护理干预后的生活质量评分高于对照组,不良反应发生率明显低于对照组。风险管理中包含多方面的措施,可以优化护理流程,规范血液透析操作,进而减少患者血液透析间不良事件发生,防止交叉感染,进而改善患者预后,提高生活质量[9]。

综上所述,将风险管理制度应用于血液净化的患者效果明显,利于减少不良反应发生,提高护理质量。

4 参考文献

[1] 张格梅.质量控制对改善血液净化护理质量管理的作用[J].医学食疗与健康,2022,20(8):119-121,180.

[2] 陈春田.风险管理在血液净化中心护理质量中的应用效果分析[J].中国社区医师,2021,37(20):109-110.

[3] 沈洁.血液净化中心护理安全管理因素的分析及对策研究[J].心理月刊,2020,15(2):152.

[4] 拉巴卓玛.血液净化中心护理安全隐患分析及相关对策[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(77):244,258.

[5] 陈文涛,王淑英.血液净化中心护理安全隐患分析与解决方案[J].智慧健康,2018,4(32):11-12,18.

[6] 王欣.血液净化中心护理安全管理因素的分析及对策[J].首都食品与医药,2018,25(18):104.

[7] 缪文军.血液净化中心护理安全管理因素的分析及对策[J/CD].实用临床护理学电子杂志,2017,2(32):160,174.

[8] 盛伟.风险管理在血液净化中心护理质量中的应用效果[J].现代医药卫生,2017,33(11):1741-1743.

[9] 陈燕萍,徐连芳.风险意识在基层医院血液透析室护理管理中的应用[J].护理研究,2009,23(15):1385-1386.

[2023-07-19收稿]

作者单位:214400 江苏省江阴市人民医院