刻帖中的沈荃

关键词:清代;刻帖;沈荃

引言

刘恒在《中国书法史·清代卷》一书中对清代刻帖情况总结道:“清代承袭明代风气,刻帖数量之多,收录范围之广,都超过了以前任何时代,成为一种普遍的文化现象。”[1]97形成这种文化现象的原因有许多,综合来说,既有沿袭前代鉴藏家将自家所藏墨迹进行刊刻的风气,如梁清标刻《秋碧堂法书》、冯铨刻《快学堂法书》,也有官方大兴刻帖所造成的效应。康熙、乾隆二帝热衷刻帖,尤以乾隆更甚,下旨刊刻了《三希堂法帖》《墨妙轩法帖》等多种刻帖。“上有所好,下必甚焉”,刻帖活动在民间渐渐成为风尚。与此同时,一些敏锐的商人也纷纷抓住“市场需求”而大量刊刻,如安徽旌德县帖商姚学经刻《因宜堂法帖》《晚香堂苏帖》等。这些商业刻帖活动多为牟利,伪帖居多,但客观上也的确起到了推动清代刻帖发展的作用。

沈荃正是生活在刻帖盛行的时代。尽管清代的刻帖活动在他生前并未达到高峰,但在这股“时代洪流”中,沈荃作为康熙的书法老师,在诸家刻帖中必然是无法忽视的存在。

一、沈荃生平概述

沈荃(1624—1684),字贞蕤,号绎堂,别号充斋,华亭(今上海松江)人。邵长蘅《沈公神道碑》言,沈荃乃名门之后,是明初著名书家沈璨的十世孙:

沈氏于华亭,远有代序。明初,有兄弟同官学士者,长讳度,次讳粲,并以文章书法名于时,人称大小学士。公盖小学士十世孙也。[2]574

沈荃自幼聪颖,勤奋好学,很快在科举路上崭露头角,进而在顺治九年(1652)壬辰科高中探花,王熙《沈公荃墓志铭》云:

幼颖异,读书一二过即能背诵……发愤力学,尽通五经,为文援笔立成,秀丽可喜。年十九补府博士弟子员,科岁试辄第一。顺治五年以恩贡廷试,拔上卷,应授府推官。需次未铨除间,例得应秋试,辛卯,举于乡。壬辰登第,殿试,世祖章皇帝亲拔第一甲第三名。[2]569沈荃高中后历授翰林院编修、大梁巡道按察司副使。康熙元年(1662),沈荃丁母忧,康熙四年(1665)服阙补通蓟州道。

《沈公神道碑》载,康熙九年(1670)沈荃在任通蓟州道间因他事诖误,被部臣议降二级,补宁波府同知。不过沈荃在此时仍得康熙召见:

康熙元年冬,丁母忧去。服除,补通蓟道,以他事诖误,议夺二官,谪宁波府同知。公具疏辨,上雅闻公名,召见,命作行楷各体书,称旨,特诏以原品内用。明年,为康熙壬子。[2]574

《沈公荃墓志铭》亦云:“会吏部传旨召见,命书唐人早朝诗,上称善。因上疏自辩,诏复原级。”[2]570两处记述略有不同,前者为沈荃先自辩,后得召见命作书;后者为先召见命作书,再自辩。暂且不论哪一个记述顺序符合史实,可以肯定的是,沈荃因其书法而得到了康熙的关注,也因此被康熙延请为书法老师。

沈荃教导康熙书法的史实,可见于诸多文献。《圣祖仁皇帝庭训格言》载:

有翰林沈荃,素学明时董其昌字体,曾教我书法……故朕之书法,有异于寻常人者,以此。[3]

《康熙起居注》:

沈荃昔云伊曾亲受董其昌指训。朕幼年学书,有一笔不似之处,沈荃必直言之。[4]

《国朝先正事略》:

朕初学书,宗敬之父荃实侍,屡指陈得失,至今每作书,未尝不思荃之勤也。[5]

康熙十年(1671)后,沈荃历任太祖实录纂修官、日讲起居注官、国子监祭酒、詹事府少詹事兼翰林院侍讲学士、詹事府詹事等职[2]570,主要工作为编纂顺治实录、整理起居注等,但君臣间仍旧保持着紧密的书法活动,如:

(十四年二十四日)上出尚方笺楮,命国子监祭酒沈荃,撰屏风铭楷书以进。是日,呈御,上赏其书,赐表里各三匹,命于乾清门赐茶。[6]185

(十六年初十日)上谕喇沙里:“尔可同詹事沈荃于乾清门候召。”少顷,传入懋勤殿,命荃书“忠孝”二大字及“正大光明”四字行书一幅。上览毕,复亲书“忠孝”二大字……又传谕沈荃:“尔在御前作书,未免拘束,可于私寓写大小字数张进呈,朕将览焉。”[6]269

康熙二十三年(1684),沈荃去世,康熙闻讯“悼惜久之,曰沈某极清苦,命以白金五百两赙其丧”[2]575。沈荃去世多年后,康熙仍尊崇与缅怀他,康熙三十八年(1699)四月,第三次南巡的康熙在扬州府追念沈荃,书“落纸云烟”四字赐沈荃之子沈宗敬:

上追念已故尚书徐乾学、詹事沈荃,御书“爱清景”三大字,赐徐乾学子、原任御史徐树谷;书“落纸云烟”四大字,赐沈荃子、原任庶吉士沈宗敬。[7]

“落纸云烟”本指书法或诗文的高超玄妙、变化多姿,康熙书此四字,除对沈荃书法的赞誉外,恐怕更多的是追思沈荃与其探讨书法的时光,而此四字在日后也成为收录沈荃个人书作的帖名,即《落纸云烟帖》。

二、辑录沈荃书作的刻帖

就目前所知,传辑录沈荃书作的刻帖有《昭代楷法》《翰香馆法书》《古宝贤堂法书》《国朝名人法帖》《百石堂藏帖》《望云楼集帖》《碧山草堂藏帖》《试砚斋帖》《小竹里馆藏帖》《艺菁园法帖》《落纸云烟帖》《懋勤殿法帖》及《赐金堂帖》。需要特别说明的是《懋勤殿法帖》和《赐金堂帖》。

《懋勤殿法帖》为历代丛帖,以《淳化阁帖》为基础重新增删编次,始刻于康熙二十九年(1690),历时数年刻成,传辑录沈荃之书,容庚《丛帖目》中对《懋勤殿法帖》有案:

一九五九年七月,余至故宫博物院图书馆……观《懋勤殿帖》二十四册……或云《殿帖》乃二十六卷,其二十五、二十六卷刻清臣孙承泽、沈荃……六人书,则故宫所无。[8]

此帖刻成后原石搁置于“浴德堂”西面小群房内,直至民国时期,到1949年之后时才陆续将帖石清理出。[9]54由于此帖绝少传拓,是以清人所知亦不多,记录往往相互矛盾。乾隆七年(1742)内廷大学士鄂尔泰、张廷玉等人奉旨编纂的《国朝宫史》中有该帖记录:

(懋勤殿法帖一部)前列历代帝王书,恭镌世祖章皇帝……凡二十六卷。康熙二十九年勒石。圣祖仁皇帝御制序:朕惟书契既兴……取内府所藏旧拓与名人墨迹,远自上古,以迄本朝,编次模刻,题曰二十有八卷。[10]

鄂尔泰、张廷玉等人言此帖有二十六卷,康熙序云为二十八卷,而乾隆五十六年(1791)《石渠宝笈续编》目录中记载《懋勤殿法帖》有两种,一为八卷,一为二十四卷。[11]志高在《懋勤殿法帖》一文中介绍,其在北京故宫博物院所见《懋勤殿法帖》藏本有两种。第一种即是前文所述《懋勤殿法帖》,为二十四卷;第二种标题也叫《懋勤殿法帖》,但只辑录顺治、康熙书作,为八卷。[9]56二种刻帖皆无沈荃书。志高所言与《石渠宝笈续编》记载相同,故历代丛帖《懋勤殿法帖》应为二十四卷。

综上而言,《懋勤殿法帖》并无沈荃书,或只是误传。然张伯英《法帖提要》中载一尾刻“懋勤殿李邕法帖,康熙三十四年乙亥秋七月初四日奉旨模勒上石”之帖,内容为《大照禅师碑》《牡丹诗碑》,[12]288而现存二十四卷《懋勤殿法帖》中无此二作,容庚疑为《懋勤殿法帖》刻成后,又刻单帖行世。[12]453按此推论,沈荃等六位清臣书应为增刻,即康熙所言二十八卷的一部分。而后又因帖石无人问津,散去亦不为人知,至乾隆七年(1742),此帖存二十六卷;再至乾隆五十六年(1791),仅存二十四卷,存疑待考。

《赐金堂帖》仅见著录,未见实物。嘉庆《松江府志》卷七十三“艺文志”中,著录松江历代刻帖,辑录沈荃书作刻帖有二,一为《落纸云烟帖》,二即《赐金堂帖》,皆注“沈荃书”。[13]1649按此体例,后者同为沈荃的个人丛帖。从排序看,《赐金堂帖》应在《落纸云烟帖》后所刻。然所见文献除嘉庆《松江府志》外,钱泳《履园丛话》卷九“本朝帖”云“华亭沈氏有《落纸云烟帖》,又《赐金堂帖》”之说[14],但也未有进一步论述。《履园丛话》成书于道光六年(1826)[15],钱泳之说或据嘉庆《松江府志》而云。张伯英《法帖提要》、容庚《丛帖目》均未提及此帖。

田振宇《松江博物馆藏〈落纸云烟帖〉残石考》一文中言,《落纸云烟帖》与《赐金堂帖》两套帖石刻成后均置于沈荃祠内,后帖石散失。[16]《松江文物志》载,20世纪70年代到80年代,官方陆续征集到《落纸云烟帖》刻石计二十九块。[17]《松江文物志》何以未提及《赐金堂帖》,且征集的散失帖石仅有《落纸云烟帖》一种?从著录文献的稀少加之未能征集到《赐金堂帖》的帖石看,推测此帖本就不存,或是嘉庆《松江府志》编者以讹传讹,未详细考证便编入志书。《赐金堂帖》当无可考。

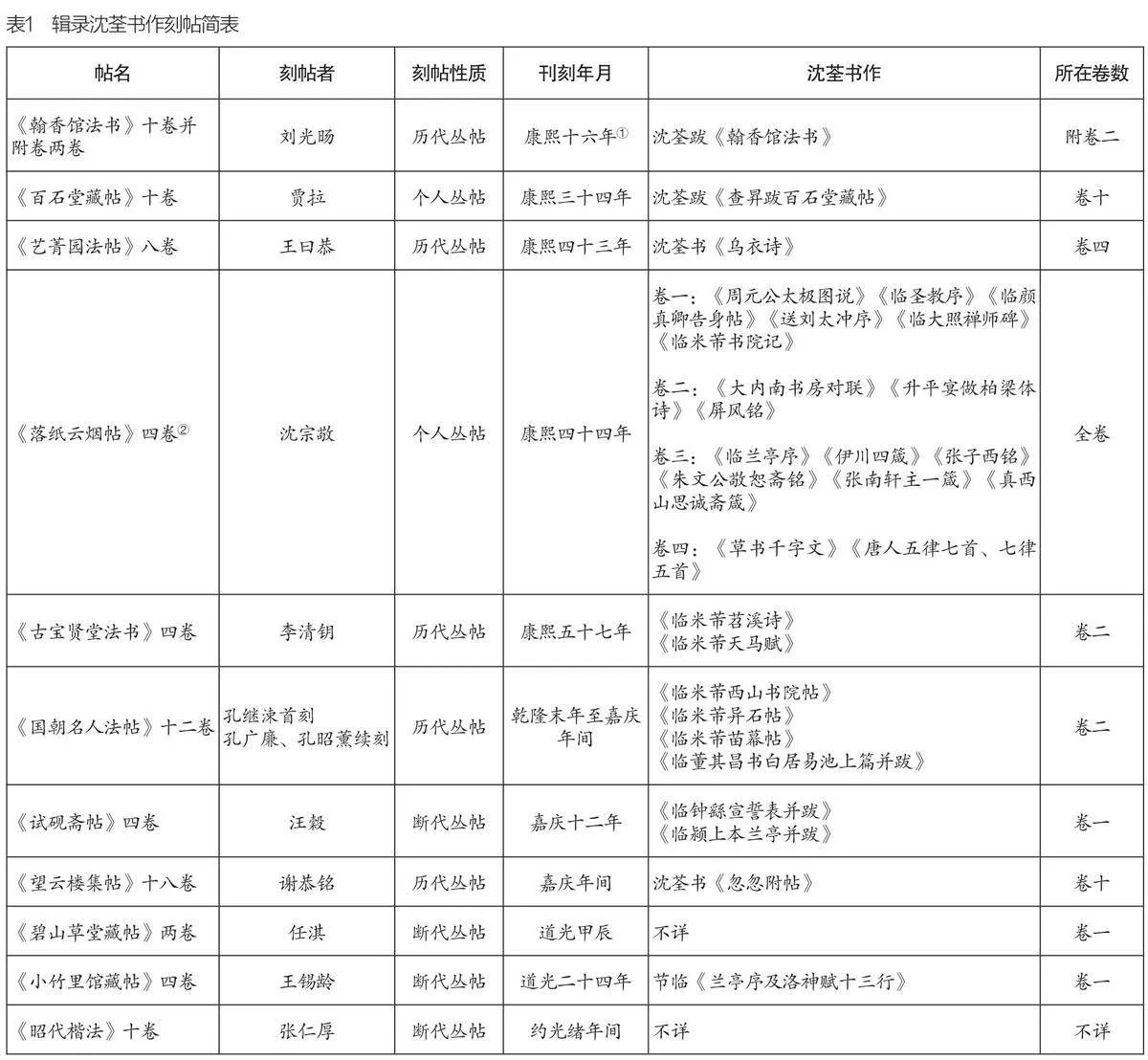

现将实际辑录沈荃书作的刻帖以表格形式列出,并标注关键信息,以便直观了解刻帖中辑录沈荃书作的情况。(表1)

三、从刻帖看沈荃

最先辑录沈荃书作的刻帖是刘光旸所刻的《翰香馆法书》。刘光旸(生卒年不详),字雨若,明末清初鉴藏家、刻帖家。除《翰香馆法书》外,《式古堂法书》《快雪堂法书》等名帖也出自其手。入清后的刘光旸凭借精湛的刻帖技术得到顺治赏识,授鸿胪寺序班之职。《翰香馆法书》刻成后刘光旸分别延请王崇简与沈荃作跋,王崇简跋曰:

昔董文敏为先大夫墓表,至良乡馆舍书之,其昌曰:“必得刘雨若摹刻,可传也。”予久仰雨老妙手,无出其右者,恭遇世祖章皇帝招侍内廷,受今职。当代无不知刘君矣。[18]76-77

据王崇简跋可知,彼时书家竞相以拥有刘氏刻帖为荣,张伯英亦谓“雨若刻石为董香光、王觉斯所推崇”[12]126。沈荃在康熙十六年(1677)为刘光旸《翰香馆法书》作跋:

鸿胪刘君博古之好,摹刻《翰香馆法帖》一部,神采郁郁,从晋唐宋以来名迹,出诸帖之上,可称甲观。则雨若具眼,余言不尽,无所评矣。[18]77-78

沈荃跋更像是为刘光旸“背书”,侧面反映出沈荃当时的书法地位,令刘光旸如此刻帖高手也请其作跋,并将沈荃跋语镌于卷末,足以体现出该帖的重要。

康熙四十四年(1705),沈宗敬奉旨摹刻沈荃书作专辑《落纸云烟帖》。清代仅有四人以臣子身份获下旨刻帖待遇之殊荣,代表了官方意志在文化层面上对沈荃的高度认可。

《落纸云烟帖》帖石尚存“云烟”二字(现藏于松江博物馆)。康熙曾两次御书“落纸云烟”赐赠。第一次即前文所述康熙三十八年(1699)赠沈宗敬;第二次则为嘉庆《松江府志》首卷下“宸翰”所载:康熙四十一年(1702)四月书赠王鸿绪[11]73。二者相较,刻入《落纸云烟帖》的“落纸云烟”应为沈宗敬所得赐字。此帖辑录书作皆为御府所藏沈荃以臣子身份之作。

就书法风格而言,沈荃是清初追随董其昌的代表人物,刘恒直言“康熙年间董其昌书风的一统天下,实在是肇始于沈荃向圣祖的灌输”[1]52,而康熙也多次提及沈荃之书源于董其昌。沈荃不仅在技法与风格上忠于董其昌,并且在学书的路径上也接近董其昌,上文简表(表1)所列沈荃临作便可见一斑。

沈荃学书取法范围较广,时人已有论之,王熙云:“公书法最工,上自钟、王,下迄苏、蔡,皆得神骨,晚年于米海岳、董文敏至深。”[2]574王熙所提之人,也正是董其昌的取法对象。苏小凤《董其昌书法取法研究》一文对董其昌的取法实践做了较深入探讨,总结出董其昌于魏晋取法钟繇、“二王”,于唐取法李邕、颜真卿,于五代宋元取法杨凝式、苏轼、米芾、黄庭坚和赵孟。[19]沈荃的取法对象与董其昌的取法对象高度吻合。

从上述简表中可见,沈荃在众多书家中又对米芾用功至深,盖因董其昌亦喜爱米芾,极力褒奖:

吾尝评米书,以为宋朝第一,毕竟出东坡之上。[20]21

米元章书,沉着痛快,直夺晋人之神。[20]5

余尝临米襄阳书,于蔡忠惠、黄山谷、赵文敏非所好也。[20]57

可以说沈荃的这一系列的临书取法对象,都是对董其昌的亦步亦趋,同时也深深影响了其与康熙之间的书法活动。

《落纸云烟帖》所收多为奉旨所书,如卷一《周元公太极图说》落款为“康熙丁巳六月下瀚,日讲起居注,詹事府詹事兼翰林院侍读学士,臣沈荃奉旨恭录”[21]。只有在临作中沈荃落款为“仿某作,臣沈荃”。两种落款之间的差异颇耐人寻味,这些临作应非康熙本意,而是沈荃在日常与康熙之间的书法交流或者指导之时的个人主张,即“师法董其昌,亦师法其学书途径”。这种指导更直观地体现在王熙所言“尝于御前临米海岳帖,上见其笔秃,取凤管一,亲吮毫以授”。[2]570

沈荃书法未能跳出董其昌的樊篱,但其学书的方法是值得肯定的。同时也正因他出色地继承了董其昌的风格,在尚未被康熙关注前,即以书闻名,朱严品曾谓:“皇上留心书法,遍询朝士,谁可为当代钟、王者,左右以公名对。”[22]6

如果说临作表现了沈荃的学书理解,那么《落纸云烟帖》卷三所抄录的儒学经典,则反映了沈荃与康熙之间并非单纯的书法游艺,而是借书法与康熙探讨治理天下之道。这些书作虽为奉旨而书,但未尝不是康熙与沈荃论政后的自我勉励的表现。孙在丰言:

论者徒见公操翰入侍至尊,恩数稠垒,为在廷诸臣所罕俪,遂以公之获受知眷,惟在于此,不知其吏治之精,勤敷陈之明确,实有以深彻圣聪者。故特假游戏翰墨之事以通君臣款洽之情耳。[22]1

《康熙起居注》也有类似记载:

(十六年六月十七日)未时,召沈荃至懋勤殿,出示御府晋、唐、宋、元名迹及“淳化”“兰亭”诸帖。荃阅“九成宫”帖,奏曰:“此铭乃唐魏征所撰,颂美之中仍寓规诫。臣见《贞观政要》一书,君臣咨儆,大有裨于治道。皇上宜置左右,时加省览。”上曰:“朕观魏征,当日每见太宗,必尽言极谏。如愿为良臣,不愿为忠臣之语,甚有意味。此书朕亦时时览之 。”[6]280-281

由此可见,沈荃虽以书法引起康熙的关注,进而成为康熙的书法老师,但其并不甘于只为普通的词臣,而是通过书法的方式与康熙论政,以实现传统士大夫“经邦济世”之人生抱负。综观沈荃一生,政绩平平,无甚建树,不得不说是其人生憾事。但张伯英曾言:“此帖(《落纸云烟帖》)奉旨摹勒,御赐帖名,可谓文臣荣遇。”[12]257从这个角度来看,沈荃无疑又是成功的。

余论

以刻帖出发论沈荃,有以偏概全之嫌。但如上文所述,在清代刻帖已经发展成为一种普遍的文化现象,刻帖中所收书作,也代表了对被选辑书家的认可,诚如张伯英所说:“刻帖用意不同,或因其书之美而垂为世范,或景仰其人而存其手迹。”[12]348清代康熙至光绪间十余部刻帖选辑沈荃之书,其影响力不可谓不大。然而从艺术层面来看,这些刻帖多选辑沈荃临书之作,这是否在一定程度上也反映了时人对沈荃书法的态度——认为其临作高于创作?而在政治层面,清代除沈荃,张照(1691—1745)、汪由敦(1692—1758)及成亲王永瑆(1752—1823)皆是以臣子身份得下旨刻帖。永瑆虽为臣子,但因其皇家身份暂且不论。张照与汪由敦皆为乾隆“五词臣”,书法受到乾隆推许,他们的政治才能更为乾隆所重。

张照在雍正朝累官至刑部尚书,雍正十三年(1735)因处理苗疆事务不当,乾隆元年(1736)被革职入狱,乾隆爱惜张照才华令其入武英殿修书;此后张照又凭借高超的刑名才能,于乾隆七年(1742)官复刑部尚书。汪由敦更因平定金川有功而升任军机处协办大学士,后虽因卷入党争降为兵部侍郎,但又因治理永定河水患有功,于乾隆十七年(1752)复授工部尚书,乾隆十九年(1754)加授太子太傅兼刑部尚书。相较于张、汪二人,沈荃的政绩可说是乏善可陈,虽然沈荃也想通过书法实现自己的政治抱负,惜终究未能建功立业,仅以三品词臣身份被破例授予“文恪”的谥号。

尽管沈荃生平未能尽善尽美,但其作为清初延续董其昌书风的代表人物并被延请为康熙的书法老师,影响了康熙的书法审美,进而产生了康熙时代的“崇董书风”。“崇董书风”又促成了“馆阁体”的发展与形成,可谓是书法史上的一系列“连锁反应”,沈荃实是其中源起,故沈荃在清代乃至中国书法史上,应当占有一席之地。

策划、组稿、责编:金前文、史春霖