中国古代绘画中的儒家“比德”思想漫议

关键词:比德;山水比德;以形媚道;以物托志

儒家学者往往以伦理观点将自然现象和绘画形式的审美价值比附归于道德,在绘画理念上常常将自然之美与人的道德因素进行嫁接,由此就产生了绘画美学上的“比德”思想。

一、关于“比德”的概念界定

比的手法,在《诗经》中的运用就已十分普遍。“比”即以此物比彼物。古人之“比”,当是修辞学中的譬喻、比拟。(于苏光《比、兴手法——人与自然的和谐律动》)

艾兰在《水之道与德之端——中国早期哲学思想的本喻》一书中认为,作为一个哲学概念,“德”是一种内在活力,具有使人类社会得以发展与界定的特质。“德”是与万物生命的溪流相似的一种流体。“德”乃与生俱来之物,并系有待发展的潜质。然而,它必须先天有禀赋并得到后天培养才能成为美德。“所谓比德,简单地说,是指以自然物象之美来比附人物的道德之美,是先秦重要美学观念之一。”[1]

“比德”并不是儒家思想者借助山水等自然物的形象特征来附会、印证其仁学思想,而是其在对山、水等自然物进行直观观察的过程中所获得的一种审美体验:自然的山、水与人内在的精神品格的确具有某种共性,主体同对象的“比德”贯穿于对形象的观照过程,是“心境”与“物境”的“同态感应”、迹化为一;在其本质上,也就是因主体心理情感结构与客体形象结构相同或类似而形成的“异质同构”关系中的心物交融。“因此,儒家的“比德”,是一种超功利的、自满自足的美感境界,能够使主体获得美的愉悦[2]。所谓比德,指从客体自然物的某一特征中品味出与主体相关的美德。

儒家经典还进一步讲到了“君子”该如何表现自己的高风亮节,如何体现自己内外兼修的美,主要的办法就是寻找对应的形象载体、对应的象征物。一水一山,一动一静,山水之美象征了智者和仁者的内在美德和智慧,这就是“比德”的含义[3]。“比德”观是中国文化传统中很独特的艺术形态。它很深刻地包含了艺术与道德的曲折关系,美与善在中国的文化系统中有着悠久而紧密的联系[4]。

关于人与自然的关系,以孔子为代表的儒家哲人提出了著名的“比德”说。孔子开儒家以道德的善来比附自然山水的先河。后代儒者继其后,也多持“水者,君子比德焉”之说。如《荀子·宥坐》《说苑·杂言》《尚书大传》《韩诗外传》等儒家经典著作中都有关于以水比附君子道、德、仁、义等方面的记述。“比德”是华夏美学塑造人性情感、心理结构的具体方式,是“礼乐传统”和儒家道德观念的体现[5]。

“比德”是将自然山水、草木的形貌与人的某些内在品德或道德的对应关系做意象化的比附、比喻,从而将自然人格化、精神化,人的思想、情感得以物化和对象化。这样,自然的风貌与人的气质便相互沟通,二者在二元耦合的对流运动中化合为一体,从而构成了中国独有的山水文化与山水艺术。

二、关于“比德”文化的演进历程

“比德”观念在先秦较为流行,而影响后世深远的“比德”观主要源于儒家。早在孔子时代,人们就发现了人与自然的联系。孔子谓:“知者乐水,仁者乐山。知者动,仁者静。知者乐,仁者寿。”[6]孔子这种所谓“君子比德”思想,不仅是其个人的观点,也是先秦哲人欣赏自然美的一种普遍反映。“比德”山水观,表达了人们亲近山水的情志。这种以山水“比德”的说法,对自然美的看法,也启发了后代艺术家向自然山水寻求高洁品格[7]。

孔子提出“知者乐水,仁者乐山”这种“比德”山水观,实际上是引导观者在游历山水时,将山水比拟为一种精神,体悟“仁”“知”这类社会品格。这种以山水来比喻人仁德功绩的哲学思想对中国传统文化产生了深刻的影响。“知者乐水,仁者乐山”包含了对自然美的赞赏,又包含了对仁、智的赞美,两者比附依托,成为一个有机的整体。

虽然孔子直接论画的言论不丰,但是他将“绘事”与“道”“德”“仁”“艺”有机融合,开创了“山水比德”的先河。“山水比德”始于孔子,这是孔子对中国山水画最重要的贡献。

儒家中的孟子、荀子则专门发展了“知者”“仁者”思想,侧重于“比德”而有阐发。《孟子·离娄下》记载:“徐子曰:‘仲尼亟称于水,曰:“水哉,水哉!”何取于水也?’孟子曰:‘原泉混混,不舍昼夜,盈科而后进,放乎四海。’”言水情而蕴德性,其论观水之术,“比德”色彩更浓。《孟子·尽心上》曰:“孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下,故观于海者难为水,游于圣人之门者难为言。观水有术,必观其澜。日月有明,容光必照焉。流水之为物也,不盈科不行;君子之志于道也,不成章不达。”此二则都有“盈科”一语,意谓水灌满坑洼,后比喻满足。

荀子对观水也做了解释。《荀子·宥坐》曰:“孔子观于东流之水。子贡问于孔子曰:‘君子之所以见大水必观焉者,是何?’孔子曰:‘夫水,……似德。……是故君子见大水必观焉。’”山水是大物,所以孔子以仁者、智者乐之。荀子则“以玉比德”。《荀子·法行》曰:“夫玉者,君子比德焉。温润而泽,仁也;栗而理,知也;坚刚而不屈,义也;廉而不刿,行也;折而不挠,勇也;瑕适并见,情也……《诗》云:‘言念君子,温其如玉。’此之谓也。”

此外,荀子还以芷兰“比德”,他说:“芷兰生于深林,非以无人而不芳。”

(《荀子·宥坐》)这同样是从人的伦理道德角度去看自然现象,把自然现象看作是人的某种精神品质的对应物。

先秦尤其是原始儒家的“比德”观对后世影响深远,在儒家的修身说,以及建筑、绘画、诗歌等艺术形式,乃至民间吉祥文化中,都有一定程度的体现[8]。

《论语》云:“子夏问曰:‘巧笑倩兮,美目盼兮,素以为绚兮,何谓也?’子曰:‘绘事后素。’曰:‘礼后乎?’子曰: ‘ 起予者商也, 始可与言诗已矣。’”“子曰:‘志于道,据于德,依于仁,游于艺。’”“‘君子不以绀饰,红紫不以为亵服。’子曰:‘恶紫之夺朱也。’”子夏借《诗·卫风·硕人》描写庄姜的美丽、善良和孔子谈礼。孔子认为,庄姜首先有善良的品德,其次有着美好的笑容和眼神,所以才成为真正的美人。绘事,指绘画之事;后素,指后于素也。谓绘画先以粉地(素)为质,而后施五彩(绚)。孔子认为“礼后于仁”“仁胜于艺”,君子的服饰应以“素”为本。

“比德”在汉代有所发展,董仲舒、刘向是其中的代表。董仲舒在《春秋繁露·山川颂》中说:“物皆因于火,而水独胜之,既似武者;咸得之而生,失之而死,既似有德者。孔子在川上曰:‘逝者如斯夫,不舍昼夜。’此之谓也。”[9]

三、绘画中的“比德”思想

“山水比德”将自然人化,将人对象化,这样人与自然山水通过“比德”实现了互动与互融,从而对中国山水画的立意产生了深远的影响。

顾恺之所著《画云台山记》是我国第一篇山水画论,它阐述了布景、取景之法,蕴含鲜明的“比德思想”:“相近者,欲令双壁之内,凄怆澄清,神明之居必有与立焉。”[10]“凄怆”,指“严寒貌”;“澄清”,是“明洁”之意;“神明”是天地间一切神灵的总称。顾恺之在此以山水的“凄怆澄清”,来比拟“神明之德”。

经过南北朝的酝酿,山水画坛出现宗炳、王微、陆探微、谢约、萧贲、曹仲达、杨子华、冯提伽等山水画家。宗炳和王微二人不但是艺术实践家,也是艺术理论家。宗炳的《画山水序》、王微的《叙画》都是影响深远的山水画理论著作,充分体现了“山水比德”思想。

宗炳在《画山水序》的开篇即写道:“圣人含道应物,贤者澄怀味象。至于山水,质有而趣灵。是以轩辕、尧……许由、孤竹之流,必有崆峒、具茨、藐姑、箕首、大蒙之游焉。又称仁者之乐焉。夫圣人以神法道而贤者通,山水以形媚道而仁者乐,不亦几乎?”[11]“圣人含道应物,贤者澄怀味象”“山水以形媚道”“仁者之乐”等论点均将山水(包括山水画)与“道”“玄”“仁”等哲学命题联系起来。山水是含“道”(这里的“道”兼有儒、道、玄、佛等思想)的载体,山水画的最高境界即是由“澄怀味象”而“通于道”。山水与“道”“人格”相“比附”,从而上升到山水文化的高度。

荆浩所作《笔法记》也是一篇充满“比德”思想的画论。他继承了孔子“山水比德”的思想,托物言志,以松自喻,提倡“君子之风”。《笔法记》开篇云“苔径露水,怪石祥烟,疾进其处,皆古松也”“蟠虬之势,欲附云汉”“不能者,抱节自屈”,已有寓意。荆浩生于五代乱世,因而以“不能”之松自喻,但他又认为松之“真”在于“枉而不屈”,“从微自直,萌心不低”“如君子之德风也”[12]。他又说:“乃知教化,圣贤之职也,禄与不禄,而不能去,善恶之迹,感而应之。”[13]君子立德而不为利禄所动,荆浩《古松赞》云:“不凋不荣,惟彼贞松。势高而险,屈节以恭。叶张翠盖,枝盘赤龙。下有蔓草,幽阴蒙茸。如何得生,势近云峰。仰其擢干,偃举千重。巍巍溪中,翠晕烟笼。奇枝倒挂,徘徊变通。下接凡木,和而不同。以贵诗赋,君子之风。风清匪歇,幽音凝空。”[14]这里,荆浩对松树的形神、气质乃至于声进行了绘声绘色的刻画。从形象上看,“叶张翠盖,枝盘赤龙”,“巍巍溪中,翠晕烟笼。奇枝倒挂,徘徊变通”;从声音上说,其“风清匪歇,幽音凝空”;从精神上说,松树不凋不荣,贞节自守,处险高之处,能伸能屈,徘徊变通,进退自如,与凡水、俗草和而不同,有君子之风。这种以物托志、重人格修养的精神对后世画论及画家的为人均产生了极大的影响。

绘画思想中的“比德”迅猛发展,并且成为时尚,出现在宋代。欧阳修在《浮槎山水记》中说:“至于荫长松,藉丰草,听山溜之潺湲,饮石泉之滴沥,此山林者之乐也。”[15]164在此,欧阳修以“山林者之乐”比喻超越“天下之物欲”而悠然自得的君子之风。欧阳修在《六一跋画·试笔》中说:“萧条淡泊,此难画之意,画者得之,览者未必识也。故飞走迟速,意浅之物易见,而闲和严静,趣远之心难形。若乃高下相背,远近重复,此画工之艺耳,非精鉴者之事也。”[15]163同样强调绘画必须以人格意境为重。

继承欧阳修而完成北宋诗文运动大业者是苏东坡。他倡导诗文“皆有为而作”,推崇欧阳修“我所谓文,必与道俱”的思想。宋人文同最擅画竹,称赞竹之“虚心”“劲节”。苏辙《墨竹赋》称竹“苍然于既寒之后,凛乎无可怜之姿,追松柏以自偶,窃仁人之所为”。宋人论画不是着眼于艺术对象或客体,而是重在“道”“心”“德”,侧重于主体的内在精神世界。苏轼对文同的绘画身份十分推崇。苏轼在《文与可画墨竹屏风赞》中说:“与可之文,其德之糟粕;与可之诗,其文之毫末;诗不能尽,溢而为书,变而为画,皆诗之余。其诗与文,好者益寡。有好其德如好其画者乎?”[16]苏轼《墨君堂记》云:“然与可独能得君之深,而知君之所以贤。雍容谈笑,挥洒奋迅而尽君之德。稚壮枯老之容,披折偃仰之势。风雪凌厉以观其操,崖石荦确以致其节。得志,遂茂而不骄;不得志,瘁瘠而不辱。群居不倚,独立不惧。与可之于君,可谓得其情而尽其性矣。”[17]

到了元代,汉族知识分子郁郁而不得志,艺术便成了发泄苦闷情绪的载体。以黄公望、王蒙、倪瓒、吴镇为代表的文人画家标举“性情”“逸气”,倡导“适趣”“自娱”,“岁寒三友”(竹、梅、松)、“四君子”(梅、兰、竹、菊)、“五清”(梅、竹、兰、菊、松)之类的绘画题材日益流行。黄公望说:“松树山脚,藏根苍秀,以喻君子。”[18]王冕画梅,在立意上十分独到,其《劲草行》云“节如剑竹花如稻”“十月霜风吹不倒”,歌颂“汉家不降士”的气节。赵雍因其父赵孟以赵宋王孙出仕新朝而自愧,终身不画兰。总之,文人画家以物寓志,寄托亡国之恨,表现大义凛然的不屈民族精神。(图1)

明清两代,对“比德”所论更多。文徵明说:“古之高人逸士,往往喜弄笔作山水以自娱。然多写雪景,盖欲假此以寄其岁寒明洁之意耳。”[19]吴历在《墨井画跋》中云:“竹之所贵,要画其节操,风霜岁寒中,卓然苍绿也。山中酒熟,独酌成醉,信笔挥洒,遂成苍翠,甚娱乐也。何可一日不画此君?”[20]恽格语:“余画树喜作高柯古干,爱其昂霄之姿,含霜激风,挺立不惧,可以况君子。惟营丘能得此意,当以瓣香奉之。”[21]241又说:“雪霁后写得《天寒木落石齿出》,转以赠赏音,聊志我辈浩荡坚洁。”[21]287

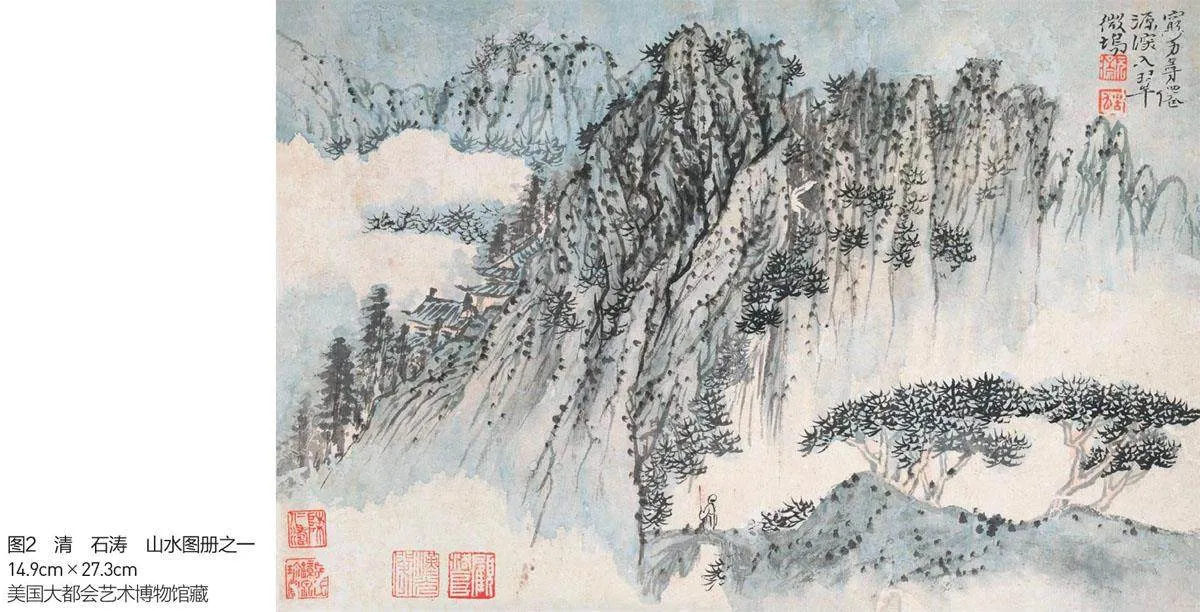

石涛在《苦瓜和尚画语录·资任章》中说:“山之蒙养也以仁,山之纵横也以动,山之潜伏也以静,山之拱揖也以礼,山之纡徐也以和,山之环聚也以谨,山之虚灵也以智,山之纯秀也以文,山之蹲跳也以武……由此推之,此山自任而任也,不能迁山之任而任也。是以仁者不迁于仁而乐山也……夫水:汪洋广泽也以德,卑下循礼也以义,潮汐不息也以道,决行激跃也以勇……是故知者,知其畔岸,逝于川上,听于源泉而乐水也。”[22]石涛在此引用孔子关于“知者乐水,仁者乐山”的思想,将“山”与“水”的灵性和人的精神道德相比附,从而将儒家的“比德”思想又向前推进了一步,揭示了山水的自然特征与人的审美关系,指出自然山水是艺术家的最大蒙养。(图2)

综上所述,“山水比德”至少在以下三个方面影响了中国山水画的审美认知:

一、“山水比德”既揭示了人与自然在某些属性上的相通性、互动性,又将这一比附关系置于天、人同构的基础上,在“天人合一”的世界观、审美观的指导下,将人的主观审美情感“移入”可观的自然对象之中。这种“移情”使自然与人达到同化与共鸣,在此,主观与客观、主体与客体完全合二为一,从而形成了中国山水画的审美规范——造化与心源的有机统一。

二、“山水比德”思想对山水画的不断渗化,使山水艺术的写意性、表现性得以加强,山水画的文人化、文学化倾向逐渐成为主旋律,诗、书、画、印的四位一体昭示了中国山水画的综合性与独特性。

三、中国山水画在“比德”思想的影响下,逐渐形成了相对固定的题材与画科,梅、兰、竹、菊“四君子”形象早已成为中国文人山水画所青睐的题材。文人画家借用这些形象来抒发自己的高洁脱俗的美好情怀,表达自己的人生志向与理想,以物托志也变成了一种独特的审美表现手法。

当然,由于历史的承传、延续,“山水比德”作为一种审美范式,对当代画家来说已成为一种惯性与定式。如何发扬传统文化,并使之在当代转型,成为符合现代人审美情趣的新型艺术观念,是当代中国画家必须思考的问题。

策划、组稿、责编:史春霖、金前文