民生疾苦与救亡图存

关键词:嘉陵江纤夫;抗战;劳动者

1937年,全面抗战的爆发迫使国民政府由南京迁往重庆,交汇于重庆的长江和嘉陵江由此成了西南大后方与前线通行的交通要道:一方面,大批工业设备和人员沿长江、嘉陵江从沿海等地撤离到西南大后方;另一方面,抗日将士和物资由此开往前线,长江上游和嘉陵江一度成为抗战运输的生命线。彼时的交通运输方式还较为落后,汽轮较少而仍以旧式木船居多,遇急流险滩、暗礁漩涡时还须依靠人力拉纤以使船只涉险通行,那些活跃在长江上游和嘉陵江的纤夫则成了战时的重要运输力量。尽管近代诗歌、散文中有大量以纤夫为主题的作品,但其并非传统视觉艺术中的母题,因此近代美术中的纤夫形象并不多见。然而,随着重庆成为战时陪都,不少聚居在此的艺术家通过木刻、国画等各种媒介开始反复描绘纤夫。其中又以嘉陵江纤夫居多,嘉陵江纤夫何以在短期内被众多艺术家反复描绘?他们又是如何构建嘉陵江纤夫的形象?在嘉陵江纤夫的形象背后又潜藏着怎样的情感因素?本文将围绕上述问题展开讨论。

一、作为“劳动者的一个典型”的纤夫与抗战运输

我国地域广大、河流众多,在汽轮尚未普及的时代,部分水流湍急的水域时常要靠人力拉纤以使船只通行。因此,这些江河两岸生活着大量纤夫。纤夫或由船工担任,或是江河两岸的贫苦农民。其工作极为艰辛,且时常冒着生命危险,若遇船只失控或纤绳断了,便会酿成船毁人亡的惨剧。所以民谣中流传着“煤炭娃是埋了没死,船拐子是死了没埋”[1]的说法,而纤夫的号子“脚蹬石头手爬沙,嗨嗨!弯腰驼背把船拉,嗨嗨!一步一鞭一把泪,嗨嗨!恨不能把天地砸,嗨嗨!”[1]也喊出了他们的悲苦。纤夫悲惨的命运、集体拉纤时壮阔的场景,以及嘹亮的号子声,赋予了纤夫形象某种独特的艺术韵味,因此吸引了不少文学家围绕其展开创作。近代文学作品中就有大量描写纤夫的诗歌,比如孤西在作于1934年的《纤夫的歌》中写道:“我们生活着仅是一支纤绳/纤绳上有挣扎不完的苦楚!”[2]同年,徐在《拉纤夫》中写道:“他毫不管天时,一清早就开始/逆着风逆着雨也逆着雾/也逆着汗的流,鼻涕的流/为那笨重的木船赶那逆流时候的路途。”[3]这些作品普遍聚焦于纤夫所遭受的苦楚并歌颂其坚忍的性格,将纤夫视作苦难劳动者或底层民众的象征。

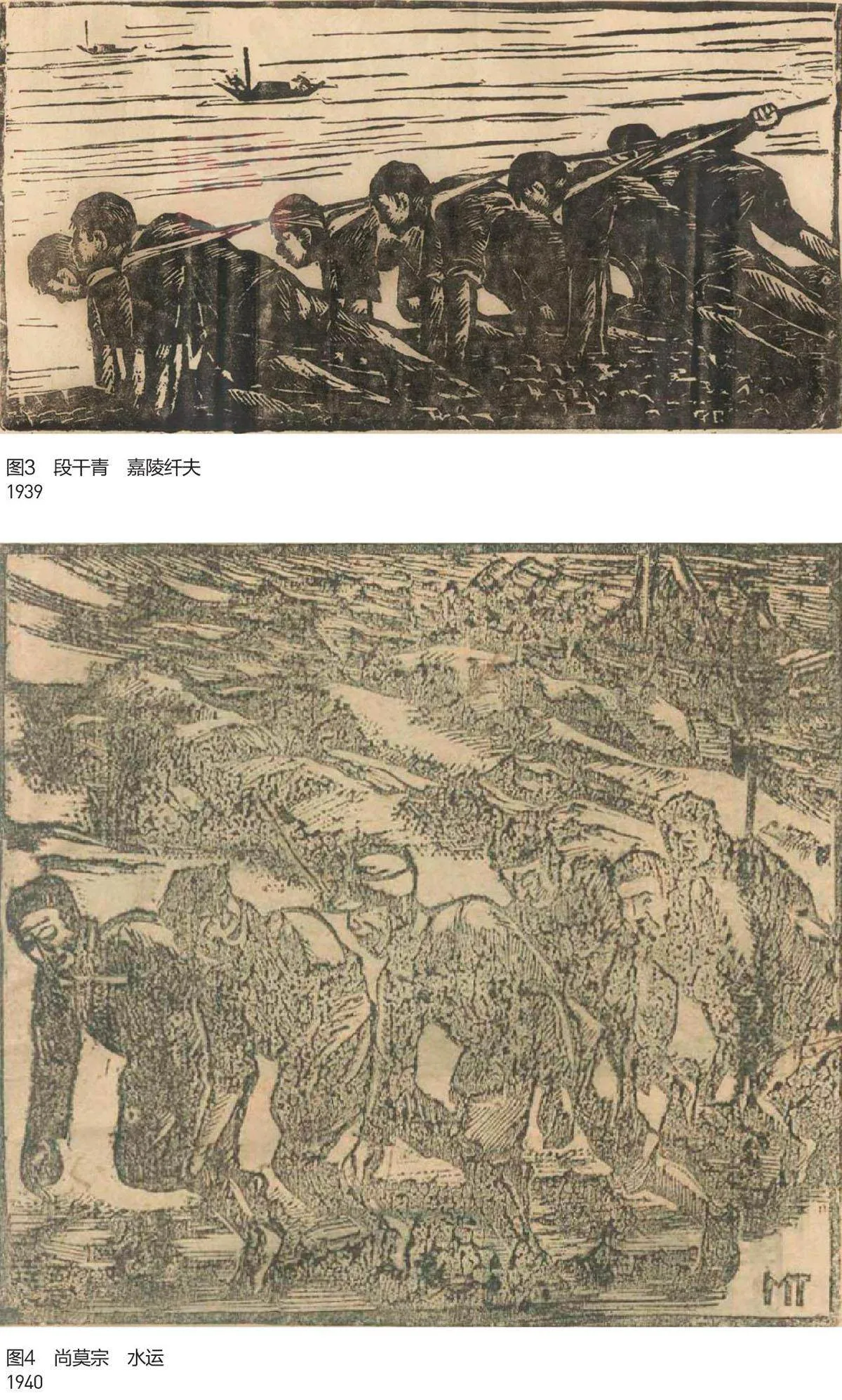

然而,在传统的视觉艺术领域却鲜有艺术家去描绘纤夫,不过在近代的木刻作品中仍能找到一二。版画家杨叙才和段干青分别于1934年和1935年创作了木刻作品《纤夫》(图1、图2),两件作品均从侧面去描绘纤夫拉纤时的动态,形成了类似剪影的效果。二人用刀都极为简洁,仅以寥寥数刀区分出面部与头发并交代出纤夫的整体动态,背景是江对岸高耸的烟囱、电线杆等建筑物,作品中的纤夫更像是城市中的劳动者而非文学作品中所描绘的同自然搏斗的苦难者。段干青是新兴木刻运动的积极参与者,也是平津木刻研究会的发起人之一,他在与鲁迅的书信往来中多次得到后者的鼓励。杨叙才也是该会的成员之一,二人长期在平津地区活动。事实上,平津地区河道大多较为平缓,并不太需要纤夫去拖船,纤夫活跃之地主要还是集中在山谷较多的峡江地带,如西南的长江三峡段、嘉陵江和东部闽粤的东江等区域。因此,很难判定二人是否接触过纤夫群体,或许正是由于缺乏了解,二人所描绘的纤夫较为简略、模糊,并未表达出太多如纤夫诗歌中那样丰沛的情感。

1939年,段干青再次以纤夫为对象创作了《嘉陵纤夫》(图3),他在新作中对人物的刻画要比之前细致得多。作品描绘了六名拉纤的纤夫,六人动作一致,肩上均缠着纤绳,以手撑地,脚用力后蹬,背景不再是建筑物而是大片的江面。这也提示我们纤夫工作的场域有了变化。画面中六名纤夫整齐的动作和依稀可辨的面部神情传递出某种紧张的气息。他重绘这一主题的绘画并发表在宗旨为“拥护抗战到底,巩固抗战的统一战线”的《文艺阵地》上,似乎是有意将纤夫形象与抗战联系起来。

同为抗战宣传刊物的《抗建通俗画刊》于1940年第3期刊载了另一位木刻家尚莫宗所作《水运》(图4),该作品为其文章《不可能封锁的中国》的插图。作品以平视的角度描绘了前景处六名纤夫躬身拉纤的场景,六人头顶是成片的崇山峻岭。尚莫宗在文中这样写道:“据作者两年来的旅途经验,水运方面,我们在××等地已造成了许多万只新式木船,这种船载重大,阻力小,更同时加深内河水运,以便不久的将来适于汽船航行;一面开大路,利于人力船舶的上驶,尤其是从事军运的官伕,都能深切明了个人的责任。同心齐力,以期早日完成水运任务。图一,就是作者在××江上所见到的千百例中的一个。”[4]作者以“××”代指河道名称,那么他描绘的纤夫究竟是哪里的呢?1940年2月9日的重庆版《中央日报》刊载了一则消息《疏浚嘉陵江现已开始进行》,同日重庆版《大公报》和重庆版《时事新报》也分别报道了《疏浚嘉陵江渝合段开始工作》《嘉陵江开始疏浚》的消息。前者的新闻报道里写道:“冬季川江水枯航行困难,尤以嘉陵江重庆至合川一段险滩最多,如虹门滩、黑羊石、猪儿石、红砂碛等处,轮船行驶稍一不慎即有搁浅或触礁之虞。闻政府当局为维持渝合间航运、妥谋旅客安全计,拟扶助民生公司将嘉陵江最浅各滩逐加疏浚,现已开始工作。”其他两报内容大体一致,可见嘉陵江的疏浚工作是这年水运中的一项重要工程。

尚莫宗在其文章中谈到了抗战形势的严峻,国民政府为了突破日军封锁开辟了水运、公路等运输方式,其背后勾连出纤夫参与抗战时期内迁西南大后方的史实。1937年,日本帝国主义发动全面侵华战争,南京沦陷。为保存抗日力量,当年10月国民政府决定迁都重庆。因日军封锁,入川交通不便,仅长江水路可行,而长江上游及其支流嘉陵江的航道狭窄,大型轮船无法通行,唯有在宜昌换乘小型船只才能溯江而上。1938年10月,众多的军政人员、百姓,以及大批物资从南京、上海等沿海地区集中到宜昌进行换乘转运,时任国民政府交通部常务次长卢作孚和其创办的民生公司组织了此次“宜昌大撤退”。卢作孚采用“三段航运法”,使用汽轮将大部分人员和重要物资由宜昌运送到奉节三斗坪,再由此换乘旧式木船继续前行。该公司仅有22艘轮船能通行三峡,后又被日军炸沉炸毁16艘,为了完成此次战略撤退不得不向民间征用木船850余只。宜昌至重庆的长江三峡区域遍布漩涡、暗礁,沿线的纤夫自然也就成了重要的运输力量。有记载显示“在长江的上游有25万名纤夫拉着8000只帆船”[5],在那段特殊的时期,这一数字恐怕只会更多。参与过此次运输的亲历者在回忆录中写道:“在许多危险的地段,两岸均是陡峭的山崖,简直难以立足,一只船往往需要一二百名工人拉纤。他们身背沉重的纤绳,尽管迎面刮来的是冬天锋利刺骨的江风,但还是累得汗流满面,气喘吁吁。他们时爬时走,伛偻着腰,体向前倾,背高于项,同声喊着短促的号子,合力向前拉。顺利时每小时约可前进两丈,但更多的时候是寸步难行。”[6]现如今网络上可以搜索到1945年纤夫运输抗战物资的影像资料,透过视频,我们依稀能感受到当时纤夫们拉纤的艰险和困苦。

1937年第1卷第9/10期的《北碚月刊》封底刊载了五幅嘉陵江纤夫特写照片(图5),这些照片记录了纤夫拉纤时的动态和场景。封底左上角照片表现的是一名船夫正用力撑船的场景。右上角照片表现的是三名纤夫躬身拉纤绳的背影,绷直的纤绳将三人连起,由近及远构成了典型的透视关系。下面三张照片分别为单人拉动纤绳的特写,尤其是左下角照片中纤夫光着身子,后背已被晒得黝黑发亮。由于是逆光拍摄,我们无法看清其他两张照片中更多的细节,但依然能感受到他们在竭尽全力地拉纤。这一组照片还被特意拟上了“嘉陵江上的船夫——劳动者的一个典型”的标题。左上角撑船的照片图注为“尽量的撑”,右上角三人照和右中单人照图注为“用力的拉”,左下和右下照片中间夹杂的“强臂忍得粗绳头”“努力搏斗”的字样凸显出纤夫的拼搏意志。该期刊物的目录版头选取的也是一张拉纤的照片,数十名纤夫沿着纤绳整齐地排成一长列队伍,正沿着山坡拉动纤绳,沿着对角线展开的纤夫队伍颇为壮观。这些照片在拍摄时或者以特写镜头聚焦纤夫拉纤的动作,或者以全景镜头还原壮阔的拉纤场景,正如其标题所写的那样,直观呈现出作为劳动者典型的纤夫劳作时的艰辛,也吻合于诗歌中所描写的纤夫形象。可惜该刊未登出拍摄者的名字,我们无从知晓其身份。

重庆并非此次转运的终点,不少人员和物资还需要在抵达重庆后沿着嘉陵江继续往西南其他地区转运,同时嘉陵江还承担着将大后方人员和物资送往前线的任务。尤其是1940年6月枣宜会战后,日军占领宜昌,宜昌至重庆的水运也被封锁,通过三峡段进入大后方不再容易,嘉陵江一度成为交通运输的命脉。当时的水利专家也谈道:“综计嘉陵江,上通陕甘,中贯川北,下接长江,流经十余县,长达千余公里,为四川北部之交通动脉,抗战以还更为后方物资运输及沟通国际贸易之最主要水道,沿江厂矿日增,运输日繁。”(董文琦:《嘉陵江对抗战后方运输之价值》,摘自1943年6月7日重庆版《中央日报》。)为了打通嘉陵江水运并提升运力,国民政府交通部甚至于1942年4月增设嘉陵江运输处以专门管理嘉陵江航道相关事宜,嘉陵江的疏浚工作也一直持续到1944年才完成(《嘉陵江航道整理初步工程完成》,摘自1944年4月10日重庆版《中央日报》)。

尚莫宗早年毕业于北平国立艺术专门学校,也曾参加过平津木刻展览会的活动,长期在鲁、豫、陕等地辗转从事抗日救亡活动。1936年初,段干青离开北平前往江西,后在赣、陕等地一边创作一边进行抗日宣传活动。二人都加入了1938年6月于武汉成立的“中华全国木刻界抗敌协会”,后因武汉沦陷,该协会于10月迁到重庆。二人随后也历尽波折抵达重庆[7]。因此,这些艺术家极有可能在前往重庆的路途中见到大量纤夫劳作的场景,但对正处在逃难路途中的艺术家来说,囿于现实环境的艰苦,难以迅速展开烦琐的木刻创作。待到重庆安定下来,更容易接触到的嘉陵江纤夫群体则成了艺术家的主要取材对象。这也就不难理解木刻创作中所塑造的纤夫形象多出现在1940年后,且大多是嘉陵江纤夫。

二、作为抗战象征的嘉陵江纤夫

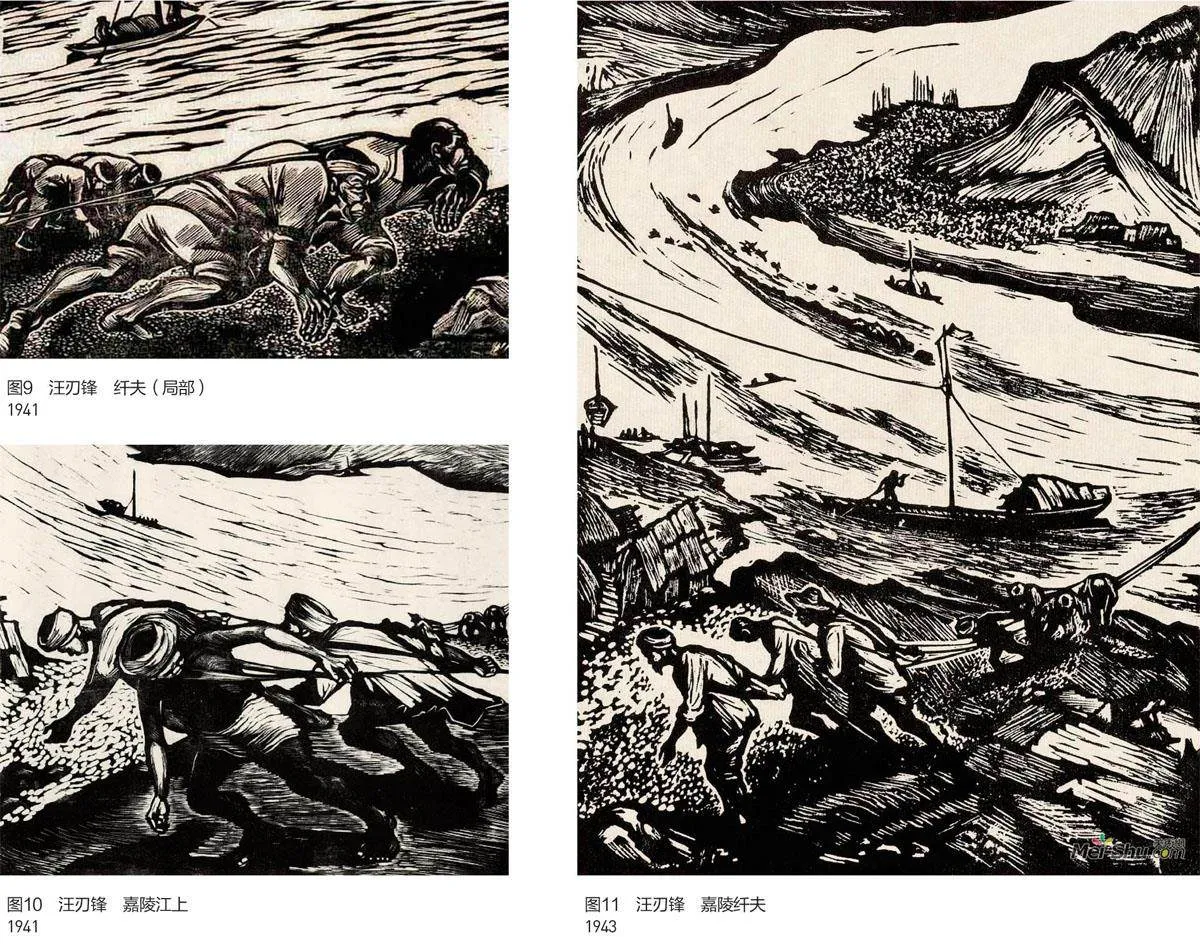

除段干青外,尚莫宗在1942年亦重绘了《江上纤夫》(图6)一作,但其手法与前作基本一致。本就是四川人的王琦和客居重庆的汪刃锋也曾多次描绘过嘉陵江纤夫。王琦于1938年底从延安鲁艺学习完辗转回到重庆。在尚莫宗创作《水运》的同年,王琦也以“纤夫”为主题创作了《嘉陵纤夫》(图7),该作左下角三名纤夫拉动身后的乌篷船,纤夫身上的纤绳呈两条平行的弧线状延伸至船上的桅杆中段,高耸的桅杆直接伸出画外,纤夫身旁是画家用一条条密集而短促的线条表现出的湍急江水,对岸山顶炮火生成的硝烟占据了画幅近三分之一。尚莫宗两件作品均以连绵的山脉喻示祖国的山河,王琦则是以湍急的江水和硝烟渲染着战事的紧迫。陈望于1945年所作的《纤夫》(图8)亦采用了同样的处理方式,他在纤夫头顶上用了大量短促、锋利的线条去表现硝烟的浓烈。可以说,通过与山河、硝烟等元素组合,木刻家将嘉陵江纤夫与抗战的紧迫形势紧密地联系在了一起。

版画家汪刃锋于1939年底从大别山来到重庆,翌年进入陶行知在重庆澄江口草街子创办的育才学校。寓居该校期间,汪刃锋创作了三件以嘉陵江纤夫为主题的作品,分别是1941年的《纤夫》(图9)、《嘉陵江上》(图10)和1943年的《嘉陵纤夫》①(图11)。其中前两幅作品被他收入了其抗战作品集《嘉陵江组画》。《纤夫》一作近景占据画幅大半的是两名匍匐在地卖力拉动纤绳的纤夫,一人抬起手臂挡在胸前,另一人手撑在地上,二人表情坚毅,目视前方,侧后方远处有三名缩着身子的拉纤者,五人头顶是大面积的江水。在作者细致勾勒下,纤夫手部的关节和腿部肌肉显得格外粗壮,其劳动者形象跃然纸上。《嘉陵江上》构图与前作几无二致,只是前景由两人变为了三人,且面部未做太多交代,两件作品构成了一对镜像似的组合。从草街子到重庆市区,须沿着嘉陵江徒步150多里山路,临江的山脚拐弯处常常是需要依靠拉纤的地方。沿江而行的汪刃锋目睹了纤夫劳作的场景,他曾在文中讲述这一历程:“在嘉陵江边画拉纤的船工,我看到他们穿一件长青布衫,光着屁股,背着纤绳涉水,攀着礁石,那匍匐的身影,那运用两臂和两条腿的沉重的步伐,随着沉重的吆喝向前爬着,这些形象永远地留在我的心中。”[8]从记述中,我们可以感受到纤夫拉纤时的艰苦。

相比段干青、杨叙才在全面抗战爆发前所作纤夫作品中简略的笔法、模糊化的样貌,段干青、尚莫宗、汪刃锋、王琦在迁居西南后的创作中对纤夫形象的塑造有了显著的变化。他们在描绘纤夫时大多采用平视或仰视的角度去凸显纤夫拉纤时的卖力和坚忍,画面中纤夫所占画幅更大,对形貌的描绘更加细致,部分纤夫脸上的表情生动,且纤夫多是以群组出现,极少把单人或二三人作为对象进行特写式的描绘,同时一些作品还借助山河、硝烟等元素强化纤夫与抗战的联系。尽管这些艺术家笔下的纤夫各有其艺术面貌,但仍在上述几个方面表现出了某种整体性。如果说早期木刻家的处理方式是扁平的,将纤夫描绘为符号化的劳动者,那么抗战时期的木刻纤夫形象则更立体化,是充满着情感的抗战者。在当时,以纤夫来象征抗战也是文艺界较为常见的做法,诗歌中表现得更为直白。羽军的《川江纤夫曲》中写道:“我们祖国已开始了战斗。血汗尽它流吧,我们哼着走着,心和步伐是整齐的。”[9]秦苡的《纤夫歌》也写道:“拉呀,拉,为了抗战的需要,为了建国的材料,只要是为了国家,滩险我们拉,路难翻,爬我们也拉。……拉呀,拉,我们不怕滩险,更不怕路难翻爬,只要有雇主,只要是为了国家,嘉陵江我们拉,扬子江我们也拉。”[10]七月派诗人阿垅(陈守梅)把江水比作日军,把纤夫比作军队,他在创作于1941年的诗篇《纤夫》中写道:“江水,是一支生吃活人的卐字旗麾下的钢甲/军队/集中攻袭一个据点/要给它尽兴的毁灭/而不让它有一步的移动!/但是纤夫们既逆着那/逆吹的风/更逆着那逆流的江水。”[11]对于这些避难到西南的流亡者来说,他们笔下的纤夫搏斗的对象不再是激流险滩,而是共同的敌人——日本侵略者,纤夫的肩膀上所拉动的不再是个体的命运,而是民族救亡的共同命运,沉重而坚实的步履喻示国人不屈的斗志。

除了木刻,艾中信、宗其香、李斛、梅健鹰、陈晓南、宋步云等人在国画等其他媒介中也曾描绘过嘉陵江纤夫的形象。其中李斛创作过两幅嘉陵江纤夫作品(图12、图13),而宗其香更是绘制过三幅。

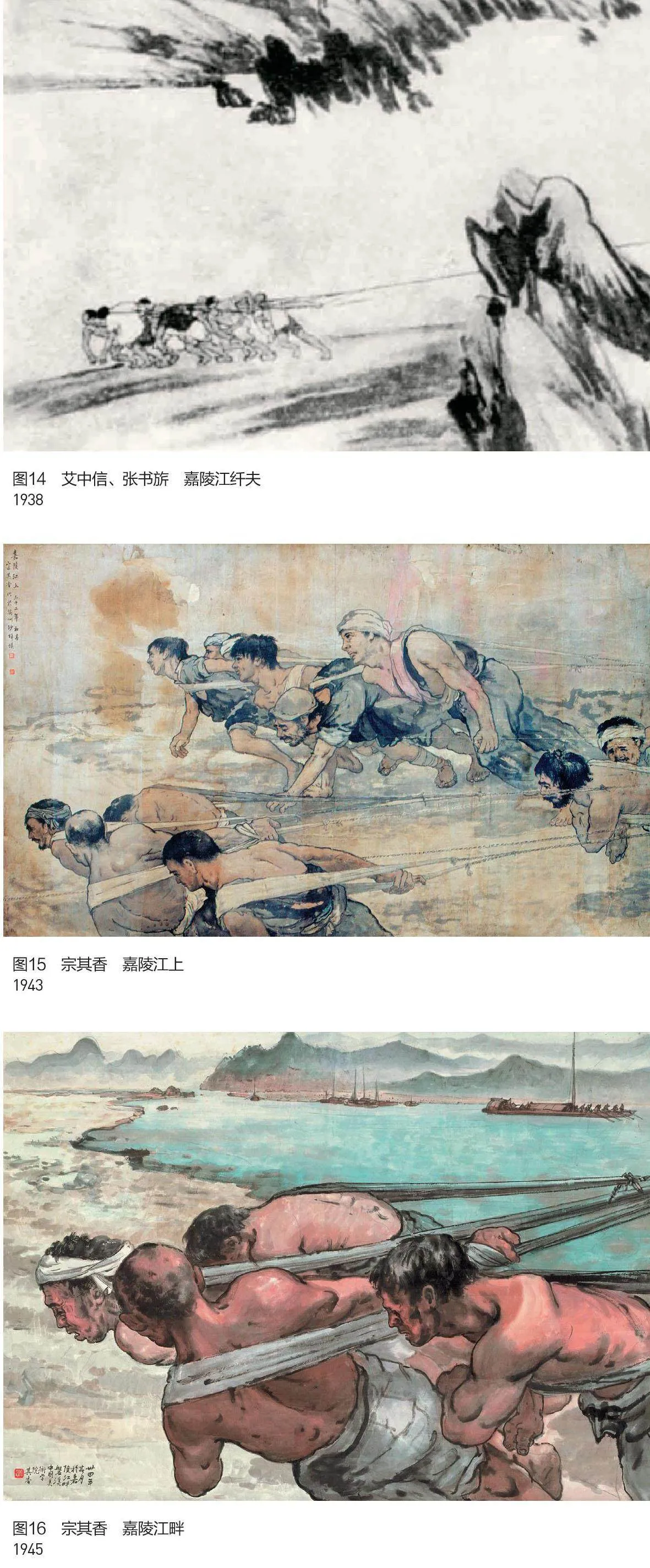

早在1938年,艾中信便与张书旂合作了《嘉陵江纤夫》(图14),据他回忆:“1938年,我画了一幅水墨的嘉陵江纤夫图,张先生要我重画纤夫,由他补景,于同年送莫斯科参加中国美术展览会。此画还在当年的苏联《美术》杂志刊出。”[12]在这件作品中,画面上方和右下角是张书旂用传统中国画笔法所绘出的山石,山石间艾中信以简括的笔法勾写出一队正在拉纤的纤夫,中景大片空白表现出江面的宽阔。这一构图方式好似传统的山水画中点缀了几个人物,似乎并不如木刻作品中的形象细致而动人。

宗其香首次创作嘉陵江纤夫作品是在1943年,他在这件名为《嘉陵江上》(图15)的作品中描绘了三组纤夫。画面正中偏上六名纤夫以几乎匍匐在地的身姿卖力拉动着纤绳;左下角四名纤夫中三人背对着画面,显露出背部结实的肌肉;画面右边正中为两名纤夫,一人正对着前方,另一人紧锁着眉头,眼含泪光,望向画外,愁苦之情一目了然。该作落款标注着“嘉陵江上,三十二年初春,宗其香作于渝州沙坪坝”。作于1945年的《嘉陵江畔》(图16)中描绘了四名纤夫,四人的衣着、身姿与1943年版本中左下角的四人组基本一致,应是从1943年的作品中单独截取成画。1947年宗其香第三次创作了《嘉陵江上》(图17),这件作品与1943年版几乎如出一辙,仅中景处原包着白头帕的男子装束略有变化,去掉了白头帕,乍看像是对1943年版的复写和修订,右下角的题款写道:“嘉陵江上,卅六年春月,其香作。”

李斛于1946年创作了两幅嘉陵江纤夫作品,其在中央大学的同学李佑沛曾详细回顾过这一创作历程:

当时重庆为战时陪都,有人口百万以上,但没有铁路,少许公路零碎支离,因此汇合于重庆的长江、嘉陵江的运输十分繁忙,大小船只往来江上,络绎不绝。中大沙坪南校和柏溪分校都面临嘉陵江,在大学里无须走出校门就能俯瞰嘉陵江船夫,他们成群结队,顺水划桡,逆水拖纤。不时传来迂徐悠扬、奋力亢进的“川江号子”,在教室里就能隐隐听到。作为艺术家,不能不对此情景深有感触,祖国大好河山时已只剩西南一隅,敌机狂轰乱炸,交通十分困难。……这支船夫大军的丰功伟绩是不可磨灭的。就是在这种情况下,一生热爱劳动人民的李斛决心创作《嘉陵江纤夫》。……为了这幅作品的创作,在大学读书和在北碚(也在嘉陵江)任教的七八年中,他跑遍了北碚至重庆沿江码头景点,写生无数的画稿,对整个构图也不知做了多少次的布局选择。[13]

尽管李斛的两件嘉陵江纤夫作品均作于1946年,但从李佑沛的叙述中可以看到李斛创作嘉陵江纤夫作品应是受到抗战的感召,且其在抗战期间就已经开始构思并着手积累相关素材。李斛是四川大竹县人,曾于1939年到万县师范专科学校工作。万县处于三峡的核心区域,当地有大量劳作的纤夫②。李斛很早便接触到纤夫,但真正着手纤夫创作是在1943年考入中央大学后。李斛创作的两幅嘉陵江纤夫作品可分为着衣和裸身两个版本,着衣的版本共描绘了六人。这六人皆衣着破败,身体前倾,朝画面右侧卖力拉动肩上的纤绳。他们或仰头望向画外,或低头凝视地面,或呆滞地望着前方,大都流露出麻木、愁苦之情[14]。裸身版描绘了五名光着上身、朝画面左侧拉纤的纤夫。左侧前面三人手撑地面,身体近乎与地面平行,脚用力朝后蹬着,右侧两人紧咬牙关,上身前倾,卖力拖动着肩上的纤绳。五人中四人为全侧面,另一人倒栽着脑袋,脸朝画外,头顶几乎要挨着地面。相比着衣版,裸身版纤夫的面部表情更显积极和笃定。这两件作品均创作于1946年,通过画面很难判断孰先孰后。

宗其香与李斛所描绘的嘉陵江纤夫形象较为接近。与木刻作品保留环境甚至借助某些特定的战争元素不同,二人在创作中都有意弱化甚至取消了环境的因素,连船只也未出现,而几乎以人为主体,对纤夫微妙的表情,以及形体、衣着的刻画更加生动细致。二人的作品尺幅都较大,宗其香的《嘉陵江上》长、宽分别为1.99米和1.22米,李斛的两件作品长度甚至都超过了2米。这也显示出他们并非将嘉陵江纤夫当作一般的劳动者去描绘,似乎有意像创作史诗巨制一般去塑造纤夫的形象。

三、民生疾苦与救亡图存:嘉陵江纤夫的双重性

段干青、尚莫宗、王琦、汪刃锋等人均是早期新兴木刻运动的参与者,我们可以看到他们对嘉陵江纤夫悲苦劳动者的形象塑造背后带有强烈的左翼美术运动色彩。汪刃锋在《艺术·人性·人权》一文中曾谈道:“在日本帝国主义高压之下,我们的抗战是人性的——向帝国主义争取解放,我们这次民族革命战争,是人性的发现与争取的战争。艺术家是人性的发现代表者,艺术的表现上也应当着重在人性的人权的。”[15]他试图以人性论去解释民族抗战的正义与合理性,因此描绘嘉陵江纤夫在很大程度上是出于对底层劳动者的怜悯和关怀。艾中信、宗其香、李斛等人在描绘嘉陵江纤夫时亦怀有类似的心态。艾中信在谈到创作的缘由时说:“我在学生时期画了一些嘉陵江纤夫、开山的石工和卖柑子的小孩等反映一定生活的作品,虽然有的只是草图性的东西,徐先生(指徐悲鸿)看了总是给我鼓励,要求我不断努力。”[16]虽然徐悲鸿历来主张现实主义,提倡与大众密切联系,但他本人在1937年到重庆后创作的作品中仅有《巴人汲水》《巴之贫妇》等少数几幅是描绘底层百姓的,其余多是《屈原九歌·国殇》《屈原九歌·山鬼》一类历史题材。他本人也坦陈:“我虽然提倡写实主义二十余年,但未能接近劳苦大众,事实上也无法接近。”[17]不过他似乎将接近和描绘劳苦大众的希望寄托在了自己的弟子身上,而且他对纤夫这一题材表现出了异乎寻常的喜爱。其学生谭勇回忆:“1942年徐老师从海外归来,刚到重庆便参加当时在两路口中央图书馆展出的‘联合国艺术展览’,展场内不少画被人定购挂着红条子,大都是些程式性的山水花鸟。徐老师却选购了没人买的四幅。一是梅健鹰的《嘉陵江纤夫》……”[18]徐悲鸿还有意地鼓励自己的弟子围绕纤夫展开创作,宗其香便是在徐悲鸿的鼓励下创作《嘉陵江上》的。宗其香在回忆自己创作《嘉陵江上》的经历时说:“我经常在码头上和嘉陵江边速写,画嘉陵江上拉纤的船夫。老师看后很是高兴,拿来列宾的《伏尔加河上的纤夫》给我看,鼓励我,并要我找机会到嘉陵江上同船夫们生活一段时间。”[19]可见他反复创作这一主题与徐悲鸿的鼓励有很大的关系。李斛作为徐悲鸿另一得意弟子,其抗战期间在重庆的创作也多是描绘普通百姓和底层劳动者的日常生活。有研究者指出:“悲鸿先生对李斛知遇有加,也许正是因为从他素描那坚实的体积感中看到的不仅仅是技术,更是看到了人,看到了对人的关切。”[20]宗其香的《嘉陵江上》在重庆展出后,新闻报道评论“宗其香的纤夫、张茜英的灌县都江堰三幅,把劳动人民的生活也表现得很逼真”(《全国美展昨日揭幕》,摘自1944年5月13日《新华日报》)。徐悲鸿的另一弟子陈晓南也曾创作过《嘉陵江纤夫》,可惜该作现已无法看到,当时的评价中也提到了“劳苦者”[21]一词,足见嘉陵江纤夫的劳苦者形象早已深入人心,大家普遍将视其为“劳动者的一个典型”。这也充分暴露出此时的艺术家在塑造嘉陵江纤夫形象时仍怀着源自左翼文艺运动时期的人道主义关怀和对劳动者朴素的感情,他们描绘的纤夫大都拧着眉头,衣衫褴褛,面露愁苦,底层劳动者的艰辛与悲苦可见一斑。这也提示我们,左翼文艺运动的叙事并没有因抗战而消弭,而是融入了全民抗战的潮流。王琦就曾指出:“国统区的木刻内容主要是暴露旧社会的阴暗面,表现形式有浓重的外国风。”[22]而他们所作纤夫形象无疑都符合上述特征。

纤夫本是生活在特殊地域的劳动者,而嘉陵江也很难在象征意义上媲美作为中华民族母亲河的黄河与长江,正是全面抗战的爆发才让来自四面八方的艺术家得以接触到嘉陵江纤夫这一具有较强地域性的劳动者。在这场关乎民族存亡的战争中,日本作为现代化的国家以飞机大炮的钢铁洪流在正面战场步步紧逼,而贫穷、落后的中国一度只能退居西南,即使在撤退的路途中也需要依靠人力拉纤才能使人员和物资涉险通行。这一对比和反差无疑深深刺痛了国人,嘉陵江纤夫成了贫穷落后中国的一个表征。对于背井离乡的艺术家来说,嘉陵江纤夫的贫苦唤起的不单单是对国土沦陷的失落和对劳动者的同情,其中也暗含对统治者的失望与不满。尽管本文将嘉陵江纤夫纳入抗战绘画的语境中去讨论,但嘉陵江纤夫与我们惯常所看到的抗日宣传画中的人物形象似乎很不一样。相比其他宣传画所塑造的积极昂扬的英雄和兵士形象,又或者是解放区踊跃从事生产建设的劳动者形象,无论木刻还是国画中所描绘的嘉陵江纤夫形象,似乎都不够正面和积极,而文学作品中着墨甚多的、鼓舞人心的纤夫号子也很难从视觉作品中感受到。木刻和国画中衣衫褴褛的嘉陵江纤夫大多低头垂目、紧咬牙关,他们更像是沉默的劳动者,是身处于社会底层、人数众多的贫苦百姓的一个缩影。即使在全民抗战的浪潮下,他们也难以发出自己的声音,只能迈着沉重的步伐迎难而上,日复一日地劳作、拼搏。这些纤夫作品为当下观众去理解抗战时的国统区百姓形象提供了另一个维度,他们似乎更接近事实上的国民群像。

在面对国破家亡的民族危机时,避难到此的艺术家也试图从嘉陵江纤夫这一带有强烈地方色彩的底层劳动者形象中提炼、重塑并整合出某种能够用于抗日、鼓舞人心的民族精神。而纤夫们齐整的步伐、紧绷的纤绳、徐行的船只所映射出的力量感无疑提供了某种答案,那就是隐忍克制、团结一致、坚忍不拔的精神力量。正如诗人高兰在《嘉陵江之歌》中所写的那样:“那牢固的锁链,一头牢牢地绑住了/向前爬着的黝黑的胴体;一头牢牢地拴在/比祖父还古老的,破旧的,痴呆的,笨拙而疲倦/蠕动着的黑暗的木船。”[23]“古老的,破旧的,痴呆的,笨拙而疲倦”无疑象征着彼时贫穷、落后的旧中国,而拉动旧中国的则是被绑住的“向前爬着的”底层劳动者。所以,我们看到嘉陵江纤夫的形象中交织着民生疾苦和救亡图存的复杂情感,而两种感情的冲突也在一定程度上构成了这些艺术家不断复写和形塑嘉陵江纤夫的动因。李斛先后绘制的着衣和裸身两个版本的嘉陵江纤夫作品正是这种冲突的体现:着衣版纤夫身上破烂的衣衫、低垂的手臂和麻木的表情像是对民生疾苦的控诉;裸身版纤夫紧咬牙关,攥着拳头,全身肌肉紧绷着,昂首向前冲的动态更像是对救亡图存的呐喊。

值得注意的是,嘉陵江纤夫作为贫苦劳动者和抗战象征的双重属性并非总是势均力敌的,而是随着抗战形势的变化而此消彼长。王琦和汪刃锋于1943年再次以嘉陵江纤夫为主题创作了《嘉陵纤夫》,王琦的作品(图18)中景为呈U形的江水拐弯处,平静的江面上漂浮着几叶扁舟,远处是滩涂和群山;近景则是江边的尖顶木屋和两组拉纤人,八名纤夫的身形所占画幅并不多。汪刃锋也选取了江水的拐弯处,画面中景的江水呈C形,包围着一片滩涂和山之一角,下方是两组纤夫;近景处的三人身上套着纤绳,略躬着身子向前;远景处四人身子压得更低,纤绳延伸出画面。汪刃锋的这幅作品曾被选送至延安参加展览,胡蛮在评述中写道:“在他所描写的下层社会人民生活的题材之中,还有一幅可爱的‘嘉陵纤夫’——江水绕山来,纤夫在石岸上伛偻迟行与雁声船影相照,颇饶有诗意,可以断言这样的作品在‘大后方’的人民中是会发生很大的影响的。”(胡蛮:《对在延安展出的留渝木刻家作品的印象》,摘自1946年1月9日《晋察冀日报》。)这两张作品采用的均是俯瞰视角,对环境的描绘甚多,拉纤人所占的比例和尺幅都有所减少,全然没有二人之前所作纤夫作品中的激越和紧迫感,画面更像是一幅平静的日常劳作图景。汪刃锋与王琦在同一时间均选取了处在转折中的嘉陵江作为纤夫劳动时的背景,且画面氛围也都像胡蛮所说的那样“颇饶有诗意”。这些巧合很难说是出于偶然,不禁让人联想到战局的变动。日军自1938年2月便开始对重庆进行大规模轰炸,这场“重庆大轰炸”一直持续到1943年8月,战事在此时陷入了僵持的阶段。身处重庆的版画家敏锐地将这一变化反映到了创作中,在嘉陵江纤夫的形象塑造中削弱了救亡图存的情感因素。

余论

嘉陵江纤夫作为一道独特的人文景观,其知名度和象征意义虽远逊于长城、黄河等近代绘画中经常出现的母题,但在如此短的时间内被众多艺术家在木刻、国画、诗歌等不同艺术形式中反复描写、塑造,也足证其特有的内涵和价值。随着现代运输技术的发展,纤夫这一职业早已消失。但这些镌刻在艺术史中的嘉陵江纤夫形象也在提示着我们,对劳动者形象的塑造并非完全满足现实需要,也不会总是遵循某种刻板、单一的印象,而是因时随势而变。众多艺术家在构建嘉陵江纤夫多维、立体的形象时,也在重构我们对抗战史实的认知。

策划、组稿、责编:史春霖、金前文