和平共处五项原则的历史演变

70年前,由中国首次完整提出并倡导的“互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处”五项原则正式发表,是我国对国际法准则和国际关系理论的创造性贡献。

一

新中国成立前夕,毛泽东在阐述新中国的对外政策时,曾多次提出类似和平共处五项原则的思想。1949年4月30日在为人民解放军总部发言人起草的一份声明中指出,中国政府愿意考虑同各外国建立外交关系,但“这种关系必须建立在平等、互利、互相尊重主权和领土完整的基础上”。6月15日又在新政治协商会议筹备会上指出,任何外国政府只要愿意断绝同中国反动派的关系,不再勾结或援助它,并向新中国“采取真正的而不是虚伪的友好态度,我们就愿意同它在平等、互利和互相尊重领土主权的原则的基础之上,谈判建立外交关系的问题”。

1949年10月1日,周恩来以外交部部长名义发出公函,在通知各国政府的《中华人民共和国中央人民政府公告》中明确宣布:“本政府为代表中华人民共和国全国人民的唯一合法政府。凡愿遵守平等、互利及互相尊重领土主权等项原则的任何外国政府,本政府均愿与之建立外交关系。”

1953年12月31日,周恩来接见参加中印两国关于中国西藏地方与印度之间关系问题谈判的印度代表时,第一次提出和平共处五项原则。印度方面表示赞同中国方面的主张。经过4个月的谈判,中印双方签署《关于中国西藏地方和印度之间的通商和交通协定》。在序言中,写入和平共处五项原则,成为指导两国关系的准则。这是和平共处五项原则首次以书面形式写入具有法律效力的国际性文件。

之后,在中印总理、中缅总理的联合声明中共同倡导了和平共处五项原则。同时,重申“这些原则不仅适用于各国之间,而且适用于一般国际关系之中”。这就是说,和平共处五项原则是适用于整个国际关系的普遍准则。这个主张是对和平共处思想的一个重大发展,从而向全世界宣告和平共处五项原则的诞生,对当时和之后的世界形势都产生了重大而深远影响。

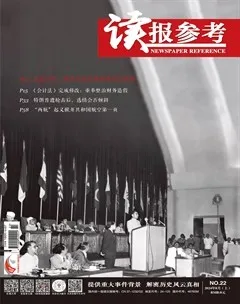

1955年4月,周恩来在亚非会议的发言中强调,亚非国家首先应该实现和平共处。最后,亚非会议通过了包括和平共处五项原则全部内容的关于国与国之间和平相处、友好合作的十项原则,并且将其写进《亚非会议联合公报》中,成为《关于促进世界和平和合作宣言》的基本内容。至此,和平共处五项原则在占全世界半数以上人口的29个亚非国家中广泛传播。

二

和平共处五项原则反映了国际关系的本质特征,在理论上维护了国际关系的法理基础,在实践上顺应了历史进步潮流。

《联合国宪章》的宗旨是反对战争、维护和平、加强国际合作;联合国的七大原则是会员国主权平等、忠实履行国际义务、和平解决国际争端、不得对别国使用武力或以武力相威胁等。显而易见,和平共处五项原则本质而生动地反映了《联合国宪章》的宗旨和原则,并赋予这些宗旨和原则以可见、可行、可遵循的内涵,正确地解决了国际关系准则和国家主权原则的相互关系,构成一个严整的科学体系。五项原则中包含的四个“互”字、一个“共”字,言简意赅、精炼明确、深入浅出、含义深刻,既代表了认同和遵循五项原则的这些国家对国际关系的新期待,也体现了这些国家的权利、义务、责任相统一的国际法治精神。

此外,1960年代兴起的不结盟运动将五项原则作为指导原则。1970年第二十五届联合国大会通过的《国际法原则宣言》、1974年第六届特别联大通过的《建立新的国际经济秩序宣言》,都明确采纳五项原则。五项原则被相继载入一系列重要国际文件,得到国际社会广泛认同和遵循。

进入改革开放和社会主义现代化建设新时期后,我国继续大力倡导和推行和平共处五项原则。1984年10月31日,邓小平在会见缅甸总统吴山友时强调:“处理国与国之间的关系,和平共处五项原则是最好的方式。”1988年12月,他在会见印度总理拉吉夫·甘地时强调:“我们应当用和平共处五项原则作为指导国际关系的准则。我们向国际社会推荐这些原则来指导国际关系,首先我们两国之间的关系要遵循这些原则,而且我们同各自的邻国之间的关系也要遵循这些原则。”

中国是和平共处五项原则的积极倡导者和坚定实践者,并于1975年将其载入国家宪法中昭告于世界,成为中国外交政策的基石。

70年来,和平共处五项原则已经被国际社会特别是发展中国家广泛接受和履行,作为指导国际关系的准则发挥了不可磨灭的历史作用,并且清楚地证明历久弥坚,始终具有伟大生命力。中国的发展离不开世界,世界的繁荣也需要中国。正是基于始终不渝的坚定信念,根据国际形势发展的需要,在和平共处五项原则发表40至70周年每逢10周年的6月28日这一天,中国政府都要举行纪念大会,加以隆重纪念。

(摘自《学习时报》熊华源)