高等教育与职业教育跨界:逻辑起点、空间基础与推进路径

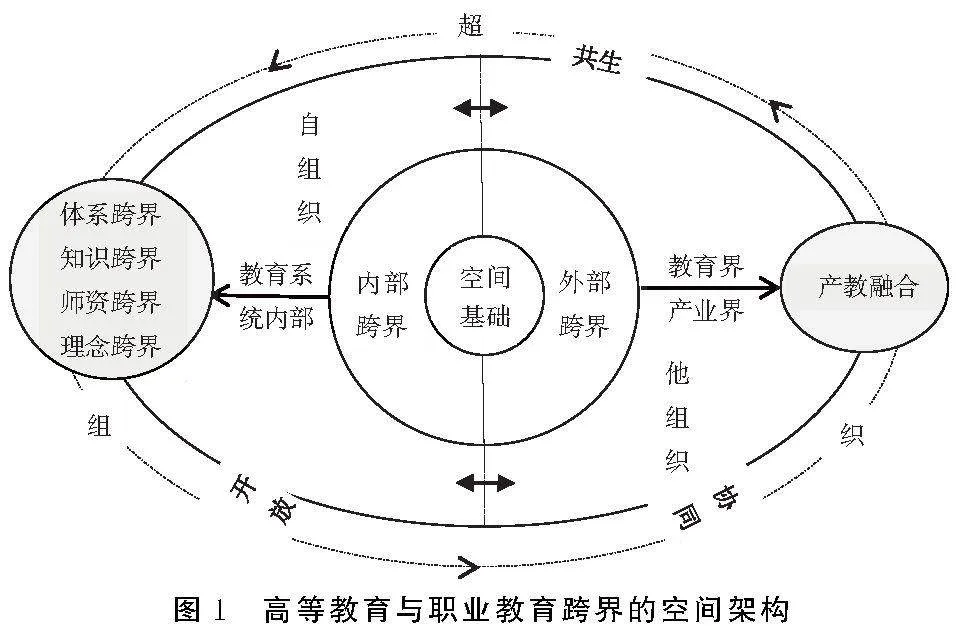

【摘 要】 高等教育与职业教育跨界的内涵包括跨界生长和跨以成人。其目的在于完善人才培养体系,实现人自由而全面的发展。其作用在于对内推动高质量高等教育体系建设,对外促推产业结构转型升级。其最终形态是要达成高等教育与职业教育“自组织”与跨界社会“他组织”融合共生的“超组织”。体系、知识、师资和理念的内部边界,以及高等教育与职业教育和产业的外部边界的存在,不仅是高等教育与职业教育彰显存在价值的必要前提,也是构成高等教育与职业教育跨界的空间基础。实践中,需要加大政策制度保障,遵循系统跨界理念,建设信息对称机制以及构筑协同治理格局。

【关键词】 高等教育;职业教育;融合共生;跨界生长;跨以成人

【中图分类号】 G647 【文章编号】 1003-8418(2024)07-0065-09

【文献标识码】 A【DOI】 10.13236/j.cnki.jshe.2024.07.009

随着教育多元化的发展、市场需求的变化以及区域协调发展战略的深入实施,不同教育类型之间的界域逐渐变得模糊,跨界融合日益成为推动教育发展与人才培养体系优化的有效途径。从内部发展来看,教育之间存在着跨界的内在规定性。“各种类型的教育都不是封闭的,是对其他类型教育开放的。”[1]“无教育不跨界,无跨界不教育。”[2]特别是在学习型社会,更加强调教育之间的开放性与协作性。从政策支持来看,《国家职业教育改革实施方案》开篇提出:“职业教育与普通教育是两种不同教育类型,具有同等重要地位。”[3]当然,明确类型并非为了划清教育“界域”,而是基于回归教育的起点,从“人”这一主体出发,跨越职业教育与“其他类型教育”之界[4],形成人才培养的“教育合力”。而且,根据《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》,职普融通的覆盖范围已经从中等教育阶段延伸至高等教育阶段,从而进一步印证了高等教育阶段高等教育与职业教育跨界的必要性。根据“三教”统筹的交集领域和职普融通的发展趋势,高等教育阶段的普通高等教育和高等职业教育成为二者共同关注的焦点。因此,本文的研究对象聚焦于普通高等教育和职业高等教育。从现实情况来看,随着产业转型升级的深入推进,以及工作岗位复杂程度的不断提升,社会对高素质、复合型的技术创新型人才的需求愈发迫切。然而,目前的人才培养体系难以满足社会发展的需要,大学培养的人才与社会的需求存在脱节[5]。面对人才供需的结构性矛盾,高等教育或职业教育“独木难支”,注定是单一教育类型的不可承受之重。如果继续固守原有的教育界域,将注定被自己的边界所限制,无法迈向高质量发展之路。因此,需要以深入的跨界理念、系统的跨界思维重新审视我国目前的人才培养体制。在以跨界为基准的社会转型新时代,“教育必须从根本上改变才能成为解决问题的一部分,否则教育本身就是问题的一部分”[6]。教育做出根本改变的方式之一,在于助推高等教育与职业教育的“跨界共生”,强化教育体系协同育人的整合效应,进而达致“跨以成人”这一根本目标。循此,有必要对高等教育与职业教育何以跨界这个问题进行理论问道与实践探赜,这无疑为解决我国人才培养体系中诸多困扰已久或难度较大的问题提供了新的可能性。

一、高等教育与职业教育跨界的逻辑起点

逻辑前提是理论的起点,在真理形成过程中扮演着基础性的关键角色[7]。对于高等教育与职业教育跨界问题的探讨,其逻辑起点在于全面深入地阐释高等教育与职业教育跨界的内涵。

(一)何谓跨界:从“开放—融合”到“共生”

耙梳“跨界”内涵是理解高等教育与职业教育跨界的基本前提。根据语源学,跨界是由“跨”和“界”两个词素组成的合成词。在《说文解字》中,“跨”最初的含义是表示跨越、跨过的动作和状态,同时蕴含着开放包容的态度以及创新变革的精神等深层含义。而“界”则是指区隔不同事物的界域、边界,是某种关系性存在的前提。正如阿克尔曼(Akkerman)和巴克尔(Bakker)所述:“边界是导致行动或互动中断的社会文化差异,同时也暗示出两者的相似性和连续性,即中断的两个或多个界以特定方式彼此相关。”[8]这为我们从边界视角审视跨界提供了理论支持和逻辑依据。边界的存在揭示了不同组织或事物之间存在的区别,但并非泾渭分明,而是处于过渡性的模糊地带,为组织或事物之间的融合提供了前提条件,进而使得跨界现象得以发生和发展。可见,跨界并不是要彻底消除边界或抹平差异。实际上,“界”的存在是由事物发展的需求所决定的。尽管某些方面的“定界”可能对事物的发展产生阻碍,但并不意味着全面否定它,而是需要在不合适的地方进行适度调整。换言之,将边界视为一种具有穿透性的“生物隔膜”,使不同组织在保持独特属性的同时,寻求共性与合作,以实现发展效益最大化。综合而论,跨界是指不同组织或事物之间相互开放,跨越各自的边界,通过创新性要素的融合,强化不同组织或主体之间协作的可持续性。

(二)何谓高等教育与职业教育跨界:从“跨界生长”到“跨以成人”

既已厘清跨界的概念,那么何谓“高等教育与职业教育跨界”呢?高等教育与职业教育跨界是一个涵括本质、特征、内容等不同要素的复杂系统结构。从本质上看,跨界具有生长性,能够助推人的生长[9]。高等教育与职业教育跨界带来的育人价值能够最大限度上满足个人和社会的发展需要。从特征上看,高等教育与职业教育跨界主要表现为:导向“人的完整性”的根本特征、面向“开放协同”的结构特征、趋向“高质量发展”的内容特征。从内容上看,高等教育与职业教育跨界是一项具有整体性与动态性的复杂系统工程,涉及教育“自组织”的内部跨界以及与社会“他组织”的外部跨界。在整个高等教育与职业教育跨界的过程中,“跨界生长”和“跨以成人”两大核心要素相互交织,共同构筑起跨界变革的框架。一方面,“跨界生长”强调高等教育与职业教育突破各自的能力界域,摒弃固有的界域偏见,通过体系共建、知识共塑、师资共通、理念共创以及与产业企业互联互通,形成一个互利共赢、平衡和谐、共同发展的育人整体,进而提高人才培养的整体行动能力。在此过程中,高等教育、职业教育和产业企业等各主体的性质并不会发生改变,每个共生主体都将保持其自身的独立性与自主性。另一方面,高等教育与职业教育跨界是以“跨以成人”为明确导向的行为。即是说,高等教育与职业教育在跨界过程中致力于人的全面发展和多元跨界需要,从而使其能够更好地适应经济结构转型升级带来的挑战。值得注意的是,高等教育与职业教育跨界绝非要求某一方“降低姿态”迁就或迎合另一方,也不是将某一方贬至劣势地位或抬至优势地位,而是强调打破“各自为政”的局面,推动各主体相互促进、优势互补,在跨界合作中实现高质量发展和育人价值最大化。

(三)对高等教育与职业教育跨界的四重追问

在梳理基本概念的基础上,对高等教育与职业教育跨界提出四重追问,能够进一步廓清高等教育与职业教育“何以跨界”的重要前提,同时有助于将人们的视角导向对“全人”培养的反思,以更好地促进人自由而全面的发展。其一,高等教育与职业教育跨界之“界”由何而来?无边界不存在,无存在不边界。随着现代性的展开与深化,专业主义文化日益衍生出一种区隔化的要求[10]。亦即没有了边界,组织便会陷入混沌状态,进而失去方向感与协同力。若边界有其存在的必要性,那么教育边界的确立无疑会在教育内容、形式、目标等方面赋予一种教育类型以区别于另一种教育类型的显著特征,这是高等教育与职业教育自证存在价值的必要前提。此外,作为社会分工的产物,产业与教育各自具有明确的职责和范围,相互之间也存在相应的边界。实践中,高等教育与职业教育和产业之间的边界通常是通过法律法规、政策规定、行业标准等方式得以维护,以确保双方的合法权益和正常运作。同时,双方也存在着密切的联系与互动,共同推动社会的发展和进步。正如前所述,边界的存在并非意味着孤立或割裂,而是为构建协作关系提供了可能性。要而言之,“界”是“跨”的存在性前提,“跨”是“界”的价值性依据。其二,高等教育与职业教育跨界之“驱”从何而来?在目标牵引上,高等教育与职业教育跨界旨在消解因双方长期分而行之所导致的人的发展的不完整性和片面性问题,其根本目标是“跨以成人”,即实现人自由而全面的发展。这背后彰显的是“以人为本”的理念,强调在坚守“人之为人”教育价值理念基础上,综合培养学生的理论素养和实践能力。在外部驱动上,高等教育与职业教育跨界是国家创新竞争力提升、社会发展必然趋势、人才培养体制革新以及人才发展需求等多重因素共同作用的结果。在内部条件上,高等教育与职业教育跨界的基本前提在于对人才培养目标的“共识”与“共情”,以及在教育地位上的平等关系和教育体系上的对等关系。其三,高等教育与职业教育跨界之“裨”指向何处?从内部视角看,非跨界无以守正创新。高等教育与职业教育在保持各自发展特色的同时,加强理论与实践、科研与技术的交流融合不仅能推动高等教育体系的高质量建设,同时也有利于建立协同互补的人才培养机制,从横向上为个体提供拓展其知识及能力的渠道,从纵向上为各类人才的多元化发展和自由全面发展搭建成长通道。从外部视角看,非跨界无以砥砺支撑经济持续发展。面对产业转型升级和科技快速发展,职业岗位对高素质技术创新型人才的需求日益紧迫。高等教育和职业教育跨界发展有助于从行业企业对人才需求的高度进行顶层设计,创新人才培养模式,培养出具备高度社会适应性和引领性的人才,以更好地服务产业经济的创新发展。此外,还能够进一步促进产学研的紧密结合,加速科研成果的转化和产业化进程,从而提升企业的创新能力和市场竞争力。其四,高等教育与职业教育跨界之“道”将向何处去?高等教育与职业教育跨界呈现出“开放—耦合—共生”递进式发展趋势,这一趋势又表现出从封闭走向开放、从竞争走向协同、从外推走向内生的价值取向。同时,高等教育与职业教育跨界并非仅仅指教育体系内部的职普融通,亦不等同于某一特定类型教育与行业企业的产教融合,而是必将走向由高等教育和职业教育“自组织”与社会“他组织”所构成的“超组织”境域。

二、高等教育与职业教育跨界的空间基础

高等教育与职业教育跨界不是凭空地架构与演绎,而是具备充分的空间基础。那么,高等教育与职业教育跨界究竟要跨越哪些边界,才能实现跨以成人?从育人成才的角度出发,高等教育与职业教育存在着体系、知识、师资和理念之间的内部边界,以及高等教育与职业教育和产业之间的外部边界。这构成了高等教育与职业教育跨界的空间基础。且在高等教育与职业教育“自组织”跨界社会“他组织”、协同共生“超组织”进程中,蕴含着从跨越边界到实质性融合,最后达致共生式发展的趋向(见图1)。

(一)高等教育与职业教育内部空间跨界

高等教育与职业教育内部空间跨界主要包括体系跨界、知识跨界、师资跨界与理念跨界。其中,体系跨界是基础,知识跨界和师资跨界是关键,理念跨界是指引。

1.跨越体系边界,搭建人才培养“立交桥”

高等教育与职业教育跨界的首要步骤就是打破体系间的界限,建立起纵向贯通与横向融合的“立交桥”,以破解双方在人才培养方面条块分割和壁垒高筑的问题,为实质性的跨界融合奠定重要基石。

职业教育的层次完善且贯通是实现体系跨界的基本前提。职业教育作为一个独立的教育类型,呈现出不断向高层次渗透的趋势,突破了单一层次的局限,形成了较完整的教育层级。除了确保教育层次结构的完整性,还需建立上下贯通的衔接路径,这既是培养高素质、复合型人才的必然要求,也是保障职业教育发展权的有效举措。在此基础上,注重高等教育体系的全域性建设,亦即,打破高等教育与职业教育在各自体系内运转的封闭性,实现两者之间教育层次的贯通与融合。同时,建立起等值、可转换的通道,保证学生能够互转学籍、交叉融合进入另一种类型的上一层级教育机构[11]。当然,融合并非意味着消除高等教育与职业教育某一方的类型优势,将其完全依附于另一方的体系,而是在尊重类型教育原则的基础上实现“合而行之”,通过“相互借智”实现共生发展。一方面,职业教育借力高等教育的学术性优势。以德国为例,职业教育引入学术性的表现主要体现在为职业教育人才提供接受高等教育的途径。具体包括学生在完成双元制职业教育之后直接就读本科,或者选择就读双元制高等教育,抑或者进入专科学校或者师傅学校[12]。另一方面,高等教育尤其是服务技术技能密集型产业的应用型本科教育,要融入必要的职业教育元素。劳耐尔教授认为,对于应用型学术职业(设计类职业、信息和自然科学类职业的总称)而言,在高校的相关专业中有选择性地引入职业性是可行的[13]。在借鉴国外有益经验的基础上,需要逐渐探索本土化、落地化的实践。譬如,应用型本科院校和职业本科院校秉持着“定向于行业,定点于应用,定位于实践”的原则,充分利用各自的强势专业交叉培养技术创新型人才;粤港澳大湾区在推动高等教育与职业教育统筹发展方面,已初步形成“研究型大学—应用型大学—高职院校”的集群架构[14]。总的来说,高等教育与职业教育的体系跨界既是对层次结构跨界与类型教育跨界的延展,也是对人才发展需求的主动呼应。

2.跨越知识边界,重组与创新知识链

知识是构成一切的本源性材料,可划分为学术知识与经验知识。知识类型划分是劳动异化的结果,而非知识本身存在内在断裂或高低贵贱。高等教育与职业教育涉及不同的知识类型,每一类型知识在特定领域或情境中都有其“所能”与“所不能”。

高等教育领域的知识主要遵循“学术性”和“学科性”逻辑,倾向于学术理论知识;职业教育领域的知识主要遵循“职业性”与“专业性”逻辑,侧重于技术经验知识。在“变化成为唯一不变”的时代,仅仅依靠某一教育场域内部知识难以满足人自由而全面的发展。技术知识和职业知识直接服务于人的谋生,容易导致人们可能会为了眼前的物质利益而牺牲长远的发展价值,进而异化为物质的奴隶,即人才培养中出现“见物不见人”的问题。恰如爱因斯坦所言,单纯依赖专业知识培养出来的人,尽管可以成为具有高度实用性的机器,但难以成为和谐发展的人[15]。纯粹的理论知识主要涉及学术领域的概念、原理和技能,侧重于知识的传授和理论的构建,相对忽视实践应用能力的培养。这种知识体系下培养出来的人才,往往缺乏实际操作能力和社会适应能力,无法有效满足社会发展的需求,进而导致人才结构性过剩。因此,高等教育与职业教育有必要跨越各自的知识边界,构建系统化、结构化的强联结知识网络。其间,应摆脱对知识原型的依赖,加强对知识的获取、开发、利用与共享,重组与创新人才培养的知识体系,进而实现高等教育与职业教育在知识层面的“优势互补、特色凸显”。职业教育在凸显知识特色和“职业”价值的基础上,主动融合高等教育知识创新的基础性研究优势,厚积“技术创新科研能力”底蕴,以提升培养学生全面素养的能力。同理,高等教育也不能拘囿在理论知识的“象牙塔”中,只注重培养所谓“有知识的人”,还要主动吸纳职业教育应用创新的实践性优势。这将使得兼具职业行动能力、理论知识厚度、科研能力深度的高素质人才培养成为可能。

3.跨越师资边界,创设教师共同体

育才造士,为教育之本,为教师之责。高素质人才的培养有赖于教师共同体的支持。教师共同体内蕴着各种充满张力的关系,其实质是致力于培养高素质人才的共同体。这不仅是提升人才培养质量的内在要求,也是对高等教育与职业教育跨界发展的积极回应。

相较于企业生产的“流水线”产品,教育“产品”是具有独特思想、个性、心理活动的个体。这预设了高质量、高层次人才的培养是一个复杂过程,难以依靠教师个人的力量与智慧完成人才培养的全过程。因为“每个人不能掌握真理的全部,只是占有知识和技能的某些片段,知识和技能内部具有逻辑顺序和结构,需要传授、创造知识片段的个体相互沟通和协作”[16]。尤其是随着专业、课程、教学的日益复杂化、跨界化和交叉化,单凭高等教育的“人师”或职业教育的“经师”,已无法独立承担人才培养的任务并满足人的发展需求。这就需要共建、共享、共管和共用更具内部异质性和协同性的教师共同体,如吸收来自职业学校、普通高等学校的教师或社会各行各业的职业精英、企业师傅担任兼职教师或课程顾问,共同参与教育教学全过程,以便在人才培养过程中,充分发挥资源整合、协同合作和责任共担的价值效应。如此,方可为实现“跨以成人”提供坚实的力量支撑。

4.跨越理念边界,回归人本价值

人首先是人,是充满生命力的有机体,然后才是其他。从教育目的看,“人是目的,教育的目的是人,教育应是人的教育。”[17]赫钦斯将教育描述为“通过有组织的、深思熟虑的努力来帮助人民成为有智慧的人”[18]。从教育原则看,“教育的原则,是通过现存世界的全部文化导向人的灵魂觉醒之本源和根基。”[19]这均揭示了教育不在于培养劳动力而在于培养“全人”。这里的“全人”不等同于“通才”,可以用“一体多翼”来加以解释。一体是指“人”的主体性,这是受教育者作为个体存在的内在本质和价值;多翼是指人在社会中所扮演的不同角色,如职业人、社会人、文化人等。

无论是以培养“学术人”为主的高等教育,还是以培养“职业人”为主的职业教育,必须首先是以人为出发点的“成人”教育,遵循“全人”价值理念,其终极目标都是指向“人的完善”。尤其是在新的发展阶段,立足于人的全面发展,更加强调职业教育的“成人”之维,致力于“人”这个本体存在[20]。然而,目前高等教育与职业教育都困囿于各自狭隘的培养目标,在育人过程中不同程度地忽视了“人”的本质。随着社会服务、科学研究等职能的日益突出,高等教育的育人本体功能受到了一定的挤压和弱化,其目标也更加注重中立性的知识中心。换言之,高等教育更加注重对外在客观知识的认知、应用,以及“人才”的培养和“人力资源”的供给,但对培养“人”以及人内心与行动的德性则有所忽视。此外,职业教育作为与社会经济发展直接挂钩的教育类型,直接面向社会需求培养人才,其功利性和实用性特征更为明显。不可否认,这一转变并非人的刻意为之,而是由社会经济发展和教育发展的客观规律所致。既然是客观规律,就不会被轻易改变和逆转,但可以被深入理解和有效利用。其中,首要表现之一就是高等教育与职业教育遵循“立德树人”根本理念,打破原有的“学术圈”和“职业圈”,加强彼此之间的协作交流。以“全人”价值共创为核心,将“把人当作‘人’”的育人理念渗透到教育的全过程,真正回归到“协助人们发挥或达成人之所以为人的特质”[21]这一根本教育价值。这是跨界培养兼具实践能力和理论素养人才的关键前提。

(二)高等教育与职业教育和产业外部空间跨界

高等教育与职业教育跨界是一个整体性的跨界,这不仅涉及教育命题,更是一个关乎社会发展的时代性议题。高等教育与职业教育作为教育系统和社会大系统的子系统,与产业、企业等进行着物质、信息和能量的交换。有数据显示,与高等学校合作的企业占合作创新企业的比重为28%,这表明校企产学研结合是企业合作创新的重要形式[22]。因此,任何教育机构都不能再孤立于社会之外,高等教育与职业教育和产业的联动式跨界成为必然趋势。

职业教育作为与经济和产业发展密切相关的教育类型,致力于培养具备区域产业特色的技术技能人才,为地方产业发展提供服务。高等教育作为社会系统中的一个子系统,当它深入到社会系统之中与产业结构耦合时,会对经济增长产生正向空间效应[23]。而且社会对高等教育的主要要求是培养高规格的人才、提供高智力的咨询服务以及提供满意的知识产品,这些构成了高等教育存在的基本价值[24]。综合而言,高等教育与职业教育作为服务社会的重要主体,始终与产业系统保持着动态交互的关系。正如马克思主义哲学观所言,“反对那种限制在自己狭小天地里,无视外面广阔世界的狭隘的封闭主义”[25]。然而,目前的人才培养体系尚未完全突破以学校为主导的“封闭式”传统教育理念的束缚,与市场需求之间的联系不够紧密,人才供需信息通道阻塞,致使人才培养供给侧与产业需求侧在质量、结构等方面的匹配度不高。此外,职业院校和普通高等院校分头与企业开展合作,彼此之间缺乏有效的协同联动。这就需要高等教育与职业教育在内部跨界合作的基础上,加强与产业系统的联动式跨界,重塑“断裂”的产业链和教育链,以共同致力于探索“教育逻辑+市场逻辑”的人才培养新范式。也就是说,要构建一个有机的高等教育与职业教育整体,明确其在产业发展中的角色定位,即职业教育专注于生产制造领域,高等教育关注研发设计领域[26]。在此基础上,与行业企业协同开展科技攻关项目。这种既分工明确又通力合作式的发展逻辑,使得高等教育与职业教育和产业的跨界能够带来更大效益。

(三)高等教育与职业教育内外部跨界的底层逻辑与联动机制

高等教育与职业教育跨界包括内部跨界和外部跨界,二者相互作用、相互交织,共同构成了不可或缺的跨界整体。就整体关系而言,高等教育与职业教育的内部跨界和外部跨界并不是按照先后顺序分头行动、各行其是,而是呈现出联动式的跨界态势。强调在内部空间缔结要素互动、结构互嵌、功能互补的同时,也与产业发展需求耦合交互,最大程度上达到内外部跨界的育人效应最大化。其一,国务院办公厅《关于深化产教融合的若干意见》提出,普通高校也应走产教融合、校企合作的发展之路。这意味着高等教育与职业教育的体系跨界必然要考虑产业发展元素。其二,职业本身就蕴含着创造社会价值的知识。学校不再是知识生产的唯一场所,企业也逐渐成为知识的生产者。相应地,高等教育与职业教育的知识跨界必须站在经济社会发展的整体高度,将企业的相关知识技能纳入学校知识体系中,构建起“研究—应用—生产”的完整链条,真正实现学校内外知识的有机融合。其三,职业学校教师具备丰富的实践经验,普通高校教师更注重学术研究和创新,而企业师傅和职业精英则拥有着实际操作经验和行业前沿知识。当这些力量汇聚在一起,便会产生相辅相成的合力育人效应,为学生提供多元化的成长与发展支持。这不仅能够帮助学生掌握知识和技能,更能培养其创新精神和实践能力,以更好地适应未来的职业生活。同时,也有助于促进教育公平,确保每个学生都能获得适切的教育资源。其四,教育作为人类社会发展的重要基石,其最根本的价值在于以人为本,注重人的全面发展。同时,教育也具有社会服务功能,培养的人才必须符合社会发展需求。因此,高等教育与职业教育在注重以“育人”为根基的内部跨界的同时,也要关注与外部产业发展的“成才”跨界。只有这样,才能真正实现“成人+成才”的根本教育目标,为社会的可持续发展提供有力的人才保障。

高等教育与职业教育跨界并非一蹴而就,而是经历着“开放适应—耦合协同—共生发展”的进阶式发展阶段。首先,在开放适应阶段,要相互理解和接纳对方的存在。尤其是高等教育要摒弃以往对职业教育的“偏见”和“歧视”。此外,打通资源共享通道、明确跨界范畴,消解高等教育与职业教育跨界的屏障与壁垒,这既涉及教育主体之间的相互开放,也涉及教育主体与产业发展之间的开放适应。其次,随着高等教育与职业教育跨界开放程度的不断加深,为促进高等教育与职业教育“自组织”以及与社会“他组织”之间的逐渐磨合与调适,可以建立处于产教中间的产教融合实体这一边界组织,消除产教之间的信息边界[27],进而深化协同发展效应,形成整体性耦合发展的态势。最后,进入共生发展阶段。高等教育与职业教育从初始阶段的“互为他者”走向“互为主体”,进一步强化了教育主体间的交互性与平等性以及与外部环境的联结。在此基础上,形成稳固、高效的共生机制,进而达成高等教育与职业教育跨界共生的最终形态,即要实现高等教育和职业教育“自组织”与跨界社会“他组织”耦合共生的“超组织”。这是一种由内而外持续发展的过程,而非外部压力下产生的应激性反应。

三、高等教育与职业教育跨界的推进路径

高等教育与职业教育跨界是完善人才培养体系的一项重要举措。基于高等教育与职业教育跨界的本质内涵和空间基础,以政策制度、理念进阶、机制建设、协同治理为抓手,探寻高等教育与职业教育跨界的推进路径。

(一)加大政策制度保障,稳固高等教育与职业教育跨界基础

政策制度是高等教育与职业教育跨界推进的基底依托。在政策支持方面,各级政府应在明确高等教育与职业教育发展特色的基础上,将其纳入当地经济发展整体规划。同时,结合立德树人的根本任务、国家战略人才力量建设、产业结构转型升级等因素,进行统筹管理与实施,以实现顶层设计层面的协同建设。此外,设立跨界合作基金,为跨界合作项目提供专项资金支持,并对参与跨界项目的行业企业给予税收减免扶持。在制度保障方面,首先,健全高等教育与职业教育的衔接沟通制度,打造合理化的人才供需对接通道。这包括制定各级各类学历资格和职业资格分类、开发、认定政策,加强能力标准、培养方案和培养过程的衔接和一体化设计,推动职业资格证书与学历证书等值等效;建立具有公信力的高等教育与职业教育学习成果认定标准、学分互认机制和横向融通机制,形成可操作的制度规范。其次,建设多元合法化制度。根据韦伯的合法化要素主张——从正面建立规范秩序,且法律共同体认可其正当性[28]。有必要建立健全法律体系和制度,确保高等教育与职业教育跨界的全过程有法可依;制定相应的规章制度和实施流程,明确高等教育与职业教育跨界过程中各主体的职责和权限,确保各项工作落地;充分了解各参与主体的发展需求,提高其对程序合法性以及规范秩序性的认可度。最后,完善利益协调制度。高等教育与职业教育跨界涉及诸多利益主体和多重利益分配问题。高等教育与职业教育分别由高教司与职成司负责管理和监督,若“各自为阵”,往往会出现向自身利益倾斜的情况。因此,有必要超越部门主义、本位主义,建立一套“遵循效益最大化原则”的跨部门利益协调制度,以形塑高等教育与职业教育相互开放、不可区隔的有机体系。

(二)遵循系统跨界理念,导引高等教育与职业教育跨界方向

系统化的跨界理念是高等教育与职业教育跨界推进的理念基础。高等教育与职业教育跨界涉及诸多要素的内外交互,强调以系统观、平衡观、动态观、整体观为原则,积极回应高等教育与职业教育高质量发展的内部需求以及产业对人才培养的外部需求。显然,“定界”思维无法为此提供有力的支撑。因此,要摒弃“就教育谈教育、为教育而教育”的狭隘观念,树立“跳出教育看教育”的系统跨界思维,运用系统跨界思维来审视跨界的全过程、全领域,走向“系统耦合”的跨界新常态,以增强高等教育与职业教育跨界空间的可设计性。例如,在职业教育与学术教育融通方面,德国社会提出以“扩展的现代职业性(Erweiterte moderne Beruflichkeit)”[29]的理念来统合两类教育的发展。如果从我国高等教育与职业教育跨界来看,可以考虑以共生逻辑的跨界思维来统筹这两类教育的发展,以促进人才培养体系的完善。此外,这种系统化的跨界思维还体现在评价方面。一方面,高等教育与职业教育跨界是一个不可分割的、动态发展的整体,理应树立整体性、过程性、发展性评价理念,规范高等教育与职业教育跨界行为。另一方面,除了关注内部跨界的协同度、教育与产业的交互性等硬性指标外,还应重新审视人这一“完整体”的成长和发展所具有的普遍价值与意义[30],以防陷入“为跨界而跨界”的思维误区。

(三)建设信息对称机制,提升高等教育与职业教育跨界效度

信息对称是高等教育与职业教育跨界推进的关键环节。信息的缺失或不完整可能导致认知偏差,进而使得掌握信息较少或处于信息劣势的一方无法依据全部信息进行理性决策[31]。于高等教育与职业教育跨界而言,信息在整个跨界过程中起到了桥梁和纽带作用,促使各利益相关者在人才培养与发展方面达成共识,从而深化跨界深度与广度。然而,在高等教育与职业教育跨界过程中,可能会出现信息传递受阻与组织间脱嵌等问题。当前高等教育与职业教育主要依据教育逻辑制定人才培养目标和建设课程体系,而产业链则依据产业逻辑开展生产和技术创新[32]。由于长期遵循这种分离式的发展逻辑,高等教育与职业教育和产业在信息传播和接受能力、效率和范围上存在过大差异,这容易导致信息错位和不对称问题的产生,从而阻碍跨界的有效推进。因此,有必要建立持久且稳定的信息对称机制,推动各主体从“关注自在”走向“关照他在”,消除主体之间的信息“真空地带”,从而减少因信息不对称和数据失真等因素对高等教育与职业教育跨界的不利影响。首先,在信息搜集阶段,建设信息对话机制。搭建高等教育与职业教育联合会、跨界教育中心等信息共享与交流平台,塑造开放协同的信息场域,为调整专业结构与产业布局、课程内容与产业标准、教学方案与生产过程的关系提供实时的信息服务和精准的信息支持。其次,在信息加工阶段,建设信息筛选机制。制定严格的高等教育与职业教育跨界信息筛选标准,确保信息来源的可靠性、内容的真实性和价值的最大化;采用大数据分析等技术手段,对相关信息进行快速、准确地筛选和加工,提高跨界信息的质量和实用性。最后,在信息整合阶段,建设信息反馈机制。加强高等教育与职业教育跨界的信息联结,深入挖掘跨界过程中可能存在的信息难点和堵点,并采取措施加以改进,以强化有效信息对高等教育与职业教育跨界过程的反馈推动作用。

(四)构筑协同治理格局,确保高等教育与职业教育跨界有序

协同治理是高等教育与职业教育跨界推进的重要保障。为确保跨界行为有序,必须加强教育机构、政府部门以及企业等主体的协同治理,以促进教育资源的合理流动,推动高等教育与职业教育有序跨界。首先,以平等、互利、互信的协作关系为原则,设立一个由高等教育机构、职业教育机构、企业、政府等多元主体共同参与的治理联盟机构,打造“政府统筹、院校为主、企业参与”治理格局。其次,建立健全治理机制和流程,包括合理规划、定期沟通、协调行动和监督等环节,共同商定高等教育与职业教育跨界方案并达成共识。同时,积极探索新的治理模式和方法,如引入市场调节机制、数字技术手段等,以增强高等教育与职业教育承接知识、师资等创新型要素的能力,进一步提升高等教育与职业教育跨界质量。再次,建立完善的评估机制和问责机制,注重高等教育与职业教育跨界治理的效果评估和反馈,并根据实际情况及时调整和完善治理方案,强化高等教育与职业教育跨界的社会适应性和可持续发展性。最后,社会组织作为产业和教育之间的“缓冲器”,在构建高质量人才培养体系外部治理格局中,发挥着不可或缺的重要作用。尤其在教育体制改革不断深化的背景下,其对高等教育与职业教育外部有序跨界的作用将更加凸显。这就要求完善社会组织参与机制,统筹社会力量和规范社会行为,营造社会组织参与高等教育和职业教育跨界的良好生态环境。

【参考文献】

[1][11]许建领.职普融通在教育强国建设中的价值实现[J].教育研究,2023(06):10-13.

[2][9]李政涛.跨以成人:跨界教育的历史、现实与未来[J].教育研究,2023(05):43-57.

[3]国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知[EB/OL].(2019-02-13).https://www.gov.cn/zhengce/content/2019-02/13/content_5365341.htm.

[4]何应林,顾建军.职业教育跨界研究初探[J].中国职业技术教育,2012(36):20-25.

[5]王树国.把握“融合”关键要素 构建21世纪大学新形态[J].教育研究,2022(03):15-20.

[6]UNESCO. Learning to Become with the World:Education for Future Survival[EB/OL].(2023-10-25).https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374032.

[7]庞国辉,扈中平.逻辑与问题:教育学真理和价值的源泉[J].教育研究,2016(07):4-11.

[8]Akkerman S F, Bakker A. Boundary Crossing and Boundary Objects[J]. Review of Educational Research, 2011(02):132-169.

[10]孙元涛.教师跨界学习的三重追问[J].教育发展研究,2023(10):3.

[12]陈莹.“工业4.0”时代德国职业教育与高等教育融通研究[J].比较教育研究,2018(04):94-100.

[13]Felix Rauner. Demarkationen zwischen beruflicher und akademischer Bildung und wie man sie ueberwinden kann[R]. Forschungsnetzwerk Arbeit und Bildung. Forschungsberichte 07, 2010:16.

[14]钟秉林,王新凤.新发展格局下我国高等教育集群发展的态势与展望[J].高等教育研究,2021(03):1-6.

[15](美)阿尔伯特·爱因斯坦.爱因斯坦文集(第三卷)[M].许良英,等编译.北京:商务印书馆,1979:310.

[16]潘丽云.“双高”建设背景下的高职院校教师教学创新团队研究——基于基层教学组织重构的视角[J].中国职业技术教育,2020(29):53-56.

[17]瞿葆奎,郑金洲.教育基本理论之研究[M].福州:福建教育出版社,1998:473.

[18](美)罗伯特·赫钦斯.学习型社会[M].林曾,李德雄,蒋亚丽,等译.北京:社会科学文献出版社,2017:61.

[19](德)雅斯贝尔斯.什么是教育[M].邹进,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1991:3.

[20]李小元.“人类世”职业教育的人性赋值及教化伦理[J].江苏高教,2023(12):137-141.

[21]李弘祺.学以为己:传统中国的教育[M].上海:华东师范大学出版社,2017:14.

[22]中华人民共和国科学技术部. 2020年我国企业创新活动特征统计分析[EB/OL].(2022-09-20).https://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgknr/kjtjbg/kjtj2022/202209/P020220920388321268731.pdf.

[23]耿孟茹,田浩然.高等教育与产业结构耦合协调及其经济效应——基于省级面板数据和空间杜宾模型的实证分析[J].重庆高教研究,2023(03):64-78.

[24]王洪才.论高等教育“适应论”及其超越——对高等教育“理性视角”的理性再审视[J].北京大学教育评论,2013(04):129-149.

[25]杨寿堪.论马克思主义哲学的开放性[J].湖南社会科学,2003(05):4-7.

[26]王奕俊,王建初,邱伟杰.“三教”协同创新的战略导向、内涵构成和运行机制[J].现代远程教育研究,2023(05):57-65.

[27]王棒.边界组织理论视角下产教融合实体的构成、类型与特征[J].教育与职业,2023(20):13-20.

[28](德)尤尔根·哈贝马斯.合法化危机[M].刘北成,曹卫东,译.上海:上海人民出版社,2000:128.

[29]Kaβebaum, Bernd. “Erweiterte moderne Beruflichkeit” Ein Kompass für Berufsbildungs-und Hochschulpolitik[J]. Ordnung der Wissenschaft, 2015(04): 199-210.

[30]朱德全,王志远.新时代职普融通的教育强国战略与评价改革赋能路径[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2024(02):68-79.

[31]张善超,李宝庆.信息不对称理论视域下新高考改革的困境及突破[J].大学教育科学,2021(04):70-77.

[32]蒋菲,郭淼磊.高校创新创业教育“四链融合”发展的理论逻辑、现实困境及对策审思[J].大学教育科学,2023(05):76-84.

Crossing the Border between Higher and Vocational Education:Logical Starting Point, Spatial Basis and Promotion Path

Abstract: The connotation of cross-border higher education and vocational education includes realizing cross-border growth and becoming a grown-up by boundary-crossing means. Its purpose is to improve the talent training system and achieve the free and comprehensive development of human beings. Its role is to promote the construction of a high-quality higher education system internally and the transformation and upgrading of industrial structure externally. Its ultimate form is to build a "super-organization" in which the "self-organization" of higher education and vocational education and the "other organization" of cross-border society are integrated and symbiotic. The existence of internal boundaries of system, knowledge, teachers and concepts, as well as external boundaries of higher education and vocational education and industry, is not only a necessary prerequisite for higher education and vocational education to realize their value of existence, but also constitutes the spatial basis for the border-crossing of higher education and vocational education. In practice, there is a need to strengthen policy and institutional safeguards, follow the concept of systemic border-crossing, build an information symmetry mechanism and construct a synergistic governance pattern.

Key words: higher education; vocational education; integration and symbiosis; cross-border growth; becoming a grown-up by boundary-crossing means