思维赋能:语文可视化教学路径探索

[摘 要]思维是语文素养的核心要素之一。面对当下语文教学思维失落的困境,教师应立足可视化教学的实践优势,采取促进学生思维提升的策略:可视化目标,以终为始,思有方向;可视化任务,情境统整,思有深度;可视化工具,显现过程,思有进阶,以期实现赋能学生思维发展,提升学生语文核心素养的目标。

[关键词]小学语文;思维能力;可视化教学;教学路径

[中图分类号] G623.2 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2024)16-0077-04

一、缘起:可视化教学的提出

在一次优质课评比中,某教师执教的《自相矛盾》引起了笔者的注意,教学片段如下:

师:谁能说一说这个故事主要讲了什么?

(学生回答略)

师:“誉”是什么意思?

生1:称赞。

师:文中谁在“誉”?他是怎么“誉”的?

(学生勾画相关语句。教师指名朗读)

……

师:“弗能应也”是什么意思?

生2:不能回答。

师:他为什么不能回答?

生3:因为他说话前后矛盾。

师:这会产生什么后果?

生4:东西卖不出去,失去信用。

师:通过学习这篇课文,你明白了什么?

生5:说话、做事不能自相矛盾,而要前后一致。

整堂课都在师生碎片化的对话中推进,别说学生,连观摩者都不知道这些环节的设置是为了什么。由此,笔者联想到传统的小学语文课堂经常会出现以下问题。

(一)教学目标不够明晰

传统教学模式下,教师往往不会为学生提供明确的学习目标,导致学生缺乏明确的学习方向。这样,学生很难评估自己的学习进程,也无法准确地了解自己是否达到预期的目标,更不清楚自己为达到预期目标还需要做哪些努力,导致学生思维方向的迷失和对重点内容的理解模糊,缺乏学习动机和参与感,严重影响了其学习积极性。

(二)教学任务没有深度

思维培养需要借助有挑战性和启发性的任务来完成。然而,目前比较常见的是“读一读”“背一背”“想一想”“说一说”“写一写”等一个活动完成一个目标的教学任务。这样的任务仅停留在知识的记忆和简单运用层面,没有明确的核心意义和实际学习价值,不能激发学生的思考和探究欲望,更无法培养学生的思维能力。

(三)教学工具过于单一

现代技术提供了丰富多样的教学工具和资源。但当下的课堂教学和思维培养中,教师往往依赖于传统的纸质教材和课堂讲述,缺乏引入更多教学工具的意识,教学工具的种类和运用方式都比较单一。这导致课堂教学单调、机械,学生缺乏积极参与和思考的机会,无法得到丰富的感官体验,无法产生学习兴趣和动力,无法激发创造力和想象力,思维发展受到严重限制。

二、破局:可视化教学的模式架构

思维能力是语文核心素养的四大维度之一。纵观教学方式变革的研究成果,可视化教学对思维能力的提升具有重大现实意义。可视化教学是指在教学中运用图形、符号、文字等一系列直观教学手段,将教学从“隐性抽象”变为“显性直观”,使学生的思维活动、思维路径、思维能力以“视觉”的形式呈现出来。只有学生的思维过程被看见、被感知、被量化,教师才能对其进行干扰、引导、测评,进而发展学生的思维能力,提升学生的语文核心素养。

结合新课改理念,以及可视化教学理论,笔者所在的专业教学团队构建了可视化教学范式:先确定大目标,即高阶的、居于课程核心地位的、需要持久理解的素养目标;再设计相匹配的学习任务,使学生在真实的情境中,运用本单元的知识和技能,解决真实的问题;最后,将学习任务融入教学过程与评价过程中,通过可视化教学工具——思维导图、学习单、评价表等促进素养目标达成。

如此,教与学的过程便有了更明确的指向,能使学生在学习过程和评价过程中有更好的表现。另外,将学习任务融入教学过程中,可以引导学生展开沉浸式学习,便于收集学生在此过程中形成的佐证目标达成的第一手资料,为教师及时、有效地给予学生反馈提供支持,促进目标的高效达成。由此,确保了教学目标、学习活动和学习成效高度一致,建立了可视化教学框架(见图1)。

本文以统编语文教材五年级下册第六单元《田忌赛马》第一课时的教学为例,就如何通过可视化教学助推学生思维发展进行探讨。

三、实施:可视化教学的操作策略

可视化教学的课堂,应让作为学习主体的学生首先明确“我要到哪里去”,其次知道“我怎么到那里去”,最后还要在过程中及时了解“我现在在哪里,又如何更好地到达那里”。这三个问题分别对应可视化教学中的学习目标、学习任务及学习评价。

(一)可视化目标:以终为始,思有方向

有别于传统课堂教学,可视化教学基于教学目标开展,让作为学习主体的学生明确学习目标,成为师生的共同追求。因此,我们将学习目标可视化,使其成为学生看得见、摸得着的任务。

结合本单元语文要素,笔者在教学过程中根据学情对教学目标进行调整,并生成以下学习目标(见图2)。

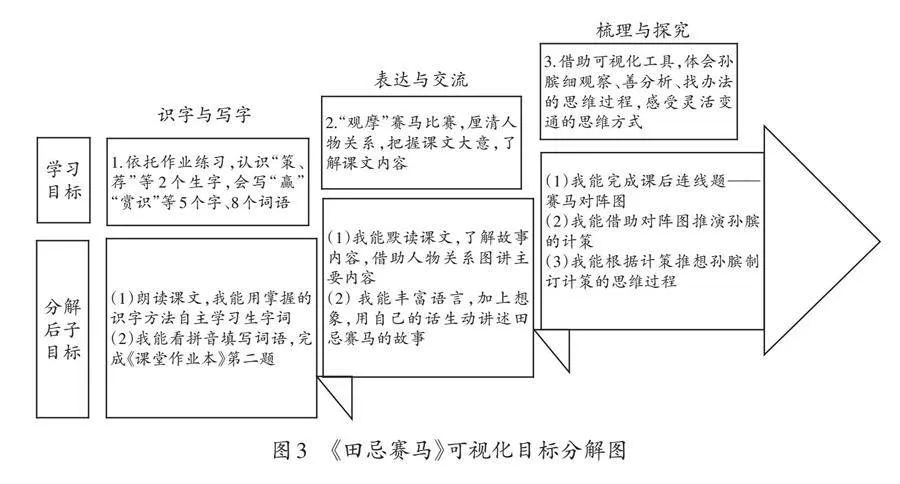

通过目标呈现,引导学生将可视化目标细化、分解为以下子目标(见图3)。

通过学习目标和分解后的子目标的对比,可以看出分解后的子目标指向更加明确细致,更有利于学生思维方向的明晰,体现出以下特征。

1.可操作性

可视化目标是基于学情的细化、分解。将学习目标进行细化,既能统领整堂课的思辨性学习,又能着眼于学生的“最近发展区”,为学生提供有难度的内容,充分激活学生的认知情感与学习兴趣,发挥其潜能。

2.以终为始

可视化目标是阶段任务的层级推进,先将以往讳莫如深的学习目标显性化,以充分发挥其导教、导学、导评的功能;再通过学习任务对学习目标进行推进、评价与调整,确保学习目标可观察、可评价、可改进。这样以终为始,通过可视化目标的持续达成,不断提升课堂教学的实效性。

(二)可视化任务:情境统整,思有深度

《义务教育语文课程标准(2022年版)》明确提出了“学习任务群”的概念。《田忌赛马》这篇课文属于发展型学习任务群下的“思辨性阅读与表达”学习任务群。

本堂课围绕“了解人物的思维过程,加深对课文内容的理解”这一单元语文要素,依据“讲好田忌赛马故事”的目标,设计了一个大任务和三个子任务。

课初,在学生了解故事内容之后,教师创设大任务情境:“国家发展靠人才。齐威王身边就缺少一位大军师,他迫不及待地要招纳高级军事人才。于是,田忌写了一封推荐信,向齐威王推荐孙膑。如果你是田忌,你会怎样向齐威王推荐孙膑呢?”

要写推荐信,就必须对推荐对象有深入的了解。基于此,学生再次细读课文,完成三个子任务“比赛概况直播”“比赛思维解密”“比赛赢家采访”,对应的学习目标分别是“借助人物关系图概括课文主要内容”“通过想象对话剖析孙膑思维过程”“利用分析田忌心理表达获得的启示”(见图4)。最后,回到本课的大任务——写推荐信上。

“比赛概况直播”“比赛思维解密”“比赛赢家采访”三个子任务情境,高度统一,创造性地利用了田忌赛马这个故事本身的场景。借助三个层层推进的学习活动,开启着力于素养提升的探究性学习,将原本看不见的思考方法和路径呈现出来,使学生的学习过程可视化,从而提高学生的学习热情,提升其思维水平,培养其良好的阅读素养。同时,通过可视化教学的任务推进,教师能够精准把握学情,保证每一个学生都达到预期的目标,实现从教授化课堂向学习化课堂的转变,盘活语文课堂,优化教学环境。

(三)可视化工具:显现过程,思有进阶

不管是学习过程还是评价过程,可视化工具都是重要的教学手段。将可视化工具融入教学之中,可以帮助学生将知识系统化、条理化,使知识更易被理解,有效提高教学效率,促进学生思维能力的提升。因此,可视化工具不仅是一种教学方式,更是一把开发大脑潜力的金钥匙。本堂课用到的可视化工具主要有思维导图、学习单和评价工具。

1.思维导图:搭建脉络图示,养护思辨根系

思维导图可以帮助学生更清晰、更直观地梳理、把握文本的主要内容,理清事件的来龙去脉和人物之间的关系,便于后续归纳与总结,在提升概括能力的同时,也为后续深入理解内容打好基础。

如在“比赛概况直播”学习活动中,教师引导学生完善思维导图,并利用思维导图概括课文主要内容。教学片段如下:

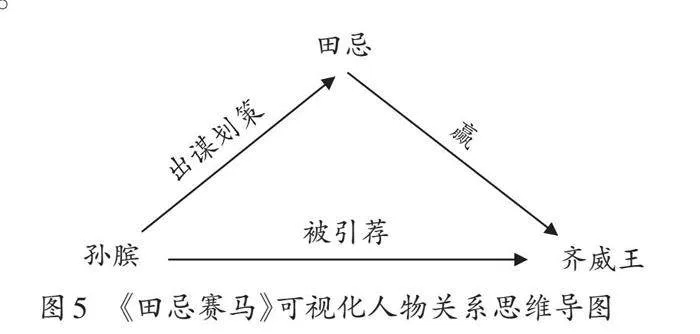

师:老师在这三个人物之间画上了箭头(板书)(见图5)。下面,我们来直播比赛概况,箭头上应该填什么词?先在这段话中找一找,再和同桌商量一下。

师:这几个词该填到哪里?请一位同学来摆一摆。

(学生摆词)

师:不错,三个词都摆对了!那你能看着人物关系图说说比赛概况吗?

生1:田忌赛马讲的是孙膑看了几场比赛后发现,田忌和齐威王的马脚力相差不多,就让田忌用下等马对齐威王的上等马,用上等马对齐威王的中等马,再用中等马对齐威王的下等马,这样田忌就赢了。

师:(指板书)如果看着人物关系图说,你能说得更加简洁、完整且有条理。谁再来试试用“田忌和齐威王赛马”起头?

生2:田忌和齐威王赛马,孙膑给田忌出谋划策,田忌赢了齐威王,孙膑被引荐为齐威王的军师。

师:你看,用上了人物关系图,就能把比赛的起因、经过、结果讲得清清楚楚,真了不起!

从提取人物到了解人物身份,再到提炼关键词厘清人物关系,最后利用人物关系图进行“比赛概况直播”,这样围绕故事情节进行思维开发,巧妙地将课文内容可视化了。此外,本课还运用了“赛场规则分析图”“赛马对阵图”等思维导图。

2.学习单:引导推理联想,助力思辨生长

学习单可以将学生的思维过程直观、清晰地记录和呈现出来,有效跟进和评估教学目标的达成情况。

在“比赛赢家采访”学习活动中,《课堂作业本》中一道写田忌心理活动的题目,能够帮助学生深入理解孙膑的思维过程,但是题目只要求学生写第一场比赛后田忌的想法。实际上,田忌三场比赛后的表现都大有文章可做。于是,笔者对此题进行改编,以可视化学习单(见图6)的形式呈现,同时提出问题:“想一想,田忌为什么这么泰然自若?他的心里是怎么想的呢?”同时,出示学习单,要求学生从中选一处写一写。这样,让学生自主体会并写下田忌的想法,理解田忌从始至终泰然自若的原因,从中折射孙膑的思维过程,层层递进地展现孙膑的雄韬伟略,并在一次次的思维呈现中为孙膑所折服。这个还原过程,同样指向思维的可视化。

由此可见,学习单可以清晰地呈现不可见的思维,拓展学生思维的广度与深度,丰富学生的语言积累,帮助其更有条理地表达。

3.评价工具:满足差异需求,浇灌思辨花开

相比以往的评价,可视化评价工具有以下优势。

(1)改变一刀切的现状。传统的学习评价中,最常见的是口头评价、分值评价、等次评价。评价时,教师往往只以标准答案为依据,给出“对”或“不对”的结论,缺乏对学生思维的把握,以及对学生错误路径、错误节点、错误原因的分析。

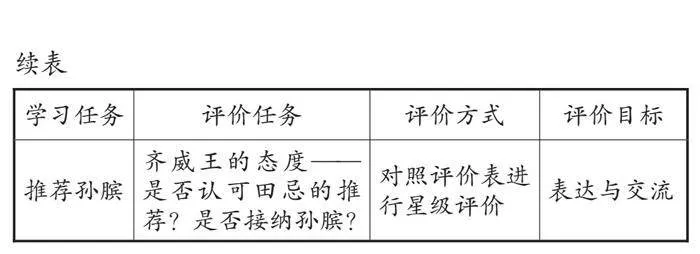

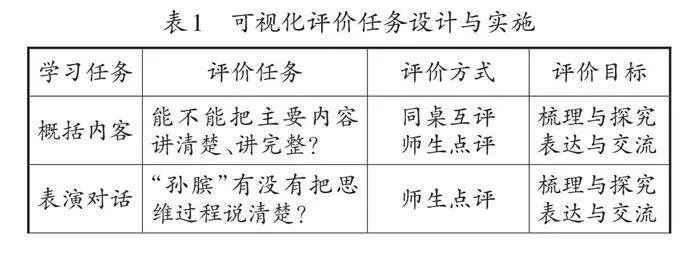

(2)提供可修正的支持。评价的目的是让学生清楚自己每一个学习行为的具体情况:如果好,好在哪里?可以怎样提升?如果不好,不好在哪里?又该如何修正?可视化评价,就是看得见、看得清、看得准的评价,是让学生清楚自己的学习问题,得到激励,且可以公示的评价。可视化评价是过程指导,而非结果鉴定。它使学生在获得评价后,明确得失、主动修正,实现真正有效的评价。教师要在每一个学习任务之后都设置一个评价任务,并提供明确、科学、丰富的评价方式,以确保学生达到预期的学习目标(见表1)。

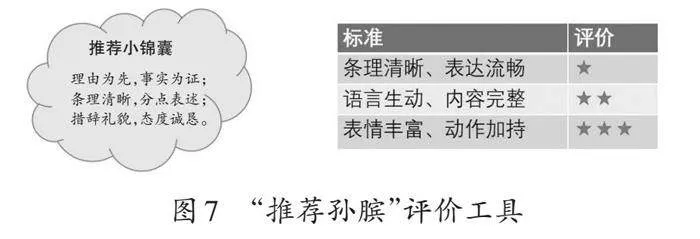

如在“推荐孙膑”环节,教师不是布置了学习任务就做“甩手掌柜”,而是分步提供可视化评价工具(见图7):

(1)提供“推荐小锦囊”,让学生的推荐有章可循;

(2)出示清晰明确的评价标准,让学生的推荐有标可循;

(3)呈现同伴视频范例,让学生有范可学。

可视化评价工具,让每个学生都能明确自己的学习效果和想要达到的标准,同时看见自己学习的整体情况。表现好的收获自信,表现不好的再接再厉,二者都能产生不同程度的获得感、成就感,并期待下一次挑战。

总之,可视化教学突破了传统语文教学模式的局限,通过可视化目标、可视化任务、可视化工具等,引导学生梳理文本脉络,进行充分探究,实现重难点的突破,最终达成发展语文核心素养的目标。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2] 熊生贵.强化意识,着力培养学生的思维能力:理解新课标中语文核心素养之思维能力[J].语文教学通讯,2023(6):62-65.

[3] 李沿知,罗良建,魏佳.基于可视化分析的“学习任务群”研究综述:兼论小学语文“学习任务群”教学的研究启示[J].语文教学通讯,2022(30):15-21.

[4] 理查德,丘奇.思维可视化教学:哈佛大学教育学院设计可视化思维课堂的18种流程[M].周晓微,李萌,译.北京:中国青年出版社,2022.

[5] 里琪.可见的学习与思维教学:成长型思维教学的54个教学资源:教学资源版[M].林文静,译.北京:中国青年出版社,2019.

(责编 蔡宇璇)