爱借场景起 情蕴细节中

[摘 要]当前,单篇教学如何有效落实语文新课标理念,成了困扰语文教师的一大难题。教师要遵循学生的语文学习规律,以学生的认知为基础,以单元语文要素为核心目标,依据课文内容,设计一系列具有内在逻辑关系的学习任务,开展以自主学习支架为引领的语文实践活动,从而达到提升学生语文核心素养的目的。

[关键词]情境任务;学习支架;实践活动;教学设计;场景;细节

[中图分类号] G623.2 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2024)16-0071-03

《父爱之舟》是统编语文教材五年级上册第六单元的第二篇精读课文,也是一篇回忆性散文。课文采用儿童视角叙述,用孩童时的“我”的眼睛去看,“我”的耳朵去听,“我”的心灵去感受,带有明显的自叙性特征,使读者能近距离观察文中的人物,获得身临其境的感觉。全文以梦开篇、引出回忆,梦醒泪流、结束回忆,通过梦境呈现了“我”成长之路上的七个场景,用大量的细节描写表现了艰难岁月里无处不在的父爱。它与另外两篇课文《慈母情深》《“精彩极了”和“糟糕透了”》一起,立体地展现了“舐犊情深”的单元人文主题。

本单元的阅读要素是“体会作者描写的场景、细节中蕴含的感情”。虽然学生之前已经学习了利用关键词句理解课文、体会情感的方法,但由于年龄小,生活经验不足,对生活的感知力也较弱,且本文描写内容离他们的生活较远,他们无法很好地体会文章蕴含的深沉情感。这就需要教师在课堂中创设情境、补充资料,以激发、唤醒学生的探究欲。

综上所述,概括场景、感受父爱,圈画细节、品味情感是本节课的教学重点。针对教学重点,结合课文在单元中的位置,以及文章画面感强的特点,笔者这样设计本课教学。

一、以画为境,发布任务

课初,教师出示吴冠中的资料,展示他的画作,最后定格在《父爱之舟》这一幅画上,并发布情境任务:“同学们,为了更好地了解吴冠中先生,老师带来了他的画作《父爱之舟》。现在,请你结合对《父爱之舟》这篇散文的理解,为这条载着父爱的小船配上能传递父爱的文字。”

【设计意图】基于单篇课文的情境任务设计,重在将学习目标转化为驱动学生自主学习的情境任务。本情境任务以吴冠中《父爱之舟》一画为情境,以给画作配上传递父爱的文字为任务,把情境、任务和课文学习巧妙地融为一体,实现了文学阅读和创意表达的有机融合。

二、概括场景,整体感知

【活动一】首尾连读,了解结构

师:常言道:“母爱如水,父爱如山。”而吴冠中先生记忆中的父爱,却能载于这小船之上,漂入他的梦境。本文的首段和尾段都只有一句话,连起来读一读,你有什么发现?

生:课文首尾呼应,中间写了作者梦中的场景。

【活动二】支架引领,概括场景

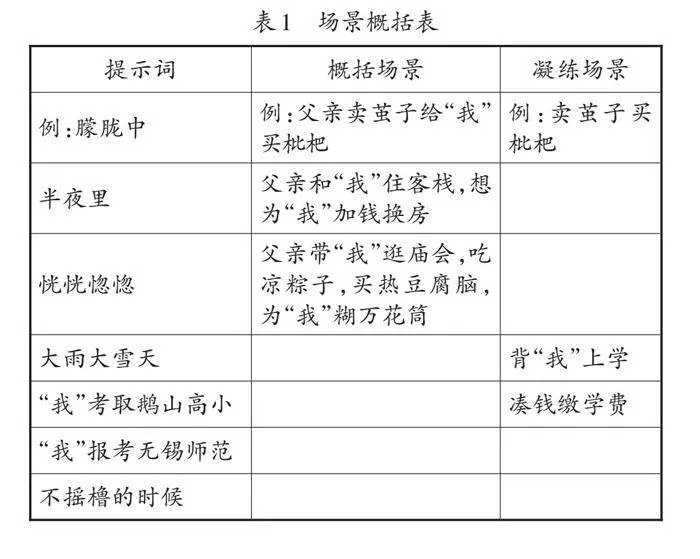

师:请你仿照对第一个场景的概括,结合提示词,完成下面的表格(表1)。

教师引导学生运用人物、事件、环境三要素法概括场景,抓主要事件凝练画面。

【活动三】师生接读,感受父爱

师:课文描写了作者难忘的一幕幕梦中场景,让我们通过接读走进作者的梦境,认识这位伟大的父亲,感受这份深沉的父爱吧!

师:是昨夜梦中的经历吧,作者朦胧中……

生1:梦到父亲卖茧子给“我”买枇杷。

师:是昨夜梦中的经历吧,作者半夜里……

生2:梦到父亲和“我”住客栈,想为“我”加钱换房。

……

【设计意图】《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“语文新课标”)指出,文学阅读与创意表达学习任务群“旨在引导学生在语文实践活动中,通过整体感知、联想想象,感受文学语言和形象的独特魅力,获得个性化的审美体验”。这一环节,教师先引导学生读课文首段和尾段,发现课文的整体结构特点;再以支架引领学生概括课文主要内容;最后,通过接读的方式,引导学生初步感受文字传递的情感。这样从形式到内容,再到传递的情感,符合学生的阅读规律和语文新课标的要求。

三、聚焦场景,沉浸阅读

师:梦境中的哪些场景让作者感动到流下眼泪呢?(出示学习提示:1.画一画。默读第2~9自然段,想象画面,用波浪线画出让你感动的词句。2.写一写。把自己的体会用关键词批注在词句旁边)

(学生自主学习、交流分享)

师:老师发现,七个场景中,最让大家感动的是逛庙会,这也是作者着墨最多的一个场景。让我们一起走进这一场景,品味细节,体会作者的情感。

师:请同学们一边默读第4自然段,一边想象画面。置身于庙会中,你仿佛看到了什么?听到了什么?感受到了什么?(出示以下支架)

通过课文中__________,我仿佛(看到、听到、感受到)__________。

【设计意图】上述环节设计意图有二:一是引领学生以读者的身份走进课文、置身场景,变文字为画面,感受庙会上好吃的多、好玩的多的热闹场面,为读懂后面的场景、细节中蕴藏的情感做了阅读方法的铺垫;二是为下文变换身份阅读,感受场景中父亲的心情,体会父亲的动作等细节中蕴含的情感,读懂父亲的人物形象做了铺垫。

【活动一】变换角度,感受形象

师:同样的场景,不同人物置身其中,感受也会不同。换个角度思考:不是“我”,而是父亲置身于庙会之中,他的感受和“我”有什么不一样呢?(出示交流支架:当父亲看到各式各样的糖果点心、鸡鸭鱼肉都有的时候,他会想 )

【活动二】勾连细节,评价人物

师:父亲既没有给“我”买好吃的,也没有给“我”买好玩的,他能给“我”的,顶多是一碗热豆腐脑。因为,父亲的感受和“我”不一样,他觉得“我太委屈了”。

师:你能给这里的“委屈”换个词吗?

生1:可怜。

师:父亲是不是真的委屈了“我”呢?刚才同学们提到了很关键的一点——家境不允许。联系全文,找一找体现作者家庭状况的细节描写,并说说你的感受。

生2:“于是家里粜稻,卖猪,每学期开学要凑一笔不少的钱。钱很紧,但家里愿意把钱都花在我身上。”

(教师引导学生先联系上文,明确“凑”字的意思;再随文识“粜”字,理解其背后蕴藏的父爱;然后,评价人物,说说从中看到了一位怎样的父亲;最后,朗读,带上理解读吃热豆腐脑的细节描写,表达对父亲的情感)

师:这不再是一碗普通的热豆腐脑,它承载着浓浓的父爱。这碗热豆腐脑,不仅温暖了我的身体,更温暖了我的心,它是生活不易的父亲尽自己所能弥补“我”小小“委屈”的证明。

【设计意图】教课文就是教阅读。这一环节,旨在引领学生进行沉浸式阅读,即以不同身份、不同视角置身语境当中,体会不同人物隐藏在相同场景背后的不同感受,读出文字背后蕴藏的情感。沉浸式阅读要求学生勾连细节,进行分析、判断,结合文本信息评价人物言行,进而理解人物形象,落实语文新课标“了解文学作品的基本特点,欣赏和评价语言文字作品,提高审美品位”的基本要求。

四、迁移运用,感悟形象

师:前面,我们运用“沉浸阅读谈感受,勾连细节评人物”的阅读方法,体会情感、感悟形象,读懂了“吃热豆腐脑”这一细节背后蕴藏的情感。下面,请你用上这一方法,小组合作品读其他场景。(出示学习提示:1.选一选。选择一个让你印象深刻的其他场景,边读边想象画面,结合语境品细节。2.说一说:小组推选一个代表进行汇报,其他组员补充)

生1:我们组品读的是第9自然段——父亲为“我”缝补棉被的场景。

……

(教师引导学生聚焦“缝补的背影”,运用前面学习的阅读方法,读句子、说画面、谈感受)

师:看来,父亲在船上弯腰低头缝补的背影已经深深印刻在同学们的脑海里。一个“缝”字,让我不禁想起唐代诗人孟郊的《游子吟》,谁能背一背?

(学生背诵)

师:联系前文说一说,为何缝补棉被的不是慈母,而是慈父?(出示补充资料)

(教师引导学生运用勾连细节、评价人物的方法,谈一谈这是一位怎样的父亲。在充分交流的基础上,师生合作朗读,感悟父爱)

师:“我从舱里往外看,父亲那弯腰低头缝补的背影挡住了我的视线。”望着船舱里的背影,“我”思绪翻腾……(出示表1)

生2:他曾经卖茧子给“我”买枇杷。

生3:他曾经和“我”住客栈,想为“我”加钱换房。

……

师:说一说,这是一份怎样的爱呢?

生4:生活方面,关心“我”,唯恐委屈了“我”;求学方面,倾全家之力,供“我”上学。

师:父母之爱子,则为之计深远。这样一位在生活上无微不至地关心“我”,在求学上竭尽所能地支持“我”的父亲,怎能不让“我”感动呢?让我们齐读这一段的最后一句话,感受作者澎湃的情感。

(学生齐读)

【设计意图】关键能力提高的过程,就是认知层级(知识、 能力与思维)由低到高的过程。这要求学生在阅读新的语言材料时,运用之前学习的阅读方法进行思考与探究,结合关键信息进行分析、82jNPjohrTeMs8gLw4c4h9jxu/mm9WsU618fVqxkEGg=判断与评价。这一环节的设计,就是在扶放结合的语文实践活动中,引导学生运用前面所学的方法进行文学阅读,在梳理信息、整合信息的基础上,进一步理解父亲的形象。

五、给画征言,创意表达

师:几十年后,吴冠中成为第一位获授法国文艺最高勋位的中国籍画家。(出示补充资料)

师:他终于不用再为钱发愁,但是父亲却已经不在了……教材中的两幅插图,都是吴冠中的作品。结合画作,谈一谈你的发现。

生1:我发现这两幅图中都出现了小船,能看出作者对小船情有独钟。

师:吴冠中一生中画过无数条船。船,在他的生命中有着特殊的意义。想一想,父爱之舟真的只承载着父爱吗?

生2:父爱之舟不仅承载了父亲对“我”的爱和期望,更承载了“我”对父亲的理解与感激。

师:我们品读了和父爱之舟关系最密切的场景和细节,知道了这条小船承载了太多太多的情感,无法用画笔描绘出来。下面,让我们拿起手中的笔,尝试运用上节课学习的反复手法,结合下面的评价量表和自己的理解,为这条小船配上一段文字吧。

(出示创意表达支架:这是一条满载父爱的小船。看到它,我就会想起__________;想起__________;想起__________)

教师引导学生通过支架掌握具体的表达方法,并通过评价量表(见表2)明确表达要求。在充分练写的基础上,通过自评、互评、师评相结合的方式,提高学生的创意表达水平。

【设计意图】此环节指向课始的情境任务,从创意表达层面落实本单元语文要素,在阅读与表达之间架起一道桥梁,使二者融为一体,共同指向对父亲的感恩之情。另外,表达支架和评价量表引导学生明确写什么、怎么写、写到什么程度,使教、学、评融为一体。

总之,基于语文新课标的单篇教学,要遵循学生的语文学习规律,结合学生的实际生活设计学习任务;以学生的认知为基础,以学生的学为中心,按照学生学习的内在逻辑,设计递进式的语文学习活动,从而达到提升学生语文核心素养的目的。

(责编 蔡宇璇)