统编语文教材六年级下册“古诗词诵读”板块教学策略

[摘 要]古诗词是中华优秀传统文化的瑰宝,是语文教育教学的重要资源,承载着丰厚的育人价值。六年级下册教材最后的“古诗词诵读”板块选编了十首古诗词,目的是增加学生的积累,引导学生迁移运用小学阶段掌握的学习古诗词的方法,为更高年段的学习做准备。这个板块的教学,可通过熟读积累、提供学习支架、研读课标及教材等方法,培养学生的语感,做好小学与初中的衔接,同时激发学生学习古诗词的兴趣,丰厚学生的人文素养。

[关键词]统编语文教材;古诗词诵读;《采薇》; 教学策略

[中图分类号] G623.2 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2024)16-0065-03

统编语文教材六年级下册最后的“古诗词诵读”板块选编了十首古诗词。这十首古诗词由诗到词,按照年代顺序编排,目的是开阔学生的视野,提高学生的诗词鉴赏能力,激发他们学习古诗词的兴趣和热情。这个板块的教学与教材课文和“日积月累”中的古诗词教学有所不同。教学时,教师不能只做简单处理,而应以学生自主学习积累为主,重点引导学生运用已学的方法进行自学,交流自己学习古诗词的体会,让学生享受古诗词学习带来的快乐;同时,应关注第四学段的学习目标、内容、方法,重视小学到初中的学科衔接和学生的发展。具体有以下几个方面的教学策略。

一、熟读成诵,积累诗词语言,指向语感

古诗词是最为凝练的汉语言文学,自古以来,诵读积累一直是学习古诗词的有效方法,所谓“熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟”。因此,古诗词的诵读积累是语言学习的有效路径,当学生诵读积累了一定量的古诗词后,就能形成一种特有的语感。

如《采薇(节选)》中的“杨柳依依”“雨雪霏霏”抒写了当年士兵出征和生还归来两种特定时刻的情景,写出了两个季节、两个画面、不同情感。“昔我往矣”“今我来思”中的“昔”“今” 写了回忆和现实,“往”“来”写出了出征时的依依不舍和生还归来的凄惨,整首诗描述的画面清晰感人,文字简练,有情有景,将抒情和写景巧妙融合,写出了一个离家远征士兵回归故乡的心声。学生读着读着就能背诵下来。这种诵读积累,不是死记硬背,而是古诗词特有的语言图式和诗情画意,被学生的眼睛、耳朵、大脑捕捉之后,很快被学生纳入自己的语言框架图式之中,成为一种新鲜的语言记忆和表达。

当然,我们的学习积累不能仅止于教材文本,还应将阅读积累延伸到课外的古诗词中。

如在展示交流《采薇(节选)》自主学习情况时,我让学生思考:“这首诗的名字叫‘采薇’,为什么诗歌中没有一句提到‘采薇’呢?”这一问题将学生的目光引向全诗,让学生懂得课文选录的只是《采薇》整首诗的一部分,整篇诗歌前三章句首都以“采薇”开头,《诗经》中有不少作品的题目都是以句首为标题的,其实这首诗还写了薇菜这种植物由发芽到长大再到长成的生长过程,暗示时间的流逝、戍边的漫长和思念如草越长越旺,渗透了《诗经》中“赋比兴”的重要表现手法。这样教学,能够为学生后续学习整首诗奠定基础,同时能进一步激发学生学习《诗经》的兴趣。

学完《采薇(节选)》后,我进行教学延伸。

师:《诗经》中像《采薇》这样千古传诵的诗歌还有很多。如诺贝尔奖获得者,科学家屠呦呦的名字就来自《诗经·小雅·鹿鸣》中的 “呦呦鹿鸣,食野之蒿”。巧的是,她和她的团队发现的青蒿素,也是从“食野之蒿”中的蒿提取来的。像这样的名句还有——(出示配乐画面和例句,师生分别读名句和诗意)

生:它山之石,可以攻玉。——《诗经·小雅·鹤鸣》

师:既比喻别国的贤才可为本国效力,又比喻能帮助自己改正缺点的人或意见。

生:桃之夭夭,灼灼其华。——《诗经·国风·周南·桃夭》

师:拿鲜艳的桃花,比喻少女的美丽。

生:死生契阔,与子成说。执子之手,与子偕老。——《诗经·国风·邶风·击鼓》

师:我曾经对你说过,生死都会在一起,牵手和你一起老去。

生:投我以桃,报之以李。——《诗经·大雅·抑》

师:人家送我一篮桃子,我拿李子来相报。

师:这些脍炙人口的千古名句,在《诗经》中还有很多很多,课后同学们可以借助学习古诗的方法美美地读一读、背一背。

上述案例中,将《诗经》中的名句指向生活,既是激趣,更是育人。以科学家的名字来引入,目的是激发学生的好奇心和诵读兴趣;通过名句欣赏、自主诵读、教师释义,并配乐、配画让学生走进这本千古传诵的诗集;同时,这些名句贴近生活、言简意深,读起来既有画面之美,又有思想情感之美。教师将这些优秀的古诗词语言播撒在学生心田,既能帮助学生积累,又能发挥其独特的育人价值。

二、提供学习支架,引领深度学习,指向能力

“古诗词诵读”板块的教学应坚持学生自学原则,但古诗词是学习的难点之一,所以教师应给予学生适当的引导,在基于学情的基础上,为学生提供学习的支架,有层次地指导他们诵读、理解。

如学习《采薇(节选)》时,课前我让学生充分自读、预习,并为学生提供预习任务单。

任务一:利用图书、网络等查找有关《诗经》的资料,并用表格、思维导图等形式进行梳理,说说你知道《诗经》的哪些内容。

任务二:根据学习古诗词的方法把《采薇(节选)》这首诗读正确、读流利、读明白、读出感情并进行自评和互评,看看能得几颗星(见表1)。

预习任务单为学生提供了有力的学习支架,也为学生后面的古诗词学习提供了示范。

课堂上,学生交流任务一的自主学习情况时,通过表格、思维导图的形式整理了《诗经》的有关资料(见表2)。

学生梳理的过程中,关注《诗经》整本书整体与局部的关系,为后续的整本书阅读与积累做好铺垫;同时提升了查找、搜集资料,筛选、梳理和处理信息以及运用数据的能力。

任务二中,学生在自学自评的基础上,按照读正确、读流利、读明白、读出感情的层次进行交流,并进行互评,没有达到标准的,课后再对照标准自读、自评。任务二的学习交流让学生从读正确、读流利、读明白、读出感情层层递进,最后在理解诗意的基础上进一步体会到诗歌的情感和意境,突破了诗歌学习的难点。表格的设计,让学生有梯度地运用有效方法进行学习,学得更扎实、有效。

三、研读课标教材,重视目标内容,指向衔接

“古诗词诵读”板块作为小学语文教科书最后一部分内容,不仅仅指向目标、内容层面,还指向学生的初步赏析能力层面。因此,加强小学和初中之间的衔接,通过研课标、研教材、研方法,明确目标、内容、评价等方面的小初衔接要求,可以达到自然过渡的教学目的。

(一)研课标,明确目标的衔接

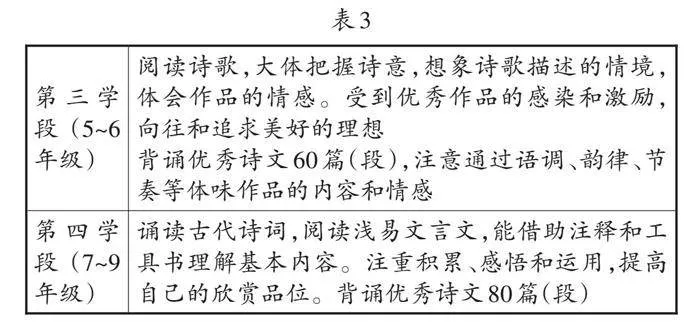

首先,我们关注课标中的第三、第四学段要求,并以“阅读与鉴赏”中的“阅读诗歌”为例进行对比(见表3)。

通过以上学段目标对比,可以看出在诗意的理解上,5~6年级是“大体把握诗意”,而7~9年级是“能借助注释和工具书理解基本内容”;在体会诗歌情感上,5~6年级是通过“想象诗歌描述的情境,体会作品的情感”,而7~9年级则为“注重积累、感悟和运用,提高自己的欣赏品位”;在教学方式上也有所不同,5~6年级注重读的理解,“注意通过语调、韵律、节奏等体味作品的内容和情感”,而7~9年级注重积累、感悟、运用和欣赏。因此,在教学中我们既要强调读的理解,读出语调、读出韵律、读出节奏,又要引导学生学习鉴赏诗歌,通过想象诗歌画面,理解其中情感,进一步感悟并运用。

如学习《采薇(节选)》时,当学生读出节奏、读出感情的时候,我进一步引导学生通过想象、查阅资料来理解诗歌的意境,并创设情境,让学生为《采薇(节选)》创作音配画的诵读视频,以提升学生的诗词应用水平。

师:学校要举行古诗词音配画诵读视频制作比赛。请同学们小组内讨论,要想为《采薇(节选)》这首诗制作视频,我们要做哪些事情?

活动一:小组讨论

活动二:小组汇报

师:讨论环节结束,现在请小组派代表汇报讨论结果。

生1:要完成音配画诵读视频制作,我们需要完成以下四个任务。一是进行诵读录音;二是为古诗所描述的画面选背景图;三是根据古诗情境选背景音乐;四是使用软件,制作视频。

生2:我们小组根据每个同学的兴趣爱好做了分工。诵读特别好的,负责诵读录音;喜欢美术的,为视频配画面;喜欢音乐的,负责找背景乐;喜欢信息科技的,负责把大家找到的素材制作成视频。

师:大家制订的任务清晰,分工也明确。为了确保视频的制作质量,请同学们参照以下评价标准(见表4),根据课前的准备,开始制作视频吧!

活动三:小组分工制作视频

活动四:展示小组视频作品

师:通过精诚合作,同学们已经完成了视频制作,现在一起来欣赏其中一组同学的作品吧!(播放视频)

师:谁能对照评价标准,评一评刚才的视频作品?

生:刚才的音配画诵读视频普通话标准,读得正确、流利,且有节奏、有感情,画面清楚、美观,符合古诗意境,尤其杨柳和大雪的画面很好地衬托了诗的情境。音乐优美,声音清晰、音量大小合适,带着忧伤,衬托出诗的意境,有感染力。我认为这个小组能得十颗星。

通过情境创设,任务驱动,变“要我学”为“我要学”,整个情境任务与教学目标一致,在跨学科实践活动中培养了学生的语言文字应用能力,在录音诵读过程中提升了学生的诵读能力,在选背景图和背景音乐的过程中使学生进一步理解了诗意,在制作视频中提升了学生美术、音乐、信息科技等学科融合应用的能力。学生在小组讨论、合作中把解决问题的思维显性化,培养了主动解决问题的意识和习惯,提高了综合素养。整个活动既是对诗词诵读作品的创作应用,又包含着诗词鉴赏,有效地与第四学段衔接;同时学生在讨论、交流、创作、展示、评价中提升了创作的兴趣,产生了挑战的欲望,还收获了快乐,真正实现了小初衔接的自然过渡。

总之,古诗词是中华民族五千多年灿烂文化的结晶,是教育的重要资源,优美的诗句、深刻的内涵、高远的意境、流传的佳句、精湛的语言,是我们取之不尽、用之不竭的宝藏。重视六年级“古诗词诵读”板块的教学,既是对小学阶段诗词学习、方法应用的总复习,又是激发学生学习兴趣,引发学生情感共鸣的有效途径,能够使学生发现美、欣赏美、享受美,从而丰厚学生的人文素养。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 林春曹.古诗词教学的三重育人价值[N].中国教育报,2023-06-02(5).

[2] 中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

(责编 刘宇帆)