溯“本”求“源”:革命题材类课文的教学路径

[摘 要]革命文化是树立学生文化自信、培养学生核心素养的重要内容之一。教学革命文化题材类课文,教师要注重挖掘课文的育人价值,增强学生的文化认同感,让学生树立文化自信。目前,革命文化题材类课文的教学存在背景时空陌生化、人物形象标签化、育人功能浅表化等实际困难。教学时,教师要溯“本”求“源”, 立足文本、超越文本、回归文本,拉近学生与文本之间的认知距离,让学生深刻体验人物情感,产生价值认同感。这样既能落实单元语文要素,又能让革命精神深入人心,让红色基因融入血脉。

[关键词]革命文化;认知距离;价值认同;精神品质

[中图分类号] G623.2 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2024)16-0005-04

将中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化融入语文教材,培根铸魂是主要目标。统编小学语文教材从一年级到六年级共编排了四十余篇革命文化题材类课文。如何用好革命文化题材,挖掘这类课文的育人价值,增强学生的文化认同感,让学生树立文化自信,是语文教学的当务之急。在教学中,将红色基因植入学生内心存在着实际的困难:一是时空背景的陌生化,导致学生与文本产生距离感;二是人物形象的标签化,导致学生与人物情感有距离;三是育人功能的浅表化,导致学生无法内化革命精神。如何克服这些困难?我们提出溯“本”求“源”的策略。下面以统编语文教材六年级下册第四单元《十六年前的回忆》的教学为例,阐述革命题材类课文的育人路径。

一、立足文本,拉近认知距离

《十六年前的回忆》是六年级下册第四单元的一篇精读课文。该单元的人文主题是“理想与信念”,语文要素之一是“关注外貌、神态、言行的描写,体会人物品质。查阅相关资料,加深对课文的理解”。这是一篇经典的回忆性革命文化题材的散文,是李大钊的女儿李星华于1943年父亲遇难十六周年时写的。文章采用倒叙的手法,站在女儿的视角,按时间顺序回忆了李大钊被捕前、被捕时、被审时、被害后四大事件,还原了一位坚贞不屈、忠于革命、不怕牺牲的革命者形象,以及一位关心家人、和蔼可亲的父亲形象。

【教学片段一】

1.梳理事件,知人物形象

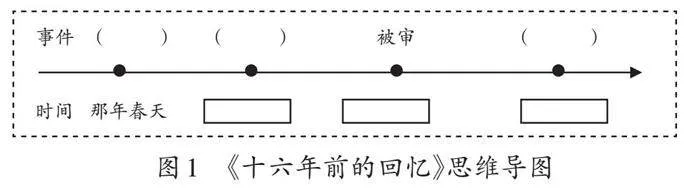

师:通过解读课题,我们知道这是一篇回忆录。回忆录一般都有明显的时间节点。请默读课文,圈出时间节点词,想想作者按照时间顺序回忆了父亲的哪些事,完成下面思维导图(见图1)。

生1:那年春天,李大钊烧掉书籍和文件,早出晚归。工友阎振三被捕,局势越来越严峻。母亲劝父亲离开北京,父亲依然坚持工作。

师:你说得很具体,括号里如果用一个关键词来说,需要抓住那年春天李大钊的核心事件

生2:我认为主要讲了他“烧书籍和文件”。

生3:我觉得这里的核心事件是他在局势越来越严峻时,依然坚持留在北京工作,所以我概括为“局势严峻,坚守工作”。

生4:烧毁书籍和文件是李大钊留下来坚守工作的一部分,我也赞成第二个同学的概括。

师:很好,继续交流。

生5:4月6日的早晨,写了李大钊被捕。

生6:父亲在法庭上被审,时间是“十几天过去了”。

生7:28日黄昏,父亲被害 。

师:借助思维导图,连起来说说四件事情。

【教学分析】

这一环节引导学生抓住文章明显的时间节点,梳理事件的过程,其实就是对李大钊人物形象初步感知的过程。在梳理被捕前的事件时,教师引导学生抓住核心事件,通过比较、整合,进一步掌握梳理文章内容的方法。

【教学片段二】

2.聚焦“反常”,知人物内心

师:十六年来,清晰地留在李星华记忆中的不仅有时间节点、关键事件,还有父亲那段时间里的不寻常表现。默读课文,找出描写李大钊的外貌、神态和言行的句子,在你觉得反常的地方做上批注,想想李大钊当时的内心。

生1:我找到了李大钊被捕前言行的反常之处——“父亲一向是慈祥的……这一次不知道为什么,父亲竟这样含糊地回答我。”我觉得李大钊心里是这么想的:当下局势越来越严峻,而“我”还小,什么也不懂,最好不要把“我”牵连进去。

生2:在被捕部分,我找到了一处反常的神态——“可怕的一天果然来了……几声尖锐的枪声,接着是一阵纷乱的喊叫……父亲不慌不忙地向外走去。我紧跟在他身后,走出院子,暂时躲在一间僻静的小屋里。” 从“几声尖锐的枪声”“一阵纷乱的喊叫”可知当时的形势非常严峻。面对如此紧张、恐怖的场面,李大钊却不慌不忙,有点反常。我猜李大钊当时应该预料到敌人会来抓他,早就做好了牺牲的准备,所以面对这一切才会镇定自若。

……

【教学分析】

《十六年前的回忆》中多处进行了对比描写:严峻形势下,李大钊对待女儿的前后态度对比;面临抓捕时,敌人的凶狠残暴与李大钊的沉着冷静对比;严刑拷打下,法官的怒气冲冲与李大钊的安定镇静对比。这些对比正是人物的反常表现。教学时,聚焦李大钊的反常表现,让学生联系上下文进行批注,了解人物内心的想法,不仅拉近了学生与文本之间的认知距离,也拉近了学生与人物之间的情感距离。透过文字,揣摩人物内心,能让文本的育人价值最大化。

【教学片段三】

3.关注细节,知人物身份

师:刚才有同学说道,李大钊的内心被一种伟大的力量占据着,这力量就是他对革命事业的信心。他为什么对革命事业如此有信心?他是怎样的人物呢?再细读课文,看看能否从文中发现李大钊的身份。

生1:我从“他把书和有字的纸片投到火炉里去”“我是不能轻易离开北京的……这里的工作多么重要。我哪能离开呢?”看出他掌管着非常重要的情报或资料,应该是一个革命领导者之类的……

生2:我在预习中了解到军阀张作霖是当时比较大的军阀头子,他派人来搜查、抓捕李大钊。可见,李大钊是重要的革命人物。我从网上也查到了李大钊是中国共产党的主要创始人之一。

师:说得很对。李大钊同志的确是中国共产主义运动的先驱、伟大的马克思主义者、杰出的无产阶级革命家……

(教师随机出示李大钊的生平介绍及中国共产党几代领导人对李大钊同志的高度评价,明确其身份)

【教学分析】

要拉近学生与人物之间的距离,就要让学生立体地认识人物。人物形象越丰满、越真实,就越能消除学生对人物的隔阂感。我将学生课前的预学、文本隐含的信息和补充的史料进行整合,既让学生对当年的血雨腥风有了大致了解,也为学生读懂李大钊提供了情感基础。

二、超越文本,形成价值认同

“查阅相关资料,加深对课文的理解”是本单元的语文要素之一。面对革命题材类课文,进行资料补充尤为重要。图片、文字、视频等与课文相关联的作者资料、时代背景、人物经历、同类作品,都能够帮助学生更好地理解课文内容,产生价值认同感。

【教学片段四】

1.拓同类文章,悟革命热情

师:同学们,通过了解李大钊的生平,我们知道李大钊不仅是杰出的无产阶级革命家,还是一位学识渊博、勇于开拓的著名学者。老师带来了李大钊的爱国演讲稿 《“少年中国”的“少年运动”》和李大钊1916年发表在《新青年》的《青春》节选片段,请同学们快速浏览,尝试着从这些作品中去读懂李大钊。

生1:我看到了一个满怀爱国情怀的李大钊。

生2:我看到了一个充满理想,有着革命热情的李大钊。

生3:我看到了一个斗志昂扬,青春洋溢的李大钊。

师:结合文本,你们又有什么新的理解?

生4:从“恍如像一部雪白未曾写过的历史空页,我们大家你写一页,我写一页,才完成了这一部‘少年中国’史”这句话中,我认为李大钊当时心中就有一幅美好未来中国图,这与课文中说到的“伟大的力量”“他对于革命事业的信心”不谋而合。我认为,他一生的追求应该就是推翻当时的军阀统治,建立一个美好的新中国。这种信念是支撑他强大内心的动力。

生4:在《青春》里有这样一段话:“以青春之我,创建青春之家庭,青春之国家,青春之民族,青春之人类,青春之地球,青春之宇宙。”李大钊其实一生都在追求革命真理,追求民族独立和人民解放,始终把个人生死置之度外。我甚至觉得李大钊是以“能为解放人类而死”为光荣的。

【教学分析】

“夫缀文者情动而辞发,观文者披文以入情。”补充李大钊的相关作品,能让学生更真实地去解读人物、触摸人物,感悟语言文字背后蕴含的思想情感,建构更为立体、丰满的、真实的李大钊形象。学生的理解是深刻的,说明这个环节已经唤醒了学生内在的情感,让学生对李大钊有了更深层次的认知。

【教学片段五】

2.拓时代背景,寻革命原因

师:一个人能如此执着地追求一种信念,背后一定有其原因。课前,老师请大家观看了《创造青春之中华 李大钊》《觉醒年代》等等视频片段。下面,请大家结合视频内容和自己课前搜集到的时代背景资料,聊一聊李大钊有如此坚定的信念源于什么。

生1:视频中,李大钊说“试看将来的环球,必是赤旗的世界。中国只有走社会主义道路,才能实现中华之振兴。而且我坚信,一百年以后的中国,它必会证明我今天的观点”,说明他对中国当时的现状和未来的发展有着比较独到的见解。事实也证明,只有中国共产党才能救中国。他们当时的决策对中国的发展实在是举足轻重的。

【教学分析】

影像资料是还原情境、感悟人物情感、体会人物品质的载体。教师通过几个微视频,抛出话题,让学生畅所欲言。这样既还原了作者写作的时代背景,又让学生亲历过程,“看见”现场,“看见”人物。这样与历史对话、与人物对话、与自己对话,真正达到文史结合、学思共生、知情统一。

【教学片段六】

3.拓革命历程,明革命意义

师:刚才同学们谈到中国的发展与中国共产党的领导分不开,本单元有一个综合实践活动“奋斗的历程”。课前,同学们已经分组搜集了中国共产党百年奋斗史,你们了解到了什么?在这样的奋斗历程中,有哪些志士也像李大钊一样为新中国的到来抛头颅,洒热血?结合搜集的资料来谈一谈。

生1:我们组根据时间节点绘制了中国共产党奋斗历程的重大历史事件,看到中国共产党百年奋斗史。我们祖国历经沧桑,是一代又一代的革命志士用生命铸就今天的新中国。

生2:我们组搜集了革命先烈和他们的英雄事迹。有铮铮傲骨的江姐,有大义凛然的方志敏,有舍身炸暗堡的董存瑞;有“怕死不当共产党员”的刘胡兰,有“恨不抗日死,留作今日羞”的吉鸿昌,有“砍头不要紧,只要主义真”的夏明翰……

师:(出示图片)今日中国的繁荣,对比旧中国,你觉得革命志士的付出、牺牲意义何在?

生3:这些长眠于地下的革命先烈,舍小家为大家,为了解放全中国,他们抛头颅、洒热血,用他们的牺牲换来了我们今天的幸福生活。

……

【教学分析】

《义务教育语文课程标准(2022 年版)》对第三学段的教学提出要求:“感受先贤志士的人格魅力,感悟老一辈无产阶级革命家的英雄气概、优良作风和高尚品质,体会捍卫民族尊严、维护国家利益和世界和平的伟大精神。”对人格魅力的感受和人物品质的感悟,只有在对人、对事有本质上的认知,才会深入骨髓。这一环节,结合“奋斗的历程”这一综合实践活动,让学生搜集大量的资料,了解革命的历程,把李大钊等革命烈士放置于整个革命历程中,看待他们的贡献,理性分析他们的奉献,意义是非凡的。只有让学生形成这样的认知,才能把革命文化的种子真正种进学生的心田。

三、回归文本,体验真切情感

《十六年前的回忆》通过女儿李星华的回忆,不仅塑造了一个伟大的革命者形象,也描绘了一个慈父的形象,以及表达作者对父亲的深深怀念。站在语文教学的角度,我们有责任引领学生从革命文化题材散文这一独特的文体角度出发,关注散文个性化的语言、独特的言说对象和细腻的情感表达,体会革命文化题材散文独有的育人价值。

【教学片段七】

1.寻找父爱,细节中见真情

师:同学们,《十六年前的回忆》是李星华对父亲的回忆。通过学习,我们已经认识了一个伟大的革命者父亲,但文中还有一个女儿的父亲、慈爱的父亲。请默读课文,找找这个父亲的影子。

生1:我从第5自然段的前两句看出,父亲是非常慈祥的,也是很有耐心的,很爱作者李星华。

生2:我从第28自然段“她是我最大的孩子。我的妻子是个乡下人,我的孩子年纪都还小,她们什么也不懂,一切都跟她们没有关系”看出,父亲面对危险时,处处保护着孩子。

【教学分析】

教学革命题材类课文,学生容易对人物进行贴标签式理解。在感受到李大钊是一个革命先驱者之后,学生往往容易忽视其父亲角色的个性特征。因此,在学生构建起一个伟大革命者形象后,教师要再一次回归文本,引导学生关注李大钊作为父亲的角色,对家庭、对子女的深切关怀,这样才能让人物形象更立体、更丰满。

【教学片段八】

2.个性表达,读写中见真情

师:李星华在写作《十六年前的回忆》时,父母亲都已去世。在此之前,她已加入中国共产党,参加了党的多项革命工作。1943年4月28日,李星华身处延安。她本该前往北京吊唁父亲,但当时的北京被日本占领,她无法前去。这样的情境下,想到父亲生前的点点滴滴,一定感慨万千。拿起笔,替李星华把最想对父亲说的话写下来。

……

【教学分析】

李星华写《十六年前的回忆》这篇文章,既有对父亲的怀念,又有对父亲的敬仰,并追求成为一个像父亲一样的革命者。如何把这两者融为一体?这一环节,教师让学生通过读写结合的方式进行个性化表达,很好地达成了教学目标。

【教学片段九】

3.双重叙述,比较中见真情

师:这篇课文是一篇回忆性散文。我们仔细读课文,就会发现文中有两个“我”:一个是16岁懵懂无知的“我”,另一个是32岁对革命有了深刻认知的“我”。请再次细读课文,找找文中“当时的我”的感受,以及“现在的我”对“当时的我”的感受的再感受。

生1:我找到了16岁时“我”的感受:“父亲一向是慈祥的……这一次不知道为什么,父亲竟这样含糊地回答我。”

生2:文中也有32岁时我的感受:“因为他明白,对他们是没有道理可讲的。”

生3:还有一处,也是“我”后来对革命有了深刻认知后感悟到的:“他的心被一种伟大的力量占据着。这个力量就是他平日里对我们讲的——他对革命事业的信心。”因为这个时候的李星华,已经是一名共产党员,她这时才真正读懂了父亲。

师:虽是两个不同的“我”,却同样表达着对父亲深深的怀念,表达着对父亲无比的崇敬。

【教学分析】

读者阅读散文,是要体认作者的所感所思的。这样的两个“我”,如果不细读文本,学生是无法发现的。教师要引领他们去比较、体会文中两个不同的“我”的不同情思。这种双重角度的分析,能唤起学生的情感体验,使他们更深入地理解李大钊的形象,最终达到对革命精神的理解。

总之,教学革命题材类课文重在传承红色基因,落实立德树人的目标要求。因此,对人物形象的认知,不能停留在表面,要立足文本、超越文本、回归文本,引导学生充分挖掘人物的精神内涵,让人物精神得到延续,使红色基因代代传承。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2] 王崧舟,向爱平.以语文的方式传承革命文化:《十六年前的回忆》(六下)教学及评析[J].小学语文教学,2022(Z1):113-122.

[3] 薛法根,吴永军,李伟平,等.“统编教材中的革命文化教育”主题沙龙[J]. 七彩语文,2021(32):12-17,20.

[4] 陈建先.革命传统类课文“人物形象”教学的三个视角[J].语文建设,2021(10):16-19.

[5] 游 旭.革命文化散文教学误区与教学内容重构:以《十六年前的回忆》为例[J].教学月刊小学版(语文),2024(Z1):71-76.

[6] 朱琳玲,杨姜梅.契合文体 文道合一:浅谈革命文化题材选文《十六年前的回忆》教学策略[J].小学语文教师,2023(1):40-43.

(责编 韦 雄)