基于学习任务群的现代诗学习活动设计

[摘 要]基于“文学阅读和创意表达”学习任务群的现代诗教学,教师要深刻解析学习任务群、语文要素、诗歌文本三者之间的逻辑关系,正确把握教学目标,坚持情境性、实践性、综合性原则,设计“诗语体验式、诗境代入式、诗意辨析式”等指向现代诗文学特征的学习活动,以培养学生文学的阅读及审美能力,发展学生的审美创造素养。

[关键词]学习任务群;现代诗;学习活动

[中图分类号] G623.2 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2024)19-0044-04

学习任务群是《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“语文新课标”)提出的新理念,是“由相互关联的系列学习任务组成,共同指向学生的核心素养发展,具有情境性、实践性、综合性”。基于学习任务群的语文教学,教师要依据具体的学习材料,解析学习任务的内在关联,设计适切而具体的学习活动,引领学生展开语文实践,达成学习目标,发展核心素养。现以统编语文教材四年级的现代诗教学为例,谈谈如何根据学习任务群解构现代诗学习任务、设计学习活动。

一、解析现代诗教学与学习任务群的逻辑指向

(一)总览教材中现代诗的分布与单元语文要素的关联

统编语文教材中的课文是按照语文要素进行编排的,所以了解教材文本与单元语文要素之间的关联至关重要。统编语文教材中的现代诗主要安排在四年级上下册,在其他册次中略有呈现。通过对四年级现代诗的分布与相关单元语文要素做简要梳理(见表1)可知,单元语文要素的设置,既有对诗歌内容的感知,又有对诗歌特点的了解,均明确指向现代诗的文体特征,两者自然契合,贴切且严密。

表1 四年级现代诗分布与语文要素梳理

[册次 单元 课序/诗题 语文要素 四(上) 一 3 《现代诗二首》——

《秋晚的江上》《花牛歌》 边读边想象画面,感受自然之美 七 24 《延安,我把你追寻》 关注主要人物和事件,学习把握文章的主要内容 四(下) 三 9 《短诗三首》——《繁星》(七一,一三一,一五九)

10 《绿》

11 《白桦》

12 《在天晴了的时候》 初步了解现代诗的一些特点,体会诗歌表达的情感;

合编小诗集,举办诗歌朗诵会 ]

(二)厘清现代诗、语文要素与学习任务群之间的关系

语文要素、教材文本与学习任务群之间存在着十分紧密的关系。从任务实施的角度看,语文要素是学习任务群的分解体,教材文本是学习任务群的语料点。那么,语文要素统摄下的现代诗教学指向哪个学习任务群呢?

语文新课标共设置了六个学习任务群,其中“文学阅读与创意表达”学习任务群“旨在引导学生在语文实践活动中,通过整体感知、联想想象,感受文学语言和形象的独特魅力,获得个性化的审美体验;了解文学作品的基本特点,欣赏和评价语言文字作品,提高审美品位;观察、感受自然与社会,表达自己独特的体验与思考,尝试创作文学作品”。

再看四年级相关单元的语文要素,现代诗的学习要初步了解其基本特点,体会诗歌表达的情感,想象画面;把握诗歌的基本内容、主要人物和事件,感知诗歌意象;编写小诗集并举办诗歌朗诵会等。

对比两者,可以清晰地发现,现代诗教学指向“文学阅读与创意表达”学习任务群。

二、解构学习任务群下现代诗教学的核心任务

作为文学作品的代表,入选小学语文教材的现代诗具有鲜明的诗歌文体特征,内容浅显、情感丰富,贴近儿童生活;语言形式简洁,节奏感强,想象与画面并存,诗歌意象鲜明可感,彰显出独特的文学语言魅力。这也正是“文学阅读与创意表达”学习任务群所指向的学习内容和目标。

基于以上认知,小学现代诗教学的核心任务,可以从诗歌的形式、内容、特质三个维度来确定。

VTft5like+DBfrV84Rffl5cB9LR5NVceK91+08oVXBM=(一)指向诗歌形式的学习任务:涵泳诗歌的语言形式

此项任务主要聚焦现代诗的语言形式特点,落实“文学阅读与创意表达”学习任务群中引领学生“通过整体感知、联想想象,感受文学语言和形象的独特魅力”的要求,引领学生领略现代诗的节奏韵律、分行排列、形式自由的文体特征,培养学生学习现代诗的审美能力。例如,《花牛歌》全诗四节开头均运用对称的句式“花牛在草地里……”,反复呼应式出现,充分展现了诗歌的语言节奏特点,值得研读品味;《繁星(七一)》中的“月明的园中,藤萝的叶下,母亲的膝上”这三行以阶梯式的结构排列,从视觉上充分展现了诗行排列不拘一格、自由洒脱的节奏感。

(二)指向诗歌内容的学习任务:涵泳诗歌的内涵情感

此项任务主要聚焦现代诗的情感特点,落实“文学阅读与创意表达”学习任务群中对第二学段学生提出的“阅读描绘大自然、表现人类美好情感的诗歌”“尝试用文学语言表达自己热爱自然、珍爱生命的情感”“阅读富有想象力和表现力的儿童文学作品”“感受纯真美好的童心”的要求。学生通过朗读、想象、品味等方式,涵泳诗歌的内涵与情感,沉浸于诗歌的审美体验中,培养了文学鉴赏力,提升了审美品位。例如,《在天晴了的时候》这首诗歌语言清丽、画面清朗,诗人对雨后天晴的大自然每一处、每一景的热爱之情跃然纸上;《白桦》以生动的语词、细节的刻画,极为精巧地描摹了白桦坚忍、圣洁、高雅的艺术形象,每一个词都渗透着诗人由衷的赞美。这样的诗歌,值得学生想象、吟咏、品味,在艺术情感体验中提升审美品位。

(三)指向诗歌特质的学习任务:涵泳诗歌的意象表达

此项任务主要聚焦现代诗的文体特质——意象表达。意象是现代诗的灵魂。美国诗人庞德认为,意象是一刹那间思想和感情的复合体。文艺理论家童庆炳认为,意象是以表达哲理观念为目的,以象征性或荒诞性为基本特征,以达到人类理想境界的表意之象,即为艺术典型。简而言之,移情于景、存心于物、凝神于形、寓意于象等,便是诗歌意象的存在形式。

在小学现代诗教学中,应杜绝“意象”术语教学。教师要结合诗歌文本内容,通过朗读想象、比较品味等策略,落实“文学阅读与创意表达”学习任务群中“感受文学语言和形象的独特魅力,获得个性化的审美体验”“提高审美品位”的要求。例如,《绿》一诗以十七次“绿”的出现与描摹,使“绿”成为美好大自然的经典意象,“绿”代言了大自然的盎然春意与生命律动;《延安,我把你追寻》一诗中,延河、枣园、南泥湾、杨家岭、窑洞、宝塔山这六处地名成为诗歌的经典意象,成为坚忍不拔、不怕牺牲、艰苦奋斗的“延安精神”的代名词。像这样的诗歌意象,值得学生沉浸其中,反复寻味,真切感受意象酝酿出的生动形象与饱满情感。

三、基于学习任务群的现代诗学习活动设计

学习活动是落实学习任务的具体路径,是发展学生核心素养的实践载体。基于学习任务群的解析与核心任务的解构,现代诗的学习活动设计可以从诗歌本身的特点出发,从多个维度进行设计与实施,以提升学生的文学阅读与表达能力。

(一)“诗语体验式”学习活动,培育语言形式的感性审美

歌德说:“内容人人看得见,含义只给有心人得知,形式对于大多数人而言是一个秘密。”现代诗富有节奏感的语言形式,是文学阅读的重要内容,是诗歌鉴赏不可或缺的一环。而对学生来说,富有节奏感的诗歌语言的确是个“秘密”,需要在具体学习活动中,亲自体验诗歌的语言形式,发现其真正的秘妙。由此,教师可以设计“诗语体验式”学习活动,引领学生沉浸其中,开展实践体验,获得感性审美。

例如,《繁星(七一)》中的“月明的园中,藤萝的叶下,母亲的膝上”三行诗句的语言结构对称,阶梯式的排列方式,呈现出诗歌语言的节奏特点。教师可设计以下学习活动。

[活动主题:我们一起排列诗行吧

活动步骤:

(1)读。读一读,体会三行诗行语言结构的共性特点。

(2)排。同桌一起用诗行词卡排一排,先像课文那样排,再排成对齐方式。 [月明的园中,

藤萝的叶下,

母亲的膝上。 ][月明的园中,

藤萝的叶下,

母亲的膝上。 ]

(3)比。看一看、比一比,视觉效果有何不同?你们有何感受?

(4)试。尝试再排一排这三行诗,能否与之前有不同的形式?若有,请你们给予新诗行新的评价。 ]

在“我们一起排列诗行吧”的学习活动中,学生通过读、排、比、试等体验式活动,直观形象地感知诗歌语言对称的结构读起来朗朗上口的特点,而阶梯式的排列方式又呈现出有趣的建筑之美。这些均体现了现代诗语言节奏之美,及其不同于其他文体形式的自由洒脱之美。

“诗语体验式”学习活动,较好地落实了语文新课标中学习任务群的实践性理念,通过真实可感的学习活动,引领学生走进诗歌语言,发现并感悟诗歌语言形式的特点及魅力,从而提升学生的文学阅读及审美能力。

(二)“诗境代入式”学习活动,培育情感内涵的多元审美

一切景语皆情语。情感是诗歌表达的内涵,也是赋予诗歌张力的密钥。诗歌一般都会抒情言志,有些诗歌的思想情感是通过比喻、象征意义来体现的。读者鉴赏时,可以展开联想和想象,走进诗歌的意境之中,体会作者深切的情感内涵。由此,教师可设计“诗境代入式”学习活动,引领学生借助联想和想象,于诗境中感悟诗歌的内涵与情感,提升审美品位。

例如,冰心《繁星(一五九)》一诗以“风雨”推进情感的抒发,饱含着对母亲的怀念、对母爱的赞颂之情。如何引领学生体会其中对母爱的赞颂之情呢?教师可设计以下学习活动。

[活动主题:我心中的风雨啊

活动步骤:

(1)风雨之意。读诗思考,两个“风雨”有什么不一样?

(2)风雨之忆。闭上眼睛,回想自己的生活,曾遇见怎样的“风雨”,谁给予你关怀与温暖?用“我心中的风雨啊, ;啊,是你 。”与同桌说一说。

(3)风雨之时。闭上眼睛,想象风雨来了,你是以怎样的姿态走向母亲、父亲或其他。除了“躲”,你还想到了哪个词?从一个“躲”字体会到了什么?

(4)风雨之念。带着你所有的体会,有感情地朗读诗句。 ]

此学习活动以“风雨”为主题词,引领学生走入诗境,通过朗读、回想、聚焦、体会等多种方式,理解风雨,感念母爱,感同身受地体味诗歌真挚、浓郁的情感,在身临其境中提升了学生的审美品位。

再如,《在天晴了的时候》中细致描摹了“到小径中去走走”时看到的景致,抒发了诗人对大自然的真切热爱。如何引领学生体会诗歌细腻又真切的情感呢?教师可设计以下学习活动。

[活动主题:我是那朵“小白菊”/我是那只“凤蝶儿”

活动步骤:

(1)“菊”与“蝶”。在诗歌提及的景物中,“小白菊”“凤蝶儿”深得诗人钟爱,各用四行诗句进行细致描摹,请读一读相关诗句。

(2)我是“?”(独学体会)

[我是菊] 选择写“小白菊”的四行诗,把“小白菊”改念成“我”,把“它们”改成“我们”,读一读、想一想,我是那朵“小白菊”,做了什么、看到什么、有怎样的心情。

[我是蝶]选择写“凤蝶儿”的四行诗,把“凤蝶儿”改念成“我”,把“它”改成“我”,读一读、想一想,我是那只“凤蝶儿”,做了什么、看到什么、有怎样的心情。

(3)“菊”与“蝶”。同桌或集体交流,分享“小白菊”“凤蝶儿”的诗境之旅及心情;有感情地朗读,体会诗人热爱大自然的情感。 ]

此学习活动引领学生聚焦诗歌主要景物,以选择角色、替换主语、想象诗境等方式走入诗歌创造的意境中,以“小白菊”“凤蝶儿”的身份去观察自然,感念心境,从而真切感受到诗人走入大自然时的满怀欣喜,以及流露于字里行间的对大自然的真切热爱之情。

“诗境代入式”学习活动,较好地落实了语文新课标中学习任务群的情境性理念,巧妙结合诗歌语境,以角色代入、联系生活等途径,创设真实可感的学习情境,引领学生走进诗歌语境,身临其境地感悟诗歌所要表达的情感,从而提升学生的文学阅读与审美能力。

(三)“诗意辨析式”学习活动,培育意象表达的深度审美

诗人将所要表达的内涵、情感均寄托于意象,意象成为诗歌最显著的特质。体悟诗歌意象表达,是“文学阅读与创意表达”学习任务群在现代诗学习中的重要落脚点。但不同的诗歌表达的内容与方式各不相同,诗歌意象大多是含蓄而隐蔽的语言现象。因此,需要教师设计切实可行的学习活动,引领学生展开朗读、比较、思辨、练习,感受诗歌意象,提升学生的文学阅读与审美能力。

例如,《延安,我把你追寻》一诗,运用南泥湾、窑洞、杨家岭等六处地名,含蓄地表达了发生在这些地方的革命故事,以及从革命故事里折射出的“延安精神”。教师结合单元语文要素“关注主要人物和事件”以及现代诗的文学审美任务,设计“诗意辨析式”学习活动。

[活动主题:诗歌为何选用这六处地名?

活动步骤:

(1)看地图。观看延安地图,读一读其中显示的多处地名。

(2)圈地名。朗读诗歌,圈出诗句里提到的六处地名。

(3)读事件。小组合作学习,搜集并分享与六处地名相关的革命故事。

(4)辨原因。结合诗歌与革命故事,集中讨论革命故事给予的启迪。

(5)颂精神。诗人选用这六处地名,因为这是“延安精神”的真实写照与集中体现;有感情地朗读诗句,进一步体会“延安精神”。 ]

此学习活动较好地将单元语文要素“关注主要人物和事件”与现代诗的文学阅读和审美任务巧妙结合,引领学生通过看、圈、读、辨、颂等学习活动,层层深入地走近诗歌意象,辨析并发现诗歌选用南泥湾、杨家岭、窑洞等六处地名的真正用意——是坚忍不拔、不怕牺牲、艰苦奋斗的“延安精神”的代名词。诗歌意象与革命精神紧密相连,学生的文学阅读和审美能力得到进一步发展。

再如,《绿》全诗十七处用了“绿”字,表达对大自然及生命的咏赞。“绿”字的意象,是诗歌阅读的主线,是学习任务的落脚点。教师由此设计了“诗意辨析式”学习活动。

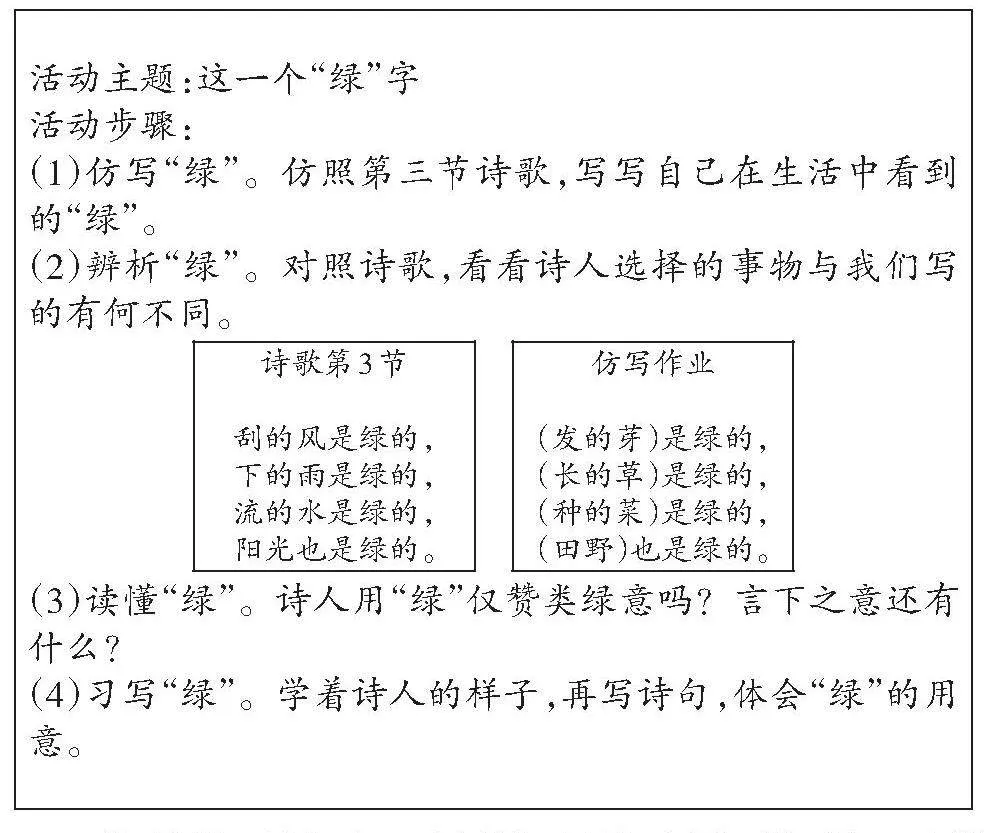

[活动主题:这一个“绿”字

活动步骤:

(1)仿写“绿”。仿照第三节诗歌,写写自己在生活中看到的“绿”。

(2)辨析“绿”。对照诗歌,看看诗人选择的事物与我们写的有何不同。

[仿写作业

(发的芽)是绿的,

(长的草)是绿的,

(种的菜)是绿的,

(田野)也是绿的。 ][诗歌第3节

刮的风是绿的,

下的雨是绿的,

流的水是绿的,

阳光也是绿的。 ]

(3)读懂“绿”。诗人用“绿”仅赞类绿意吗?言下之意还有什么?

(4)习写“绿”。学着诗人的样子,再写诗句,体会“绿”的用意。 ]

此项学习活动,引领学生通过写、辨、读、习等综合性较强的学习活动,品读“绿”、辨析“绿”、表达“绿”,充分感悟“绿”代表大自然,更代表旺盛勃发的万物生命力,感受诗人对大自然及所有生命的热情礼赞。同时,学生也运用“绿”之意象,练习创作诗句,尝试创意表达,涌现了不少佳作,如“草的味是绿的,鸟的歌是绿的,虫的梦是绿的,我写的诗也是绿的”。

“诗意辨析式”学习活动,较好地落实了文学阅读与创意表达学习任务群中“欣赏和评价语言文字作品”“欣赏艺术形象”“尝试富有创意地表达”等要求,有效地培养了学生的文学阅读与审美能力。

综上所述,基于学习任务群理念的现代诗教学,需要教师深刻解析学习任务群、语文要素、诗歌三者之间的逻辑关系,制订合理的教学目标,设计富有情境性、实践性、综合性的学习活动,培养学生文学阅读和创意表达能力,发展学生的审美创造素养。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2] 许霆.中国现代诗学论稿[M].上海:复旦大学出版社,2012.

(责编 刘宇帆)