代表架起沟通的桥梁

1996年3月至2001年10月,我在长宁区人大常委会工作。其间,有许多工作值得回味,特别是“人大代表接待日”活动的开展,令我记忆尤为深刻。

人大代表如何密切与选民的联系,在人大工作中发挥主体作用?这是人大工作中的一个重要课题。

1998年初,新华街道人大代表组根据选民的要求和代表的建议,开展了“人大代表接待日”活动。这一活动的开展,开启了人大代表与选民联系的渠道,受到了社会各界的好评。区人大常委会及时总结推广了该代表组的做法,在全区各街镇代表组中开展了“人大代表接待日”活动。

1999年8月,根据区人大常委会叶公展主任的意见,我与区人大常委会办公室和代表工委的同志一起,就开展“人大代表接待日”活动情况进行专题调研。调研组先后到10个街镇代表组,通过召开座谈会、个别访谈等形式,听取了部分人大代表、选民和代表组联络员的意见,形成了调研报告。常委会非常重视,听取了专题汇报,并作了认真研究。

当时,人大代表接待选民活动主要有三种形式。

一是定期接待。多数人大代表组根据街镇的工作特点,采取定时间、定地点、定人员的具有制度化的代表接待形式。有的代表组安排周四接待,与街镇党政领导周四信访接待日相结合;有的代表组安排周六接待,既不影响代表本职工作,又有利于选民利用休息日与代表沟通。

二是分层次接待。代表组根据平时了解的选民所反映的问题,按行政管辖权限,邀请由长宁区选出的市、区人大代表接待。这种形式,增加了解决问题的力度。如天山街道代表组了解到,有的居民住房距中山西路高架道路仅60公分,生活受到严重影响,就安排市人大代表接待。时任市十一届人大常委会副主任的胡正昌同志在接待时认真听取群众意见,实地察看,并向市政府分管领导及有关部门反映。市政府及有关部门高度重视,对36户居民以经济补偿形式予以妥善解决。

三是专题接待。人大代表组根据本地区群众关心的热点问题,邀请政府职能部门、业务主管部门负责人参加,与人大代表一起直接听取群众的意见,这种形式为代表、选民、有关业务主管部门三者之间提供了对话、沟通、协调的机会,有利于解决实际问题。如北新泾街道代表组根据群众对该地区物业管理意见较大的问题,安排了代表专题接待,并邀请该地区8个较大的物业公司负责人参加,使物业公司负责人直接听到代表和群众意见。会后,各物业公司加大了物业管理的力度,该地区的物业管理工作有了明显的加强。

在各街镇代表组的努力下,人大代表接待选民活动取得一定成效。

一是有利于人大代表履行职责。许多代表参加“人大代表接待日”活动后深有体会地说,过去只有在开人代会时才想到自己是人大代表,现在以代表身份接待选民,增强了自己的代表意识。有的代表说,听到了群众对“一府两院”工作的意见和建议,使我们审议“一府两院”工作报告时有了发言权。同时,代表履职情况直接受到选民的监督,有利于增强代表的履职意识和责任感。

二是有利于推进政府工作。对于政府工作中的重点、难点问题,代表们以主人翁姿态,向政府及有关部门建言献策。针对选民反映的具体问题,代表们总是千方百计协调各方,为群众排忧解难。如崔龙彪和陈廷两位代表接待了一批因某酒家装修改建而受到油烟、噪声等影响进而情绪激动、意欲集体上访的选民,两位代表耐心听取,实地查看,及时向有关部门提交建议,促使有关单位加大整改力度,较好地解决了矛盾,赢得了选民们的称赞。谢文涛与屠巴海两位代表接待了一位知识分子来访,在耐心地听取诉说后,对他反映的情况表示充分理解,与他一起分析有关部门一时不能解决的原因,动之以情,晓之以理,使对方很快释疑,脸上露出了笑意。

三是有利于为民排忧解难。据统计,1999年1月至10月,长宁区各街镇人大代表组在代表接待时受理群众反映的问题293件,经过代表的联系、协调、督办,至当年10月底已为群众解决问题153件,解决率为52%。如时任市人大代表的汪泓在一次接待中,了解到姚村100多户居民因用水、用厕两大困难而多次集体上访的情况后,多次联系、督促,有关职能部门在一周后及时解决了问题,受到群众的赞扬。

实践证明“人大代表接待日”是个好制度,长宁区人大常委会在调研的基础上,提出了坚持完善代表接待日制度的建议。

一是要加强对人民代表大会制度和代表接待日活动的宣传力度。使广大代表和选民进一步了解人民代表大会制度的性质、地位,了解人大代表行使权力的方式,了解各代表组代表联系选民、直接听取民意的“人大代表接待日”活动的形式。

二是要进一步提高人大代表的素质。通过代表自学、常委会和代表组面向人大代表开展法律法规知识讲座等形式,提高人大代表执行职务的能力。

三是要建立规范的代表接待及意见处理的工作机制。我们建议区人大常委会要制定一个人大代表接待选民制度的实施办法,对代表接待中来访群众反映的问题提出处理办法。要在现有工作的基础上,认真总结和不断完善代表接待日制度,使其收到更大的实效。

长宁区人大代表开展接待选民日活动,当时得到了市人大常委会的肯定,上海有8家新闻单位作了宣传报道。2001年7月,全国人大常委会办公厅新闻局率中央新闻单位来长宁区采访人大代表接待选民活动,参加采访的有来自人民日报、新华社、中央人民广播电台、中央电视台、中国国际广播电台、中国日报、中国新闻社、法制报、光明日报和本地新闻媒体的25名记者。时任区人大常委会主任的叶公展同志接受了采访。不久,中央和上海的新闻媒体都作了宣传报道。

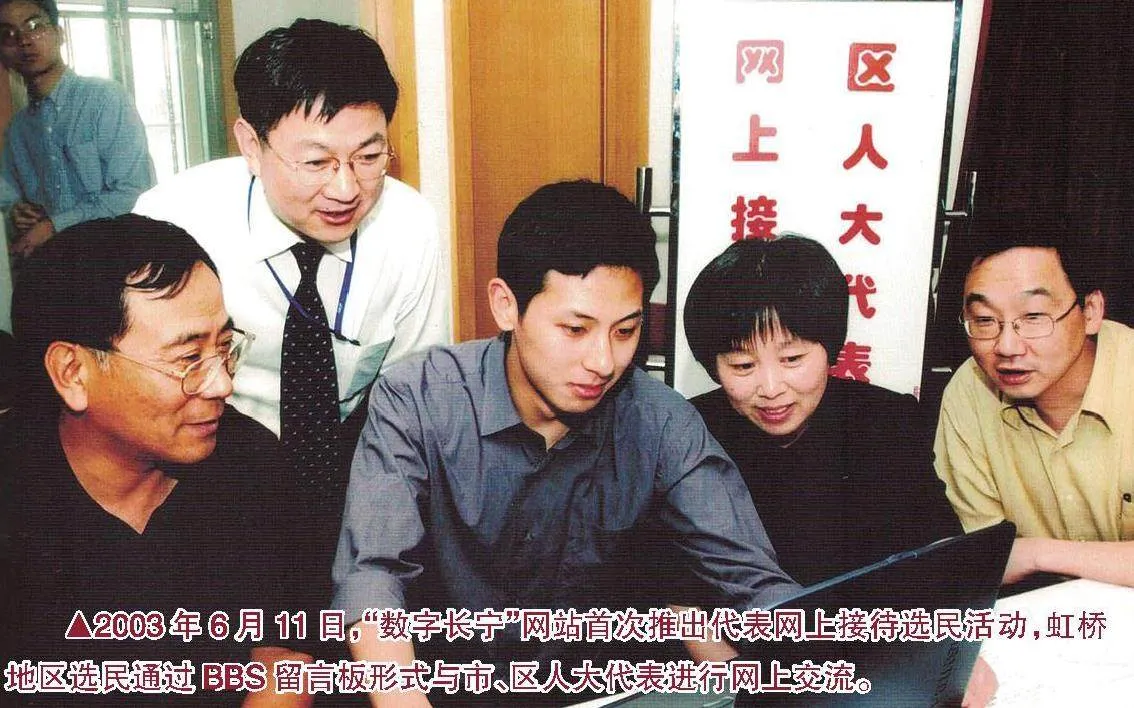

虽然我已退休多年,但一直关注着我区人大及其常委会的工作,包括人大代表接待选民工作,看到人大工作年年有创新、有发展、有提高,我感到无比高兴。特别是2003年区人大常委会运用信息化手段,借助各街镇“人大代表网”在全市率先开展代表接待选民活动,时任市十二届人大常委会主任的龚学平同志还带队到虹桥街道现场观摩。市、区人大代表通过电子信箱和BBS留言板在网上接待选民,听取选民反映问题,龚学平主任一行对此举表示肯定。2007年,区人大常委会又建立了区人大网站,开设了“我要找代表”栏目,选民只要滑动鼠标就能找到所要找的代表,通过电子邮件反映问题。2009年4月,我又在解放日报、新民晚报、新闻晚报、SMG电视广播等各大媒体看到和听到有关区人大代表在虹桥街道开展视频接待选民活动的报道。这种以无时间、空间限制的方式,进一步便捷代表与选民、代表与代表间的沟通,是对传统的定点接待选民形式的有益补充。

回顾过去,喜看今日,共享收获的喜悦。展望未来,任重道远。我坚信,长宁区的人大工作一定会一年更比一年好。

(作者系长宁区第十一、十二届人大常委会副主任)