苏锡常镇四市低碳物流一体化测度研究

摘 要:21世纪,环境问题的日益突出引起了世界各国的广泛关注,为了改善环境,实现可持续发展,我国提出了创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。低碳发展是贯彻落实新发展理念的重要途径,物流业也在逐步朝着低碳方向不断前进,低碳物流一体化已成为当前物流业发展的主要趋势。本文针对苏锡常镇四市的低碳物流一体化问题进行深入探讨,以苏锡常镇四市的信息网络、物流设施和能源状况等为研究对象,运用熵权-TOPSIS法和耦合协调度模型,全面测度四市低碳物流一体化发展水平。最后,本文基于四市的实际情况,给出苏锡常镇四市低碳物流一体化的发展建议,以期为我国低碳发展提供有力的理论支撑。

关键词:低碳物流;效率测度;熵权-TOPSIS法和耦合协调度模型;物流一体化;绿色经济

中图分类号:F259.22;F061.5 文献标识码:A 文章编号:2096-0298(2024)07(b)--05

1 引言

2015年12月12日在巴黎召开的缔约方会议第二十一届会议上通过了《巴黎协定》。该协定针对气候变化这一重要的环境问题作出了相关规定,长期目标为将全球平均气温上升幅度控制在2℃以内。我国作为协定的缔约方积极履行协定内容:提出了创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,还提出了2030年“碳达峰”,2060年“碳中和”的双碳目标等,并且我国也在逐步将这些节能减排,低碳发展的目标方针落到实处。

作为节能减碳的重点行业,在低碳发展的时代背景下,物流行业肩负着节能减碳的重要使命,加快推进物流行业绿色低碳转型是物流行业发展的必然趋势。江苏省作为我国物流业极其发达的省份出台了一系列措施助力低碳物流发展。《江苏省“十四五”现代物流业发展规划》强调物流业发展要实现统筹兼顾,区域协同,智慧绿色,安全可控。

江苏省政府在 2023 年1月15日的会议上指出,要高质量统筹区域协调联动,一体化发展成为显著特征。

苏南是我国最具经济活力的地区,人均GDP远高于全国平均水平,其经济发展和城市建设更是领先全国,随着苏南地区经济的快速发展,其物流业也进入快速增长期,如今苏南地区已经成为国内最为发达的物流中心。但由于历史原因和地域原因,苏南地区中的苏锡常镇四市在交通网络、物流设施、能源状况等方面存在较大差异性,且镇江属于南京经济圈,与苏锡常三市融合度较低,因此四市物流一体化难度较高。部分学者对于苏南地区物流一体化发展进行了研究,但是对四市低碳物流一体化的研究板块还存在空缺,因此,探索苏锡常镇四市低碳物流一体化的发展方向显得尤为重要。

2 文献综述

“低碳物流”是指在低碳经济时代要求下,一种能够实现可持续发展的物流营运模式,众多学者运用多种方法,从不同角度对低碳物流进行了测度,并取得了相应成果。周泰(2021)运用协同学理论构建了低碳物流要素的序参量指标体系,并且根据四川低碳物流发展现状对四川省低碳物流发展水平进行了测度;高丽燕(2022)选取北京市、天津市、河北省的相关数据,采用三阶段DEA模型和Malmquist模型,分别从静态和动态维度对京津冀地区的低碳物流效率进行测度。

低碳物流与区域经济的发展是一种动态耦合的过程,两者相互促进,共同成长,低碳物流对于区域经济的作用也受到了学者们的广泛关注。杨扬与李燕(2023)围绕低碳物流与区域经济,利用21个指标构建评价指标体系,利用耦合协调度模型分析低碳物流与区域经济的现状;张思佳(2023)根据长江经济带低碳物流与经济协调发展水平建立评价指标体系,并通过耦合协调模型测算长江经济带11个省市2011—2020年低碳物流和经济发展的耦合协调水平。

物流一体化需要对现有的物流基础条件实行无缝链接,形成多层次,多功能,运作快捷的综合物流体系,受到学者的关注和追踪。李义华等(2021)通过对数字经济、区域物流以及经济高质量发展三者的耦合协调度测算,以及对影响三系统协调发展的障碍因子进行诊断得出湖南省协调度发展水平总体存在同向性,且耦合协调度于2021年达到了优质协调程度;王春迎等(2023)运用改进的TOPSIS法构建了区域物流竞争力评价指标体系及模型,得出了中国各区域物流竞争力以沿海地区为首,向内陆逐渐减弱;石培哲(2023)从新发展理念的视角,科学而又系统地构建了区域物流水平评价体系,运用变异系数法与模糊物元法建立数学模型,利用相关数据为评价提供的实证研究,并且提出了相应的提升路径。

相关学者针对区域物流一体化,低碳物流对区域经济的作用,低碳物流测度进行了分析研究,并取得了一定的成果。苏锡常镇四市是国内最为发达的物流中心,如何科学、合理的测度四市低碳物流一体化发展水平对四市的物流业乃至区域经济发展具有重要的现实意义。

3 苏锡常镇四市低碳物流一体化发展的现实逻辑

物流一体化发展是区域经济发展的重要保障,而低碳物流一体化则是贯彻新发展理念,促进区域经济高质量发展的重要力量。苏锡常镇四市地理位置相近、经济发展水平领先,具有较强的区位优势。四市提出了物流一体化的战略目标,但是在实践过程中出现了一些问题。此外,在低碳物流方面四市还有很多的提升空间,因此低碳物流一体化发展对于苏锡常镇四市来说至关重要,四市的低碳物流一体化发展具有较强的现实逻辑。

3.1 现实意义:低碳环保,推动区域经济高质量发展

苏锡常镇四市是长三角经济圈的核心地带,地理位置优越,经济实力雄厚,但在经历了经济的快速发展后,苏锡常镇四市的经济发展速度有所放缓,后劲不足,部分企业耗能大,污染严重,这些情况一定程度上制约了四市的经济发展,而低碳物流一体化的实施可以促进区域生态环境的改善,推动区域资源结构的优化,加强四市经济的关联度,从而使四市形成更加完备的物流一体化系统体系。通过节能减排、绿色物流等方式,降低物流对环境的影响,有助于实现地区的可持续发展,构建清洁、高效的物流网络。

3.2 内在要求:推动区域物流产业高质量发展

苏锡常镇四市低碳物流一体化可以进一步拓展物流产业的发展空间,形成分工合理各具特色的大物流产业发展格局,同时可以运用清洁环保的物流设备与先进的物流理念改善城市环境,提升物流效能。此外,低碳物流一体化可以提高物流效率。在实现低碳物流一体化过程中,通过优化整个物流链路、提高运输和配送效率,可以实现货物的快速流动和及时配送。这将大大减少物流时间和成本,提高商品的销售速度和供应链的灵活性。

3.3 发展目标:加速构建低碳环保的现代化物流一体化体系

现代物流一体化体系是通过各类物流资源的有效整合和规划,以满足现代市场多样化,差异化的需求。低碳物流一体化可以帮助四市构建现代化物流一体化体系,促进区域物流一体化发展。

苏锡常镇四市在低碳物流设备、物流中心规划、低碳物流方针政策方面可以协同推进,共同商定,以此来促进四地低碳物流一体化的共同发展。同时,四市通过优化整合四地物流资源,可以增强四市的物流产业实力,提升企业的竞争力,促进四市经济发展,形成物流产业与区域经济高质量发展“共同体”。

3.4 辐射引领:发挥四市经济核心,低碳物流产业集群的辐射带动作用

苏锡常镇四市的低碳物流一体化发展有利于引领长三角经济圈以及周边省市的低碳物流产业发展,并以低碳物流产业的发展带动相关省市区域经济的发展。新发展格局下,有一个带头进行引领示范的区域是非常重要的。苏锡常镇四市可以发挥辐射带动作用,通过区域的低碳物流一体化带动周边物流资源集聚与规划整合,增强区域物流实力,形成一个规划分明,结构合理的现代物流一体化系统,并最终带动区域经济的发展。

4 研究设计

本文运用一体化发展与协同理论,从低碳物流基础设施支撑能力、物流信息系统保障能力、物流产业发展能力和低碳绿色发展能力四个方面,构建包含系统层、子系统层和指标层的苏锡常镇四市低碳物流一体化测度指标体系。通过计量法和归纳法对已有的低碳物流相关资料中的各个指标进行评定确定。本文利用SPSSPRO 对指标体系中的各项指标进行相关性分析。

4.1 指标选取

本文通过知网检索近年来低碳物流效率测度中使用频率较高,代表性较强的指标,保留部分共性指标如:物流业固定资产投资,互联网用户数量,物流产业从业人数等,并且根据苏锡常镇四市的实际低碳物流一体化发展情况选取轨道交通里程数占公路铁路总里程数比重,新能源物流车数量占货运车辆总数比重,5G基站个数等指标,构建如表1所示。

轨道交通是以电能为动力,采取轮轨运转的方式快速大运量公共交通,因其不以煤炭等能源为动力,因此更为环保,近年来轨道交通逐渐发展成为一种新型的节能环保货运方式,轨道交通里程数占公路和铁路总里程数比重可以看出轨道交通这种更为环保的交通方式近年来的发展情况。因此,四市的轨道交通里程数占公路和铁路总里程数的比重越大,对于四市的低碳物流运输越有利;5G基站个数指标使用近年来苏锡常镇四市建设的5G基站个数来反映物流信息系统的保障能力,基站个数越多,则物流信息渠道建设技术水平越高,信息渠道更加畅通,物流信息系统的保障能力越强;物流业碳排放量指标的测算过程选取九种能源,包括原煤、洗煤、焦炭、原油、汽油、煤油、柴油、天然气燃料油、液化石油气,根据IPCC提供的碳排放系数计算苏锡常镇四市的碳排放量,公式如下:

碳排放量 = Σ能源i的消费量·能源i的排放系数

Ci=(1)

其中,θi代表第i种能源的碳排放系数,Ei代表第i种能源消费量。

4.2 建立熵权-TOPSIS评价模型

本文运用熵权-TOPSIS法来测度苏锡常镇四市低碳物流一体化发展水平,具体步骤如下:

第一步,对原始矩阵进行正向化处理,将所有的指标类型统一转换为极大型指标:

极小型指标转极大型公式:max-x

第二步,运用极差法对原始数据进行标准化处理极差法处理数据时,对指标作用方向做一致处理,标准化处理后的指标值用Zij表示,计算公式为:

完成正向化的标准化矩阵X为:

第三步,计算第j项指标下第i个方案的值占该指标的比重Pij,此时的标准化矩阵Z为:

则

第四步,计算第j项指标的熵值Ej。当Pij=0时,认为 Pijln(Pij)=0。

第五步,计算第j项指标的差异性系数Gj:

第六步,计算第j项指标的权重Wj:

第七步,将各指标的熵权Wj与Zij相乘,得到加权决策矩阵Y。

第八步,使用欧式距离法计算各评价指标与最优最劣向量之间的差距:

最后,计算各参与评价对象与正理想解的相对贴近度Ci。

4.3 数据采集

低碳物流一体化测度需要大量数据支撑,因此数据采集是整个测度过程中至关重要的一步。本文依照建立的低碳物流一体化水平测度指标体系指标数据要求收集相应统计数据。基于数据的可得性,完整性与科学性,本文选取 2017—2022年苏锡常镇四市的面板数据,主要来源于《常州市统计年鉴》《苏州市统计年鉴》《镇江市统计年鉴》《无锡市统计年鉴》和各市国民经济和社会发展统计公报等。由于部分年份数据有所缺失,部分缺失数据采用插值法,均值法等方法进行补齐。

5 实证分析

根据以上数据和分析结果,可以看出苏锡常镇四市低碳物流一体化水平的各项指标权重如下:指标权重越大则说明该指标对低碳物流一体化的影响力越大。

由熵权法计算得到各指标权重:结果显示5G基站个数所占权重最大,为23.88%,新能源物流车数量占货运车辆总数比重所占的权重最小,为4.597%。物流信息系统保障能力子系统层中的三个指标占比总和高达53.757%,由此可见物流信息系统保障能力的好坏对于苏锡常镇四市低碳物流一体化的发展至关重要。

根据TOPSIS评价法计算的结果,苏锡常镇四市低碳物流一体化水平的综合得分指数如下:

2021年的综合得分指数为0.68756808,排名第1;2020年的综合得分指数为0.61795476,排名第2;2019年的综合得分指数为0.5278018,排名第3;2018年的综合得分指数为0.28515303,排名第4;2017年的综合得分指数为0.21083963,排名第5。

通过测算,苏锡常镇四市低碳物流一体化水平逐年增加,正理想解距离不断缩小,而负理想解距离不断扩大,低碳物流一体化发展持续向好。

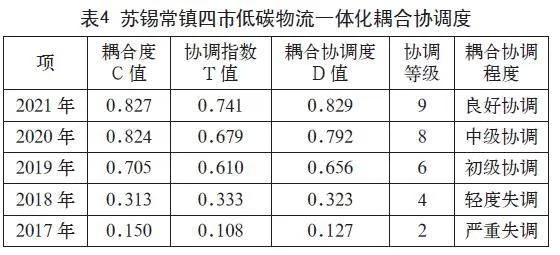

本文利用耦合协调度模型对苏锡常镇四市低碳物流一体化的耦合关系及协调关系开展研究,计算系统耦合协调度值包含3项数据值:耦合度C,协调指数T,耦合协调度D。且C值在0~1变动。

由表3可知,2017—2020年,苏锡常镇四市的低碳物流一体化耦合协调度D值从0.127上升到0.829,四市低碳物流一体化耦合协调度从严重失调等级改善到良好协调等级,可见苏锡常镇四市低碳物流一体化水平不断提升,且发展状况良好,四市相互配合,相互提升,低碳物流一体化已达到较高水平。2017—2018年四市的低碳物流一体化的耦合协调度值较低,说明2017—2018年四市的许多物流企业仍然保持着传统的物流业运行方式,且四市间物流企业沟通交流较少,大多各自为战,导致这两年的低碳物流一体化耦合协调度较差,发展水平较低。随着苏锡常镇四市将党的十九大建立绿色低碳循环发展的经济体系措施的逐步落实,四市低碳物流基础设施逐渐完善,互联网、人工智能等技术与物流企业不断融合,物流成本逐渐降低,2021年四市耦合协调度在0.8以上,已经达到较高水平。

智能化与信息化是未来低碳物流一体化的发展大方向,因此四市的低碳物流一体化发展还有很大发展空间。四市的协调程度还未达到优质协调程度,因此苏锡常镇四市的低碳物流一体化发展还有部分问题需要解决。四市的低碳物流一体化水平想要达到优质协调程度还需要企业、政府和社会的共同努力。

6 研究结论及建议

6.1 研究结论

本文构建苏锡常镇四市低碳物流一体化指标体系,并结合耦合协调度模型对四市低碳物流一体化水平进行了测度,通过对四市低碳物流一体化测度实践结果的分析,本文得出以下结论:

(1)四市的低碳物流一体化水平测度中,物流信息系统保障能力占比较高,由此可见物流信息系统保障能力的好坏对于苏锡常镇四市低碳物流一体化的发展至关重要;

(2)苏锡常镇四市物流企业在低碳物流方面耦合协调度较高,但在智能化和信息化方面仍存在较大的提升空间;

(3)四市低碳物流一体化的发展需要企业、政府和社会的共同努力。

6.2 研究建议

6.2.1 完善低碳物流有关政策

为加速推进苏锡常镇四市低碳物流一体化进程,政府应从环境保护、节能减排和绿色物流等方面制定和完善政策法规,让四市低碳物流一体化有法可依,同时应重点推动物流全链条生态体系建设,深入贯彻新发展理念,通过相关政策的落实,促进四市物流绿色、开放、协调、可持续的发展。

6.2.2 加大低碳物流技术研发投入

四市低碳物流一体化的发展离不开技术支持。苏锡常镇四市作为经济活力较强的地区,具备充足的经济实力和高校资源。四市应加大对低碳物流技术的研发投入,积极进行新能源物流运输车辆、环保包装材料等绿色物流技术的研发。

6.2.3 注重物流人才培养

物流人才是物流业核心竞争力的重要组成部分。苏锡常镇四市应加强高等院校与企业的合作,培养适应低碳物流产业发展需求的专业人才。同时,加强行业物流人才考核机制的建设,激发物流人才潜力,提升物流人才质量,以保证苏锡常镇四市低碳物流一体化发展的需要。

6.2.4 加强低碳物流基础设施建设

低碳物流一体化发展需要建设完善的低碳物流基础设施。苏锡常镇四市应加强政府和企业合作,共同投资建设低碳物流园区、智能仓库、集散中心、新能源物流车、新能源物流车充电桩等,提升低碳物流综合服务能力。

6.2.5 完善物流一体化信息平台

物流信息平台是构建信息化体系的基础,一个良好的物流信息平台可以做到四市有效协调运力、调配仓储资源、了解路况、合理分配车辆等。在原有的信息平台基础上,四市应注重5G技术的研发与应用,将互联网、大数据、云计算等先进技术深入应用到信息平台的建设中,加强物流信息保障能力。

参考文献

周泰,陈煜,杨嘉铃.区域低碳物流能力协调发展水平测度研究[J].中南林业科技学学报 (社会科学版),2021(4): 34-42.

姚山季,马琳,来尧静.“一带一路”重点省份低碳物流效率测度[J].生态经济,2020,36(11): 18-24.

高丽艳.京津冀地区低碳物流效率测度及分析[J].河北工业大学学报,2022,14(4): 8-13+42.

杨扬,李燕.低碳物流与区域经济耦合协调研究: 以云南省为例[J].生态经济,2023,39(6): 89-92+142.

张思佳.长江经济带低碳物流与经济协调发展水平及政策效应研究[D].杭州: 扬州大学,2024: 80.

李义华,孙雅伦. 数字经济背景下区域物流与经济高质量发展耦合协调研究: 基于湖南省2010—2021年的数据分析[J].中南林业科技大学学报,2023,17(1): 39-48.

王春迎,琚春华,鲍福光.基于改进TOPSIS的我国区域物流竞争力评价[J].物流技术,2023,42(3): 26-33.

张洪霞.长三角区域物流与经济高质量发展融合路径分析[J].中国商论,2023(7): 87-90.

石培哲.新发展理念下区域物流能力测评及提升路径研究:以河南省为例[J].河南理工大学学报(社会科学版),2023,24(4): 31-41.

付向东.基于熵值法的区域物流发展水平评价: 以江苏省为例[J].物流科技,2023(7): 100-103.

马若男,桂海霞,赵京成,等.低碳视角下长江经济带物流产业效率测度[J].黑龙江工业学院学报(综合版),2023(7): 48-55.

赵兴军.城乡流通一体化与居民消费的耦合协调分析[J]. 商业经济研究,2022(17): 46-50.

戴小廷,胡永仕.城乡物流一体化发展水平测度研究[J].技术经济与管理研究,2021(4): 72-77.

李智鑫,宁泽逵.中国物流业高质量发展的水平测度及空间分布[J].洛阳师范学院学报,2023,42(3): 66-73.

王宇波,颊冰蕾,余帅均.“双碳”背景下的物流产业低碳发展研究[J].中国物流与采购,2023(5): 115-116.