青年进社区行动助推社区治理的嵌合式发展路径

DOI:10.16326/j.cnki.1008-7168.2024.04.007

收稿日期:2023-12-26

基金项目:上海市哲学社会科学规划项目“超大城市社区应对重大公共危机事件的韧性治理研究”(22ZSH008);国家社会科学基金重大项目“特大城市社会风险系统治理研究”(16ZDA083);国家社会科学基金一般项目“城市更新中的社会风险再生产与韧性治理研究”(21BSH041)。

作者简介:

赵云亭(1989—),男,上海海洋大学社会工作系讲师,博士。

摘 要:

青年社区参与是创新社区治理方式、提升社区治理效能的关键,中国各地政府围绕青年社区参与积极推进青年进社区行动。青年进社区行动是推动青年与社区相互嵌合的过程,而由青年社区性和社区青年性两个核心维度构成的嵌合式理论为理解青年进社区行动提供了重要视角。高校青年、社会组织青年、体制青年与属地青年是社区参与中的四类主要青年类型,针对这四类青年的特点,我们可以总结出四种青年进社区行动路径,分别是“区校合作,专业实践”“购买服务,项目实施”“体制动员,基层赋能”“社会动员,社区重建”。为了实现青年与社区嵌合式发展,各地应基于青年社区性,从身份接纳、组织赋权、行动介入三个方面构建社区青年性的嵌合体系,促进青年与社区的互动、耦合与认同。

关键词:青年社区参与;社区治理;嵌合

中图分类号:D669.3 文献标识码:A

文章编号:1008-7168(2024)04-0066-10

一、研究背景与问题提出

改革开放四十多年来,中国城市社区发展经历了“社区行政单元的政治化建设”“社区服务的行政化供给”和“社区共同体的政社复合”三个阶段[1]。在此过程中,居民生活质量不断改善,治理效能显著提升。然而,随着居民对美好生活需求的日益增长和分化以及城市社会风险的不断加剧,社区功能从单一的“居住空间”向集“服务空间”“治理空间”“韧性空间”等为一体的复合空间转变,社区治理挑战不断加剧,而社区治理缺乏创新活力和内生动力的结构性困境也日渐凸显。党的十九届四中全会提出要建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体,二十大报告进一步做出了强调和部署。作为推动社会治理社会化的重要举措[2],这些部署一方面为促进多元主体参与社会治理提供了全方位的制度供给和政策保障,另一方面也意味着我国基层社会治理进入了更高标准的发展阶段。

“人人”是社会治理共同体的核心要求,即强调每一个社会成员都是社会治理的主体,都有参与社会治理的责任、义务和权利。青年作为互联网原生代,熟练掌握现代科技、思维活跃且拥有全球化视野和扎实的专业技能,是社会中最具创新力和行动力的群体,也是社区治理结构中的主要构成群体。促进青年参与社区治理,是激发社区治理活力、创新社区治理方式和提升社区治理效能的关键[3]。但是,长期以来,受社区发展理念、社区治理结构与青年主体因素的制约,社会各界对青年社区参与的重视程度不足,导致青年与社区始终处于疏离状态。与此同时,中共中央、国务院发布《中长期青年发展规划(2016—2025年)》,提出要拓展青年社会参与渠道,鼓励青年多样化参与。“青年进社区行动”是由政府自上而下推动的,旨在促进青年力量回归社区、参与社区治理的重要行动。在青年进社区行动中,青年能够对社区治理所需要的资源、技能、理念、服务等要素进行整合,并将其传输到社区、居委会以及居民手中,在提升社区治理效果的同时,促进青年自身发展。由此来看,青年进社区行动既是新时期建设社区治理共同体、提升基层社会治理效能的题中应有之义,也是促进青年群体实现价值和全面发展的重要路径[4]。

目前,全国各大城市结合当地实际,针对不同类型青年群体,大力推进青年进社区行动,涌现出诸多优秀案例。但是,当前学界对青年进社区行动的学理分析还不充分。首先,已有研究多停留在政策梳理和问题探讨等一般性分析层面,缺乏对“青年进社区行动”参与社区治理内在逻辑的深入系统研究,尚未厘清青年参与社区治理行动的内在逻辑,对推进青年参与社区治理实践贡献有限。其次,现有文献多以单案例分析为主,这会遮蔽“青年进社区行动”助推社区治理的丰富性和复杂性,造成一种参与社区治理路径和效果趋同化的问题。而实践经验表明,不同身份的青年群体的社区性不同,政府的可介入方式和介入程度也存在差异,这导致青年参与和助推社区治理的路径和效果不同,且蕴含深刻的复杂性。

青年与社区嵌合是青年进社区行动成功的关键所在。本文基于嵌合性理论,采用多案例比较研究方法,试图更有效地分析关键因素作用下青年进社区行动助推社区治理所呈现的“嵌合性发展”的差异化路径和微观机制。具体来看,我们主要从青年身份、社区性以及政府的可介入性等核心概念入手,并结合典型案例建构分析框架,针对高校青年、社会组织青年、体制内青年与属地青年的多案例展开比较研究。本文希望通过研究回答以下问题:青年进社区行动的参与逻辑是什么?助推社区治理的可能路径和模式包括哪些?

二、青年进社区行动的逻辑展演:一个嵌合式的分析框架

如前所述,青年进社区行动是一种由政府推动的自上而下的青年参与社区治理的行动。青年进社区行动成功的关键在于实现青年与社区的嵌合,即在青年社区性的基础上,通过社区青年化的机制建构,最终实现青年社区化的目标。因此,下文主要从青年的社区性与社区的青年性两个层面入手,构建青年进社区行动的嵌合性分析框架,以此为基础理解青年进社区行动助推社区治理的内在机理和发展路径,为有效推进青年进社区行动、提升社区治理效能提供理论依据。

(一) 嵌合式理论:发展与深化

嵌合式理论主要在嵌入式理论的基础上发展而来,并在社会学、政治学、经济学等学科中得到广泛应用。“嵌合”一词有着丰富的实践来源和学科基础。在实践中,“嵌合”结构在我国古代的“兵符”“战车”等器物上有着广泛的应用。“兵符”右半部分由中央保存,左边一半则发给统领军队的将领,只有两部分相互嵌合,方能调兵。商代在战车的车轮结构设计上也运用了嵌合原理,以保证车轴与车辕的有机联结[5](p.76)。由此可见,嵌合在实践中主要用来表示两者或多者合为一体并产生相应功能,而当它们彼此分开时,无法独立运作发挥作用。这一内涵也被广泛应用于工程领域,用来指将不同部件嵌入性地整合在一起,以使其发挥特定功能。

嵌合概念在科学研究中得到广泛应用,主要被用来指称多种要素嵌合性结合的状态。例如,在工程学中,嵌合指的是一种钉装结合;在物理学中,嵌合指的是对象之间建立起的相互结合并发挥功能的共轭状态;遗传学主要将不同遗传性状结合而成的新个体称为嵌合体[6];在信息技术领域,嵌合概念主要反映了一种马赛克的状态,即把不同信息糅合在一起协同发力,使其发挥整体性价值。

近年来,嵌合概念作为嵌入性理论的延伸在社会治理领域得到广泛应用,并发展出了多种维度。一是治理力量的嵌合维度。例如,刘威基于当前社会工作与公益慈善分立实践的问题,从嵌合的视角提出了社会工作和公益慈善的理想互动关系,即用公益资源助推社工扎根,以社工专长提升公益效能[7]。田毅鹏、康雯嘉从空间嵌合与行动嵌合两个层面对社会组织与街居治理体系的嵌合式治理模式进行了提炼[8]。从上述研究中可以看出,嵌合主要是指两股治理力量的整合,其目的是最大程度上发挥各自优势,实现两者的共益发展。二是治理行动的嵌合维度。戴祥玉、唐文浩通过对行政主导下老旧小区微更新的单一化、同质化、碎片化等问题的分析,提出了理念引领、活力激发和功能探索的嵌合式治理路径,这在本质上是自上而下的行政逻辑与自下而上的自治逻辑的两种治理行动的嵌合[9]。三是治理力量与治理场景的嵌合维度。杨威威、郭圣莉从社会空间变革、经济社会条件以及基层治理体系方面对社会工作站的嵌合型实践路径进行了分析,这是一种新的治理力量与治理场景的嵌合,目标是推动专业效能的良好实现[10]。范雅娜同样对社会工作在乡村振兴中的价值实现路径进行了分析,提出了情景辨识、情景处理与情景转变的情景嵌合理路[11]。而顾丽梅则是从结构嵌合的角度对数字技术赋能城市基层治理的内在机理进行了研究,结构嵌合主要表现为重塑权力运行机制和柔化条块分割边界,而这也是治理力量与治理场景的嵌合[12]。

从前文分析可以看出,现有研究对嵌合概念的使用多停留在多种力量整合的表面性、描述性层面,缺乏理论化的提炼。而王思斌在分析社会工作参与应急治理的专业功能时,推进了嵌合概念的理论化工作。他对嵌合概念进行了解析,认为“嵌”具有嵌入、镶嵌、互嵌的意思,即延续了嵌入理论的含义,而“合”具有结合、合作、契合等含义。嵌合是指不同事物之间嵌入或互嵌之后,结合成新的嵌合体,进而更好地合作、协同、整合和一体化行动的现象。嵌合概念具有如下特征[13]:第一,它是不同事物之间的嵌入和互相嵌入;第二,多元主体在嵌入或互嵌后形成了嵌合体,嵌合体既可能是实物也可能是关系;第三,嵌合体在结构上是密切合作的,在功能上应该是整体性的和复合的。王思斌超越了对嵌合概念的描述性应用,对嵌合进行了理论化提升,拓展和深化了嵌合概念的解释力。

青年进社区行动是一个由政府推动的以青年群体为核心、具有一定治理导向的青年嵌入社区治理系统并与之耦合的动态过程,其社区治理效能的实现主要取决于青年社区性与社区青年性的有效嵌合。因此,嵌合性理论对本研究具有较强的解释力。基于此,本文从“青年嵌入的社区性导向”和“社区治理系统对青年的友好度”两个层面对青年进社区行动中的青年与社区治理系统的嵌合逻辑进行阐释。

(二)青年社区性与社区青年性:青年与社区嵌合的基础

青年是创新社区治理机制、提升治理效能和促进社区治理转型升级的主要力量。从嵌合性理论视角来看,“青年进社区行动”是青年群体与社区治理结构在经互相嵌入与耦合后而形成的新的治理嵌合体。青年社区性是推动青年与社区治理系统嵌合,并实现社区治理系统升级的内在基础[14]。要想理解青年社区性,首先要明白何谓社区性。学界主要从社区性本身和相关对象的社区性两个方面对社区性进行研究。有学者对社区性本身进行了理论研究,将社区性理解为社区的本质属性或本质特征。例如,项军用其来描述一个社区的“共同体”特性,并构建出了社区性的五项指标,分别是社区归属感和认同感、熟悉、信任、凝聚力和参与。有学者对相关对象的社区性进行了研究。例如,陈福平对智慧社区建设中信息技术的社区性不足进行了分析,并认为信息技术要与居民认同和参与以及社区的软硬件条件、组织结构、管理风格、多主体关系等社区性相嵌合。董磊明、欧阳杜菲在研究新冠疫情防控中的技术治理时,对农村社区的社区性治理资源进行了分析,这些资源包括道德规范、集体力量和权威体系[15]。还有部分研究将社区性理解为一种物品的性质或范围。例如,有学者认为社区性公共产品就是一种以社区为单元的公共物品供给类型[16]。本文中的社区性主要是指社区中相关主体在生存和发展中对社区的需求以及由此产生的社区依赖性。青年社区性则是指青年在城市生存和发展中对社区的需求和依赖性。不同身份的青年群体对社区的需求内容和依赖性不同,其社区性的表征以及强弱程度也有所差异。从社区性视角来看,要想推进青年进社区,就要挖掘青年群体的社区需求,并以此为基点建立其与社区治理系统的嵌合点。社区不仅是建立在一定地域基础上的物理空间,同时也是集生活、关系、政治、资源、文化等要素于一体的资源场域,是青年群体满足自身生活需求、获取发展资源和实现自我价值的重要舞台。如果我们以社区为中心,根据青年群体的身份属性将其价值诉求导入社区,强化不同类型青年群体与社区的联系,那么,我们就能够深化青年群体对社区的依赖性,明晰青年价值与社区治理的嵌合基础。总之,青年社区性是青年与社区治理系统嵌合的内在基础。

当前我国社区管理理念从管控理念转向治理理念,治理结构由政府单一主体主导转向多元治理主体的共建共治共享格局,虽然党团和政府作为青年社区参与制度的供给方和实施主体,仍不可缺少,但不再是唯一的主体和中心。青年进社区行动一旦启动,为了实现青年与社区治理相嵌合的目标,就需要我们以开放的社区治理结构为基础和保障,促进嵌入主体和治理场域耦合关系的形成。开放的社区治理结构强调通过治理空间和治理权利的让渡实现对治理主体的接纳及其与治理场域的连接和耦合,这具体体现在治理理念、治理权利、治理平台、治理渠道等方面。对青年群体而言,开放的社区治理结构意味着社区的青年性,即社区治理结构对青年的友好度。青年群体自主性强且需要别人给予尊重和接纳。在青年进社区行动中,党团和政府的角色不容忽视,他们对青年群体身份的接纳、理念的转变、权利的赋予以及制度性参与渠道的构建等能够为青年群体嵌入社区治理结构提供拉力,并促进其在社区治理过程中与治理结构展开良性互动。

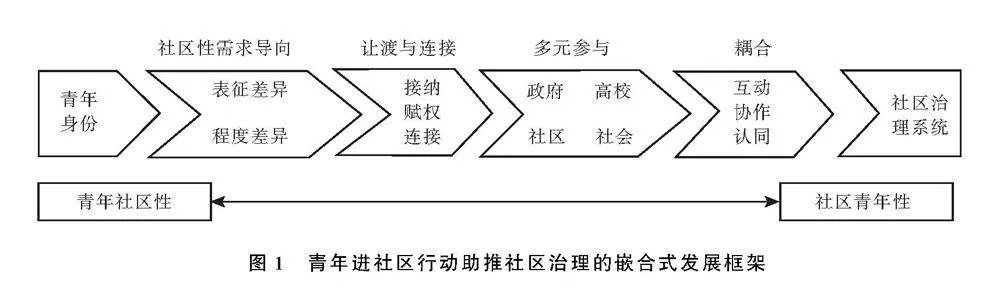

(三)青年进社区行动的嵌合性路径分析框架

青年进社区行动是理念、能力、资源、技术、专业等社区治理创新要素嵌入社区治理系统并与之耦合的过程,这一过程主要以青年社区性为导向,由党团、政府、社会组织等相关力量推动,最终由居委具体对接和落实,因此,从根本上说是青年社区性与社区青年性两股嵌合机制相互作用下的耦合。在社区治理过程中,青年并不是一个抽象的整体,不同身份青年的社区性表征和内容存在较大差异,其在社区治理过程中扮演的角色和发挥的作用也有所不同。因此,青年群体的身份属性以及由此决定的社区性作为青年嵌入社区治理系统的起点和导向,直接决定了青年社区参与的方式和路径。而社区青年性则决定了青年与社区治理的互动、协作与耦合效果,进而决定了青年的社区融入。本文依据青年与社区治理系统嵌合的两个核心机制——青年社区性与社区青年性,从不同身份属性青年群体的社区参与实践案例中概括出四种路径类型,立足于四种典型案例构建青年进社区行动助推社区治理的嵌合性发展解释框架(参见图1)。需要说明的是,青年进社区模式存在多种类型,本文更多是按照理论和案例的契合性,选择四类主要青年群体的行动案例进行嵌合性路径阐述。

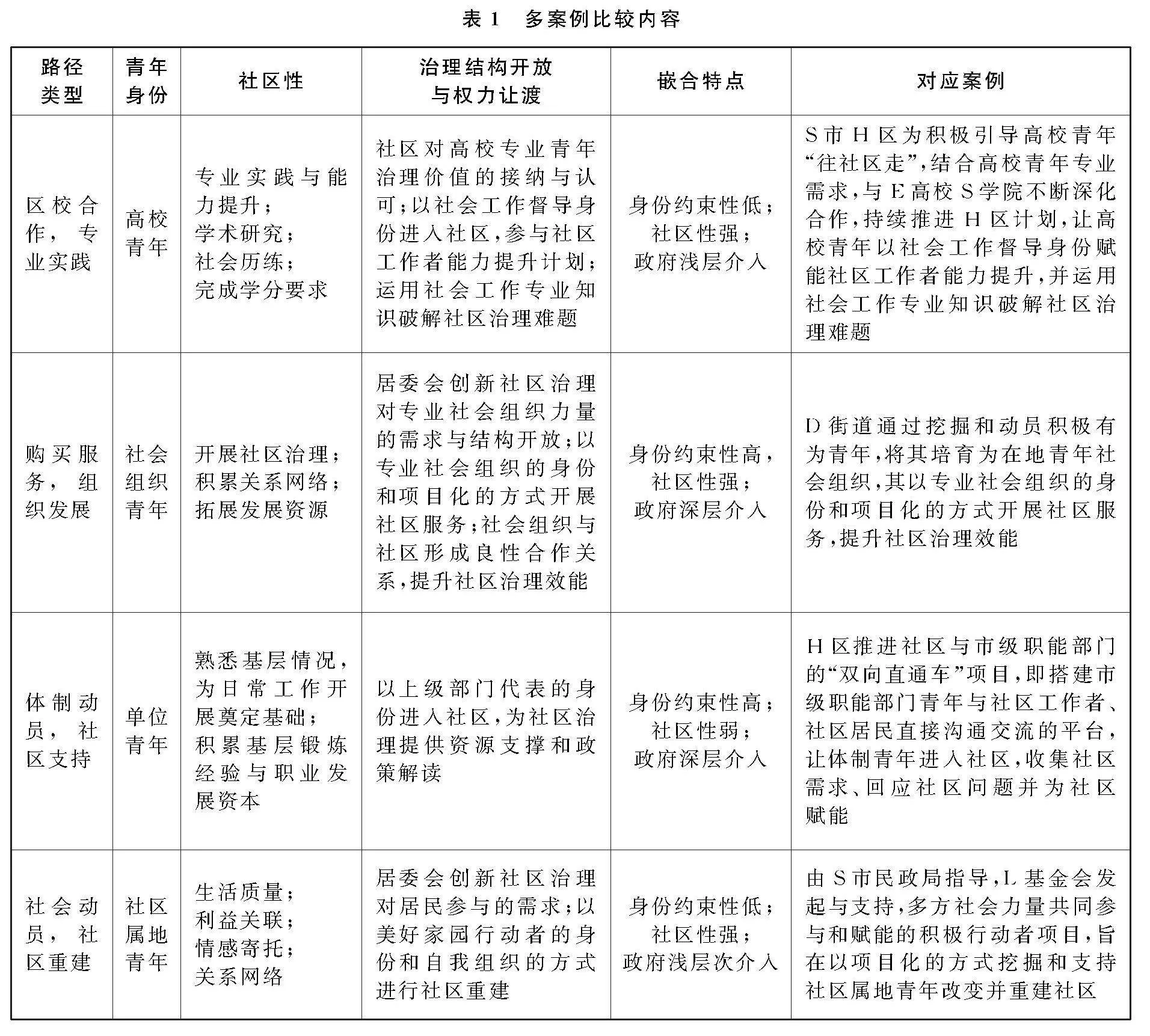

三、青年进社区行动嵌合式路径的多案例比较

本部分将基于青年社区性与社区青年性双重视角,对青年进社区行动助推社区治理的嵌合性发展路径展开分析,主要以高校青年、社会组织青年、体制青年与属地青年四类青年群体为研究对象,分析我国青年进社区行动助推社区治理的嵌合路径。本文所用案例来源于笔者参与的S市青年进社区行动。案例选择遵循以下原则。一是全面性。所选案例能够囊括本文分析所需要的核心内容和维度,包括参与背景、参与方式、参与流程、合作主体、行动效果等。二是多元性。案例内容要在青年社区性和社区青年性等方面有鲜明特征,在社区参与实现方式上具有较大异质性。三是典型代表性。案例需要有较高的社会示范效应,有较强的推广性。基于以上标准,本文选择如下四类青年进社区行动的典型案例,对我国青年进社区行动助推社区治理的嵌合性发展路径进行阐释。

(一)区校合作,专业实践

社区作为相关专业青年的实践和研究场域,对高校青年具有较强的吸引力,这也就意味着高校专业青年的社区性较强,他们的专业实践、学术研究、社会历练和见习大多发生在社区之中。基于高校青年的社区需求,政府结合创新社区治理要求,梳理社区治理难题,列出资源供需清单,进而通过搭建区校合作平台,将高校社区治理相关专业青年引入社区,推动高校专业青年与社区治理的嵌合。目前,这种以高校青年社区性为导向、政府基于社区治理专业需求与高校合作的模式已经较为成熟,本文结合S市H区推动高校青年往社区走的“H区计划”进行阐述,将之总结为“区校合作,专业实践”路径。S市是我国南方的一个超大型城市,其基层社会治理创新水平走在全国前列。H区社区结构复杂多元,既包括基础设施完善的高档商品房,也包括居住条件较差的老公房、新里、二级旧里等,是最能代表S市社区整体面貌和社区治理水平的辖区。由于不同形态的社区有不同的治理基础,其面临的治理问题和治理难度也存在较大差别,这一方面加剧了社区治理对专业力量的需求,另一方面也为高校学生专业实践和专业能力提升提供了最佳场域。“H区计划”通过整合资源、项目化运作和制度化推进,构建起了青年进社区的长效机制。

在青年进社区的导向性方面,青年身份是青年进社区行动的逻辑起点,青年身份决定了青年社区参与的可介入性及其社区性。首先,学生身份具有较强的可介入性。这种可介入性是指政府能够通过学校对学生进行动员。在高校环境中,学校和老师在学生群体中有较高的威信,高校学生对学校和老师的指导和动员响应度更高。这意味着通过学校和老师的动员使高校青年进社区具有较高的可介入性。H区通过整合自治办、团委等多条线部门与E高校团委、学院结对合作,搭建平台,建立实践基地,打通青年进社区渠道。其次,高校学生社区性较强。高校学生有较为强烈的专业实践和科学研究需求,对于强调实务的社会工作专业学生而言,专业实践更为重要。而社区是该专业的重要实践和研究场域,学生对进入社区有较为强烈的需求,因此,社会工作专业学生具有较高的社区性。为了更好地促进高校学生与社区的互嵌,H区将社区治理需求和问题清单化,E高校通过清单动员和招募专业学生,实现了学生专业旨趣与社区问题的精准匹配,激发了高校专业学生社区参与的积极性。

青年与社区嵌合仅有青年参与是不够的,还需要社区权力结构的开放与接纳。社区居委会是社区权力结构的主导力量,高校学生与社区嵌合需要社区居委会的支持。一方面,H区通过对学生专业身份的肯定和权力赋予,使其具备参与社区治理的合法性。H区充分重视和尊重社会工作专业学生的价值,通过项目启动仪式、行政指令、工作宣传等形式赋予高校学生社会工作督导的专业身份,使其在社区治理中对社区工作者拥有监督和指导的权力和功能,以获得社区居委会的接纳和支持。另一方面,社区居委会也需要高校专业学生的赋能。社区居委会面对上级部署的重点工作,需要有效落实,做出亮点,然而,其在工作推进过程中也面临人员不足和专业性不足的困境。高校社会工作专业学生进入社区能够从人员和专业性上给予居委会较大支持,而且在社区治理结构中,相较居委会,高校学生是新力量,更多是配合与服从居委会的工作安排。因此,居委会对高校专业学生的加入往往持开放、信任和支持的态度。目前该计划已经持续推进五年,近百名专业学生参与到该计划中,学生的实务水平得到较大提升。同时,社区工作者的专业化、职业化水平获得较大提升,社区治理效能得到显著提升,H区也形成了诸多治理品牌。在2023年中国(上海)社会治理创新实践案例中,“H区计划”获得“十佳案例”。

(二)购买服务,组织发展

社会组织中的青年群体是政府推进青年往社区走的又一重要来源。与高校学生的专业实践路径不同,政府围绕社会组织中的青年身份属性及其社区性,探索出“购买服务,组织发展”的青年社区参与路径。本文主要以Y社会组织为例展开分析。Y社会组织成立于2019年,由社会工作专业毕业的硕士研究生创立,是一家非营利性社会组织。该组织从负责人到项目主管再到项目干事、项目研究员都是青年人。从主要服务领域来看,Y社会组织主要是一个以社会治理能力提升、社会治理人才培养和社会治理行动干预为目标的跨领域研究与实践平台,社区是其主要的项目开展地。

社会组织青年的身份属性与社区参与行动的可介入性,主要受当前社会组织角色及其与政府关系的影响。从社会组织的定位来看,它是存在于政府之外的具有自主性的独立社会力量,被看作是政府与社会的“黏合剂”。但从社会组织的注册、资金来源、服务项目以及合法性等角色实践方面来看,其生存与发展深受政府影响。因此,社会组织与政府之间是一种“依附关系”,即社会组织发展必须服从政府的安排与指示,否则无法“生存”[17]。社会组织对政府的生存依附也决定了社会组织中青年群体身份的依附性。这种依附身份使得政府在动员社会组织青年参与社区治理中具有较强的可介入性。其介入的形式主要是政府购买服务。如前所述,创新社区治理方式、提升社区治理效能是当前政府的重要工作。为提升工作成效,政府通过购买服务的方式将专业的社会组织引入社区,借助专业社会组织的力量打造社区治理品牌,而社会组织服务的内容和目标主要由政府决定。社区治理是Y社会组织的主要服务内容,政府购买服务是组织发展的主要资金来源和专业体现。当政府购买Y社会组织的社区治理创新服务时,组织成员就会参与到社区治理中。另外,社区是Y社会组织开展服务的主要阵地,社会组织本身具有较强的社区性,即社会组织的发展和提升需要依靠社区来完成,因此,与社区居委建立良好关系、获取社区居民信任、拓展社会组织的社区发展空间等是社会组织的发展需求。这也意味着该社会组织青年有社区参与的内在动力和积极性。

社会组织带着区或街道的项目进入社区、开展服务,已经具备了服务的合法性。而且多数情况下,社会组织开展的服务也是居委推进的重点工作,社会组织的加入能够为社区赋能,帮助社区打造治理品牌。因此,居委会与社会组织之间是相互需要、相互支撑的关系。近年来,Y社会组织在推进社区治理创新和转型中提炼出一系列工作方法,打造出诸多治理品牌,获得了政府部门的高度认可。Y社会组织通过与社区的持续互动,不仅拓展了社会组织发展空间,而且建立了紧密的社区关系网络。社会组织中的青年群体能够在社区参与中实现价值和收获肯定,社区认同感不断强化,与社区嵌合度不断增强,重建社区、提升社区治理效能已成为该社会组织发展的重要理念。

(三)体制动员,社区支持

“体制动员,社区支持”主要针对的是体制内青年群体。体制内青年群体具有较强的工作能力和良好的工作思路,并对基层社会治理政策的背景和目标较为熟悉。因此,推动体制内青年群体与社区连接对促进基层社区治理具有重要价值,体制内青年群体也成为青年进社区行动的重要动员对象。H区为了将体制内青年引入社区,探索开展了“双向直通车”项目,即搭建市级职能部门青年与基层一线骨干社区工作者、社区居民直接沟通交流的平台,推动市级职能部门青年群体与基层社区工作者的共同成长。

虽然体制内青年的社区性不强,但因受体制内身份和晋升考核的影响,所以推动其进入社区的可介入性强,反而更容易被动员。而且,市级职能部门青年对治理政策的把握更准确,拥有的资源也更丰富,社区工作人员对其较为重视。基于体制内青年的特殊性,H区形成了具体工作推进体系。一是搭建项目推动组织架构。牵头部门包括S市建交团工委、H区地区办、共青团H区委,参与单位包括市建设交通工作党委、市住房城乡建设管理委、市交通委、市水务局、市绿化市容局、市城管执法局、市房管局、市道运局等市级职能部门。项目由牵头部门各确定一名负责人并组成工作小组,该小组负责落实相关活动。二是形成供需清单。在市建交团工委、H区地区办推动下,社区主要通过挖掘问题、开展社区诊断,形成问题清单和需求清单,市级部门主要负责梳理可以向基层提供的政策解读清单和服务清单。三是进行内部动员。在清单基础上,市级机关各部门开展内部动员,形成优秀青年进社区花名册。四是建立双向互动机制。一方面,通过自上而下的方式,包括主题沙龙、社区结对、专题调研等,市级职能部门青年了解基层社区的需求和问题;另一方面,基层社区工作者与市级部门直接对话,了解政策制定的背景和思路,获得市级部门的专业指导和建议。“双向直通车”这一项目使部分市级职能部门青年与基层一线骨干社区工作者这两个原本交集较少的群体形成了一个系统,双方在开展活动的过程中形成合力,共同在社区治理中发挥作用。

(四)社会动员,社区重建

作为社区建设和发展的核心主体,属地青年的社区参与对社区治理至关重要,提升属地青年的社区认同感和归属感、激发属地青年社区参与的积极性是长期以来社区治理的重点工作。与上述三种青年群体的身份不同,属地青年与社区存在天然的客观联系,包括利益关联、情感寄托、生活质量感受等,因此其社区性最强。但是,长期以来青年与社区的客观联系并没有催生出社区参与行动,而且从当前的诸多探索来看,属地青年社区参与的成效并不显著。需要指出的是,属地青年与社区实质性的客观联系使其对参与的深度、要求和期待更高,而这需要社区治理结构的开放以及外部力量的强力支持。因此,动员属地青年社区参与难度更大。

与高校青年、社会组织青年以及体制内青年具有较强的介入载体不同,属地青年约束性少、自由度高,政府推动属地青年社区参与缺少具有实质影响力的介入载体。事实证明,指令性、行政化的动员方式对属地青年的社区参与并不奏效。而由L基金会支持和运作的“美好家园行动者”项目在推动属地青年回归社区、建设社区方面取得了良好效果。这一项目体现的是青年社区参与的“社会动员,社区重建”模式。

L基金会是S市第一家由民间发起的资助型公益基金会,成立于2019年,是一家5A级社会组织,其宗旨是促进公益参与者成为整个社会正向改变的驱动力。“美好家园行动者”项目由S市民政局指导,L基金会和T基金会共同发起,主要是通过激发与支持个体行动者的社区梦想,带动更多在地力量积极参与社区建设,从而重塑社区公共性,提升社区韧性。2022年,该基金会面向S市全体居民征集基于实际需求的社区梦想,并提供资金、专业和传播支持,赋能100个梦想在100个社区落地。因此,它主要采取的是基金会支持和主导的、直接面向属地青年的社区参与动员方式。首先,T基金会通过线上线下相结合的方式进行项目宣传和报名招募。项目没有过多限制,只要在社区治理范围内,不限主题。青年行动者根据自身专业、兴趣、社区问题与社区发现自主组织团队、确立主题、设计项目并进行申报,基金会根据项目的价值与可行性给予资金支持。另外,为了项目的落地和推进,基金会牵头组建外部社会支持系统,该系统包括专业社会组织、市场力量、高校专家、公益基金会等多元主体,能够为项目团队进行赋能。同时,该基金会还定期组织不同团队间交流活动,分享项目推进过程中遇到的难题和经验,一方面解决实际遇到的难题,另一方面增进青年团队对项目的认同感和保持参与的积极性。整个动员过程最大的特点是没有借助行政体系,而是以属地青年的需求和主体性为出发点进行社会动员。根据课题组的跟踪调查,项目行动者具有高知化、专业能力强、社区认同感强以及处于生命历程中间期等特征,且有较为强烈的美好生活需求、社区重建意愿和个体发展动机,这构成了属地青年参与该项目的内驱力。与此同时,项目行动者需要尊重、接纳、公平的项目推动环境。而“美好家园行动者”项目的动员和支持方式能够满足项目行动者的需求和意愿,因此,“美好家园行动者”项目在激发属地青年社区参与方面取得了显著效果,在S市打造了一批“美好家园”项目,包括社区空间更新、社区家庭/儿童教育、社区关系重建、社区书屋、社区环境美化等,这些项目对进一步促进青年社区参与产生了广泛影响。

虽然自下而上的社会动员模式能够激发属地青年参与社区治理的积极性和自主性,但由于缺乏政府力量的直接介入和推动,该模式会导致行动者在推进项目落地过程中因缺乏身份合法性而受到以居委会为核心的社区权力结构的制约,这就考验行动者与社区居委会、居民进行互动和建立关系的能力。

高校青年、社会组织青年、体制青年与属地青年是当前社区参与的四类主要青年群体。本文以这四类群体为案例,将青年进社区行动助推社区治理的路径总结为“区校合作,专业实践”“购买服务,组织发展”“体制动员,社区支持”“社会动员,社区重建”四个类型,并分析行动过程中青年身份属性、社区性表征、社区治理权力结构的接纳与开放度等对青年与社区的嵌合影响。

需要指出的是,这四种社区参与类型并不是完全独立的,本文更多是从四种类型青年群体出发,对不同类型青年群体与社区治理的嵌合式参与路径进行剖析,不同类型青年群体的参与逻辑可能会有重合。实践中可以结合青年群体的身份、参与动机、社区治理权力结构以及社区治理问题进行综合考量。

四、结论与讨论

(一)青年参与社区治理的嵌合式发展逻辑

从本文的四个案例分析可以看出,青年与社区具有天然的联系,而当下青年对社区的疏离主要是社区治理结构封闭的结果。青年与社区的嵌合需要基于青年的身份与社区性展开,通过社区青年性的建构来实现。青年社区性是青年与社区嵌合的内在基础和前提条件,其核心是明晰社区对青年的价值以及青年对社区的需求和关联。由于不同身份类型的青年所具有的社区性不同,因此,确立青年社区性的关键在于对青年身份进行识别。围绕青年社区性,从身份接纳、组织赋权、行动介入三个方面构建社区青年性的嵌入体系,促进青年与社区的互动、耦合与认同,实现青年社区性与社区青年性的嵌合式发展。

(二)对青年进社区行动助推社区治理的进一步思考

近年来,青年进社区行动已经成为国家推动青年社区参与的重要制度安排,为社区治理创新和治理效能提升提供了重要支撑,是推进治理现代化的有益探索。当前我国社区治理创新进入瓶颈期,面向未来需要不断深化,在此背景下,青年群体的重要性更加凸显,这就需要各级政府总结、提炼经验,推动青年社区参与进一步发展,使其在社区治理中扮演更重要角色。

首先是分类施策。不同的社区嵌合路径所对应的青年群体的身份、社区性也不同,我们要充分考虑青年群体的特质及其社区价值,分类施策,探索不同的社区嵌合路径。无论何种路径,都应将青年群体需求与社区治理内容相结合,只有这样,才能发挥青年群体在社区治理中的最大效用。

其次是整合资源。各地在推动青年进社区行动中要充分调动各方力量,有效整合政府、市场、社会、高校等多方资源,明确职责,通力合作,构建青年社区参与组织体系,推动青年群体与社区治理的嵌合。其中,政府要通过顶层设计、制度安排、平台搭建等将不同主体吸纳到青年进社区行动中来,发挥市场力量的灵活性、社会力量的组织动员和赋能作用以及高校力量的专业支撑作用。

最后是理念转变。居委会的治理理念是制约青年社区参与效果的重要因素之一。在中国的社区治理体制下,社区两委是社区权力结构的核心,社区治理行动只有获得社区两委的支持才能顺利开展和推进。社区两委要理解、接纳和尊重青年群体的社区治理价值,并积极围绕社区特点和需求探索青年进社区的新路径、新举措。

参考文献:

[1]吴晓林.治权统合、服务下沉与选择性参与:改革开放四十年城市社区治理的“复合结构”[J].中国行政管理,2019,(7).

[2]李友梅.治理转型深层挑战与理论构建新方向[J].社会科学,2020,(7).

[3]施芸卿.为社区治理汇聚青年力量[N].人民日报,2020-07-08.

[4]夏建中.从参与社区服务到参与社区治理[J].青年学报,2019,(3).

[5]苑士军.中国驿站新考[M].北京:中国友谊出版公司,2013.

[6]李明银,何云晓.植物遗传嵌合体及其在观赏植物育种中的应用[J].植物学通报,2005,(6).

[7]刘威.从分立实践到嵌合共生——中国社会工作与公益慈善的理想关系模式建构[J].探索与实践,2018,(11).

[8]田毅鹏,康雯嘉.街道改革背景下社会组织与街居嵌合治理研究——以“商业从属型”社会组织Z中心为例[J].学术研究,2021,(4).

[9]戴相遇,唐文浩.嵌合式治理:行政主导下老旧小区“微更新”的实践探索[J].学习与实践,2021,(9).

[10]杨威威,郭圣莉.共同富裕目标下街镇空间转型及社会工作站嵌合型实践——基于浙江省马桥街道社工站的参与式行动研究[J].2023,(1).

[11]范雅娜.情境嵌合:乡村振兴过程中农村社会工作的价值实现路径[J].探索,2022,(6).

[12]顾丽梅,宋晔琴.结构嵌合与关系重塑:数字技术何以有效赋能城市基层治理——以S市Z街镇“一网统管”为例[J].探索,2022,(6).

[13]王思斌.社会工作参与公共危机事件治理中专业功能的嵌合性实现——以新冠肺炎疫情防控治理为基础[J].社会工作与管理,2020,(6).

[14]赵云亭,唐有财.角色接纳、主体赋权与需求驱动:青年认同式社区参与的实现路径[J].天津行政学院学报,2021,(6).

[15]董磊明,欧阳杜菲.乡村场域中社区性治理与技术性治理的整合机制研究[J].社会学评论,2020,(6).

[16]刘鸿渊.二维视角下农村社区性公共产品供给难题与破解[J].求索,2016,(12).

[17]文军.中国社会组织发展的角色困境及其出路[J].江苏行政学院学报,2012,(1).

[责任编辑:贾双跃]

Exploring the Embedded Development Path of Promoting Community Governance Through the Action of Youth Entering the Community

—Comparative Analysis of Multiple Cases

Zhao Yunting

(Shanghai Ocean University, Shanghai 201306)

Abstract:

Youth community participation is the key to innovating community governance methods and improving the effectiveness of community governance. Governments across China actively promote the action of youth entering communities around youth community participation. The action of youth entering the community is a process of mutual integration between youth and the community, and the integrated theory composed of the two core dimensions of youth community and community youth provides an important perspective for understanding the action of youth entering the community. College youth, social organization youth, institutional youth, and local youth are the four main types of youth involved in community participation. Based on the characteristics of different youth types, they have formed action paths for youth to enter the community, including “district school cooperation, professional practice” “purchase of services, project implementation” “institutional mobilization, grassroots empowerment” and “social mobilization, community reconstruction”. Building an integrated system of youth community based on identity acceptance, organizational empowerment, and action intervention, promoting interaction, coupling, and identification between youth and the community, is the internal logic for achieving integrated development between youth and the community.

Key words:youth community participation, community governance, chimerism