翻译美学视角下《清明》的英译本对比

【摘要】翻译美学视角下英译工作可被界定为译者基于审美意识去认识和解释审美客体的美学特质,通过语言转换创造适配于目的语环境下的审美客体的过程。本文旨在从翻译美学理论视角,深度对比和分析许渊冲、吴钧陶、蔡廷干、杨宪益四位译者对《清明》英译本美学价值的得失,尝试得出美学价值在形式系统和非形式系统中再现程度较高的译本。

【关键词】翻译美学;诗歌翻译;《清明》

【中图分类号】H315 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2024)27-0100-03

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2024.27.032

《清明》是唐代著名文学家杜牧的诗作,描写了清明时节,孤身走在异乡路上的诗人向牧童问路,想要找一家酒馆避雨。作为一首经典诗歌,《清明》可谓是家喻户晓,饱含了古诗词特有的文学意蕴和历史底蕴,许多译者都对《清明》的英译进行了尝试,研究者们也从不同的角度对《清明》的译本进行了分析,包括通过三美原则对《清明》的不同译本进行评析,通过图式理论、生态翻译学、翻译伦理、动态对等、目的论等翻译理论对该诗的英译本进行分析。研究侧重于译文的审美再现,如意美、音美、形美,或从文化对等角度出发,探究其中文化转换与传播的情况。这首经典诗词的英译本诸多,本文选取其中四个经典译本,从刘宓庆翻译美学理论视角出发,综合探讨《清明》这首诗不同译本在形式系统和非形式系统的美学价值再现情况以及如何实现转换和再现原文美学价值,得出对原诗美学价值再现程度较高的译本。

一、刘宓庆翻译美学理论概述

刘宓庆在1995年所著的《翻译美学导论》一书中,建立了翻译美学的理论框架[1]55,对翻译审美客体即原文的审美属性进行了系统论述。在刘宓庆看来,翻译审美客体有两个系统或层次的审美属性,包括关系属性和本体属性。审美客体的关系属性是一种外部属性,对原文美与译文美的关系、原作与译者的关系、原作的时代与译者所处时代的关系加以审视[2]89。

而审美客体的本体属性,又称审美构成,是内部属性,分为形式系统和非形式系统[2]89。形式系统包括语音、词语、句段等语言物质形态层面的审美信息,而非形式系统则包括情、志、意、象等非言语审美信息;非言语审美信息虽然不存在于某一音、韵、词、句、章、节之中,却离不开这些因素的总体存在[2]141。翻译审美主体即译者要具有文化素养、审美意识和审美经验,基于这三个条件来完成对审美客体的审美构成的认识,克服时空差和智能差对审美认识进行转化,运用语言功力对转化结果进行审美加工、去粗取精,最后通过模拟、对应、重建等手段,完成对加工结果的再现,将审美体验赋予译文[3]21-24。

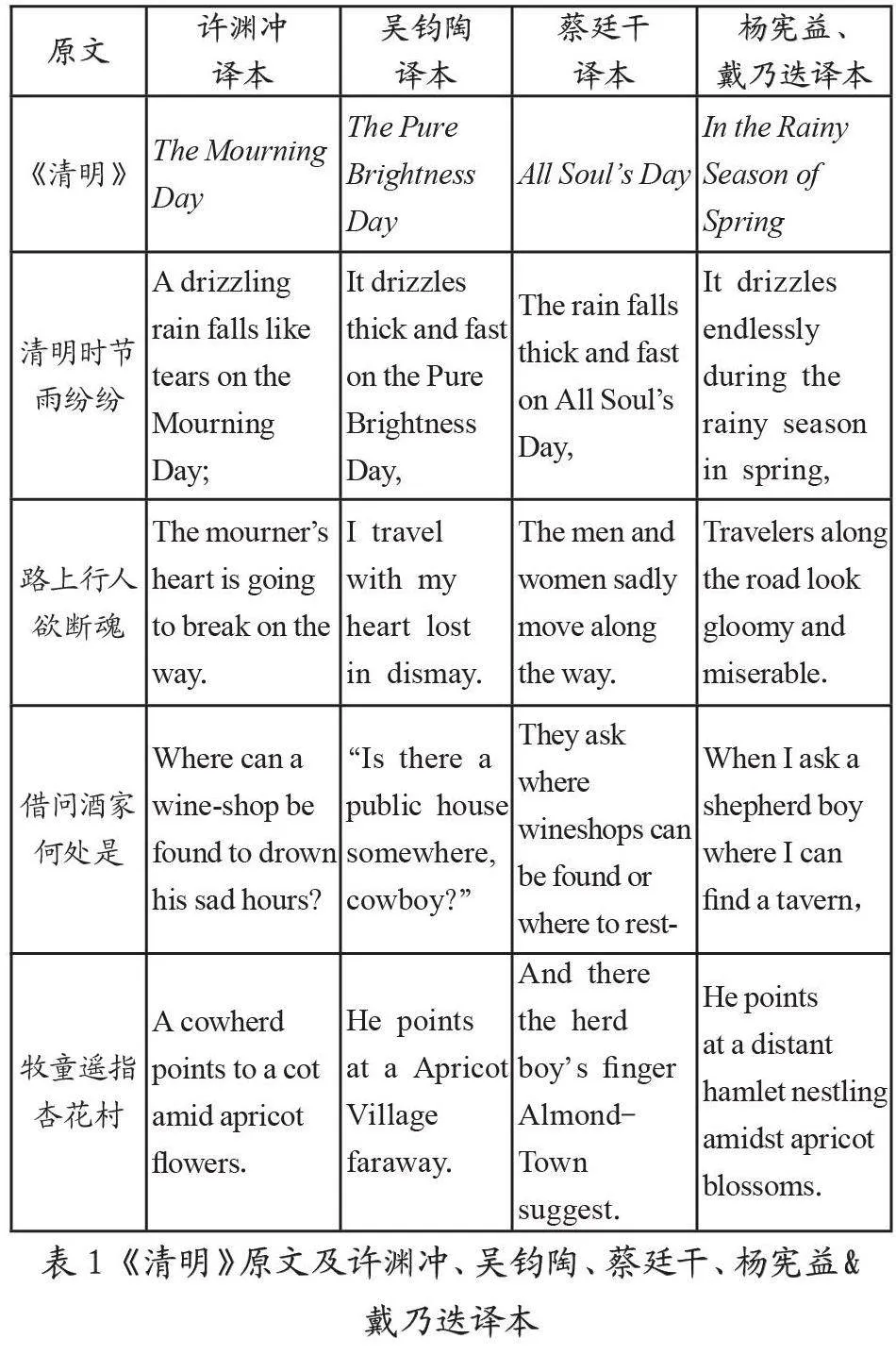

二、《清明》原文及不同译本

杜牧出生于名门望族,《清明》一诗写作于诗人遭贬斥,客居异乡时,原文讲述清明时分大家纷纷祭拜先祖,诗人联想到自己壮志未酬,客居异乡无法效仿祖先建功立业,心情苦不堪言,全诗的结构、意境都散发着忧愁之情。不同的译者根据各自的理解和翻译目的对此诗进行了翻译,以下是原文和四个英译本的对比。

三、从翻译美学视角分析《清明》的不同译本

刘宓庆的翻译美学理论将审美客体的本体属性分为形式系统和非形式系统,译者通过发挥主体性对译文进行审美认识、加工和再现。下文将从形式系统和非形式系统两个维度分析比较所选四个译本对原文审美内涵的再现情况。

(一)形式系统的审美再现

形式系统相当于审美符号解码,主要体现于语音、文字、词汇、句段层面。由于汉语文字层面的图像性较强,对形式系统审美再现将从语音、词汇和句段三个层面展开分析。

1.语音层的审美再现

语音层面的审美信息是承载审美价值的基本要素,其传达语言审美信息的基本方式是声音[4]。汉语诗歌的语音美主要体现在声调节奏、押韵、平仄对偶等,给审美对象美的感受,英文的语音美主要体现在重音、头韵等方面。

《清明》作为经典的七言绝句,诗句第二句和第四句以“魂”“村”作为韵脚,隔段押韵,体现汉语诗句工整有韵律,译者在追求译文对原文语音层的审美再现时,需要考虑到对原诗韵律的保留。许渊冲译本采用AABB式韵律,保留了诗歌特有的韵味,方便读者接受;吴钧陶译本压AABA韵律,读起来朗朗上口,节奏感强,再现了原文语音层的审美;蔡廷干译本压AABB韵律,节奏明快,结构工整,同样有效再现了诗歌语音层面特有的美感;杨宪益译本没有保留原诗的韵律,译文整体不押韵。前三个译本都通过押韵的方式再现了我国古诗的韵味和特点,尽可能再现审美客体的语音层面美学价值,缩小译本和原文的差异。而杨宪益译本忽略了诗歌的韵律,从翻译美学角度看,该译本对原文的语音层审美再现程度相对较低,易导致英文读者误以为中文诗结构散、不押韵,阅读感受不佳。通过比较,许渊冲、吴钧陶、蔡廷干的译本都通过押韵完成了对原诗语音层面的审美再现,杨宪益的译本对审美客体语音层的美学特点再现程度较低。

2.词汇层的审美再现

在原文词汇层面,审美信息的传达手段包括用词和利用词汇的修辞格,用词包括对词的选择、对语域的选择和对词的搭配。考虑到翻译这一活动的跨文化交际性,译者在翻译过程中,需要对原文词汇层面的美学价值进行深入的理解,结合译入语国家读者的文化背景和社会环境,进行恰当的转化,在审美对象可接受的情况下,准确再现审美客体的美学价值。以《清明》这首诗中传统节日“清明”和“牧童”这两个词的翻译为例。

“清明”是二十四节气之一,在唐宋时代是一个重要的节日。在这天,人们有缅怀先人、祭拜逝者的习俗。“清明”作为题目,一方面蕴含中华文化,另一方面也隐含了这个节气特有的哀伤、冷清的气氛。译者在翻译时需要兼顾这个词的文化内涵和诗人情绪。吴钧陶对“清”和“明”分别进行了直译,用“pure”表示“清”,“brightness”表示“明”,尽管“Pure Brightness”被当作清明这一节气的英文表达,“The Pure Brightness Day”在英语中也可以作为特定的节日被理解,但在情感传达上容易给目的语读者传递错误的引导,通过“pure”“brightness”人们倾向于联想到积极正向的情感色彩,而非哀伤。结合原文的审美,原诗作者通过用词传递意美,给审美客体美的感受。吴钧陶对审美客体的认知有限,对原文美学价值再现程度有限;许渊冲和蔡廷干的译本都以方便审美对象理解的表达再现审美客体词汇层面的美,从翻译美学视角将许渊冲和蔡廷干对“清明”译法进行比较,可以发现许渊冲在翻译时选择异化策略,用词谨慎,保留译文的中国特色,译出“清明”的文化内涵,并用情感强烈的词汇“mourning”,奠定了全文低沉的情感基调,有效再现了审美客体的美学价值;蔡廷干采用归化的翻译策略,用西方文化中“All Soul’s Day”(万灵节)替代“清明节”,便于审美对象理解,但值得注意的是,“All Soul’s Day”是欧洲天主教国家纪念逝去教徒的节日,时间是11月2日,清明节则是每年4月人们扫墓祭祀、缅怀祖先的日子。万灵节与清明节的差异性导致目的语读者对译文的误解,因此,“All Soul’s Day”不适合直接作为“清明”的译文,相比之下,许渊冲对“清明”的译法更加合理和准确,对审美客体词汇层面审美的再现情况也更好;杨译本摒弃了“清明”作为节日发生于某一天的特点,将“清明”作为节气的特点译出,这一选择具有合理性,古时清明节祭祖节期很长,包括清明前10日和后10日,且清明期间多雨,译为“In the Rainy Season of Spring”可以传达“清明”时节多雨的特点,符合实际,情感传达上相比于许、蔡译本更加含蓄,词汇层面对原文审美再现程度比吴钧陶、蔡廷干高,而许渊冲的译本“The Mourning Day”用词比杨译本更简洁,更符合诗歌语言特点。从词汇层面审美再现看,这四个译本中“清明”一词的翻译,许渊冲翻译版本最好,其次是杨宪益译本。

牧童在中文中的形象大都是骑在牛背上的小孩儿,手持长笛、悠然自得。《清明》中牧童承担指路人的角色。译者翻译“牧童“时,应尽量避免曲解牧童一词的含义,在此基础上再现原文审美价值。

许渊冲将牧童译为“cowherd”,cowherd有牛倌之意,指专门牧牛的人;吴钧陶译为“cowboy”,在英文文化中,cowboy有“牛仔,奸商,不负责任的人,冒险莽撞的人”的意思;蔡廷干译为“herd boy”,指牧牛的小男孩,与牧童的意象高度吻合;杨宪益译为“shepherd”,意为羊倌,指专门牧羊的人。可以看出“cowherd”“shepherd”指专门牧牛、牧羊的人,与牧童这一意象有一定的差异,“cowboy”在英文文化中可以指代奸商、不负责的人等含有贬义色彩的人物,容易为读者的理解带来错误的引导,相比之下,“herd boy”在文化传达上更加贴切,译文的可读性和可接受性也更强,为审美对象准确理解审美客体的美学价值提供了路径。

通过对比词汇层面的审美再现情况,可以看出许渊冲译本在翻译“清明”一词时,对审美客体的美学还原度较高,而在翻译“牧童”一词时,蔡廷干译本在词汇层面的审美再现情况较好。

3.句段层的审美再现

古诗含蓄凝练,句式中少有人称代词出现,给读者美的体验和想象空间,而英文句子的表达需要避免无主语的情况。译者在翻译时需要准确把握其中的人称,仔细斟酌译文的翻译策略。以“路上行人欲断魂”为例,此句描写路上行人们的状态,路上行人可指诗人自己或是路上所有的行人。许渊冲译本以“mourner”进行模糊指代,与前文清明的翻译呼应,可指路上前去行祭拜之事的行人,也可指心情苦闷哀伤的诗人,较好地保留了原文和译文文本的一致性,对原文句段层的审美进行了有效的再现;吴钧陶译本以第一人称指代原文中的“路上行人”,译出了诗句中的隐含义,即“路上行人”是诗人自己,一定程度上再现了原文句段审美,但吴钧陶译本在保留诗句中隐含义的同时,摒弃了“路上行人”是路上过路的行人的可能性,译文和原文的一致性相比于许渊冲译文要低;蔡延干和杨宪益译本均采用复数形式指代“路上行人”,采用直译的方法,保留了文本的字面义,一定程度上摒弃了原文中诗人以行人自比的隐含义,对原文句段层面审美的保留度有限。蔡廷干将“问路人”译作路上的行人们,与原文有一定的区别,没有保留译文和原文的一致性。杨宪益译本在第二句直译路上行人后,第三句将说话人换成了诗人本身,保留了原文的真实意图,杨宪益译文和原文一致性比蔡廷干译本要高。综合来看,许渊冲译本在句段层面的审美再现程度要高于另三个译本。

(二)非形式系统的审美再现

非形式系统主要包括情、志、意、象,它们并不赋形于具体的语言形式上,而是审美系统中非物质形态的、非直观的,难以量化,但总体上是可感的。《清明》的非形式系统美学主要集中于意象和情感的审美价值,通过意象和意境传达诗人情感,给读者美的感受。译者在重现原诗非形式系统的审美时,要准确把握原作者的情感基调,深入理解原诗的意象、意境的美学价值,慎重选择翻译方法和审美再现的手段。

以意象翻译为例,“纷纷”一词不仅用来修饰雨丝,更可以体现作者低落的情绪,正值节日,作者孤身在异乡,春雨绵绵,孤苦无依。译者在翻译时需要考虑诗人的心境。许渊冲译为“A drizzling rain falls like tears”,准确传达出雨丝这一意象后,把纷纷雨丝拟为泪,烘托清明时节哀伤的氛围,将诗人的情绪外化给目的语读者,有效还原原诗意境,再现原文美感;吴钧陶译为“It drizzles thick and fast”,描述出雨丝细密,下得很快的景象,对“雨纷纷”这一意象进行了具象化的描述,但对于原诗细腻的情感和意境美学再现程度有限;蔡廷干译法与吴钧陶相似,将纷纷细雨译为“rain”,少了蒙蒙细雨的意象表达,对原文的情感和意境美的再现程度低于吴钧陶和许渊冲译本;杨宪益用endlessly修饰细雨,与许渊冲译本相比,情感表达上多了一层不耐烦的心情,与原诗的哀愁、孤寂和无奈有些许出入,非形式系统的审美再现程度低于另三个译本。非形式系统这一维度下,许渊冲译本的审美再现程度要优于另三个译本。

四、总结

本文以四种《清明》英译本为例,从形式系统和非形式系统两个维度对四个英译本的翻译情况进行了分析,认为不同译文在翻译美学视角下审美再现各有得失。综合来看,许渊冲的译本在形式系统和非形式系统的审美再现程度较高。通过翻译美学的框架可以有效对比同一诗歌不同译本的审美再现情况,对译本的质量进行评判。理想的译诗应该以诗歌传达原诗的情绪、内容和形式美学。在诗歌翻译时,译者要结合自身文化素养、审美意识和审美经验,完成对审美客体的审美认识,在充分把握原诗意义内涵、文化背景和情感基调的基础上,考究地处理语音、词汇和句子的翻译,在译入语文化中再现原作的情感和意境,最大限度地实现原诗的审美再现。

参考文献:

[1]隋荣谊,李锋平.翻译美学初探[J].外语与外语教学,2007,224(11):54-57.

[2]刘宓庆.翻译美学导论(修订本)[M].北京:中国对外翻译出版公司,2005:89-141.

[3]刘宓庆.翻译美学基本理论构想[J].中国翻译,1986,(04):19-24.

[4]胡艳红,李文慧.《冰与火之歌:权力的游戏》汉译本之翻译美学视角研究[J].上海翻译,2022,(06):85-89.

[5]朱明海.许渊冲翻译研究:翻译审美批评视角[D].上海外国语大学,2009.

[6]李寅婷.从翻译美学视角看唐诗英译的审美再现——基于对许渊冲唐诗英译本的分析[J].职业教育(下旬刊),2015,(10):94-96

作者简介:

陈旭,女,湖北襄阳人,湖北工业大学外国语学院在读硕士。

孙炳文,男,湖北武汉人,博士,湖北工业大学外国语学院教授。