多模态视域下文化典籍的新译

【摘要】《孙子兵法》是中国古代著名的兵法著作,被誉为兵学经典,融合了中国古代的哲学思想,强调灵活应变、因势利导、以少胜多等策略原则,具有深远的文化意义。传统的英译研究多以文字模态为主,漫画版《孙子说》通过图文结合的形式向读者展示了《孙子兵法》中的兵法原则和智慧,为中华典籍外译提供了新的版本。本文以漫画《孙子说》为研究对象,基于多模态视角,结合图文模态的互文性,与传统的单一文字模态译本进行对比,探讨多模态翻译在文化典籍译介中的作用和影响,以期为其他优秀文化典籍新译提供思路和参考。

【关键词】多模态翻译;《孙子兵法》;跨文化传播

【中图分类号】H315 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2024)27-0096-04

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2024.27.031

一、文化、语言和翻译

中国民族文化典籍外译,重点在传播中华文化,确保原文的语言特色和文化内涵得到准确传达,避免过度西化或异化。译介的成功与否,除了翻译质量的好坏,还得看译文的传播力和接受度。理清文化、语言和翻译的关系,对文化典籍的译介至关重要。

(一)文化

文化是人类社会的精神财富,是人类对世界的认识和理解的产物。文化包括语言、宗教、艺术、习俗、价值观念等多个方面,它们共同构成了一个民族或地区的文化特色。不同民族因其独特的生存环境、社会背景等形成了多姿多彩的文化,并通过教育、家庭和社会传承给后代,是一个国家或地区的独特标识,对于一个国家的发展和繁荣起着至关重要的作用,它塑造了一个国家的民族性格和社会风貌。在漫长的历史演变中,不断被讲述、被内化,同时也有很多文化被边缘化。

中西方文化在许多方面存在巨大差异,这些差异反映了两种文化的不同历史、传统和价值观。通过了解和尊重彼此的文化差异,可以促进不同文化之间的交流与合作。

文化具有很强的继承性和进步性。任何文化都处于永无止境的积累过程,现代文化就是对过去的继承和批判发展,通过取其精华,去其糟粕,不断创新演变而来。正如斯坦纳所说:“我们之所以能保持我们的文明,是因为我们学会了翻译过去的东西。”[5]431翻译无疑对文化的继承和变迁有着不可或缺的影响。

(二)语言

语言是文化的载体,每种语言都承载着独特的文化,它反映了人们对世界的认识和理解。语言是人类交流和沟通的重要工具,是一种符号系统,通过声音、文字或手势传达信息、想法和情感,同时也是人类文明的重要组成部分,它不仅反映了一个社会的文化、历史和价值观,也影响着人们的思维方式、行为习惯和社会关系。最初,人类通过简单的声音和手势进行交流,随着社会的发展,语言逐渐演变成了复杂的符号系统,包括丰富的词汇、语法规则和语音特征。语言的功能主要包括交际功能、表达功能和思维功能。其中交际功能是语言最基本的功能,能达到交流沟通,传递信息、表达情感、交换意见等目的。表达功能指语言可以表达人们的思想、情感和愿望。思维功能是指语言可以影响人们的思维方式和认知能力,不同的语言会对其产生重大影响。语言的种类繁多,不同语言使用者数量各不相同。语言的多样性反映了人类社会的多样性,每种语言都承载着特定社会和文化特征,是人类文化多样性的重要组成部分。正因为此,翻译应运而生,通过精通不同语言的翻译人才,“将特定文化下的生活方式、风俗习惯、态度、价值观传输给其他民族的需要,才是促成翻译发生的根本动力”[4]122。

(三)翻译

翻译是不同语言和文化之间的桥梁,是将一种语言的文字、口语或符号转换成另一种语言的过程,它促进了不同文化之间的交流与融合,使人类社会更加多元化。翻译不仅是语言交流的重要手段,也是文化交流的重要工具,在全球化进程加速推进的大背景下,不同文化之间的交流与融合日益频繁,其重要性在当今世界更加凸显,翻译的需求也日益增加。在翻译过程中,除了要考虑语言的语法和词汇,还需要理解原文所包含的文化内涵,以便进行准确的传达和表达。

(四)文化、语言和翻译的关系

综上,文化、语言和翻译密不可分,它们相互交织、相互影响。文化是语言的基础,语言是文化得以传播的最主要的方式,而翻译则是不同文化之间的桥梁。文化和语言的多样性是翻译产生的前提,翻译又对文化的交流与发展产生了巨大的促进作用。文化对翻译产生潜移默化的影响、潜在的影响译者的选材、翻译策略、翻译伦理等。译者在传播本国文化或翻译异域文化的同时,也在推进本民族文化的发展进程。因此,通过翻译,再现语言所承载的文化就是对促进人类文明相互交流的独特贡献。在翻译中国文化典籍时,要特别重视对中华优秀文化的再现,搭好中西方沟通的桥梁,传播好中国文化,扩大国外读者对中国文化的探寻深度和广度。

二、多模态话语分析

(一)多模态翻译理论

多模态翻译理论是指在翻译过程中,不仅仅局限于语言文字的转换,还包括非语言符号、图像、声音等多种模态的信息转换。这一理论的提出,标志着翻译研究逐渐从传统的语言文字翻译向多元化、多样化的方向发展,对于推动翻译理论和实践的创新具有重要意义。

Kress和Van Leeuwen提出了多模态话语分析理论,该理论探讨了语言和图像之间的关系,Kress和Van Leeuwen认为,在当今社会,图像已经成为一种重要的沟通方式,提出了图像表达的三种意义功能:“再现意义、互动意义和构图意义”[7]111,Kress和Van Leeuwen还在多模态话语分析研究中提出了一些重要的概念,如“模态”“符号”等。他们通过对这些概念的分析和阐释,为多模态翻译理论的建立和发展提供了重要的理论基础。多模态翻译的核心是要基于多模态语篇进行翻译,语篇类型的差异使多模态翻译呈现两种研究范式,即模态内翻译和模态间翻译。雅格布森认为,只有语际翻译才是“真正的翻译”这一理念已经过时,在21世纪翻译应该是多模态翻译,而翻译行为则是多模态符号的活动。

多模态翻译理论的出现,得益于信息技术的发展和全球化的趋势。在信息技术的支持下,人们可以通过多种方式获取和传递信息,而翻译作为信息传递的重要方式之一,也需要不断适应这一趋势。传统的语言文字翻译在满足信息传递需求的同时,也存在着无法表达非语言信息、难以传达情感色彩等问题。多模态翻译理论的提出,正是为了解决这些问题,使翻译更加全面、准确地传达信息。

(二)多模态翻译理论在传播中华文化中的应用

蔡志忠出版的中英文对照版漫画包括《三国演义》《水浒传》《西游记》《聊斋志异》《白蛇传》《大学中庸》《论语:儒者的诤言》等经典名著的漫画版,收录于蔡志忠漫画中英文版·中国传统文化系列(共28册)。他的作品创新了中国文化典籍译介路径。漫画版降低了读者的阅读难度,通过图文展现了中国文化的魅力,有助于吸引读者的关注,对中华文化的传播做出了巨大的贡献。

《中国日报》推出的《话说中国节》宣传片,通过结合视频、文字、图像和音乐等模态向外译介中国优秀传统文化,吸引了很多观众。相较于传统的文字译介模式,将视觉模态、听觉模态和文字模态相结合,更易于打破文化壁垒,准确生动地讲述中国文化。

在信息技术和全球化的大背景下,多模态翻译理论为翻译提供了新的思路和方法,有非常多形式新颖,内容精彩的素材,为优秀的民族文化带来了新的生机。

三、漫画《孙子说》的英译

《孙子兵法》是中国古代军事典籍之一,被认为是世界上最早的兵法著作之一。这部典籍至今仍然被广泛研究和引用,被誉为军事战略的经典之作。主要译者包括著名的翻译家和学者,如林戊荪、贾尔斯(Lionel Giles)、袁士槟、罗志野等。这些翻译家都对《孙子兵法》进行了不同程度的翻译和注释,为读者提供了多种不同的理解和解读。自从20世纪以来,《孙子兵法》被广泛翻译成英文、法文、德文、俄文等多种语言版本并且在全世界范围内广泛传播。

漫画版《孙子说》由美国学者布莱恩·布雅(Brian Bruya)所译,本章节主要通过布莱恩译本和林戊荪译本进行对比分析。

(一)文字模态翻译

1.作者的翻译

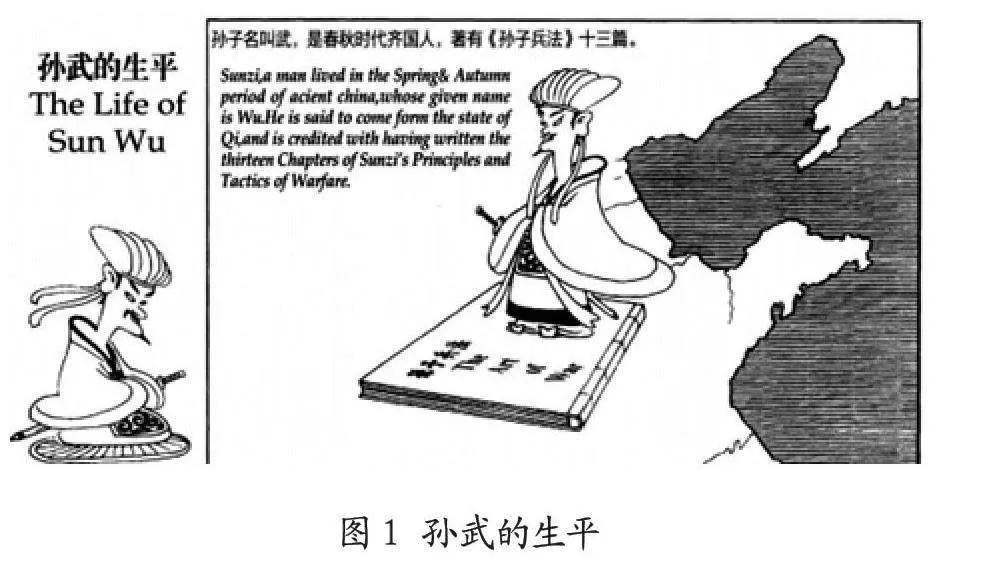

漫画版《孙子说》加了一章对作者的介绍——孙武的生平,详细介绍了作者孙武的名字、所处的朝代以及如何展现自身的才能,得到吴王的赏识,通过用兵之道,攻破强楚,北上中原,威震齐晋。对作者背景信息的补充,有利于吸引读者对正文的阅读兴趣,加深读者对中国重要历史人物的了解,尽量减少读者的阅读障碍。而其他译本大多跳过了这一步,直入主题,因为国内读者大致了解孙武的贡献和地位。所以在文化典籍外译过程中,做好定位至关重要,针对不同年龄阶层可以出多个不同的版本,比如绘本版、文字版、点读版、中英对照版等,不同的定位,言语模态、听觉模态、视觉模态所占的比例会大不相同。

2.标题的翻译

《计篇》林戊荪译本为(以下简称林译): Making Assessment;布莱恩译本为(以下简称布译): Calculation。《谋攻篇》林译: Attacking by Stratagem;布译: Strategic Offensive。《军争篇》林译: Contest to Gain the Initiative;布译: Maneuver。《行军篇》林译: Deploying the Troops;布译: On the March。《火攻篇》林译:Attacking by Fires;布译: Incendiary Warfare。《用间篇》林译: Using Spies;布译: Espionage。

布译本更加简洁且去动词化明显,而林译本更常用动词来表达。根据中英差异之一:汉语常用动词;英语常用名词和介词,可见布莱恩译本更符合英语语境的表达方式。

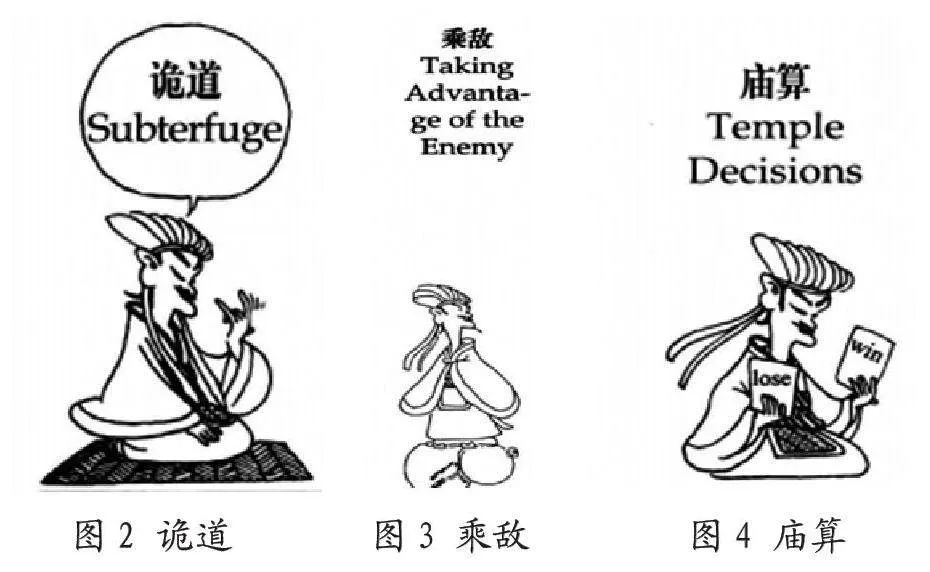

布莱恩译本还有一个特别之处,将《孙子说》每一段的中心思想提炼出来,有助于作者把握文章重点和写作脉络。如《孙子说·始计篇》中:“诡道”“乘敌”和“庙算”。

诡道和乘敌都非常精辟地总结出了作者的中心思想,译文通俗易懂,但庙算只能通过进一步阅读文章内容才能理清其真正内涵。

3.量词的翻译

《孙子兵法》中涉及很多中国古代特有的度、里、斗、尺等不同的计量单位。在翻译过程中,需要合理地转化或正确地换算以便理解。比如:

(1)千里馈粮……日费千金…… ( 《作战篇》)

林戊荪译本将“千里”译为a thousand li,将“日费千金”译为one thousand pieces of gold a day;布莱恩译本将“千里”译为one thousand leagues,将“日费千金”译为a million dollars a day。千里是现在还在沿用的距离计量单位,林译直接用音译将其翻译成li,布译中league(里格)是一个古老的测量单位,里格无论在中文还是英文中都不是一个常见的长度单位。一里格等于4.8千米,一千米等于两里,一里格等于9.6里,一千里格等于9600里,所以,单位的换算上存在误差。这里可以用“li”来展现中国计量文化的特殊性,或采用其他更加直观的换算单位。金子是以前的货币单位和支付方式,但在《孙子兵法》问世的时代,金并不是指金子,而是指铜。美国在1972年《铸币法案》出台以前没有独立的货币体系,用过贝壳、谷物等“商品货币”做交易媒介,18世纪后,金属铸币逐渐取代商品货币。社会不断发展,货币单位也在不断演进,这两种表达方式就是翻译时空错位的具体表现。放在当代,Million dollars更有利于读者的理解。

(2)食敌一钟,当吾二十钟;芑秆一石,当吾二十石。(《作战篇》)

林译本将“一钟”译为one zhong (1000 litres),“一石”译为one dan(60 kilos);布译本将“一钟”译为one sack,“一石”译为one bushels。一钟和一石是中国古代特有的容量单位,林译本用直译加注的方式有助于读者了解中国独特的单位文化,但可能效果并不佳,除了对该领域有所涉猎的学者,光英译加注很难让读者真正弄清不同计量单位的差异。布译本对其进行了巧妙的转化,sack有麻袋的意思,无论在中国和西方国家,都非常形象,bushels(蒲式耳),西方国家常用的谷物容量单位,但蒲式耳和公斤的转换会因农作物种类不同而有所区别。

4.文化意象的翻译

中华文化博大精深,很多文化意象在漫长演变历程中,形成了很多相对独特的文化含义,因此在翻译时不能止步于字面意义,还得挖掘背后深刻的文化内涵。伊列克提出了译者在翻译文化意象的三种弊病:“意象常被省去不译”“意象被译者解释、引申而遭受破坏”“一个新鲜的意象常被陈旧的、平庸的意象所替代”。

(3)天者,阴阳、寒暑、时制也。(《计篇》)

林译本将“阴阳”译为the effects of night and day;

布译本将“阴阳”译为day or night。阴阳不仅表示天气的变化,也是中国传统哲学中的一个重要概念,它代表了宇宙万物的两种相对而又统一的对立面。阴阳理论认为,宇宙中的一切事物都是由阴阳两种相互依存、相互转化的对立统一的要素构成的。得益于对中华文化的不断传播,阴阳在国际社会的知名度和认识程度不断加深,阴阳一词现在常用的译本是Yin and Yang。

(4)三军之众,可使必受敌而无败者,奇正是也。(《势篇》)

林译本将“奇正”译为qi and zheng tactics;布译本将“奇正”译为frontal and surprise confrontations。“奇”是反常的、出其不意的,“正”是正面的、正常的。主要有两种含义:一种指不同的用兵方式,正面用敌,或巧用策略,出其不意攻其不备;二种用于文艺批评,用来称说文章思想内容上的纯正与奇诡以及文辞上的典雅与巧丽。林译本采取英译加注的方式,致力于再现独特的中华文化,采取异化的翻译策略,有利于保持中华民族文化的异质性成分,在传递文本意义的同时,也向外传递了中华文化。布译本擦去了中华文化的异质性成分,采取归化的策略,将原文转化成易于读者理解的目标文本,但归根结底还是翻译的中国优秀文化典籍,两种译本都有其存在的必要和魅力,站在读者角度,提供了多种可供选择的版本。

(二)图文模态翻译

漫画《孙子说》绝大部分都以图文模态呈现,很少用纯图像模态表达源语信息。图文模态结合了图像和文字,呈现出多样化的表达方式,可以更直观地传达信息,使读者更容易理解和记忆。通过图像和文字的配合,可以增强文章的趣味性,弥补文字所不能表达的情绪、文化内涵等,在有限的空间内传达大量的信息,提高信息传达的效率。

漫画《孙子说》中存在大量图文结合的表达,例如:

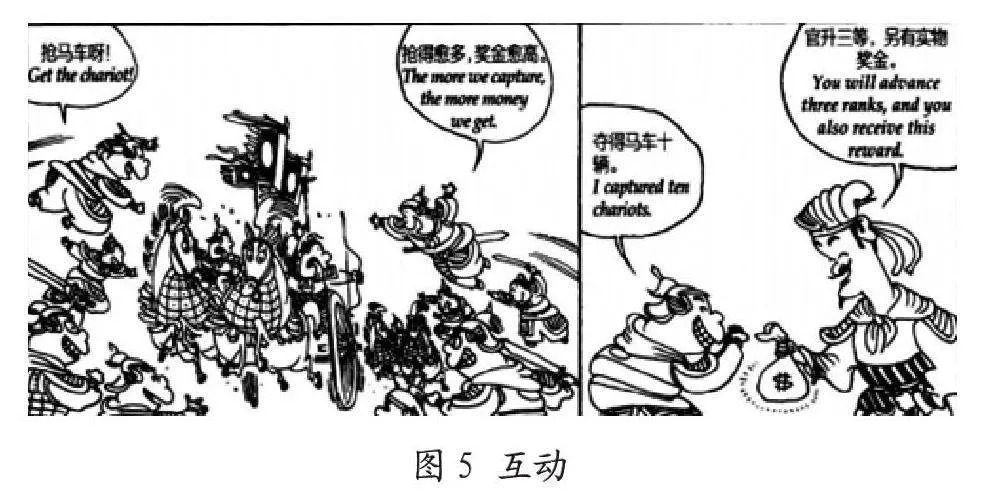

图5源于《孙子说·作战篇》,原文为“故车战,得车十乘已上,赏其先得者”,作者将原文译为对话的形式,既把原文的意思完整地表达出来,对功臣的奖赏画面也跃然纸上,不仅官升三等,还有大量钱财作为奖励,再现了古代的奖赏形式,增强了文章的趣味性。

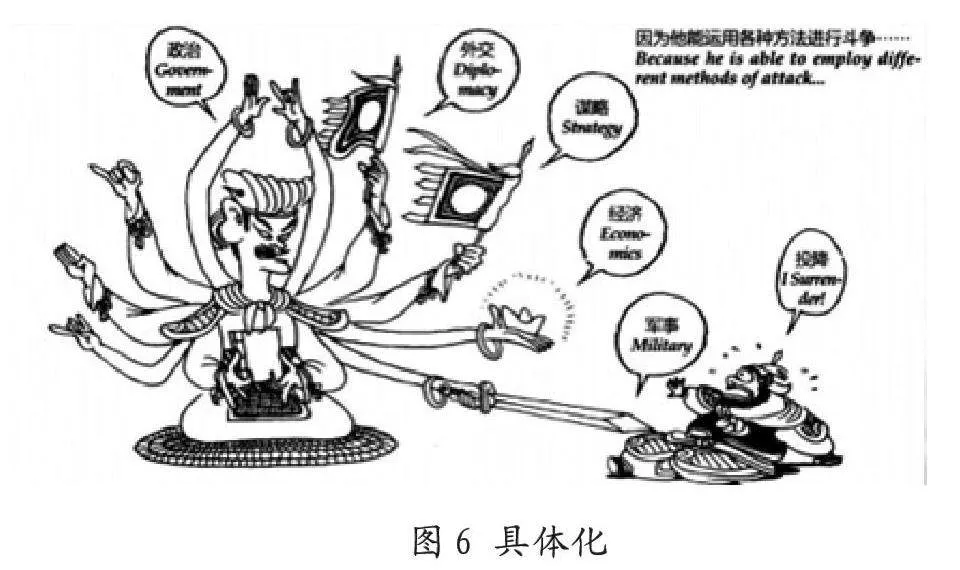

图6源于《孙子说·谋攻篇》,原文为“……必以全争于天下……”指要用机智全面的战略争胜天下,不可莽撞。图中将所需的手段具体化,这些手段就像千手观音,通过政治、外交、谋略、经济、军事层面,一起让敌人投降,而且排序也很有讲究,将军事手段放在最后,跟前文的“故上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城。攻城之法为不得已”相互呼应,让读者清晰地领悟到孙武的谋才大略。

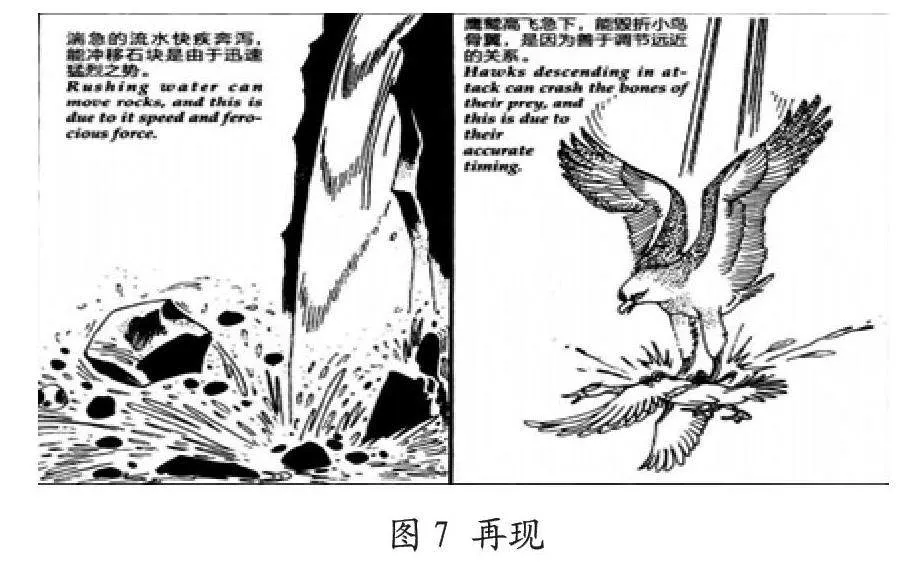

图7源于《孙子说·势篇》,原文为“激水之疾,至于漂石者,势也;鸷鸟之疾,至于毁折者,节也”,强调行动的速度和时机,图像模态用水能击石,鹰能捕兽的画面,生动形象地再现对文字模态的内容,是对文字模态的补充和诠释,让有疑惑的读者通过看图一目了然。

图像和翻译之间的关系是相辅相成的。一方面,图像可以提供更多的背景信息和视觉参考,直观地再现中华文化的深层信息,弥补翻译的损失;另一方面,翻译也可以帮助解释图像中的内容,特别是对于一些需要文字说明的图像或者是涉及特定文化、习俗的图像,翻译可以为其提供更多的语言解释。

四、结语

民族典籍新译能够更好地打破传播壁垒进而吸引读者。漫画结合了图像和文字,将《孙子兵法》中的军事战略与智慧哲学融合在一起,让读者在阅读的过程中不仅能够了解军事战略,还能够感受到中国古代的智慧和文化底蕴,使读者更容易理解和接受。通过漫画这种新颖的形式,可以吸引更多的年轻读者参与到对民族典籍的学习和传承中来,同时也能激发更多的创新思维和表达方式,为民族典籍的传承注入新的活力和动力。

相较于传统的纯文本翻译,漫画具有更强的吸引力、更丰富的文化内涵和更强的推动力,为民族典籍的传承和发展带来了新的路径。

参考文献:

[1]蔡志忠.漫画孙子兵法[M].北京:现代出版社,2013:156-269.

[2]林戊荪.孙子兵法[M].海南:南海出版公司,2015:2-82.

[3]吴赟.媒介转向下的多模态翻译研究[J].外国语(上海外国语大学学报),2021,(1).

[4]谢天振.隐身与现身:从传统论到现代论[M].北京:北京大学出版社,2014:122-123.

[5]George Steiner.After Banel—Aspects of Langue and Translation[M].Oxford University Press,1975:431.

[6]KAINDL,K.A theoretical framework for amultimodal concept of translation[C].Boria,M.,Carreres,Á.,Noriega-Sánchez,M.,&Tomalin,M.(Eds.).Translationand Multimodality: Beyond Words(1st ed.).New York:Routledge,2019:49-70.

[7]Brandt S.Gunther Kress &Theo van Leeuwen.Multimodal Discourse:The Modes and Media of Contemporary Communications Discourse[M].London:Hodder Arnold,2006:111.