范祖禹《唐鉴》在中朝之流传与影响

袁昆仑

摘 要:《唐鉴》是北宋范祖禹编纂的以唐之史事为北宋皇帝提供鉴戒的史著。受党争影响,《唐鉴》在北宋被列为禁书,未能发挥鉴戒作用。南宋至清,《唐鉴》曾用于经筵,并受到儒士称颂。《唐鉴》传入朝鲜半岛后,受到朝鲜王朝君臣的重视,被用于经筵。尤其英祖时期,君臣在经筵中研讨《唐鉴》,以唐之君臣和史事互相勉戒,由此进一步讨论朝鲜王朝的现实问题。《唐鉴》在朝鲜儒士中也有一定影响,他们仿《唐鉴》编纂史书、刊印《唐鉴》,并借《唐鉴》表达自己的政治主张。《唐鉴》在中朝之流传和影响,是中朝史学交流和不同政治文化状况的反映。

关键词:《唐鉴》;经筵;朝鲜王朝;中朝史学交流

中图分类号:K092 文献标志码:A 文章编号:1674-3210(2024)03-0035-11

《唐鉴》,北宋范祖禹撰,以编年形式记载唐朝“上起高祖,下终昭、宣”近三百年的历史,“凡三百六篇,十二卷”,成书之后,影响颇大。随着中朝之间的人员往来和文化交流,《唐鉴》传入朝鲜半岛,受到朝鲜君臣推崇,并成为肃宗和英祖时期经筵研读的重要教材,对英祖朝政治产生了重要影响。国内学界对《唐鉴》的研究,多关注其编纂特点、思想特色等,但对其在朝鲜王朝流传与影响的研究尚属空白,目前也未见韩国学界对《唐鉴》的专门研究。故笔者试就其在中朝之流传与影响略作探讨,以求方家指正。

一、《唐鉴》编纂及其在中国之流传

范祖禹(1041—1098),字淳甫,一字梦得,宋仁宗嘉祐年间进士,“从司马光编修《资治通鉴》,在洛十五年,不事进取”。他分职唐史,将搜集和整理的资料做成长编,供司马光采择,在此过程中,与司马光关于修唐史的观念产生冲突,包括评判标准、编年系事书法等,加之北宋中期统治危机引发的唐史研究热潮等原因,他遂在唐史长编基础上,以自己的历史观为指导,撰成《唐鉴》十二卷,以期对宋朝统治者有所鉴戒。《唐鉴》以编年形式,记载“上起高祖,下终昭、宣”近三百年的唐朝历史,所载史料较少,共331条。其间,他以“臣祖禹曰”的形式评论史事,共294条。他几乎对每条史事都有评论,以求给皇帝提供为政参考,因此,《唐鉴》可称为“一部鉴体式的历史评论著作”。

《唐鉴》编纂完成后,宋神宗因西夏战事失败等原因,备受打击,病情恶化,不久去世,因此,范祖禹没有将书进呈神宗。宋哲宗元祐元年(1086)二月,范祖禹作《唐鉴·序》,他指出,“隋氏穷兵暴敛,害虐生民”,最终致亡,唐初“以治易乱,以宽易暴”,“君明臣忠”而致兴,此后,“子孙忘前人之勤劳,天厌于上,人离于下”,终致“宇内圯裂,尺地不保”,因此,“今所宜监莫近于唐”,以此表明其作书之义。他很快又作了一篇《进〈唐鉴〉表》,欲将书献于哲宗,因哲宗年幼,高太后临朝听政,他遂将书进呈高太后,并在《进〈唐鉴〉表》中指出,“观古所以知今,彰往所以察来。唐于本朝,如夏之于商,商之于周也。治乱兴废,皆起细微,言之于已然,不若防之于未然;虑之于未有,不若视之于既有”,“前事不忘,后事之师”。可以看出,范祖禹编纂《唐鉴》,是希望以唐之史事鉴于宋,这是他以史为鉴和史学经世致用思想的反映。

作为一部为统治者提供治乱兴衰鉴戒的史书,《唐鉴》的编纂目的是寻求永世保民之道,以维护宋朝统治。因此,《唐鉴》进呈后,很快被刊刻。但受党争影响,范祖禹被贬官,《唐鉴》“由于党争遭到毁禁,成为朝廷明令禁止的禁书”。南宋时期,《唐鉴》先受到宋高宗关注,高宗曾与讲官言:“读《资治通鉴》知司马光有宰相度量,读《唐鉴》知范祖禹有台谏手段。”至孝宗淳熙四年(1177),《唐鉴》受到太子赵惇的关注,史称:“是夏,东宫官请:‘皇太子近因读范祖禹《唐鉴》,见其学问醇正,议论精确,欲遇讲日添读此书。从之。”理宗时,《唐鉴》多次用于经筵,刘克庄《后村集》当中收录多首进读《唐鉴》之诗作,景定三年(1262)六月,《唐鉴》进读结束,理宗“赐宴秘书省,讲读官各进秩”。明代神宗时期,《唐鉴》也曾被用于经筵。清代,《唐鉴》虽不见于经筵,但受其启发,嘉庆帝曾指令内阁编纂《明鉴》。他在敕谕中称:“朕敕几余暇,批阅往籍,见宋范祖禹所著《唐鉴》一书,胪叙一代事迹,考镜得失,其议论颇有裨于治道”,“我朝绍膺大统,道揆治法,远述百王。至有明三百年,时代相承,其一朝政治,亦鉴观得失之林也”,遂令“仿《唐鉴》体例”,编纂《明鉴》,并令“编纂诸臣,轮流撰拟,进程后经朕裁定,勒为成书,刊刻颁行,用昭法戒”。《明鉴》刊刻完成后,道光帝指令“备陈设本四十部,赏本一百二十部,板片留存运库,以广流传”。可以看出,《唐鉴》在南宋至清的政治中具有一定影响。

与此同时,《唐鉴》也受到士人称颂,史称“《唐鉴》深明唐三百年治乱,学者尊之”,范祖禹因此被称为“唐鉴公”。二程非常重视此书,《二程外书》中多处论及《唐鉴》,程颐曾“使人抄范纯夫《唐鉴》”,认为该书“足以垂世”。宋哲宗元祐(1086—1094)年间,有客见程颐“几案间无他书,惟印行《唐鉴》一部”,认为“三代以后无此议论”,苏辙也称“老来不欲泛观书,近日且看《唐鉴》”。宋人蔡绦(生卒年不详)《铁围山丛谈》记载,“范内翰祖禹,作《唐鉴》,名重天下”,幼子范温于政和初游大相国寺时,“诸贵珰盖不辨有祖禹,独知有《唐鉴》而已”,因此,“见温辄指目,方自相谓曰:‘此《唐鉴》儿也”,足见《唐鉴》在当时之影响。

南宋时期,《唐鉴》受到更多士人关注。如陈渊(1067—1145)在与友人信中称,“儿时已知诵先给事所著《唐鉴》,后既冠,稍通文义,朝夕玩味,常恨不见其人”。陈傅良(1137—1203)则称:“余记为儿时,从乡先生学。同学数十儿,儿各授程《易》、胡《春秋》、范《唐鉴》一本。是时,三书所在未锓板,往往多手钞诵也。”南宋佞臣孙觌(1081—1169),善于见风使舵,阿谀奉承,但也非常重视《唐鉴》的鉴戒作用,他在《讲筵乞读范祖禹〈唐鉴〉札子》中称,“臣窃见故翰林学士范祖禹撰《唐鉴》一书,专论唐三百年君子小人善恶之辨,唐之所以兴以君子,其所以废以小人”,且该书“元勋盛德,乱臣贼子,忠邪贤佞,如指东西,如分黑白,开卷了然”,希望经筵中请“左右之臣,进读《唐鉴》一二篇,不出岁年,可见唐室废兴之由”,“必能补圣政之万一”。他还作《读〈唐鉴〉》一篇,指出:“公惓惓忧国爱君之忠,以为天下治乱之机,只在君子小人用舍之际,故表而出之,以为后王之鉴。后有侍讲帷之臣,欲孶孳纳诲者,莫若陈此书,日诵数百言,无婴鳞犯雷霆之怒,而有陈善闭邪之实矣。”宋代理学集大成者朱熹非常重视《唐鉴》,他在书信中称因看范祖禹《论语说》和《唐鉴》,“得究观范太史之学”,虽不知范氏“胸中如何”,但其“议论乃尔”,且“每读至会心处,未尝不废卷而叹”,其所著《资治通鉴纲目》中的唐代史论,多以范祖禹所论为准,由黎靖德整理而成的《朱子语类》中,也有不少关于《唐鉴》的议论,足见朱熹对范祖禹《唐鉴》的关注和认可。

随着《唐鉴》影响日甚,吕祖谦(1137—1181)遂作《唐鉴音注》。吕祖谦字伯恭,因郡望为东莱郡,世称“东莱先生”,与张轼、朱熹交好,是南宋著名理学家,史称其学“以关、洛为宗,而旁稽载籍,不见涯涘”,朱熹曾赞其“学如伯恭方是能变化气质”。他著述颇丰,《唐鉴音注》是其众多成果中特别重要的一部。对于注解原因,吕祖谦没有留下太多文字记录,但其非常重视《唐鉴》,在与友人的书信中,自认自己所作《东莱左氏博议》乃是“少年场屋所作,往往浅狭偏暗”,而学者“所当朝夕从事者,程氏《易传》、范氏《唐鉴》与夫谢氏《论语》、胡氏《春秋》之类”,足见他对《唐鉴》的重视。在音注过程中,吕祖谦将原每卷拆为二卷,成二十四卷,刊刻后成为流行的版本。

明清两代,《唐鉴》被多次刊印。明弘治年间,徐纮“手校是编”后,示于同科吕镗,吕镗任武进县令期间,因此书“近世无闻”,遂令人重新校勘后刊印,该版本也传到朝鲜王朝。清同治年间,胡凤丹将其重刻,并作《重刻唐鉴音注序》一篇,认为古人为史作注者不少,如裴骃、司马贞和张守节为《史记》作注、颜师古为《汉书》作注等,但“求其简要不烦,洞达治体,则惟吕成公所著范学士《唐鉴音注》,尤万世君人者之金镜焉”。可见,从宋至清,《唐鉴》在儒林中产生了重要影响。

二、朝鲜王朝经筵对《唐鉴》之讨论

《唐鉴》编纂完成后,很快传入高丽王朝,据《高丽史》记载,仁宗十三年(1135)八月,“壬子,御天成殿,召两府大臣及侍从官侍坐,命翰林学士郑沆读《唐鉴》”。此时距《唐鉴》成书约50年,高丽王朝已将其用于经筵。之后,《唐鉴》不见于高丽王朝史籍的记载。

朝鲜王朝建立后,《唐鉴》逐渐受到重视。朝鲜太祖四年(1395),郑道传、郑总等撰成《高丽史》,“自太祖至恭让君三十七卷以进”,李成桂在给郑总的教书中称:“议论无愧于《唐鉴》”,“虽华不繁,虽质不俚,可谓有良史之才”。据此推测,李成桂可能看过《唐鉴》。世宗李祹(1418—1450)曾命集贤殿副提学申樯、奉常判事成概、集贤殿应教俞尚智和郑麟趾等,“写范祖禹《唐鉴》”,推断此事可能与经筵讨论以唐为鉴有关。文宗时期(1450—1452),司宪府和集贤殿儒臣曾以范祖禹《唐鉴》中史论劝谏。成宗(1469—1495)曾令诸道观察使将《唐鉴》《陆贾新语》《楚汉春秋》《唐臣奏议》等册“广求道内民间,上送”。依此来看,《唐鉴》在朝鲜王朝初期流传不广。因此,中宗六年(1511)遂命刊印《唐鉴》,并赐大臣。次年,弘文馆正字李清因尽除本馆书写官之事持《唐鉴》入启。按惯例,“凡入启事,必先告色承旨”,李清此举显然与制度相违,其持《唐鉴》直启可表明此书在儒臣心中之地位。至宣祖时期(1567—1608),弘文馆以经筵事上奏,认为此书“三代以下,无此议论”,且“卷编简便”,请求进讲,但其后未见经筵记录。

宣祖二十五年(1592),丰臣秀吉发动侵朝战争,很快占领王京汉城,大肆烧杀抢掠,朝鲜王朝“历代宝玩及文武楼、弘文馆所藏书籍、春秋馆各朝《实录》、他库所藏前朝史草、《承政院日记》,皆烧尽无遗”,官方所藏《唐鉴》可能也于此时被毁,因此,光海君至孝宗时期(1608—1659)的官方记载中,未见有《唐鉴》的记录。显宗时(1659—1674)经筵进讲《资治通鉴》至《隋炀帝纪》,他曾询问范祖禹《唐鉴》中对相关史事的论断,并令弘文馆查找该书。之后,侍读官李敏叙称“搜之本馆,只有五卷”,询问是否“入纳”,显宗令“依为之”。以此来看,官方所藏已非全本。随着政局稳定及清与朝鲜宗藩关系的确立,《唐鉴》可能于清初再次传入朝鲜半岛。肃宗二十八年(1702),检讨官李坦认为,“《唐鉴》是史类,而议论甚好”,且《唐鉴》只有四卷,宜先讲,获肃宗同意。肃宗三十四年(1708)二月,《唐鉴》开始用于经筵,现存肃宗朝《承政院日记》中有三次进讲记录,分别是二月初四(卷首至卷三)、二月初五(卷四至卷六)和二月二十六日(卷十至卷十二)。另据弘文馆编《列圣朝继讲册子次第》记载,“《唐鉴》,戊子(1708)二月初四始讲,同月三十日毕讲”。检阅《承政院日记》发现,二月七日、二十七日至三十日均有“召对为之”的记载。据此推测,肃宗时期经筵所用《唐鉴》应是全本,共进讲八次,每次三卷。

景宗去世后,英祖以王世弟身份即位,他重视史书的鉴戒作用,《唐鉴》因此被用于经筵。英祖七年(1731)六月五日,修撰尹东衡就召对继讲册子询问,英祖令以《唐鉴》或《历代君鉴》请经筵厅与领议政商议。次日,弘文馆陈奏商议结果,认为以《唐鉴》进讲为宜,英祖令依议施行。因弘文馆所藏《唐鉴》仅七件,且纸品不好,全部用于经筵后,“或有儒臣入侍之时,则无可持入之件,只此七件,实为不足”,此时芸阁正在刊印《景宗实录》,英祖遂“分付岭营,限五六件急速印出”。

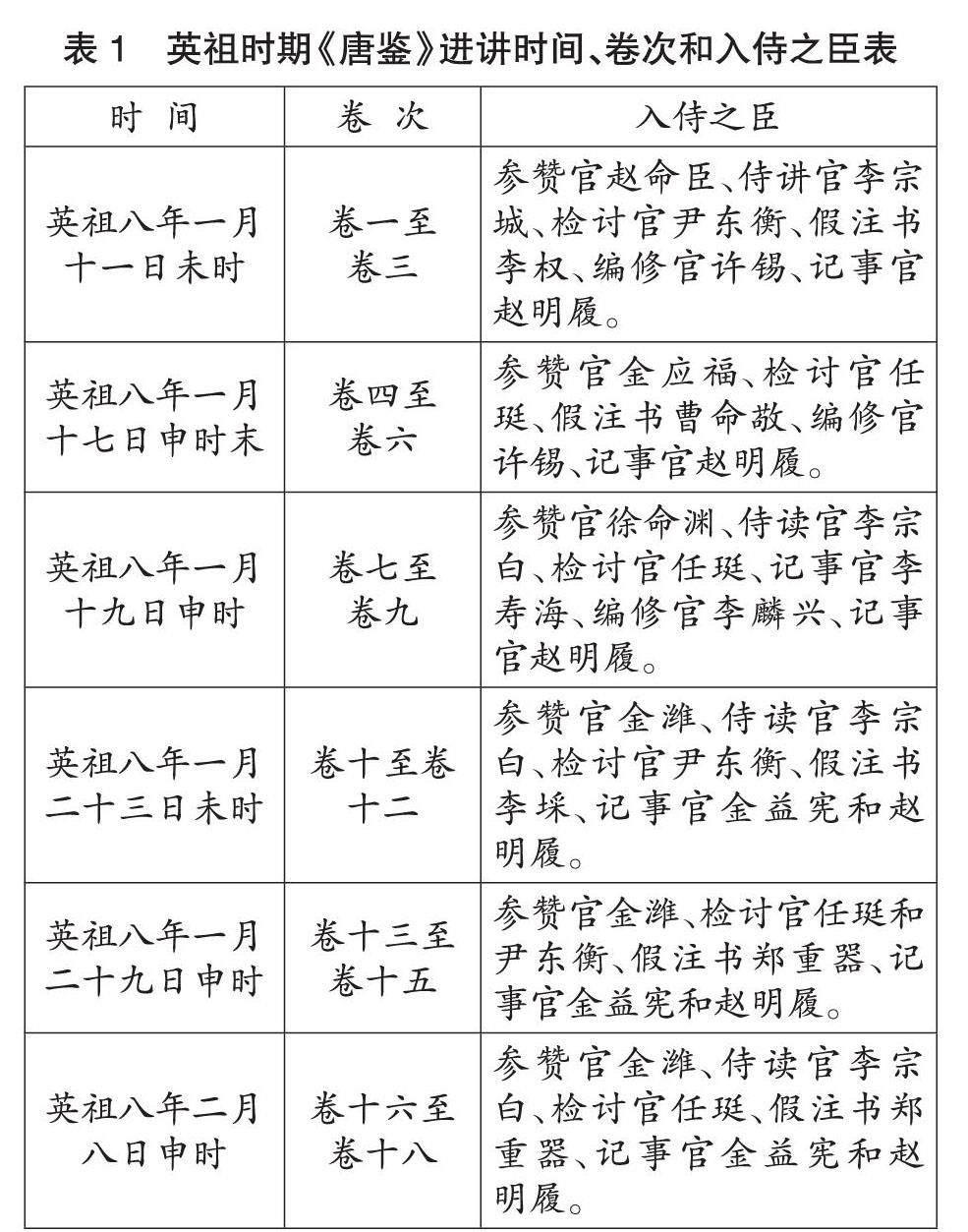

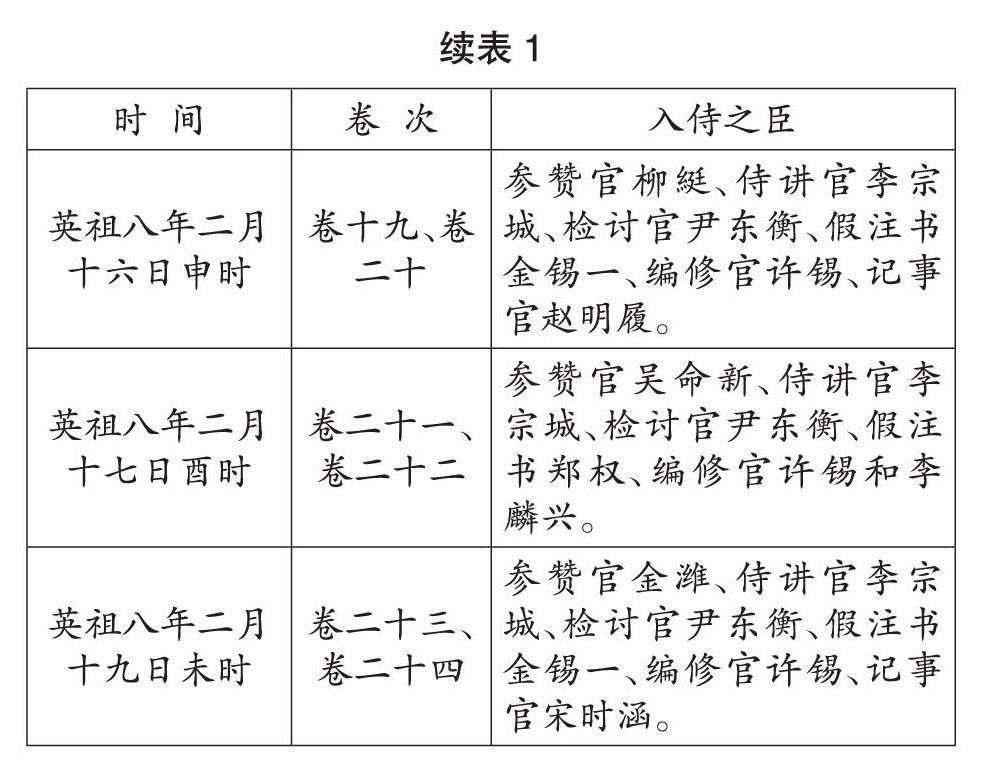

英祖八年(1732)一月初,《唐鉴》用于经筵。兹将进讲时间、卷次和入侍之臣列表如下:

可以看出,此次共进讲九次。英祖君臣认为《唐鉴》“深明唐三百年之治乱”,可鉴戒之处较多,因此讨论得非常具体。笔者将其概括为以下三个方面:

第一,以唐君臣、史事为鉴。初次进讲时,侍讲官李宗城首先陈达文义,他认为:

范祖禹《唐鉴》,朱子亦亟称之矣!其曰“鉴”者,乃以书为鉴之意也。以书为鉴,则往事之善者以为劝,恶者以为戒,其为鉴大矣!以鉴为鉴,媸不能使之妍,黑不能使之白,而以书为鉴,则乱可使为治,恶可使为善,唐宗之以魏徵为人鉴,书所谓无于水鉴者,同此义也。臣亦愿殿下,特于“鉴”字上留念焉。

朝鲜王朝以朱子学立国,李宗城先陈达朱熹对《唐鉴》的称赞,意在说明此书之重要,并认为“以书为鉴”,“其为鉴大矣”,且“乱可使为治,恶可使为善”,目的也是希望英祖能够真正以《唐鉴》为鉴,因此,他请英祖“特于‘鉴字上留念焉”。英祖对李宗城所陈深表认同,在询问相关史事后,认为《唐鉴》“论治乱之迹,颇为详悉,与《圣学辑要》,其为用心则一也”。《圣学辑要》是朝鲜王朝儒学大师李珥为国王教育而作的一部书籍,“作为圣学和君王学的教科书,是朝鲜性理学的完结本”,在英祖时期,对国王的政治思考产生了直接的影响力。英祖称《唐鉴》与《圣学辑要》“其为用心则一也”,足见对《唐鉴》相当重视。此后,君臣继续讨论。贞观十二年(638)九月,唐太宗问侍臣创业守成孰难,房玄龄、魏徵分别以创业难和守成难对之。唐太宗认为“玄龄与吾共取天下,出百死得一生,故知创业之难。徵与吾共安天下,常恐骄奢生于富贵,祸乱生于所忽,故知守成之难”,而“创业之难既已往矣”,因此,“守成之难,方当与诸公慎之”。英祖君臣称“太宗所谓‘常恐骄奢生于富贵,祸乱生于所忽,此言尤是矣,凡创业则自为富贵,富贵则骄奢易生,骄奢则自致祸乱,此等处正宜鉴戒矣”,并认为“人君若常思其祖宗艰大之业,则虽欲骄逸,而其心似不得生矣”。英祖君臣在经筵中也评价唐代君臣,如认为唐大纲不正始于太宗创业之初“以宫人私侍高祖,实为闺门不正之根本”,在反隋过程中又与突厥约和,“如此等事,皆不正也”,又认为唐太宗虽是英雄之主,但好大矜功,此“宜历代帝王之鉴戒也”。唐文宗面对宦官专权,“无所作为,甘心受制,目见祖宗社稷日就危亡,而但求醉掩泣而已,世岂有如许懦弱人乎!”总之,英祖君臣讨论《唐鉴》的重要目的是以唐为鉴。

第二,通过进讲《唐鉴》,君臣交相勉戒。进讲至卷末,英祖称:

唐之贞观之治,予实有愧于心。然太宗明睿有余而专尚诈力,质实处不足,故其后世乱臣,直为篡夺而无所忌矣!我朝亦务质实,而欲矫胜国之弊,颇为文胜。今之时象,亦文胜而然也……党习杀伐之余,士气摧沮,而不沮于时象,沮于做事……此皆文胜之过也。

英祖意欲使自己治下的朝鲜王朝如贞观之治一样,为后人称颂,但他认为当时的朝鲜与贞观之治相差甚远,因此,提及贞观之治,常有自愧之心。他虽然称颂贞观之治,却认为唐代闺门不正,唐太宗“明睿有余而专尚诈力,质实处不足”,导致“后世乱臣,直为篡夺而无所忌矣”。朝鲜王朝虽“务质实,而欲矫胜国之弊”,却发展成“文胜”的局面,终致党争严重,朝臣互相攻讦,“此皆文胜之过也”。李宗城认同英祖之说,且称“臣以死罪而窃以为,圣上亦颇文胜也”。对李宗城之言,英祖回应道:

儒臣为我言病处,予亦有慨然于儒臣者,当为言之矣。儒臣,素忠厚,而父子皆谨慎,故凡于言议之际,虽无所欺蔽,而犹不如赵显命之劲节,郑锡三之无隐,此予所以慨然也。如朴文秀知无不言,言或不中,而其性禀本然,故人多不悦,而予则有取焉……郑锡三,予每于中夜思之,时或心以为锡三若在,必不如是矣!朴文秀非学问之人,而性禀甚好,若辅以学问则必胜于赵显命矣。诸臣之言之者,欲使予明目达聪,而儒臣反以紸黈充耳为言,此似偏矣。

面对李宗城的直陈,英祖认为李宗城“素忠厚,而父子皆谨慎,故凡于言议之际,虽无所欺蔽”,但不如“赵显命之劲节,郑锡三之无隐”和“朴文秀知无不言”。赵显命(1690—1752),字幼晦,他居家清俭,不治垣屋,疏奏剀直,言人所难言,秉铨六年,以公正著称。郑锡三(1690—1729)为人率直,常于君臣之间直言不讳。朴文秀(1691—1756)对国事尽心靡懈,屡掌兵权,得士卒欢心。英祖将李宗城与此三人相比,意指李宗城之缺点。二人讲毕,参赞官金潍称,“因文生义,上下交相勉戒之言,诚好矣”,并认为根治弊病之道“只在于殿下一心”,“今日行一善政,明日行一善政,使举国之人,咸知圣上有大振作之意”,则“朝象之泮涣,国势之陵夷,必将丕变于神化之不暇”,英祖称“勉戒好矣”。如果儒臣劝诫国王是义务和责任,那么国王勉诫儒臣则是树立和伸张王权的重要方式,因此,英祖经筵进讲《唐鉴》,君臣交相勉诫是阐明君臣之道的重要方式。

第三,讨论朝鲜王朝问题。讲至卷三唐太宗即位初“尝与群臣语及教化”条,此条主要论太宗不用封德彝主张,而听从魏徵之言,偃武修文,很快迎来四夷自服的安定局面,太宗与群臣议论中称“朕能任公,公能称朕所任,则其功岂犹在朕乎”,以此表彰魏徵。范祖禹史论称“太宗可谓能审取舍矣”,魏徵“仁义之言,欲顺天下之理而治之”,“太宗从魏徵而不从德彝,行之四年,遂致太平仁义之效,如此其速也”,因此,“治道在仁主所力行耳,孰不可为太宗乎?”英祖拈出此条说道:“观此则范祖禹所谓四年行政,身致太平者,非虚语也。予则临御八年,太平无论,少康难见,都城咫尺之地,有盗而莫之禁,平日每以太宗为笑,千载之下,人必笑予矣!”英祖借《唐鉴》反思自己治下的朝鲜王朝,实则另有所指,希望朝臣能如魏徵一样辅佐他,英祖此举立刻得到经筵官的回应。参赞官赵命臣首先陈奏梁夏吉之事。英祖七年,朝鲜王朝遭遇严重饥荒,出现都城虽有救济之令,但因粮食短缺,“已有成命,而尚不举行”的情况,朝鲜八道情况更为糟糕。当时全罗道幼学梁夏吉捐出近千石谷物,以为补赈之资,救济全境之民。所谓幼学,是朝鲜王朝对未获得生员或进士资格的儒生的统称,一般不能做官或授予官职。梁夏吉则因捐资有功,获得授予官职的机会,英祖此前已令铨曹从速调用,但仍未施行。赵命臣认为若无举拟之事,“此或因铨曹之遗忘,而终至于因循不论,则朝家之令,何以征信于民”,希望英祖“申饬铨曹,从速调用”。英祖称:“所达尽好,另饬铨曹,可也。”此后,梁夏吉历任南部参奉、平市奉事等职。赵命臣又陈奏仁川府使赵载博不赴任之事,赵载博以恩荫于英祖三年(1727)被起用,历任副司勇、禁府都事等职,均在京城,七年六月,被任命为仁川府使,此后,他以病为由未赴任。赵命臣陈奏完此事,英祖称,“事体所在,不当如是矣”,遂令明日“催促还任”。次日昼讲,英祖认为,“近来守令之厌避图递,实为痼弊”,仁川府使赵载博“特教催促之下,称有身病,尚不下去,事之可骇,莫此为甚”,遂令拿办。最后,李宗城劝诫英祖不应过多赐臣子御札,导致人争传玩和中宫有模仿御帖的现象,英祖对李宗城所陈进行表彰,并称“曾见东平尉《闻见说话》,略书仁庙朝事,而其中有仁庙书字甚少,人之所得者,不过数字而已之语,予见此,不觉悚然矣”,因此,李宗城所言“予当留念”。君臣借进讲《唐鉴》之机,讨论的问题非常广泛,包括用人、赋役和英祖缺点等,因此,英祖君臣进讲《唐鉴》是“以史为鉴”的重要表现,这是史书发挥政治效用的重要方式。

《唐鉴》初次进讲至英祖八年二月十九日结束,之后进讲其他书籍时,英祖也会令读《唐鉴》。如英祖二十三年(1747)八月讲至《资治通鉴》唐德宗贞元十年,英祖遂令持《唐鉴》入侍。英祖晚年,又出现令“在直儒臣,持《唐鉴》入侍”的情况,共22次,与初次进讲相比,晚年以“进读”为主,讨论较少,且间隔时间较长。至英祖四十九年(1773)十二月,令“儒臣持前《汉书》前卷、《后汉书》末卷及《唐鉴》末卷,亦为入侍”。后,未再见相关记录。在这二十余次的进读中,尤以英祖三十七年(1761)最多,计10次,为何如此?英祖在一次病愈后的自陈,或能解释,他称:

暮年三讲三对,一则追慕,一则为宗国自强,而今番差愈,实是料表。因此事莫能遂志,已自愧恧,而近又心切悚然者,何则?卧召儒臣,命读《唐鉴》,贞观之治,汉唐初一,而晚犹有魏徵之勉戒,玄、宪、宣三代初政,其虽可观,或判若二政,或有不克终者,心常自戒。其惟衰年,觉此之后,不觉耿耿,其为悚然者,不能效三代之治,将同归于唐之三宗矣。若此非徒自欺乎?心许民国,他日将何颜拜陟降?

可以看出,英祖晚年频行经筵,“一则追慕,一则为宗国自强”。追慕一词在英祖时期的《承政院日记》中出现最多,有多重涵义,包括追慕三代之治、明朝恩德、圣哲先贤、祖宗治国美政等,最终目的是实现朝鲜王朝中兴。但党争导致王权孱弱、政局不稳是实现中兴的巨大障碍。因此,他在位期间推行“荡平策”,朝鲜王朝迎来政局相对稳定、社会安定繁荣的局面。但英祖亦常感“自恧”,认为与古之盛世相差甚远,因此,他希望后继者能继续推行他的政策。可是他一直被继位问题所困扰,在此情况下,遂以世子李愃代理听政的方式,表明自己无意王位,并试图借世子之力为他辩护,推行他的政策。而世子代政期间,不仅党争渐起,质疑他继位之事的事件又再次出现,世子也未能妥善处置。面对如此情况,很可能出现他担心的“玄、宪、宣三代初政,其虽可观,或判若二政,或有不克终”的局面,若如此,“他日将何颜拜陟降?”他称“事莫能遂志,已自愧恧”,晚年心切悚然,即源于此。因此,英祖晚年令读《唐鉴》,目的在于如何避免重蹈覆辙。

英祖三十八年(1762),“壬午祸变”发生,世子被囚禁致死。此后,《唐鉴》开始用于王世孙教育,英祖曾询问王世孙一日进讲《唐鉴》几章。英祖四十七年(1771)三月,他作《御制读〈唐鉴〉宜鉴戒》一篇,训诫王世孙,认为《唐鉴》如真德秀《大学衍义》,乃是“范祖禹一篇精神可见处”,令王世孙召对此书,希望他“知予心”,“尔须读此,若范氏在前,亦若与范氏讲讨。非徒予心之欣喜,几千载下,呜呼!范氏必来谢于予梦,于今勉尔,予心怆然!冲子心亦若何,宜勉宜勉,亦体亦体”,鼓励王世孙多读此书,并以此书所载唐事为鉴。但正祖认为,“其书议论正大,义理明白,但疏欠为病”,因此,《唐鉴》未被用于经筵。纯祖时期(1800—1834),《唐鉴》虽用于经筵,但因势道政治兴起等原因,进讲次数及讨论的深度和广度均无法与英祖时期相比。此后,《唐鉴》不见于经筵。

三、朝鲜王朝儒林对《唐鉴》之认识

《唐鉴》在朝鲜王朝也受到部分儒士推崇。时任文衡的崔锡鼎(1646—1715)在挽林泳(1649—1696)诗中盛赞他“盛年文采冠鸿逵,莲烛荣光满玉墀”,“横经奥义推《唐鉴》,讲学长笺自武夷”。林泳,字沧溪,少有志于学,“早登第,被暗昧之谤,不仕,遂研究经传,早夜不懈,甚有名誉”,后选入玉堂,以善讲说著称,但他“遽婴毒疾,甚至目昏而不能视,神丧而不能言,又不能写出一句文字,兀然作儱同迷罔之人”,年四十八去世,世共惜之,史称他 “学问淹博,文辞典赡,为同进名流翘楚”。从崔锡鼎挽诗可见林泳对《唐鉴》的称颂。赵显命(1690—1752)与友人书信中定《劝学节目》,欲“使府州郡县,举而行之”,其法是“以经术为本,而辅之以史学;以讲明义理为主,而参之以课习时文。要使简而不烦,平而易行,毋泥于古昔,而务合于时措”,“毋论居斋儒生,各面学徒,所读册子,一以经书及儒贤义理文字为主”,包括《四书》《三经》《小学》等,“而欲学外家书等书者,亦勿禁”,包括《通鉴纲目》《左传》《唐鉴》。《通鉴纲目》和《左传》被朝鲜王朝推崇备至,赵显命将《唐鉴》与之并列,足见对《唐鉴》的重视。要而言之,《唐鉴》在朝鲜儒士中的影响主要表现在三个方面:

第一,受《唐鉴》影响,编纂史书,包括李耔《史评》、宋徵殷《历代史论》。李耔(1480—1533),字次野,号溪翁,朝鲜燕山君六年(1501)进士,因燕山君暴政,他随父至星州。中宗反正后,任弘文馆副提学、承政院承旨等职。中宗十四年(1519),勋旧派和士林派矛盾激化,发生己卯士祸,李耔因属士林派,被削夺官职。他闲暇之余曾“仿范太史《唐鉴》著《史评》”,此书“则先生既费平生精力,其于国家之治乱,人物之臧否,必有所昭晰而辨说之者,可以为后世之龟鉴矣”。可惜其书已佚。此后,宋徵殷(1652—1720)因“纪史之家,率皆摭事实炫词采。其于臧否是非,无明辨而核论,间有史断而多捭阖诡异之论,义理权衡,无或仿佛于圣经者矣” ,受范祖禹《唐鉴》、胡寅《读史管见》影响,采“自太古以下,至于宋元,提掇历代君臣辑录、诸儒论说”而成《历代史论》四十一卷,于唐部分,大量采录《唐鉴》之论。

第二,刊印《唐鉴》。生活于中宗至宣祖时期的李桢(1512—1571),“自少好道学,晚而尤笃,师友李滉,羽翼经术,居官以兴学右文为己任”。“中朝性理之书,或有未尽刊行于吾东者,亦与退溪往复订定,相与跋之”,如《延平答问》《朱子诗集》《范太史唐鉴》等,“必入梓于所历州府,虽在散地,若见性理书可羽翼经传,而无板本者,亦力劝傍邑守宰,必使刊行而后已”。他任庆州府尹期间曾刊印《唐鉴》等书,并请李滉写跋,李滉以“《唐鉴》跋,滉何敢作耶”为由,请李桢“更求时贤善手”写之。韩国现存有李桢校《东莱先生音注唐鉴》5册20卷,应是当时刊印。

第三,通过读《唐鉴》而阐发议论。在这方面,李瀷(1681—1763)可为代表。其所著《星湖僿说》“经史门”下有《唐鉴议论》一篇。兹摘录如下:

范淳夫作《唐鉴》,伊川谓“三代以后无此议论”,盖专用伊川意而以得人为重。世教衰而私意横流,智力售而贤德窜伏,天下不复治矣!今人不但不能行,见亦不到此,如朝臣经筵劝讲,若上书论得失,又若儒生陈说对策,莫不津津说得贤辅佐,其心何尝一毫在此,正如鬼念大悲咒相似,虚飘飘地沙魇过世,故古人讥之,谓问则不会,做文字则不错,所谓不错亦不过猎撺前言,都无实得,其实得之言见之自别,如《唐鉴》是也……孔子言:“卫灵之无道,犹以用人”。当其才断之,谓不亡,当春秋之际,卫最多贤,柳庄、蘧瑗、史鰌、公叔发之徒济济咸造,读《干旄》之诗,知延聘之礼若是其挚矣;读《北门》之章,又知倚任之重若是其专矣。列国何尝有是,以六毕四一虎噬鲸斗之际,而卫独延至于二世之时,得人之效明矣!

李瀷,字子新,号星湖,属于南人党,受其父党争失败的影响,无缘仕途,潜心向学,成为朝鲜王朝后期实学派的重要代表人物之一。他自称《星湖僿说》是读书闲暇之余戏笔和悠闲之作。可以看出,李瀷认为《唐鉴》之论意在“以得人为重”,并以“卫独延至于二世之时”为例,说明得人的重要性。但他认为如今之世不仅不能任用贤明,亦不解《唐鉴》之深意,因此,“世教衰而私意横流,智力售而贤德窜伏,天下不复治矣”,朝臣经筵劝讲、上书论得失,儒生陈说对策等,虽“莫不津津”,也仅是“猎撺前言”,“都无实得”,实得之言尽在《唐鉴》之中。因此,《唐鉴议论》乃是李瀷借《唐鉴》之言,表达自己对现实政治的见解之作。

综上,范祖禹因与司马光关于唐代诸多史事的论断不同等原因,将唐史编年删减而成《唐鉴》,并进呈皇帝,期以唐之史事鉴之于宋。但直至北宋灭亡,《唐鉴》并未受到皇帝重视。南宋至清,《唐鉴》虽用于经筵,但其与政治的互动,即皇帝如何以唐为鉴,并未留下太多记录。士人虽称颂《唐鉴》,却与范祖禹纂书目的不甚相合。与《唐鉴》在中国古代的命运不同,朝鲜王朝比较重视该书的政治效用,尤其在肃宗和英祖时期,《唐鉴》被用于经筵。英祖君臣不仅以唐代君臣和史事为鉴、君臣交相勉戒,还以此讨论朝鲜王朝的现实问题,这是英祖君臣以《唐鉴》为“鉴”的重要表现,而儒士对《唐鉴》的关注则相对较少,这是中朝不同政治和文化状况的反映。

《唐鉴》编纂完成后,因党争被列为禁书,在此情况下,自然不被皇帝和经筵官重视。南宋至清,《唐鉴》虽偶用于经筵,但经筵仍以《四书》《五经》为主,且日益形式化,成为皇帝主导下维护皇权的重要工具。《唐鉴》意在告诫皇帝以唐为鉴,具有一定的说教意味,很难被君主接受,自然不会被君臣认真研读。而儒士称颂《唐鉴》,意在通过阅读《唐鉴》理解唐代治乱之源。朝鲜王朝时代,经筵在朝鲜王朝发展成君臣互动和国家治理的重要方式,在经筵中,国王既是最高权力的拥有者,也是圣王之道的学习者,经筵官则是国家治理的重要参与者和圣学的讲授者,国王和经筵官兼具双重身份。且受多重因素影响,经筵成为王权伸张和经筵官传达及实现圣王之治的重要方式,并发展成“经筵政治”。因此,朝鲜王朝经筵不仅包括君臣讲论经史书籍,也包括君臣陈奏问题和反思为君、为政之道等,并以此指导政治实践。英祖时期是朝鲜王朝经筵的繁荣时代,《唐鉴》因“深明唐三百年之治乱”,对英祖君臣学习圣王之道和维护王权大有裨益,因而受到重视。同时,朝鲜王朝以朱子学立国,刊刻、士子研习均以儒学经典和朱子著作为主,《唐鉴》受到的关注自然较少。

The Spread and Influence of Fan Zuyus TangJian in China and Joseon Dynasty

YUAN Kun-lun

(School of History and Culture, Liaoning Normal University, Dalian Liaoning 116029, China)

Abstract: TangJian is a historical book complied by Fan Zuyu of the Northern Song Dynasty, which provides guidance for the Emperor of Northern Song based on the historical facts of the Tang Dynasty. Due to the influence of party struggles, TangJian was listed as a forbidden book and failed to serve as a warning. From the Southern Song to Qing Dynasty, TangJian was once used for Jingyan and praised by Confucian scholars. After it was introduced into the Korean Peninsula, TangJian was valued by the King and Ministers of Joseon Dynasty, and was used for Jingyan. Especially in the King of Yingzu, the King and his ministers discussed it in Jingyan, took the historical facts of Tang as a guideline to admonish each other and discussed the practical problems of the Joseon Dynasty. TangJian also had a certain influence among Joseon Confucian scholars, who imitated TangJian in compiling historical books, publishing TangJian, and expressing their political opinions through TangJian. The dissemination and influence of TangJian in China and Joseon is not only a reflection of the historiography exchange between China and Joseon, but also a reflection the different political and cultural conditions between China and Joseon Dynasty.

Key words: TangJian; Jingyan; Joseon Dynasty; the historiography exchange between China and Joseon Dynasty