新图式的探索与演化

樊晓婷

摘要:明代董其昌的南北分宗在讨论和质疑中一直被人们持续关注。尽管艺术多元化发展的今天,画家们多不论及南北,大都整而化之,但分宗对今日画坛的影响仍是实际存在的。南宗一脉发展至清末四王及其余脉,这一封建社会的文化产物在清灭亡后,已然失去了赖以生存的土壤和条件,已不可能继续作为主流绘画形态成为彼时中国文化的代表。中国绘画的前途何在?任何事物的发展都要顺应时代的发展需求,中国绘画的变革,也必将顺应时代的变革。这一时期,时代对写实主义的选择,成为北宗院体写实一脉复兴的前提与必备条件。绘画社团的出现改变了中国古代绘画的格局,陈少梅凭借中国画学研究会与湖社画会的国际艺术平台,使沉寂已久的北宗艺术如星星之火呈现出足可燎原之势,并通过自己的作品使“北宗”笔墨翻出新意,演化成时代的新篇。本文试析北宗艺术在长期的被“贬斥”声中,不但没有断绝,反而在新中国的美术事业中,在画家陈少梅的笔下,成为为人民服务的、新兴的写实主义方法,以期重新审视陈少梅与北宗山水的价值,使今人能够认识北宗图式在当下艺术语境表达中的重要作用。

关键词:陈少梅;北宗山水;写实主义

中国绘画自古形成南宗文人与北宗院体两大脉络。宋苏东坡、米芾等文人倡士气,轻形似,至元代以禅入画,以写胸中丘壑为尚的文人主观主义攻击北宗院体写实为匠画,遂形成了元至明清近五百年间摒弃写实一脉的事实。南北分宗后的画坛崇南贬北的现象甚嚣尘上,北宗艺术价值遂遭蒙尘。清朝不乏有识之士批判南北宗观念,试图复兴北宗艺术,如山水画家李修易、绘画思想家戴熙等人,均曾撰文反对把北宗斥为异端。李修易指出:“北宗一举手既有法度,稍觉疏忽,不免遗讥,故重南宗者,非轻北宗,正畏其难尔。”[1]戴熙发出“士大夫耻言北宗,马、夏诸公不振久矣。余尝欲振起北宗,惜力不逮也”[2]的感慨,认为“有志者不当以写意了事,刮垢磨光,存乎其人耳”[3]。由于当时北宗的优秀作品大部分在宫廷,有些已经流失海外,他们甚至没有机会看到北宗的优秀作品,发展和复兴更是奢谈。这些试图复兴北宗山水的传统主义者只能在董其昌提倡的南宗山水一统天下的优势面前绝望地哀叹。

然而艺术的发展与彼时的中国国情是密不可分的,正如林风眠所言“时代的变化就应当直接影响到绘画艺术的内容与技巧”[4]。20世纪上半叶中国社会的政治骤变与西方文化艺术的传入,分别对绘画的内容和形式方面给予中国画发展与变革巨大的震荡。清朝的灭亡打破了南宗长期处于画坛主流地位的局面。明清以来绘画摹古之风盛行,以致造成近三百年来天下绘事者不为石谷牢笼即为麓台械杻,酿成了家家大痴人人一峰的局面。[5]因此“我国美术之弊,盖莫甚于今日,诚不可不极加革命也”[6]。

一、时代对写实主义的选择

20世纪初的中国国势衰微,最先想到的就是引入西方的民主与科学。这也是五四运动的两面大旗,尤其把科学推崇到至高的位置。泰戈尔也曾十分诚恳地劝告:“我只有一句话劝中国,就是:快学科学!东方所急需的就是学科学。”[7]胡适曾感慨:“这三十年来,有一个名词在国内几乎做到了无上尊严的地位,无论懂与不懂的人,无论守旧和维新的人,都不敢公然对他表示轻视与戏侮的态度,那个名词就是‘科学。……没有一个自以为新人物的人敢公然毁谤‘科学的。”[8]蔡元培发起组织“北京大学画法研究会”,其宗旨把“科学美术”提到“新教育之纲”的高度,继之又以研究美术“不可不以研究科学之精神贯注之”[9]。

在这种把科学推崇到神圣不可侵犯的位置的时代氛围中,科学的理性精神在当时对中国艺术造成了巨大的冲击,同时造就了一批有新思想的有志青年与学者。这种新思想的接受与传播是当时的艺术家们在时代大环境的转变中做出的顺应时代的选择。事实上这对于中国画的改造以及时下萎靡不振之风气皆大有益处,是一个大的转折。

在科学主义风气的笼罩下,中国画坛以引进西方写实主义作为改革中国画最科学的方法。西方的古典写实美术是西方民主科学的产物,刚好用以改革中国画当时萎靡颓废的精神产物及符号化的文人形式主义。因此康有为、金城、徐悲鸿、林风眠、刘海粟等人到欧洲吸收的西洋写实艺术正是中国人这个时代需要的,留学日本的岭南三杰高剑父、高奇峰、陈树人同样提倡科学的写实主义。加之各地美术学校开展的西式科学的美术教育,20世纪初的中国美术界几乎无人不科学不写实,写实之风可谓势不可挡。

北宗院体从广义的角度讲就是中国的写实主义,是中国本土科学的写实方法。时代对写实艺术的选择,成为北宗艺术复兴的前提与必备条件。陈少梅重视遭受贬斥的北宗山水的价值,充分发挥北宗图式在当下艺术语境表达中的重要作用。这与现代改革派主张科学救国,运用科学的方法改良中国画的观点是一致的。

另一方面,北宗写实主义也是中国画自身变革的需求,中国画发展至模仿抄袭的死路上,偏离了客观现实而愈加萎靡虚幻。若要脱离现状,必然要转向与其相对应的另一面,即客观现实。西方科学、文化的传入,以及文学艺术的大普及,使中国画被迫走出以往舒适圈与当下文化艺术潮流发生碰撞。这就迫使中国画要有适应时代的改变,艺术发生在当下,必然要与当下时代产生联系。因而写实主义的确立也具有中国画自身发展的历史必然性。北宗艺术作为中国的写实主义的创作方法也自有其独特且不可取代的价值,作为一种重要的创作方法在当下发挥作用。正如齐白石证明了传统文人画可以获得新生一样,陈少梅不仅证明了传统的北宗院体山水画也可以在社会主义时代的中国找到自己的前途,而且在新中国成立之前,就已经使北宗艺术站稳脚跟。

再者,中国在唐宋及以前的绘画形神兼备、法度谨严,若对中国画溯其本源,考其初始,西汉《尔雅》:“画,形也”;陆士衡:“存形莫善于画”;南齐谢赫:“应物象形”;《康熙字典》释“画”为绘。可见“画”的功能主要是“存形”,绘画以象形类物,然后才能提到“成教化助人伦”的功能,要发挥存形的功能必然要写实。绘画本是一种视觉艺术,是一种图像创造。中国当时需要反映社会现实生活、时代面貌的作品,必然要发挥绘画的写实功能。况且写意也要有写形,也要有写实基础!

康有为倡导国人学习中国的院体写实主义,把院体推到中国画正宗的位置,认为绘画应“以着色界画为正”“以院体为画正法”[10],他曾发出“全地球画莫若宋画,所惜元、明后高谈写神弃形,攻宋院画为匠笔,中国画遂衰”[11]的感慨;陈独秀指出宋院画“那描摹刻画人物禽兽楼台花木的功夫还有点和写实主义相近”[12];鲁迅主张“宋的院画,萎靡柔媚之处当舍,周密不苟之处是可取的”[13];金城崇尚宋画的气象,而对元以来的简寂之风颇不以为然:“尝见郭河阳《早春图》巨幅,燕文贵《秋山萧寺图》长卷,峰峦起伏,楼阁萦回,绵密深邃,咫尺千里,迥非元明以下名手所能梦见,故王蒙、黄公望辈知其难而不可及也”[14];徐悲鸿主张“欲振中国之艺术,必须重倡吾国美术之古典主义,如尊宋人尚繁密平等,画材不专上(尚)山水……”[15]

可见康有为、陈独秀、鲁迅、金城、徐悲鸿等人对宋代院体绘画的写实性都是肯定的。北宗写实艺术的高峰在宋代。因此这进一步提高了北宗院体写实一脉在中国画坛的地位。除上述革新者对宋代院体的肯定外,传统派画家如胡佩衡、贺天健、俞剑华等人也都大谈写实且有相关专论。甚至向来喜爱文人画的沈从文也同样赞赏写实的宋代院画,他在写沅陵时就称“在自然景致中见出宋院画的神采奕奕处”[16]。足见北宗院体写实一脉是具有相对广泛的受众群体基础的。

还有很重要的一点是,对现实、对自然的如实描写就是“唯物”的、科学的,就是符合新中国科学的唯物主义哲学观。描写现实与自然的写实主义就理所当然地成为当时中国画革命的、先进的、科学的创作方法。“因心造境”的文人写意传统被列入“唯心主义的个人形式主义”,与科学的、写实的唯物主义是相对立的。因而董其昌、四王们被视为封建主义的没落艺术而遭受批判。在今天看来虽有过激,但这种矫枉过正的确使北宗写实艺术得到正视、高扬与发展。

来自社会各界及画坛领袖们的多方面肯定使得注重写实的、比较忠实于自然的、有风骨的、曾遭文人画贬斥乃至几成绝响的北宗院体艺术再次受到重视。从这个角度来讲陈少梅喜爱的北宗艺术有了重新崭露头角的机会,这同时也是陈少梅艺术发展的机遇和成功的重要前提。

二、中国古代绘画格局的改变

社团的兴起改变了中国古代绘画的格局。从1929年第一届全国美术作品展览中作品的分类来看,[17]中国古代绘画的格局由北宗院体和南宗文人画并列的格局变为中西古今艺术并列的格局。20世纪初期的京津两地出现了多个绘画团体,其中“中国画学研究会”和“湖社画会”是最重要的两个绘画社团,而这两大团体都与陈少梅有重要的关系。

陈少梅是最早入湖社画会(以下简称湖社)的成员之一。湖社是北京较早的很有影响力的中国画学术组织,距今已有100多年的历史,为中国绘画事业的继承、创新与发展做出了巨大的贡献,其中陈少梅功不可没。

湖社画会的前身是1920年金城等人筹办的“中国画学研究会”。这一时期,“西学东渐”成为整个中国走向现代化征程中的大趋势,所有旧传统日显式微,甚至面临被重新估定价值的境遇,新旧矛盾日益突显。金城作为传统画派的领袖之一,在北京这个当时与上海、广东相比而言艺术风气较为保守的城市,与陈师曾等人发起成立“中国画学研究会”。

中国画学研究会的成立是应对中国画颓势所采取积极态度的表现。该会吸引了不少传统派画家的加入,极力保存国粹,但绝不是顽固守旧。会长金城是一位具有革新思想的艺术家,从其“精研古法,博采新知”的办会宗旨可明确地看出,该会将“古法”与“新知”放在同等重要的位置。在金城“师古人技法而创新笔,师万物造化而创新意”[18]的艺术主张的影响下,会员们的作品不仅个个传统功力深厚而且面目一新。画会成立之初就与日本美术界共同举办了四次联合绘画展览会,使中国画在国内外产生了一定影响,也促成了该会的初期繁荣。

“自民国八年,周肇祥、金城等,得徐总统世昌赞助,于北平创立中国画学研究会;广罗古画名迹,与诸后学,潜心研讨,探源溯本,成绩斐然,北方画为之一变;画苑声光,销沈已久,复兴之运,乃肇此时。”[19]陈少梅15岁便加入中国画学研究会,该会的繁荣对于陈少梅和北宗艺术的前途是大有意义的。

金城去世后,中国画学研究会分裂,金城之子金开藩成立湖社画会,陈少梅作为金城“弟子之才可深造者”,取号升湖,以示对先师的缅怀与尊敬,并与其他九位画家并称琉璃厂内“十大湖”[20]之美誉。当时湖社社员们的新作会挂在琉璃厂各大画店出售,因深受欢迎常被人们争相抢购。据陈少梅的女婿米景扬回忆:“新中国成立前荣宝斋收陈的画比齐白石的还贵,荣宝斋老韩讲的。”[21]可见陈少梅在当时画坛的地位以及其作品在当时书画市场的认可度。北宗艺术在陈少梅这位天才画家的笔下焕发出新的生机并得到市场的认可。

湖社成立后日渐壮大,吸引了当时众多名流如方药雨、齐白石、汤定之、贺良朴以及“北平艺专”不少师生如徐燕孙、吴镜汀、王雪涛等成为湖社成员。张大千、梅兰芳、陈半丁等人均与湖社的交情深厚。时任辽宁省主席的张学良也将他的四个子女送入湖社,并亲书“湖社”二字相赠。“一九四二年和一九四三年湖社在天津(两次)、上海举办画展,据称当时人数最多时达四百人左右。”[22]湖社在当时的影响可见一斑,陈少梅在湖社初创时期就成为湖社的骨干成员。湖社在中国画学研究会“精研古法,博采新知”的基础上进一步提出“应时事之要求,谋美术之提倡”[23]“保存固有之国粹,发扬艺术之特长”[24]。陈少梅秉承金城遗志,遵从两会宗旨,在传统中国绘画走向现代形态的转换中努力求索。

湖社在刚成立的第二年就与日本一起成立了“中日绘画研究会”,对外推广中国画,与此同时在上海、辽宁分别举办联展并获成功,吸引了不少当时军政名流的关注。这时陈少梅的作品俨然成为画展中的重头力作。随后,湖社又在美国、英国、法国等国举办艺术展览,在更广阔的国际平台上展示中国画,促进了西方各国对于中国画的进一步了解,加强了中国与欧美各国的艺术交流。北宗艺术就在这样的良好氛围中频繁地进入人们的视野,孕育着复兴的希望。对比同时期盲目跟从西方艺术的现象,这种对等的艺术交流无疑是艺术更为需要的健康的成长环境,也更加具有积极的一面。

这种现象在当时也是极为罕见的,同时也可以说这是对金城先生捍卫国粹的精神延续。陈少梅与北宗艺术也在这种频繁的艺术交流中逐渐蜚声海外。1930年,陈少梅的作品在比利时举办的比利时建国百年国际展览会上荣获银奖。因限于宣传,所知者并不多。但获此殊荣,对年仅22岁的陈少梅来讲,意义非凡。他运用北宗图式成功地改革中国画,使北宗艺术不仅得到国人的喜爱,还可以冲出国门得到西方国家的认可。这是湖社对国画进行对外推广取得的成绩,同时意味着陈少梅践行金城画学思想的成功,他让人们看到了北宗艺术的传承之光,证明了被贬斥的北宗艺术的价值。1956年,他的《溪山行旅图》[25]作为国礼送给了印度尼西亚总统苏加诺,惜此时陈少梅已去世两年。

湖社在频繁地对外推广中国画的同时也在国内各地举办展览,以此扩大影响。湖社在天津举办的展览中陈少梅的作品备受赞赏。其中天津的一位名叫杨清我的大学女教授在看到陈少梅的展品后深受震撼,遂辞职赴北平师从陈少梅学艺。这件事促成了湖社的骨干们在天津成立湖社分会的想法,这期间亦有不少天津的文化人呼吁成立湖社天津分会。在这样的呼声下,1931年湖社天津分会成立。画会派遣陈少梅和惠孝同从北京到天津去主持湖社天津分会的各项会务,此时的陈少梅年仅23岁。1931年3月10日是湖社天津分会开课的日子,报名者异常踊跃,学员多至原租的教室容纳不下,不得不另觅新址。天津民众对陈少梅的热情使他对自己的艺途充满信心,他希望借助湖社的影响力和自身画艺尽快在津站稳脚跟,以图发展。后因惠孝同丁父忧,会务便由陈少梅与刘养浩主持。陈少梅在主持湖社天津分会期间继续发扬金城先生“师古人技法而创新笔,师万物造化而创新意”的艺术主张。在陈少梅的带动下,天津湖社分会迅速壮大,取得了相当可喜的成绩,开启了天津画坛一个全新的局面。这一盛况一直延续至“九一八”事变爆发后。

湖社在1927年正式成立后,同时发行《湖社半月刊》,后改为《湖社月刊》。办刊宗旨是“发扬国画精义,东联日本、西越欧美”[26]。期刊主编为金开藩、胡佩衡、惠孝同等人,金开藩个人出资,由京城印书局印制,在国内外发行。《湖社月刊》为正式出版的艺术性刊物,金城的《画学讲义》曾在期刊连载,陈少梅及其他社员的作品都有刊载,包括湖社定期举办的各种艺术活动都会及时发刊报道。《湖社月刊》共出版发行了一百期,“在日本、美国、加拿大、泰国、马来西亚、越南及北美和东南亚地区共设有36个代售点”[27],足见其影响之大,波及范围之广。金开藩凭借一己之力,在经费拮据的巨大压力下,坚持将《湖社月刊》出到一百期,并产生如此大影响,在当时美术界真乃惊人之举。陈少梅与他热爱的北宗艺术也借助《湖社月刊》进一步扩大了影响力和影响范围。同时该刊时常介绍日本和其他国家的文化动态,这也成为陈少梅了解世界艺术的一个途径,使其开阔眼界,活跃思想,陈少梅的绘画思想也在绘画实践的经验中逐步建立起来。

从湖社成立至停滞,陈少梅始终融入其中,他与湖社成员共同做了许多促进中外艺术交流的实事。湖社成立的前十年是其鼎盛时期,尤其是在20世纪30年代初,湖社不仅在北京各地如北京饭店、辅仁大学美术系、燕京大学、琉璃厂豹文斋,以及位于东城区报房胡同的万国美术馆等地,还在天津、上海、大连、泰安、湛江等城市开展不同规模的展览交流活动,远及日本、比利时、德国、英国和东南亚一些国家,都产生了不同程度的影响。同时陈少梅的北宗艺术,凭借湖社的艺术平台,频频在国内外艺术交流活动中得到展示,并赢得了众人的喜爱。

三、陈少梅使“北宗”笔墨翻出新意

在古代,传世名作多被宫廷收藏,专供皇族亲贵们把玩观赏,偶散民间的部分也多被官绅贵胄私藏,秘不示人。因此,对于研究中国绘画的普通人来说是很难见到大量绘画真迹的。1912年,中华民国成立,正式终止了清政府的封建统治。深藏紫禁城中的宝物曾被末代皇帝溥仪多次盗运。针对文物的存放问题,国民政府决定效仿西方的博物馆模式,将这些宝物陈列在公共场所,供全国人民参观。当时的金城任职内务部,受命筹建古物陈列所。古物陈列所于1914年1月宣告成立并对外开放。

能够大量临摹古代绘画真迹是这一时期画家们的优越条件,陈少梅就是借私人收藏,临摹起家的,后拜师金城。金城反对崇南贬北,有复兴北宗艺术的强烈愿望,主张学习院体写实艺术,尤其是宋代院画。陈少梅的山水画主要得益于两宋绘画。金城的艺术思想在当时画坛影响很大,“一部分画家提倡复古,直摹宋元,如金城等……于画苑均有相当之势力”[28]。金城代表的这一股势力,是陈少梅复兴北宗艺术的坚实阵营,金城的艺术思想奠定了陈少梅的艺术方向。金城主张从临摹传统入手,在教学中为学生提供临摹故宫及古物陈列所的传世名作的机会,开办了中国古代绘画学习班等。所以,这一时期金城、陈少梅等人所继承的传统,是不可等同于清中晚期所继承的传统的。加之珂罗版影印技术的出现、学术风气的活跃等等,优越的环境中产生了一批有北宗风格倾向的画家,如陈少梅、刘子久、惠孝同、吴镜汀、胡佩衡、秦仲文、祁昆、溥心畬等。

陈少梅是这些画家中较为突出的一位。金城曾说:“我一生教授弟子甚多,他是最小的,却是我最得意的,将来也会超过我。”[29]他一生牢记金城的遗愿:“尝叹北宗日就衰落,思欲振马夏之绪。”他1931年主持湖社天津分会,1937年成立陈少梅画社,1947年组织筹建私立文华美术学校,1949年后,负责天津成立的美术工厂,筹建天津美术学校等,延续了中国画传统模式的教学方法,也从师徒传授逐渐增加了新式美术教育的机制,为中国美术教育做出有益实践。尽管当时西画教育模式对中国美术产生巨大影响,但东西方不同的艺术传统决定了不同的艺术教育方式。中国传统的绘画教育一向注重师徒传承和对历代经典的继承研习,进而师法造化、中得心源,而后自成一家,最终实现艺术家个性化的表达和创新。“师传统—师造化—得心源”,这既是传统艺术家成长的基本路径,亦是陈少梅的艺术成长之路,从中可窥见本民族传统艺术教育中一贯沿袭的方法与规律。

陈少梅运用传统的教育模式,在其短暂的一生中培养了众多具有北宗倾向的美术人才。从他学画者先后达百余人,成绩卓著者有王叔晖、刘继卣、黄士俊、孙天牧、关雁修、刘继良、王宝铭、冯忠莲、吴咏香、邵芳等人。在陈少梅的努力下,沉寂已久的北宗艺术如星星之火呈现出足可燎原之势。

陈少梅的艺途选择是正确的,是顺应天时地利的,他在卫护传统中并不保守,在继承传统中取舍有度,同时看到了艺术随时代变化而变化的大趋势。所谓传统,并不是保守的、一成不变的,无论在过去、现在还是未来,传统都在不断演变、更新,是顺应彼时时代潮流的一个“活的传统”。

清朝虽然灭亡了,但传统中的意识形态和士人的精神尚存,南宗一脉仍有广大的受众群体。中国绘画是天人合一的表现艺术,受到儒释道各种思想的影响,受到书法、诗歌、篆刻,甚至是舞蹈、戏曲等多方面艺术的影响,是一门综合性的艺术。认识到这一点的陈少梅在承继、发展中国的写实主义——长期被文人画家批判和鄙薄的北宗院体绘画的同时融入写意性。他认为中国画的发展不应该被写实主义所局限。这也正如秦仲文所言:“我们的国画创作不可能也决不应当被限制在‘如实反映现实之内。”[30]陈少梅坚信中国传统的笔墨永远不会成为过去式,他始终在中国传统内部进行艺术革新。

金城主张南北融合,认为“士大夫之画,雅则雅矣,终有难工之嫌。画史之画,工则工矣,未免近俗之弊。补偏求全,有士气而兼具作家之工,规矩法度,无一不备,淡远清逸,情景显豁,生气有不尽而自尽矣”[31]。陈少梅受其影响,融南北之长,在北宗的艺术语言中注入南宗之韵,画面追求“有士气而兼具作家之工”。他打破了宋以来院体画与文人画长期并列的两种绘画形态系统的界域,打破了自明代分宗以来南宗与北宗长期对峙的局面,打破了水墨画至上对青绿色彩发展的局限。陈少梅的这种艺术融合,是打破重组后呈现出的中国传统艺术的新貌。他在运用传统的北宗图式表现新题材方面取得了突出的成绩,成为在中国传统内部革新的成功典范。

陈少梅秉承金城遗志,他已经意识到“应时事之要求,谋美术之提倡”是当时中国美术界的大势所趋。因此陈少梅以传统中国画为根基“沟通世界美术之进行”,并没有选择“中西合璧”式或“以西化中”式的中国画革新的道路。其在湖社的具体运作也充分体现了他的这一艺术选择。同时这也是金城生前所致力开展的事业。之后陈少梅入天津主持湖社天津分会,正是在天津的这段时间他迎来了艺术的成熟期和高峰期。他在津联络画人传播画学,延续这种画学风气,以至奠定了20世纪50年代以后京津一代新国画之基础,使京津两地画家出现了既有北宗写实技法、写意作风,又与造化相联系的新风气。他本人的作品则发扬北宗写实的优长,反映当下现实生活,尤以其1949年后的新作《小姑山》《江南春》等为代表。

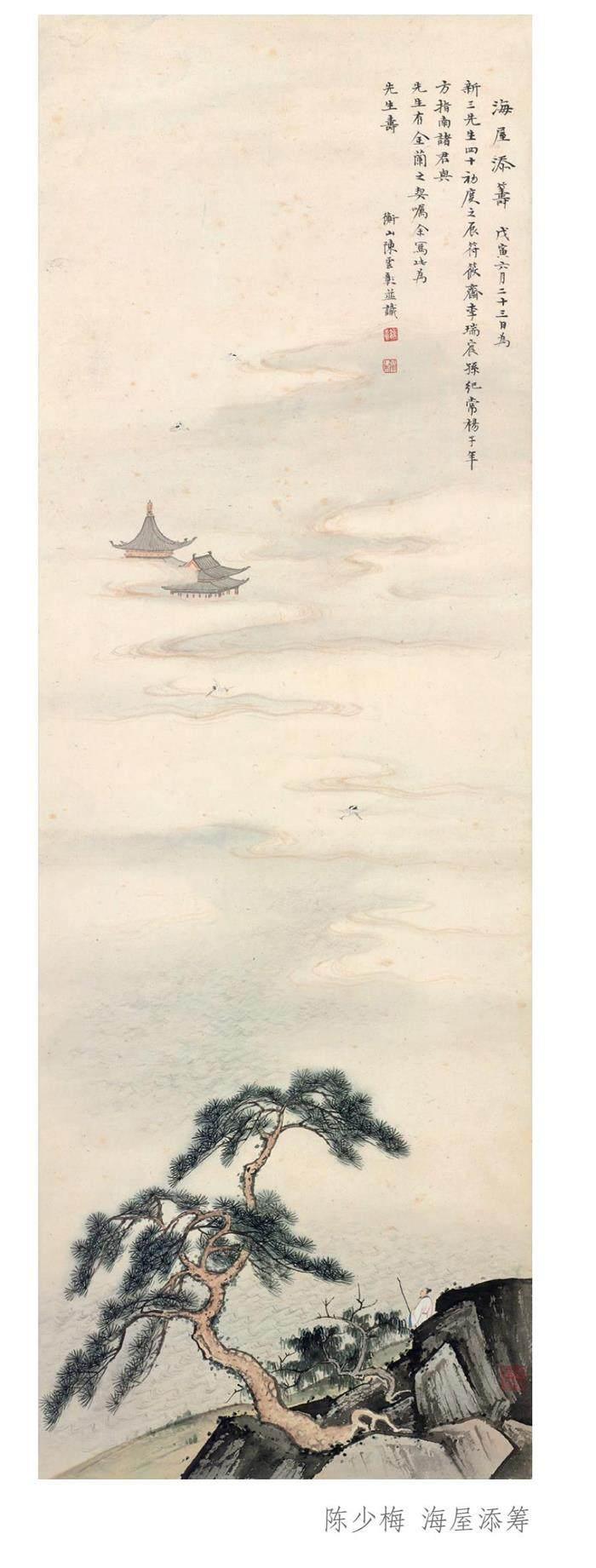

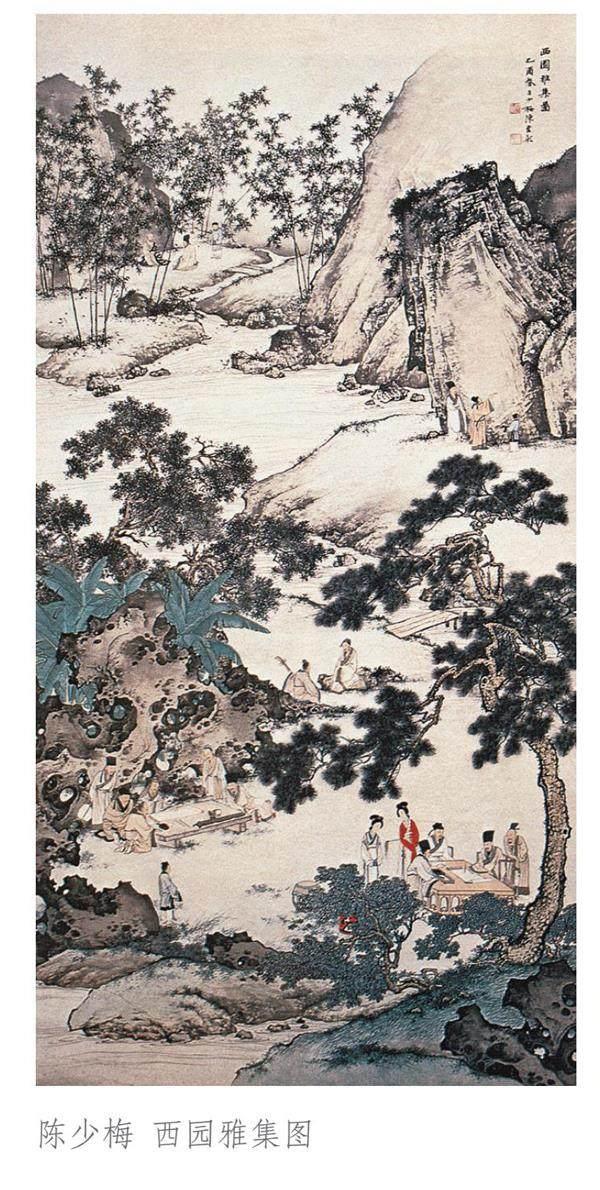

陈少梅的绘画题材、创作风格与技法等,在1949年前后发生了较大转变。总体而言,其早期作品多运用传统技法表现传统题材,如《西园雅集图》等。亦有借古言今之作,如1945年作《踏歌图》和《早春图》,借宋人笔墨寄寓战后社会和谐、百姓安居的期望,为胜利而踏歌,体现了他运用旧有题材和笔墨融入当下生活的一面。可见他一直在思考如何运用北宗图式反映现实,为当下服务。他在不断自我否定中艰难探索,在新中国成立前就使北宗艺术逐渐站稳脚跟。新中国成立后,为适应新时代的需求,他逐渐改变自己的世界观、艺术观、美学观,因为设色工细的东西最容易被大众接受,于是创作了《浴牛图》等反映农民生活的一系列现实题材的作品。他打破传统雅俗观,绘制了多幅连环画,如《湖南老共产党员孔十爹》,为宣传“新婚姻法”绘制了连环画《相思树》,绘制年画《采棉图》等。他为了探索新艺术,走入现实中体验生活,广游京郊,对景落墨,创作了《丛林远岭》《燕山春晓》等富有时代气息的作品。新时期的作品在章法、意境等方面,较1949年之前有了开拓性的进展。他擅长采用山水与人物相结合的方式,既有工谨细致之风,如《溪山行旅图》,又有疏放简括之笔,如《望柳》。最终他以南风北骨的面貌把雅的格调与内容的通俗完美融合,使“北宗”笔墨翻出新意,演化成这个时代的新山水。他成功地把被斥为异端的北宗改造为为人民服务的、新兴的写实主义方法,在新中国的美术事业中,在现实艺术语境表达中发挥着重要作用。此乃陈少梅与北宗艺术的价值体现。

纵观世界绘画,其内容与形式无不随时代的转变而转变。西方写实主义被认为是科学的方法,被引入和用以改革中国画。这既是时代的选择,也是中国历史发展的必然选择;既是绘画以象形类物,要发挥存形功能必然要写实的客观现象,也是中国画自身发展的必然规律。西方写实主义也确实对中国的文化艺术产生了重大影响,力求变革的陈少梅紧紧抓住有利于北宗发展的大好时机,凭借湖社的国际艺术交流平台使北宗艺术赢得世界瞩目。艺术实践中他注重对描绘物象的具体形象特点的深入刻画,突出借物象传达个人或时代的思想情感。他充分利用了北宗艺术的写实功能,完成中国画反映当下社会现实和时代风貌的艰巨任务,开辟了与新文化革新精神相呼应的中国画革新的写实主义道路。北宗艺术也在陈少梅的笔下翻出新意,并被赋予新的历史地位和新的前途,他成功谱写了北宗艺术的新篇。

注释

[1]李修易,《小蓬莱阁画鉴》,载俞剑华《中国画论类编》,人民美术出版社,2016年,第269页。

[2][3]戴熙,《习苦斋题画》,载俞剑华《中国画论类编》,人民美术出版社,2016年,第994页。

[4]林风眠,《我们所希望的国画前途》,载殷双喜编《20世纪中国美术批评文选》,河北美术出版社,2017年,第96页。

[5]方薰《山静居画论》,载王伯敏、任道斌《画学集成》,河北美术出版社,2002年,第541页。

[6],《美术革命》,载殷双喜编《20世纪中国美术批评文选》,河北美术出版社,2017年,第73页。

[7]冯友兰,《与印度泰谷尔谈话(东西文化之比较观)》,载钟离蒙、杨凤麟主编《中国现代哲学史资料汇编·第1集·第5册·东西文化论战》,沈阳人民出版社,1981年,第216页。

[8]胡适,《科学与人生观序》,载亚东图书馆编《科学与人生观》,上海三联书店,2014年,第2页。

[9]蔡元培,《北大画法研究会旨趣书》,载高平叔编《蔡元培美育论集》,湖南教育出版社,1987年,第49页。

[10]康有为,《万木草堂藏画目》序,载殷双喜编《20世纪中国美术批评文选》,河北美术出版社,2017年,第71页。

[11]刘海粟,《齐鲁谈艺录》,山东美术出版社,1985年,第86页。

[12]陈独秀,《答吕〈美术革命〉》,载殷双喜编《20世纪中国美术批评文选》,河北美术出版社,2017年,第75页。

[13]鲁迅,《论“旧形式的采用”》,载陈漱渝、王锡荣、肖振鸣编《鲁迅著作分类全编·甲编六卷·文艺与政治的歧途》,广东人民出版社,2019年,第288页。

[14]金城,《画学讲义》,载王伯敏、任道斌《画学集成》,河北美术出版社,2002年,第944页。

[15]徐悲鸿,《美的解剖——在上海开洛公司讲演辞》。原载1926年3月19日上海《时报》。转引自王震、徐伯阳编《徐悲鸿艺术文集》,宁夏人民出版社,1994年,第51页。

[16]沈从文,《湘西》,天地出版社,2021年,第22页。

[17]1929年第一届全国美展中跨国画、油画、版画、雕塑数种品类,工、简、素、彩诸多样貌。

[18]王伯敏,《中国美术通史》第7卷,山东教育出版社,1996年,第109页。

[19]秦仲文,《中国绘画学史》,立达书局,1935年,第188页。

[20]当时李枕湖、李五湖、李晴湖、陈东湖、陈梅湖、陈升湖、惠拓湖、刘饮湖、张湛湖、赵明湖等人并称为琉璃厂内“十大湖”。

[21]刘曦林先生1983年1月14日访问米景扬。刘曦林先生供稿。

[22]吕鹏,《中国画学研究会和湖社画会》,载《荣宝斋》2012年第1期。

[23]吕鹏,《湖社研究》,文化艺术出版社,2010年,第231页。

[24]同上,第177页。

[25][印尼]杜拉编,《印度尼西亚共和国总统苏加诺工学士、博士藏画集1》,人民美术出版社,1957年,第49页。

[26]初叟,《“湖社画会”与〈湖社月刊〉》,《北京工人》,1998年第4期。

[27]同上,第26页。

[28]周积寅编,《俞剑华美术论文选》,山东美术出版社,1986年,第60页。

[29]何延、何厚今,《中国名画家全集·陈少梅》,河北教育出版社,2004年,第14页。

[30]秦仲文,《国画创作问题的商讨》,载郎绍君、水天中编《二十世纪中国美术文选》下,上海书画出版社,1999年,第41页。

[31]金城,《画学讲义》,载王伯敏、任道斌《画学集成》,河北美术出版社,2002年,第957页。

参考文献

[1]刘曦林,《二十世纪中国画史》,上海人民美术出版社,2012年。

[2]刘曦林,《中国现代美术理论批评文丛·刘曦林卷》,人民美术出版社,2008年。

[3]何延,《中国名画家全集·孙天牧》,河北教育出版社,2017年。

[4]何延,《两知山房画论》,天津人民出版社,2018年。

[5]何延、何厚今,《中国名画家全集·陈少梅》,河北教育出版社,2004年。

[6]马鸿增,《中国画派研究丛书·北方山水画派》,吉林美术出版社,2003年。

[7]陈传席,《中国山水画史》,天津人民美术出版社,2020年。

[8]郎绍君、水天中《二十世纪中国美术文选》,上海书画出版社,1999年。

[9]殷双喜,《20世纪中国美术批评文选》,河北美术出版社,2017年。

[10]金潜庵,《湖社月刊》1-100 期,1927年版。(采用王宏主编,天津古籍书店1992年重印版)

[11]刘建平,《天津人民美术出版社藏画·陈少梅》,天津人民美术出版社,2004年。

[12]叶朗,《中国美学通史》,江苏人民出版社,2014年。

[13]王伯敏,《中国绘画通史》,生活·读书·新知三联书店,2018年。

[14]俞剑华,《中国山水画的南北宗论》,上海人民美术出版社,1963年。

[15]云雪梅,《中国名画家全集·金城》,河北教育出版社,2002年。