真实性学习视域下的小学语文课堂建设

徐云

【摘 要】真实性学习是当下语文教学的必然选择。基于课标理念、学习本质及学生的认知规律等,教师可从创设真实情境、明确真实任务、开展真实评价三个方面来优化课堂教学方式,提升语文教学实效,促进学生的学习真实发生,进而提升其核心素养。

【关键词】真实性学习;情境;任务;评价

教育的本质在于培养学生解决真实世界复杂问题的能力。《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称《课程标准》)也强调,关注生活中语言文字运用的真实需求,让学习情境服务于解决现实生活的真实问题。不难看出,“真实”在教学中的重要性。基于此,真实性学习成为当下及未来学校教育的应然追求,也是《课程标准》要求下“学为中心”的必然选择。

然而,当下不少语文课堂上出现了“丰富多彩”的“假学”现象,看似热闹,实际上学生并未真正进入“学”的状态,学习效率大打折扣。教师要如何在日常的课堂教学中让学生处于一种“真学”状态,在“真学”中提升核心素养,以此应对未来的挑战和机遇?笔者对此展开了研究。

一、创设真实情境,激发学生学习动机

学习应根植于真实的情境,如此才能激发学生的动力。这里所说的“真实”,可以是对生活的高度还原,也可以是基于学习需求对场景的再造或重塑。

(一)基于教学内容,链接现实生活

《课程标准》指出:“创设学习情境,教师应利用无时不有、无处不在的语文学习资源与实践机会,引导学生关注家庭生活、校园生活、社会生活等相关经验。”在教学中,教师需要设计与教学内容紧密相连的生活情境,触发学生学习“真”动机。

如统编教材四年级上册第一单元围绕“自然之美”,编排了《观潮》等四篇课文、口语交际《我们与环境》和单元习作《推荐一个好地方》。从整体来看,本单元应属于“文学阅读与创意表达”学习任务群的学习内容。结合学生在日常生活中有不少游山玩水的真实体验,可以创设这样一个情境:校园“爬山虎”电视台《大美祖国》栏目组向同学们发出邀请,让我们用发现美的眼睛去欣赏风景,用美好的语言去描述祖国……课堂上,教师设计开展“跟着课本去旅行、我是文旅宣讲员、争当环保小使者”三大语文实践活动,联结“真实而富有意义”的校园生活,激发学生的学习热情,使他们迅速进入学习状态,饶有兴致地开启单元学习之旅,为从“学语文”转换到“用语文”奠基。

(二)遵循认知特点,贴近最近发展区

任何时候“教”的过程都要遵循“学”的规律。因此,创设学习情境,除了链接生活,还要根据学生的认知发展规律,从学习本质出发,这样才能激发学生学习的兴趣。

学习是一个循序渐进的过程。因此,考虑到学生的认知水平,教师可以设计具有延展性的学习情境。如统编教材四年级上册第三单元以“连续观察”为主题,编排了《古诗三首》《爬山虎的脚》《蟋蟀的住宅》三篇课文。这些课文以日常生活中的植物、动物和景物为观察对象,描写事物的特点和变化过程。教学时,教师设计了一个单元整体学习情境——做自然观察员,引导学生分别走进“植物展览馆、动物展览馆、山水展览馆”等,从课内观察走向课外观察,让学生在语言文字的鉴赏与表达中一步步发现大自然的奥秘,体会大自然的变化。

在创设教学情境时,必须确保其贴近学生的最近发展区,激发学生深入思考。以统编教材四年级上册第四单元为例,该单元以神话为主题。为此,教师精心创设了“神话故事传讲人”的学习情境,旨在引导学生深入阅读神话故事,讲好神话故事,同时感受神话故事中神奇的想象和鲜明的人物形象。由于学生在一到三年级都有讲故事的经验,学习情境成功地激发了他们的兴趣,为整节课的教学奠定了良好的基础。

基于学生认知规律设置情境,不仅能激发学生的学习兴趣,还有助于启迪学生的思维,使学生的学习更加积极、主动和高效。

二、明确真实任务,优化课堂学习方式

安德烈·焦尔当在《学习的本质》中曾指出,当教学被当作一种简单的知识传递时,它便不能引发学习,甚至还会阻碍学习。真正的学习,不是被动地接受知识,而是主动地展开探究。为此,教师要以真实任务为统领,以语文实践活动为主线,打造一种自主先学、小组商学、全班赏学的学习样态,让学生在研讨中提升核心素养。

(一)个体积极自主学,在问题解决中习得知识

真实性学习视域下的课堂教学要为学生搭建各种学习支架,让学生解决问题,学会自主学习,从而习得相关知识。

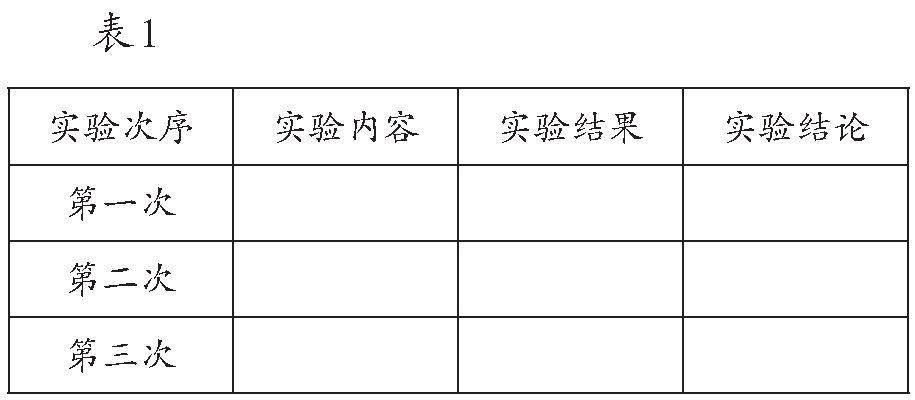

以统编教材四年级上册《夜间飞行的秘密》的教学为例,课上教师以“探寻蝙蝠的秘密”为任务,设计了图表支架(如表1),指导学生从科学家的三次实验入手,自主先学。

学生借助支架,很快就发现科学家原来是这样揭开蝙蝠飞行的秘密的:“第一次实验,在屋子里……结果铃铛……证明……第二次实验,将蝙蝠的……结果……证明……第三次实验,将蝙蝠的……结果……证明……”如此,真正达到了“教”是为了“不教”的目的。

搭建支架能很好地助力学生自主学习。在教学时,教师要善用各种支架,彰显学生的主体性、能动性,让学习真正发生。在学生运用支架时,教师要适时点拨,帮助他们完善知识体系,拥有更强的学习力。

(二)小组合作商讨学,在实践活动中培养能力

真实性学习视域下,教师会根据文体特征,设计各种合作型、探究型的学习任务,以小组商讨互助为主要学习方式,鼓励学生成为“探究者、思考者、研究者”,让学生在完成学习任务的过程中,进行思维碰撞,从而提升学生在真实任务情境中解决复杂问题的能力。

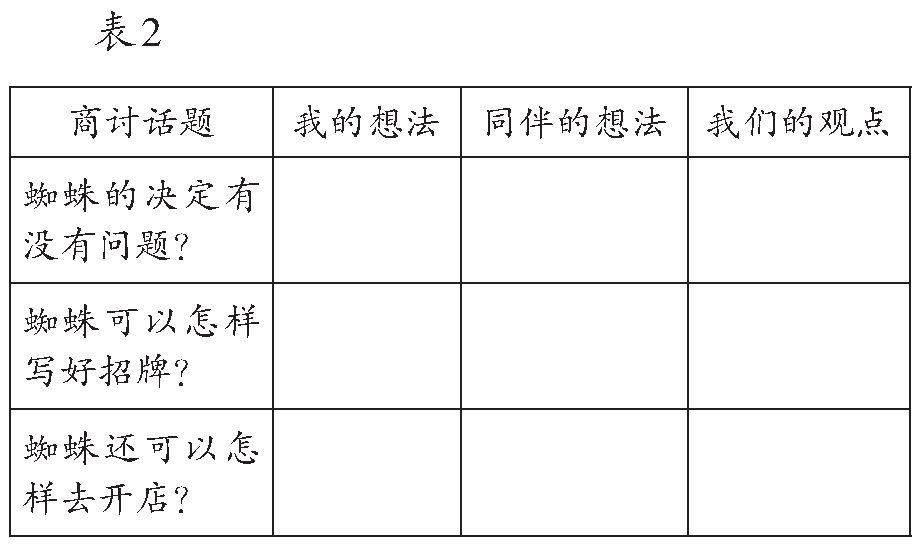

如执教统编教材二年级下册《蜘蛛开店》时,教师在学生已经充分理解并梳理故事内容的基础上,设计了开放式话题,让学生在组内进行商讨(如表2)。

这三个话题逐步进阶。每名学生均有机会充分表达个人观点。通过组内交流、组间分享、教师点拨等,学生进行多层次对话,不断提升思维与表达等能力。

(三)全班参与探究学,在任务挑战中提升思维

真实性学习视域下的小学语文课堂要激发学生的思维,引导他们积极展开探究,充分交流,完成学习任务。

以统编教材四年级上册《现代诗二首》的教学为例,在“跟着课本去旅行”的情境下,教师带领学生发现大自然的美好,同时还教会学生抓住景物特点,联系生活,进行多感官想象,感受诗歌之美。课毕之前,教师抛给学生一个富有挑战性的任务:“大自然带给我们太多的美好,让我们插上想象的翅膀写一写,花牛还可能在哪里?干什么?又有哪些好伙伴来共度这美好时光呢?”为便于学生创作,教师为其搭建了如下写作支架。

花牛在大树下 , 。

花牛在小溪边 , 。

花牛 , 。

花牛 , 。

学生完成创作后欣赏彼此的作品,对照“书写规范美观、语言生动有趣、想象丰富美妙”的标准,在班内展开讨论,交流写诗的心得,探索创作的技巧。这样,不仅有效地落实了本单元的语文素养“边读边想象画面,感受自然之美”,还有效地提升了学生的写作素养,为本单元的习作教学做好铺垫。

三、开展真实评价,提升课堂学习实效

评价应贯穿课堂始终,它既是诊断学生学业质量的重要手段,又是调控、引导教学的重要工具。将教、学、评有机整合是真实性学习的一个重要标志,能提升课堂教学效率。

(一)关注自我评价,夯实学科基础

语文学科中有不少基础知识,学生是有能力自主学习的。教师理应指导学生进行有效的前置性学习,借助自我评价,知晓自己的学习效果。比如,每节课为学生设计一张预学单,鼓励学生在自主学习和自我评价中提升学习能力,夯实学科基础。以统编教材三年级上册《大青树下的小学》为例,可设计如下预学单,助力学生自主学习,提高语文教学实效。

1.我会读(☆☆)

(1)我能给课文标上自然段,并大声地朗读三遍。( )

(2)我能正确读出二会字和四会字,并想办法记住字形。( )

2.我会查(☆☆)

(1)我能给四会字找到两个以上的好朋友(提示:找到成语更棒哦)。( )

(2)我能查阅资料或请教他人,理解文中不明白的词语。( )

3.我会摘(☆☆☆)

我在文中摘抄了这些有新鲜感的词句: 。

4.我会说(☆☆☆)

我的学校很美丽,我也能选择一个场景说给他人听听。

自评:通过认真预学,我一共获得了( )☆。

(二)引领同伴评价,优化学习品质

《课程标准》倡导“自主、合作、探究”的学习方式。在小组合作学习中,同伴互评是非常重要的环节,可以使学生互相启发、取长补短。得到来自同伴的正面评价后,学生会更有学习动力和学习热情,进而激发潜能,优化学习品质。

如在低年级写字教学中,教师告诉学生评价标准——做到“规范、端正、整洁”便可得三颗星,鼓励同桌互评。再如讲故事时,让学生先在小组内互评彼此是否做到“声音响亮,情节完整、生动、有趣”,而后推选出最佳选手在班内交流展示,在互评共学中不断优化自己的学习品质。

(三)重视师长评价,发挥增值效能

《课程标准》在“课堂教学评价建议”中指出:“组织学生互相评价时,教师要对同伴评价进行再评价,提出指导意见,引导学生内化评价标准、把握评价尺度,在评价中学会评价。”可见,在倡导真实性学习的课堂上,教师要让学生学会评价,从“习得”走向“迁移”,培养“带得走”的能力。

比如,对于朗读,可以这么评价:“老师听出来了,你特别关注文中的这些动词,让我们眼前浮现出那生动的场景,真是个朗读高手。谁再来读一读?”这句评价语表面上是对某名学生的朗读进行评价,实际上还是对所有学生的指导和对再读学生的提醒。再如,在学生续编故事、展开互评后,教师给出这样的评价:“刚才你评价得很对,这个故事情节完整、表达有序。如果能再链接生活,插上想象的翅膀,故事就会更生动有趣。”学生一听就明白了,再多一点想象就能把故事续编得更好。

妙用评价能充分发挥其诊断、改进、激励、导向等多重功能。教师还可以利用课后延学单,邀请其他人对学生的学习进行评价,那样对提升课堂教学质量更有益。

总之,真实性学习视域下的小学语文课堂关注真实的情境、任务、评价等,让学习真正发生,让学生真正成为学习的主人,拥有解决真实情境下复杂问题的能力,实现核心素养的全面提升。

参考文献:

[1]景洪春.“教—学—评”一致性视角下的语文学习任务设计[J].语文建设,2023(20):14-18.

[2]雷浩.基于核心素养的“教—学—评”一致性探讨[J].课程·教材·教法,2023,43(10):42-49.

[3]王素云.真实性学习:教育面向“存在”的现实选择[J].当代教育科学,2023(2):11-16.

[4]闵慧.素养导向下的真实任务情境设计[J].语文建设,2022(8):32-35.

[5]王素云,代建军.指向真实性学习的“经验”探析[J].教育理论与实践,2021,41(5):3-6.

[6]张新玉,杨钦芬.学生真实性学习的意蕴、特征与典型模式[J].教学与管理,2020(21):9-11.