医学院校体育硕士专业学位“体医融合”导向课程设置研究

杨子岩 王晓芳

中图分类号:G807

DOI:10.16655/j.cnki.2095-2813.2024.14.000

基金项目:2020年度西南医科大学校级科研项目:全日制体育硕士专业学位“体医融合”导向课程设置研究((2020TYZD003))。

备注:null

作者简介:杨子岩(1999—),男,硕士在读,无职称; 研究方向为运动训练。

通信作者:王晓芳(1971—),女,博士研究生,正高级-教授; 研究方向为体育管理学;,1540028773@qq.com。

普通作者:null

基金项目:2020年度西南医科大学校级科研项目:全日制体育硕士专业学位“体医融合”导向课程设置研究(2020TYZD003)。

作者简介:杨子岩(1999-),男,硕士在读,研究方向:运动训练。

通讯作者:王晓芳(1971-),女,博士,教授,硕士生导师。研究方向:体育管理学。

摘 要:医学院校作为培养“ 体医融合”相关人才的高等学府,对体育硕士专业学位“体医融合”导向课程设置的研究,不仅是医学院校高层次体育人才培养的需求,也是我国“体医融合”复合型人才培养的需求。本文以西南医科大学为例,采用案例分析法对其进行分析,并针对体育专业硕士学位“体医融合”导向课程设置存在的问题与不足,在培养目标、课程结构、课程内容和评价方式等方面提出优化策略。

关键词:体医融合 课程体系 体育专业硕士学位 优化策略

Study on Curriculum Setting of Full-time Physical Education Master's Degree Program with "Integration of Sports and Medicine" Orientation

YANG zi-yan,WANG Xiao-fang*

(School of Physical Education,Southwest medical university,Luzhou 646000)

Abstract:As a higher education institution that cultivates talents related to the integration of sports and medicine, the research on the curriculum of sports master's degree oriented towards the integration of sports and medicine is not only a demand for cultivating high-level sports talents in medical colleges, but also a demand for cultivating composite talents with the integration of sports and medicine in China. This article takes Southwest Medical University as an example and uses case analysis method to analyze it. In response to the problems and deficiencies in the "integration of sports and medicine" oriented curriculum for master's degrees in sports, optimization strategies are proposed in terms of training objectives, course structure, course content, and evaluation methods.

Keywords: Integration of physical medicine; curriculum system; Master degree in Physical Education; optimizing strategy

《健康中国2030规划纲要》中明确指出提高全民身体素质是实现全民健康的重要途径,而通过加强体医融合则是提高全民身体素质重要手段。推进健康中国建设,是全面建成小康社会、基本实现社会主义现代化的重要基础,是全面提升中华民族健康素质、实现人民健康与经济社会协调发展的国家战略[1]。健康中国战略的提出,使“体医融合”复合型人才成为社会的迫切需求。当前中国“体医融合”人才培养体系并不完善,体育院校与医学院校在复合型人才管理模式方面存在不同步、不协调问题,是阻碍体医深度融合的一大绊脚石[2],各高校要积极响应“健康中国”战略,体育教育专业的学生同时拥有专业体育技能和医学理论知识,才能更好地提高自身业务水平和专业能力,为今后发展打下坚实的基础,医学院校尤其要重视起“体医融合”视角下的体育健康教学工作,充分发挥医学资源优势,培养“体医融合”专业人才,完善体育教育专业课程体系和人才培养模式,提升体育相关教学及科研水平,为建设“健康中国”提供坚实的人才保障机制,促进我国体育事业的全面发展。全日制体育硕士专业学位“体医融合”导向课程设置的研究,不仅是医学院校高层次体育人才培养的需求,也是我国“体医融合”复合型人才培养的需求。

1 核心概念界定

1.1 体医融合

“体医融合”这一概念首先产生于美国,1980年美国政府制定的《健康公民1990》计划将体育运动纳入全民保健系统,并推进体育运动和医学的结合,将提高国民体质列为全民健康的重要目标,同时建立了一套比较完整的医疗保健和体育相结合的健康管理服务体系[2]。之后,以欧美为代表的西方国家也在“体医融合”的实践中进行了有益的探讨[3-6]。“体医融合”的思想在国内由来已久,但受客观、主观等方面的制约,很难得到进一步的发展[7-8]。近年来,“体医融合”已成为一个热门话题,学界对此有不同的界定和解释,但大多数学者都认同它是一个包含观念和实践在内多个层面的概念。“体医融合”的前身是“体医结合”[9],在《健康中国2030规划纲要》等多项政策的推动下,“体医融合”这一理念应运而生,逐渐替代了传统的“体医合一”模式;“体医融合”是“体医结合”的又一次升华,它的实质就是通过体育运动来避免运动危险,从而提升人们的生活质量[10]。王波等[11]学者在综合了许多专家的观点之后得出:从广义上讲,体医融合是指一切通过医疗和体育相结合而选择的健身手段和方法。狭义上讲,它是以建设健康强国为目的,旨在提高人们的身体健康水平,把体育锻炼行为和卫生保健知识有机地结合起来使用的一种方式和方法。王海、张剑威等[12-13]专家、学者对现行“体医融合”的实施模式进行了梳理与研究,归纳了“体医融合”发展的缺陷,并提出了“体医融合”应从专业人才培养、医疗合作、全民健康教育、全民健康教育等方面入手。赵振浩[14]、谢山[15]、葛智斌[16]将“体医融合”课程的特色概括为:突出“社会”、“教学”、“改革”三个方面。但是,有关“体医融合”的教学模式在实践中还处在探索的阶段,“体医融合”的人才培养机制还不够健全,体育院校和医学院校在人才管理上存在着不同步和不协调等问题[2],这些问题成为制约其深入发展的主要障碍。

1.2 全日制体育专业硕士学位

《体育硕士专业学位设置方案》于2005年3月由国务院学位办第21届会议批准并正式发布。方案规定体育硕士的培养对象为具有体育工作经历的大学本科毕业生,旨在培养具有体育教育、体育训练、竞赛组织及社会体育辅导的高级应用型体育专门人才[17]。体育硕士专业学位研究生在培养方法和重点上更多地体现了职业性的需求,在教学内容、教学模式等方面强调了学术与职业性的密切联系,为体育体系培养高层次的应用型、实践性人才[18]。根据国务院学位办颁布的《体育硕士专业学位设置方案》,我国体育硕士教育专业分为体育教育、体育训练、竞赛组织与管理和社会体育指导四大类。

1.3 体育硕士专业课程设置

课程设置是指学校所选择的各类课程的设置与安排[19]。《体育硕士专业学位设置方案》提出,体育硕士专业的课程体系应当包括:公共课、专业领域(方向)核心课、专业领域(方向)选修、专业领域(方向)选修、实践实习四个部分。《体育硕士专业学位研究生核心课程指南》明确规定:“体育原理”、“体育与健康”、“运动训练竞赛学”、“体育科学与健康”五个部分。

2 研究对象与方法

2.1 研究对象

本文以西南医科大学体育学院的课程体系为研究对象,以西南医科大学体育学院60名研究生和12名教师为主要调查对象。

2.2 研究方法

2.2.1 文献资料法

通过万方数据库、中国知网等论文网站查阅相关文献,研究当前体育硕士学位课程体系和近年我国关于体医融合的政策文件,并参考文献对西南医科大学体育硕士课程体系进行分析。

2.2.2 访谈法

为了更好地探讨“体医融合”视野下的高职院校体育专业课程建设,选取12位西南医科大学体育专业教师进行访谈,以获得他们对课程体系建设的一些看法,促进研究的深入。

2.2.3 问卷调查法

(1) 调查对象的选择

在查阅相关文献资料、做好充足理论准备的基础上,依据问卷设计基本原则和标准化要求,经过征求导师和专家的意见,确立了两类调查对象。第一类是西南医科大学体育学院的学生,问卷内容主要是关于高等体育院校体育教育专业的课程设置现状;第二类是具有丰富教学工作经验的西南医科大学体育学院的授课教师,问卷主要包括在“体医融合”视角下对课程内容、课程结构的研究以及对有关“体医融合”视角下高等体育院校体育教育专业课程体系构建方面的意见和建议等。

(2)问卷效度检验

根据研究内容,为确保调查问卷的效度,请8名专家对所设计的问卷进行效度评定。通过问卷效度统计表可以看出三个问卷均有较高的效度。

(3) 问卷信度检验

为确保调查问卷的可靠性,对该量表进行了信度测试。在相隔15天后,对发放过问卷的专家、教师和学生再次发放相同的问卷,并回收进行再次统计。其中专家问卷发放5份,教师问卷发放6份,学生问卷发放30份,回收率均为100%,信度系数r分别为0.876、0.884、0.823。表明问卷的可信度较高。

2.2.4 数理统计法

运用SPSS软件将调查所获得的相关数据进行统计整理与分析。

3 西南医科大学体育硕士专业学位课程设置概况

3.1 西南医科大学体育硕士专业学位培养目标概况

以西南医科大学体育学院在其《研究生培养指南》中指出,要培养在体育领域中,具有系统体育专业知识、较高体育专业素养和良好运动技能的高层次、应用型体育专门人才,为我国体育事业发展输送合格的体育教师、教练员、社会体育指导员、运动康复技师等。基本要求为应该具备学术道德、专业素养、职业精神等基本素质;掌握与体育运动相关的自然科学、人文社会学基础知识和专业知识;具备获取知识和技能的能力、实践研究能力、专业实践能力,并进行相应的实践训练。由此可以看出,西南医科大学在其培养目标中涉及了与体医融合相关的职业目标定位,但在其培养目标中并未明确提及其培养“体医融合”复合型人才目标。

3.2 西南医科大学体育硕士专业学位课程结构概况

西南医科大学的课程结构是依据《体育硕士专业学位设置方案》来设置的,其课程设置主要由公共必修课、专业必修课和专业选修课三部分构成。课时比例分布如表1所示。《体育硕士专业学位设置方案》中指出课程设置实行学分制,要求总学分不低于36学分,其中公共必修课为10学分,专业必修课10-15学分,专业选修课为6学分,实习实践8学分。西南医科大学课程学分占比详见表1,课程课时比例分布见表2。

同时,本文对学生关于学校课程结构设置的满意度也展开了调查,详见表3。

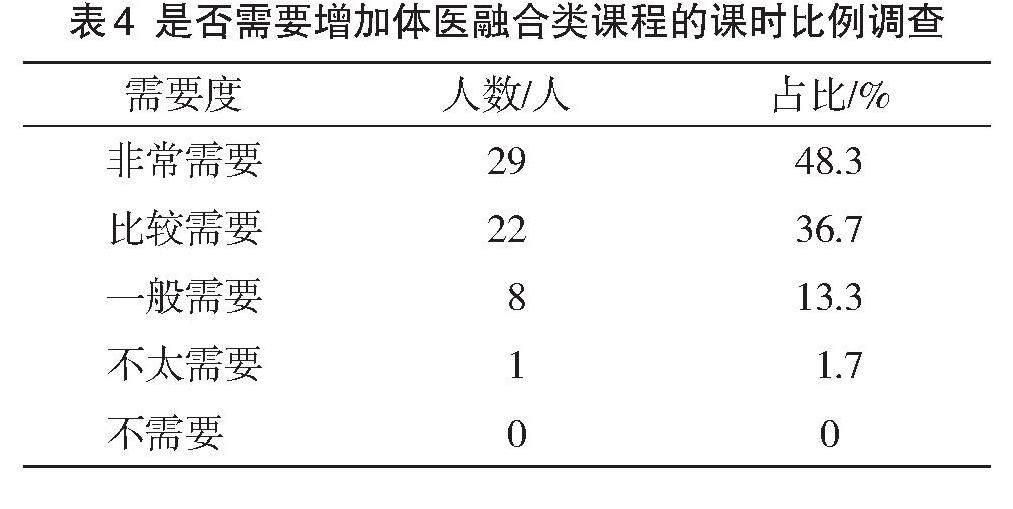

从表3可以看出,大多数学生都对学校的课程结构表示满意,但是满意度不高,只有23.34%的学生对此表示非常满意,而多数学生则是比较满意与一般满意,这表明学生们觉得学校的课程结构还存在着一定的问题,例如课时分配不均衡、分布不合理、缺乏创新性等。在此基础上,还就“体医融合”课程设置的必要性做了详细的调查,如表4所示。

可以看出在“体医融合”课程设置上,有59名学生选择了“有需要”,只有1名学生选择了“不需要”,说明绝大多数学生希望增加此类课程的课时比例。

3.3 西南医科大学体育硕士专业学位课程内容概况

通过查阅西南医科大学研究生培养计划得知当前西南医科大学体育学院开设公共必修课程3门,专业必修课程7门,专业选修课程8门。公共必修课一般由外语课和政治理论两部分构成,这部分课程国家同一要求所有专业研究生都必须开设。专业必修课是《体育硕士专业学位研究生核心课程指南》中规定的课程,专业选修课是选修课是指高等学校各学科、专业教学计划中规定的由学生自行安排选习的课程。具体科目详见表5。

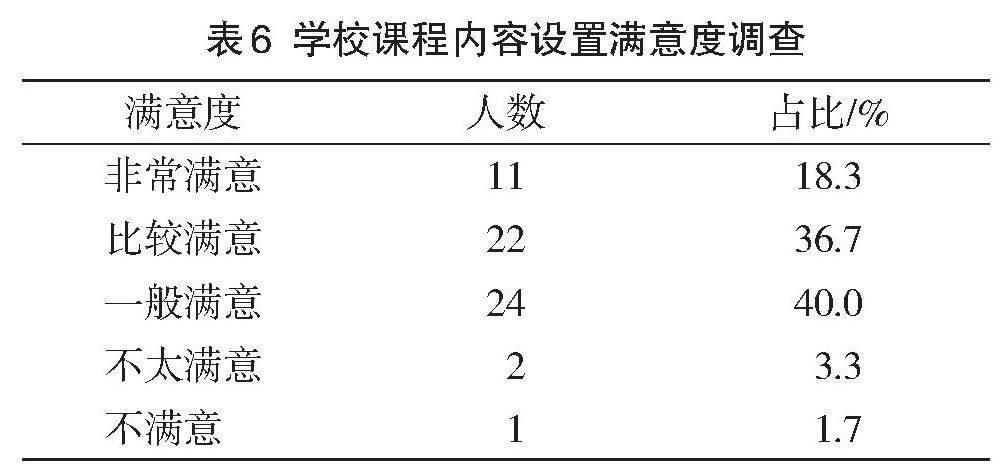

基于此,本文对学生关于学校开设课程内容设置的满意度以及学生认为现行课程内容存在的问题也展开了详细调查,调查结果如表6所示。

通过对学生对学校课程内容设置的满意度调查,发现大部分学生对学校的课程内容的设定都很满意,只有大约半数的学生对此表示满意,这表明学生们觉得学校的课程内容设置还存在问题。在“体医融合”的视野下,西南医科大学应以明确培养目标为导向,拓宽和充实其课程内容,提高学生的学习兴趣与综合能力。

3.4 西南医科大学体育硕士专业学位课程评价分析

西南医科大学要求课程总学分不低于33.5,公共必修课与专业必修课要求达到22.5学分,专业选修课要求达到10学分。西南医科大学课程评价形式以理论考试、学习报告、课程报告三种方式进行课程评估。通常成绩和课外作业只占一小部分,主要是以理论考核为主的考核方式;在体育教育专业必修课程中,体育原理和运动训练竞赛学是以研究报告的方式进行评估,而体育科学与健康则是以论文的方式进行。

以下为学生对本校期末评鉴方法及评量内容满意程度问卷,详列于表9。

表7所示表明,对学校期末课程评价方式与评价内容的满意度只有“中等”,还有一成的学生对学校期末评定的方法和内容并不满意,可以看出学生们觉得传统的评估方法和内容并不能正确地反映出学生的实际水平,传统的课程评估方法已经不能满足时代发展的需要。

4 西南医科大学体育硕士专业学位“体医融合”课程设置存在的问题

4.1 “体医融合”培养目标对接不足

西南医科大学体育专业本科教育在我国起步比较晚,在教学模式、教学内容等方面存在诸多不足,已有的培养目标没有体现出高等医学院校“体医融合”的特色与优势。《全日制体育硕士专业学位研究生指导性培养方案》无法对《全日制体育硕士专业学位研究生指导性培养方案》中所规定的培养目标作进一步细化和补充,从而使其在培养目标上出现了重叠。“体医融合”课程的每一个环节都必须以培养目标为中心,只有充分考虑到医学院校自身的特色和优势,才能从理论和实际能力、职业导向等角度对现行的培养目标进行改进和优化,才能更好地评估“体医融合”的教学效果。

4.2 “体医融合”类课程学分课时占比不足

从表1与表2中可以看出选修课课程学分与课时略显不足。当前西南医科大学“体医融合”课程课时为64课时,其所占课时比例仅占总课时的10%,学分数也仅占所有课程学分的12%,无法满足课程改革的需要和学生的学习需求,且整个课程都偏向于理论性,这对学生的发展有一定的抑制作用,不能很好地适应学校对应用型人才的培养要求。同时,根据对西南医科大学体育学院研究生的访谈,发现“体医融合”课程开设的主题与学时均有必要增加,以适应学生的学习需要,也符合学校教学改革的要求。

4.3 “体医融合”课程内容与评价形式重理论轻实践

根据调查结果可以看出在体育学院课程设置中,必修课均为《体育硕士专业学位研究生核心课程指南》中所编排的课程,而8门专业选修课中只有运动康复治疗技术和肌肉骨骼康复2门课程为“体医融合”课程。“体医融合”课程主要集中在专业选修课当中且所占比例较小,不能很好的发挥医学院校的优势。虽然运动康复治疗技术以及骨骼康复两门课程的设置可以看出当前西南医科大学在课程设置上已有了能够体现“体医融合”的运动康复内容相关课程,但从整体课程设置来看,“体医融合”课程所占总课程数量比例小,无法全面的教授“体医融合”交叉学科所需掌握的知识。而其他课程也多以体育理论为主,并未和课程内容中相关的医学知识很好地结合。“体医融合”相关课程少,且课程内容有一定相似度,学生无法从中获得更全面的“体医融合”知识,也未能体现西南医科大学办学特色。从调查结果也可以看出,西南医科大学在评价形式上虽有着多样的评价形式,但整体重理论轻实践,缺乏实践能力的相关考核形式,不利于发展学生的实践能力。

5 医学院校体育专业硕士学位“体医融合”课程体系优化策略

5.1 “体医融合”培养目标优化策略

培养目标在一定程度上指明了课程开发的方向,因此在优化培养目标时,要发挥自身医学院校的优势,在原有培养目标基础上制定“体医融合”专业技能培养目标,突出体医融合培养理念与职业定位,紧密围绕培养目标培养具备“一专多能”的复合型体育硕士研究生人才。

5.2 “体医融合”课程结构优化策略

课程结构是整个课程设置体系的框架,规定了学科课程内容的构成比例,能够体现出课程体系的理念以及价值取向。在“体医融合”视角下,西南医科大学在优化课程结构时要结合院校自身特点,充分利用医疗教育资源,提高对“体医融合”课程的重视程度,增加当前西南医科大学选修课程中“体医融合”类课程课时占比,增加学生选修课程的实践性与可选项。结合专家意见,选修课中传统体育知识类课程与“体医融合”类课程数量占比应达到3:2,并增加“体医融合”类课程的课时。

5.3 “体医融合”课程内容优化策略

“体医融合”课程内容的设置要充分利用西南医科大学的医学资源,在能够适应学生学习兴趣的基础上,使学生更好的掌握体医融合交叉学科的理论与实践知识,做到理论与实践相结合并能够体现本专业发展前沿热点。同时,应拓宽现

有课程内容的知识覆盖面,并结合学生的需求在选修课当中开设更多的“体医融合”类课程,且要注意避免与本科学习内容的重复。如开设运动膳食营养、运动处方、运动风险筛查、运动损伤急救,运动心理卫生等方面的课程内容。

5.4 “体医融合”课程评价优化策略

课程评价作为课程设置体系的重要一环,可以辅助教师掌握学生段的学习效果与自己的教学效果,使学生保持自身学习的积极性并使教师有针对性的改进教学内容[20]。西南医科大学要在“体医融合”视角下构建多样且能体现实践能力的评价形式。授课教师可增加“体医融合”相关技能考核与实践操作、运动康复技能考核等诸多手段,注重实践能力与创新意识的培养,构建多层次的评价体系,选修课要打破原有单一的课程评价,采用终结性评价与过程性评价相结合,学生自评与教师评价相结合等多种评价形式,对学生知识和技能的掌握全面客观地进行学习评价。

6 结语

健康中国战略的发展使“体医融合”理念上升到国家战略,“体医融合”复合型人才也成为社会的迫切需求,医学院校要主动肩负起交叉学科人才培养的重任,明确“体医融合”培养目标,优化“体医融合”导向课程设置,西南医科大学作为西南地区重点医学院校,其“体医融合”课程体系的构建能够更好的助推西南地区“体医融合”人才的培养与体育强国建设发展。

参考文献

[1] 印发《“健康中国2030”规划纲要》[N]. 人民日报,2016-10-26(001).

[2] 冯振伟,张瑞林,韩磊磊.体医融合协同治理:美国经验及其启示[J].武汉体育学院学报,2018,52(05):16-22.

[3] 金晓平,侯学华.学习先进经验 谋求科学发展——德国运动康复体系优势及

其对中国的启示[J].北京体育大学学报,2009,32(02):111-114.

[4] 王正珍,罗曦娟,王娟.运动是良医:从理论到实践——第62届美国运动医学会年会综述[J].北京体育大学学报,2015,38(08):42-49+57.

[5] 朱惠平.美国体育教育专业的发展历程与建设经验研究[J].南京体育学院学报,2021,20(03):59-66.

[6] 宋建亚,张逸文.美国春田学院体育教育专业硕士研究生课程设置的启示[J].

科技信息,2010(33):220+238.

[7] 王海,冯青山,王添等.共生理论对“体医结合”模式创建的启示[J].山西大同大学学报(自然科学版),2016,32(02):78-81.

[8] 杨京钟,仇军,冯晓露等.体医融合协同创新:内在逻辑、发展战略与优化路径[J].武汉体育学院学报,2022,56(11):22-29.

[9] 向宇宏,李承伟.“体医融合”下我国学校体育的发展[J].体育学刊,2017,24(05):76-79.

[10] 李璟圆,梁辰,高璨等.体医融合的内涵与路径研究——以运动处方门诊为例[J].体育科学,2019,39(07):23-32.

[11] 王波,董杰,盛磊等.体医融合内涵、模式及路径探讨[J].体育科技,2018,39(03):30-31.

[12] 王海,冯青山,王添等.共生理论对“体医结合”模式创建的启示[J].山西大同大

学学报(自然科学版),2016,32(02):78-81.

[13] 张剑威,汤卫东.“体医结合”协同发展的时代意蕴、地方实践与推进思路[J].首都体育

学院学报,2018,30(01):73-77.

[14] 赵振浩.有关医体结合专业人才培养的研究[J].当代体育科技,2014,4(06):182-183.

[15] 谢山.体医结合背景下的高校体育教学设计[J].当代体育科技,2019,9(20):142-143.

[16] 葛智斌.“体医结合”背景下基础教育体育与健康课程的问题审视与完善路径[J].广州体育学院学报,2020,40(03):100-103.

[17] 胡斌.我国体育硕士专业学位研究生教育与培养若干问题的思考[J].北京体育大学学报,2017,40(08):65-69.

[18] 陈超.全日制体育硕士专业学位研究生课程设置探索[D].湖北大学,2020.

[19] 再谈课程理论的流派. 陈侠.课程.教材.教法,1990.

[20] 孟媛.“体医融合”视角下高等体育院校体育教育专业课程体系构建研究[D].V哈尔滨体育学院,2022.