《灰雀》(三上)教学设计及评析

陆早才 武凤霞

教学目标:

1.学习生字词语,感受灰雀的可爱。

2.借助关键要素,概括故事大意。

3.聚焦男孩言行,读懂故事真相。

4.品读人物对话,揣摩人物的内心,体会男孩的天真和诚实、列宁对小男孩的尊重与呵护。

课时安排:第1课时。

教学过程:

一、学习生字词语,感受灰雀的可爱

1.出示课题,板书课题。

“雀”字,上面“小”字没有钩,下面“隹”字像鸟尾。“隹”是指短尾鸟,因此“雀”泛指小鸟。一起读课题。

2.出示灰雀图片,引导观察灰雀。

这就是灰雀,它们有的胸脯是粉红的,有的胸脯是深红的。(相机出示词组:胸脯是粉红的、胸脯是深红的。指名读,相机正音。)

说说灰雀留给你的第一印象。(漂亮、可爱)再一起读读它的名字。

3.出示列宁简介。

听了列宁的简介,你可以用哪个词来夸夸列宁?(伟大、了不起……)

二、小小故事员:借助关键要素,讲清故事内容

1.读故事,首先要能读懂大意。课文主要讲了什么?我们先来做小小故事员,一起读一读,想一想,说一说。

2.找出文中表示时间的词语和对应的内容段

落:有一年冬天(第1自然段),一天(第2~10自然段),第二天(第11~13自然段)。

默读故事,思考:每一部分主要写了什么?

3.尝试抓住时间、主要人物和事件,根据提示概括每一部分的主要内容。

出示提示:

有一年冬天,列宁……

一天,列宁发现……,男孩告诉列宁……

第二天,灰雀……

4.小小故事员连起来说一说故事大意。

三、小福尔摩斯:关注男孩言行,读明故事真相

1.故事还真是蹊跷。一天,那只胸脯深红的灰雀突然不见了,第二天却又回来了。同学们,你们知道那只灰雀昨天去哪儿了吗?(被男孩抓走了,在男孩家里)

2.我们来做一回小福尔摩斯,到故事中去寻找证据,说明真相。

出示要求:默读课文,画出“灰雀被男孩抓走”的相关证据,并圈出可疑之处。

(1)默读课文,寻找证据。

(2)小福尔摩斯结合证据和其中的疑点作案情分析。

证据一:男孩说:“没……我没看见。”

(要点:说话吞吞吐吐,其中必有隐情。)

师生合作朗读,指导放慢语速、放低声音,读出男孩的吞吞吐吐、紧张心虚。

证据二:那个男孩本来想告诉列宁灰雀没有

死,但又不敢讲。

(要点:内心如此矛盾,这事八成与男孩有关。)

指导读好关键词,体现男孩的矛盾纠结。

证据三:男孩看看列宁,说:“会飞回来的,一定会飞回来的。它还活着。”

(要点:知道灰雀还活着,又确定它会飞回来,看来灰雀就在男孩的掌控之中。)

师对比范读,指导通过加快语速、提高音量,读出男孩非常急切地想告诉列宁灰雀会飞回来。

证据四:“一定会飞回来!”男孩肯定地说。

(要点:男孩再次表示肯定,灰雀显然是被他抓走的!)

指导读出男孩肯定的语气。

证据五:那个男孩站在白桦树旁,低着头。

(要点:男孩看到灰雀又回来了,不但不惊喜,反而低着头,多反常啊!)

指导学生通过放慢语速、放低声音,读出男孩的行为反常。

3.齐读证据,读好可疑。

四、心理分析师:品读人物对话,感受人物内心

1.故事还真有意思!男孩抓走了灰雀,列宁也知道了真相,但是在他俩的对话中,却是一个不敢讲,一个不揭穿。这又是为什么呢?我们再来尝试做一回心理分析师,通过品读对话,走进他们的内心。

出示要求:同桌合作,分角色朗读对话,想一想列宁和男孩对话的时候,他们各自心里在想什么。

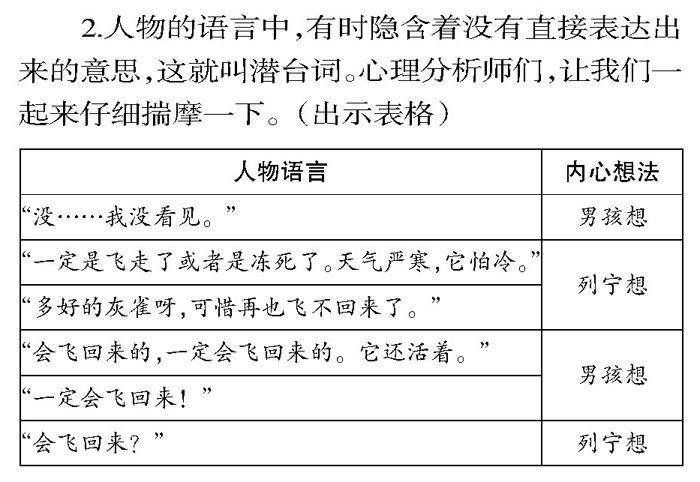

2.人物的语言中,有时隐含着没有直接表达出来的意思,这就叫潜台词。心理分析师们,让我们一起来仔细揣摩一下。(出示表格)

创设情境引读,想象人物的心理活动。

(1)当列宁向男孩询问失踪的灰雀,男孩说——(引读)“没……我没看见。”

此时,男孩想:……

(要点:我可不能把抓灰雀的事告诉他。我要是告诉了他,肯定会挨批评的。)

师:每个人都有自尊心,做了错事肯定不想让人知道。

(2)看到男孩说话吞吞吐吐,列宁说灰雀——(引读)“一定是飞走了或者是冻死了。天气严寒,它怕冷。”男孩还是没有讲,列宁又自言自语地说——(引读)“多好的灰雀呀,可惜再也飞不回来了。”

这时,列宁心里在想:……

(要点:灰雀现在不知道怎样了。这么好的灰雀,要是死了多可惜啊!)

追问1:明知男孩的回答十分可疑,列宁为什么不直接追问男孩灰雀的去向,而是反复说灰雀可怜、可惜呢?他想:……

(要点:要是直接追问,男孩可能会很难堪。还是不要揭穿他吧。)

师:原来,列宁懂得男孩内心的顾虑,是在保护男孩的自尊心。

追问2:列宁真的是在自言自语吗?此时他又想:……

(要点:说不定男孩听到我的担心,就能把灰雀放回来。)

师:原来,列宁是在用对灰雀的担心感化男孩。不仅保护男孩的自尊心,还积极想办法感化男孩,真是用心良苦。

(3)听到列宁的担忧,男孩连忙说灰雀——(引读)“会飞回来的,一定会飞回来的。它还活着。”又说灰雀——(引读)“一定会飞回来!”

男孩说得那么肯定,这时他心里想:……

(要点:别担心,灰雀在我家里,它好好的呢。放心吧,我明天就把灰雀放回来。)

师:真是个心地善良的孩子。

(4)听到男孩说得那么肯定,列宁又问——(引读)“会飞回来?”

这时,列宁在想:……

(要点:你可要说话算话啊!相信你会把灰雀放回来的。)

师:列宁故作疑惑,其实是在提醒男孩要说到做到。

(5)文章最后一部分还有一处语言描写。第二天,灰雀回来了,列宁看看男孩,又看看灰雀,微笑着说——(引读)“你好!灰雀,昨天你到哪儿去了?”

此时,低头站在白桦树旁不吭声的男孩心里在想:……

(要点:您可千万别批评我啊!我以后再也不会把灰雀抓回家了。)

师:多么天真、诚实的好孩子啊!

3.刚才同学们共同合作,做了一回出色的心理分析师。读懂了潜台词,对话也就更有意味了。再来分角色读一读对话,老师读提示语,女生读列宁的话,男生读男孩的话,比一比,谁更能用朗读体现人物的内心。

4.故事读到这儿,你想对男孩或者列宁说些什么呢?(出示)

我想对列宁说:“( )。”

我想对男孩说:“( )。”

小结:男孩的善良、诚实打动了你。列宁的伟大,不仅在于他做出的卓越贡献,更在于他对一个普通男孩的理解、宽容与呵护。不管是男孩还是列宁,他们身上的美好品质都犹如温暖的阳光,带给我们希望和力量。(出示单元主题)

美好的品质,

犹如温暖的阳光,

带给我们希望和力量。

5.列宁之所以会这么做,是因为他小时候也犯过类似的错误,是妈妈的教育感化了他,使他勇敢地承认了错误。故事《诚实的孩子》就讲了这件事,课后请同学们自己去读一读。

教学评析

语文课堂有着许多丰富的样子——以读见长的,以练为主的;趣味的,深度的;单篇教学的,单元整合的;核心问题统领的,情境任务推进的;等等。但是,在我看来,语文课堂无论侧重什么、凸显什么、追求什么,课堂的好样子都必须是遵守语文规律的,立足学生素养发展的。陆早才老师执教的三年级上册第八单元的《灰雀》第一课时教学,就有着独特的好样子,这节课的“好”不仅体现在教学设计中学习任务的干净、明确以及任务内部科学的推进,更体现在学习中学生思维看得见的发展。所以,“看得见的思维”就是这节课给予我们的好样子。

在故事梳理中看得见学生思维的条理性和概括性。三年级上学期的学生,还有着浓郁的低段学习样态,他们的思维依然以直观形象为主,类似“讲清故事内容”这一类要求很多老师是不敢涉及的,因为这一任务的完成对学生思维的条理性和概括性要求甚高。但是,陆老师在教学中不仅做了,而且做得很好。那么,她是如何破局的呢?我想,这得益于她为学生搭建了一个轻巧的脚手架:明晰故事中的人物、寻找发生的时间、理清不同时间发生的事情。几个要求很简单,但又很重要——顺着这样的线索,故事中三个时间段内容的梳理就有了清晰的思路。在教师的指导下,学生不断地自我修正。教师的价值就在于在指导学生拨开语言的迷雾,聚焦到“那只胸脯深红的灰雀不见了”“旁边的小男孩告诉他,这只灰雀会飞回来的”这两个核心要素表达上。也正是在这样化整为零的指导中,学生对故事内容的讲述不仅符合语言逻辑,而且能用简短的语言表达事件的核心。学生思维的条理性和概括性就成为可以触摸的存在。

在读明事情真相中发展学生思维的深刻性。所谓思维的深刻性是指能透过表面现象把握问题的本质,达到对事物的深刻理解。具体到这篇文章,学生作为故事的局外人、事件的旁观者,都明确知道是小男孩捉走了那只胸脯深红的灰雀,但这时的“知道”仅仅是因为看到了故事的结果,是不具有思维张力的。此时,陆老师设计了一个诱发学生思维走向深刻的关键问题——“那只胸脯深红的灰雀突然不见了,第二天却又回来了。你们知道那只灰雀昨天去哪儿了吗?我们来做一回小福尔摩斯,到故事中去寻找证据,说明真相”。于是大家化身福尔摩斯一起寻找。这时候学生表现出来的思维,明显可见其深刻。因为所有这些信息隐藏在故事的推进中,杂糅在男孩和列宁的对话间,学生不仅需要读懂文字,还需要联系生活,同时需要在脑海中建构小男孩说话、做事的样子,三边合力才能真正读得清、看得明、想得透、说得出。思维的深刻性也就在这样的阅读、思考与表达中自然而然地生成了。

在感受人物内心中激发学生思维的创造性。创造性思维是以综合性、探索性和求新性为特征的高级心理活动,是在推理、想象、联想等多种思维共同作用下才能完成的思维历练。本节课的学习中,教师不仅关注在引导学生读好列宁和小男孩的对话中培养学生良好的语感,而且特别重视在补充人物对话背后隐含的心理活动中发现人物品质,培养学生的创造性思维。比如,小男孩想“我可不能把抓走灰雀的事情告诉他。我要是告诉了他,肯定会挨批评的”等想象,让我们看到了小男孩心理的变化,也正是在这样的改变中,灰雀又回到了树林中。再来看学生推测的列宁的心理活动“说不定男孩听到我的担心,就能把灰雀放回来”等,这些内心独白合情合理,因为这些都是学生在对人物的言行分析基础上得出来的,是基于文字的推理,也是基于生活的联想,还是基于事情发展的合理想象,而推理、联想、想象恰恰是创造性思维品质独有的特征。在这一环节中,尤其让我欣赏的是陆老师设计的想象与表达,不是散落在每一次对话中,而是在列宁和小男孩关键对话内容上整体的推进,这就让学生的思维不仅有了创造性,也有了系统性,同时也强化了想象的合理性。

最后我想说的是,好的语文课堂有很多——关注知识获得的,关注能力发展的,关注思维提升的……这其中,凸显思维发展的课堂难度最大,一直是语文教学的短板所在。感谢陆老师给我们提供了一个很好的语文课堂的样子。当然,如果一定让我提个建议,我想可以在“品读人物对话,感受人物内心”环节,不妨尝试着打破“说者”与“想者”统一的设计,让“说者”与“想者”错位,也许这一“错位”会赋予语文学习新的魅力。不过纸上谈兵的想法不一定具有可操作性,说出来,仅用以开阔思路。

(作者单位:江苏无锡市教育科学研究院/江苏无锡市东林小学教育集团)

责任编辑 郝 帅