指向“教—学—评”一致性的第一学段阅读教学设计

《义务教育课程方案(2022年版)》在第五部分“课程实施”的“改进教育评价”中明确提出:“全面推进基于核心素养的考试评价,强化考试评价与课程标准、教学的一致性,促进‘教—学—评有机衔接。”本轮义务教育课程方案和课程标准修订工作在总结既往经验的基础上,将“教—学—评”一致性作为切入口,为课程改革创新实施提供了专业规范。

那“教—学—评”一致性该如何理解,教师又该如何基于“教—学—评”一致性进行教学设计呢?本文以二年级下册第八单元教学为例,尝试探讨指向于“教—学—评”一致性的低年级阅读教学设计路径,以求教于各位同仁。

一、“教—学—评”一致性的基本理解

要以“教—学—评”一致性来指导低年级阅读教学,首先要明确什么是“‘教—学—评一致性”。

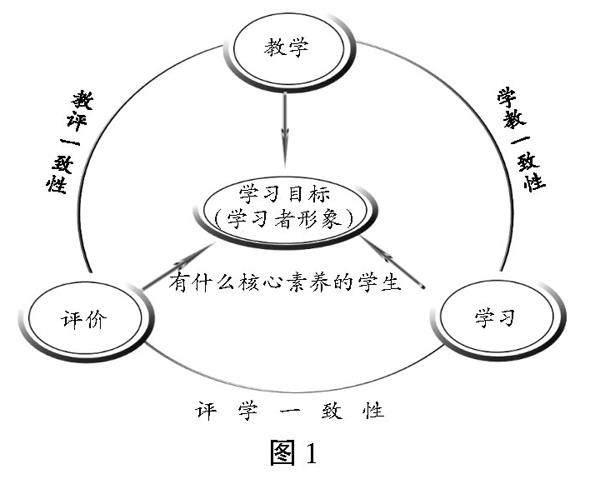

“教—学—评”一致性可以从“课程”和“教学”两个视角来看:从课程视角看,是“课程标准—教学—评价”之间的一致性;从教学视角看,是指围绕学习目标来实现“教学—学习—评价”之间的一致性。本文主要从教学视角展开探讨。

对课堂教学来说,教学目标是出发点,也是归宿。崔允漷等学者认为,“判断‘教—学—评是否一致的依据就是教学、学习与评价是否都围绕共享的目标展开……‘教是指教师帮助学生实现目标的指导活动,‘学是指学生为实现目标而付出的种种努力,‘评是指教师和学生对学生学习表现的评价,以监测学生的目标达成”[1]。教学、学习、评价三者彼此关联、互为促进,共同指向学生核心素养的提升。因此,“教—学—评”一致性是指在教学目标指导的“学—教”一致性、“教—评”一致性和“评—学”一致性。

2022年版课标理念下的学习目标是以核心素养为导向。也就是说,学习目标从原先追求知识技能转向为人的终身发展,并勾勒出了我国未来社会所需人才的形象。各学科、各学段都有根据学科课程标准的学段要求,也都可以勾勒出具有学科特征、学段特点的学习者形象。(见图1)

义务教育语文课程的核心素养包括文化自信、语言运用、思维能力、审美创造四个方面。通过“教—学—评”一致性,以期在以上四个方面的核心素养得到提升。

二、第一学段“阅读与鉴赏”的要求与学习目标类型对应解析

课堂教学要体现“教—学—评”一致性,首先要确立学习目标。教学行为的主体是教师,学习行为的主体是学生,评价行为的主体狭义理解应该是第三方。三个不同的主体,如何实现“教—学—评”的一致性呢?

2022年版课标中,只有课程的总目标和学段要求,因而,解析学段要求并与学习目标类型进行对应解析,方能实现“教—学—评”一致性。课程目标是坐标原点,课程目标里的学段要求则是制订学习目标的重要依据。

第一学段“阅读与鉴赏”的要求有五条,前三条以课内学习阅读为主,后两条以课外自主阅读为主。因本文讨论的是课内阅读教学,所以后两条暂且不做解析。

第一学段“阅读与鉴赏”前三条要求如下:

1.喜欢阅读,感受阅读的乐趣。学习用普通话正确、流利、有感情地朗读课文。学习默读。

2.结合上下文和生活实际了解课文中词句的意思,在阅读中积累词语。认识课文中出现的常用标点符号,在阅读中体会句号、问号、感叹号所表达的不同语气。借助读物中的图画阅读。

3.阅读浅近的童话、寓言、故事,向往美好的情境,关心自然和生命,对感兴趣的人物和事件有自己的感受和想法,并乐于与他人交流。诵读儿歌、儿童诗和浅近的古诗,展开想象,获得初步的情感体验,感受语言的优美。

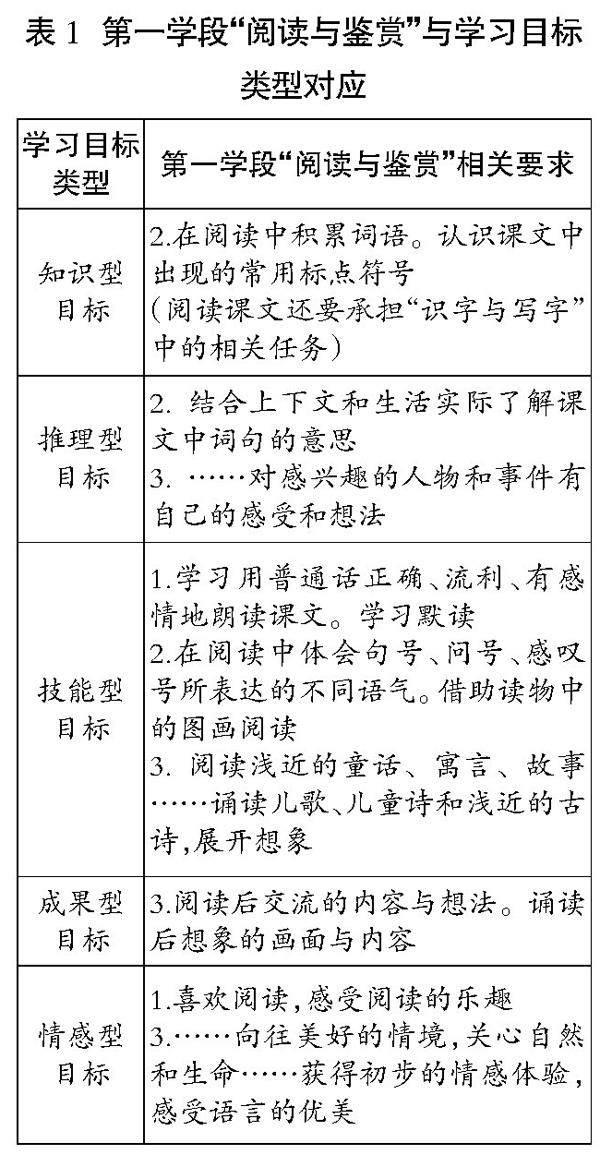

一般而言,学习目标主要有五种类型:知识型、推理型、技能型、成果型和情感型。知识型目标代表了支撑每个学科的事实性信息、程序性知识和对概念的理解。推理型目标详细说明了学生在不同学科中,有效应用所学知识 (做得好)的思考过程。技能型目标是指以成功展示获得身体动作技能表现作为学习的核心。成果型目标是指用手工制品来描述学习,其中成果的创造是学习目标的重点。情感型目标反映态度和情感状态。[2]

根据这五种学习目标类型,可以把第一学段“阅读与鉴赏”主要指向课内阅读的前三条要求进行对应分解。(见表1)

特别说明,上表是根据要求的核心指向与学习目标类型建立对应关系,并非完全是一一对应关系。如第三条要求中的“对感兴趣的人物和事件有自己的感受和想法”,其要求的核心指向“推理型学习目标”,但这也是一种阅读的技能,涉及“技能型目标”。教学设计的时候,要落实要求对应的核心目标,同时也要关注涉及的其他目标。

这样的学习目标类型与学段要求进行对应解析,有助于教师更清晰、准确地制订单元目标和课时目标,更好地保障“教—学—评”的一致性。

三、指向“教—学—评”一致性的第一学段阅读教学设计

有了对“教—学—评”一致性的基本理解,并根据学习目标类型对低年级阅读教学要求进行了解析,就要思考指向“教—学—评”一致性的第一学段阅读教学设计思路。崔允漷、王少非等学者认为,遵循“教—学—评”一致性的教学设计,关键技术是“逆向设计”,主要有以下三大步骤:制订指向核心素养的教学目标、设计匹配学习目标的评价任务、组织嵌入评价任务的学习活动。[3]

下面就以二年级下册第八单元教学为例,进行具体阐述。

(一)制订指向核心素养的学习目标

学习目标的制订,除了课程标准里的课程目标和课程要求外,还要对教学资源和学生实际学情进行分析。

本单元的人文主题是“世界之初”,编排了《祖先的摇篮》《羿射九日》《黄帝的传说》,和口语交际“推荐一部动画片”以及语文园地。

本单元的学习重在通过整体感知、联想想象,感受文学语言和形象的独特魅力,获得个性化的审美体验,可以“文学阅读与创意表达”学习任务群为核心,引领整个单元的学习。

本单元其中一个教学重点是“根据课文内容展开想象”。一年级上册第六单元《影子》《比尾巴》《青蛙写诗》《雨点儿》等课文就是以想象为主题的;二年级上册第七单元《古诗二首》《雾在哪里》《雪孩子》也是以想象为主题的。怎么想象?课后练习里提供了想象路径,如《雪孩子》一课用泡泡语提示“看着雪孩子变成了白云,小白兔心里会想些什么呢?”,学生用自己的话来表述即可。本单元的想象,则重在仿照课文的表达形式说(写)一个小节诗歌,或者自己从课文中找出神奇的内容,展开想象,形成画面,讲述故事。二年级下册第二单元学习过“读句子,想象画面”,可见,学生对根据词句内容联系生活实际或生活体验想象画面,已有一定的基础,具备初步的能力。而本单元重在借助故事情节,深入理解课文内容后展开想象,是对“读句子,想象画面”的发展和提升。

本单元另一教学重点“根据提示讲故事”。学生在二年级上册第八单元《风娃娃》中学过“根据提示讲故事”;在二年级下册第一单元《开满鲜花的小路》中学过“借助插图讲故事”、在《小马过河》中学过“借助词语讲故事”等。本单元的讲故事要讲清楚主要内容,还重在讲出神奇之处,不断提升学生的语言表达能力。

基于以上分析,从基础性和发展性两个维度制订本单元学习目标如下:

基础性目标:

1.通过多种方法识记本单元34个生字,读准1个多音字,会写25个汉字,会写34个词语,发展自主识字、写字能力和归类梳理能力。(知识型学习目标)

2.正确、流利地朗读课文,学习默读,做到不指读。(技能型学习目标)

发展性目标:

1.能借助课后的表格内容、示意图等提取课文主要信息,了解课文内容,发展整体把握文本内容的能力。(技能型学习目标)

2.阅读时,能借助课文的内容、语言、插图等展开想象,根据课文语言图式表达自己的想象和思考,学习讲述故事,增进对神话、传说的审美体验,发展审美能力和表达能力。(推理型学习目标、成果型学习目标、情感型学习目标)

(二)设计匹配学习目标的评价任务

众所周知,学习评价有两大方式,即形成性评价和总结性评价。形成性评价是结合学习进程展开的评价,总结性评价主要指期中、期末考试等。低年级阅读教学课堂采用形成性评价,主要有以下三种评价方式:一是口语类评价,如口头回答、口头汇报等;二是纸笔类评价,如随堂练习、书面作业、小测验等;三是操作表演类评价,如动手操作、分角色表演等。

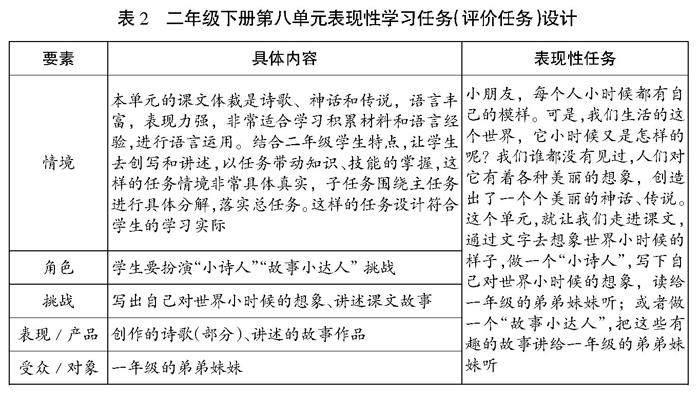

在“教—学—评”一致性的框架中,一般把“学习任务”称为“评价任务”,因为学习任务匹配学习目标,具有评价功能。学习任务(评价任务)的评价标准是学习目标的具体化,要从“做什么”(学习任务)和“做到怎样”(评价标准)两个维度做出清晰阐述。

学习任务(评价任务)设计体现表现性评价的五大要素,即情境、角色、挑战、表现/产品、受众/对象。本单元的学习任务设计如表2所列。

主任务设计好后,再设计富有逻辑关系的各层级任务,本单元的各层级学习任务框架构建如图2所示。

评价标准(评价量规)对学生的学习起着引领作用。因此,必须在学生创作产品(作品)之前就应该编制好,且与学习目标相一致。又因任务的复杂性和表现水平的不同,评价标准(评价量规)应从不同维度进行描述,考虑学生的不同水平层级。以任务二“学习单元课文,细述远古世界”中的子任务一和子任务二为例加以阐述,如下页表3所列。

如此设计,让学生运用所学知识来解决真实世界中问题的评价任务,既是学习任务,又便于教师更深层次、更全面地了解学生的所知和所能,利于教学的开展,充分体现“教—学—评”的一致性。

(三)组织嵌入评价任务的学习活动

学习活动的设计,要与评价任务相契合,要尊重学生学习的主体地位,让学生在语文实践中掌握语文知识和语文技能,形成语文素养。根据不同的学习目标和学习任务,语文学科的实践活动呈现多样化。

本单元嵌入评价任务的学习活动设计如下:

任务一:浏览单元内容,构想远古世界指向“教—学—评”一致性的低年级阅读教学,不仅教师要明确教学目标和教学内容,也要让学生了解自己将要学的是什么,要学到什么程度。学习任务一的设计,就是让学生对单元整体内容有大致了解,对远古世界的样貌有初步的浪漫想象。可借助两个学习活动展开。

学习活动一:看单元目录,浏览课文,初步感知单元内容。

学习活动二:交流自己认知中的远古世界样貌。

任务二:学习单元课文,细述远古世界

学习任务二是紧扣教材内容,分设四个子任务,每个子任务的完成都要符合文学阅读的基本规律,即从“整体感知,了解主要内容”到“深入文字,品悟文学语言和形象”,再到“积累迁移,实现生活运用”。以子任务二“展开想象,按照故事发展顺序,讲述神话故事”为例,就可以设计以下四个嵌入评价任务的学习活动:

学习活动一:练习正确、流利地朗读课文。

学习活动二:默读课文,理清故事的起因、经过、结果,并连起来说一说。

学习活动三:交流神奇之处,学讲《羿射九日》故事。

学习活动四:完成基础性目标中的其他任务。

任务三:整理单元内容,反思学习成效

完成一个单元的学习内容,往往需要两周左右的时间。对低年级学生来说,这个单元“学了什么”“怎么学的”“学得怎么样”等问题,需要进行梳理和反思,否则容易遗忘,不利于知识的结构化和对学科思维等的发展。任务三的设计,就是让学生对自己的学习进行反思,并优化学习成果,实现运用于真实生活。以子任务一为例,就可设计以下三个学习活动:

学习活动一:回顾、整理单元内容,开展自我评价。

学习活动二:选择一份最满意的作品,请同学修改建议。

学习活动三:根据建议,修改、完善作品。

概括以上内容,构建单元教学思维导图(见图3)。

正如崔允漷教授等专家所言:只有“教—学—评”一致性在课堂实践中落实了,2022年版课标要求才能转化为学生的实际素养。但是,需要指出的是,以上讲述的是“教—学—评”一致性设计与实践的基本路径,而课堂实践是灵活的、生动的,不可能也不需要、不应该刻板执行。让我们做一个智慧的教师,在教学实际中做出符合“教—学—评”一致性要求的丰富演绎。

参考文献:

[1] [3]崔允漷,王少非等.新课程关键词[M].北京:教育科学出版社,2023:170-175.

[2]雷浩. 基于核心素养的“教—学—评” 一致性探讨[J].课程·教材·教法,2023(10):45-46.

(作者单位:浙江杭州市安吉路教育集团新天地实验学校)

责任编辑 郭艳红

曹爱卫

正高级教师。浙江省特级教师、浙江省教坛新秀、浙江省师德楷模。杭州师范大学硕士研究生实践导师。杭州市曹爱卫名师乡村工作室、拱墅区曹爱卫特级教师工作室导师。对小学低年级语文教学有独到研究,提出“智趣”语文教学主张。