试题命制:言之有据,虑周藻密

严小卫

摘 要:对以郡县制为命题中心的试题探讨说明:情境是历史试题命制的依托,文法、史实、史识是试题骨架,专业阅读是试题命制的源头活水。专业阅读需要开放、聚焦,这样能使试题言之有据、虑周藻密,也能让试题情境鲜活、新颖,提升试题的信度和效度、贴近中国高考评价体系“一核四层四翼”的要求。

关键词:郡县制 命题 专业阅读 情境

统编教材以其严密的历史逻辑和严谨的治学态度,给一线教师提供了良好范例。同时,它言简意赅、言近旨远的表达也给老师们带来挑战,需要老师们仔细揣摩、调研,扩大专业阅读。而针对教科书中若干重要知识的试题命制,更要在充分占有史料的前提下认真思量。

一、试题再现与试题赏析

有一道关于郡县制的试题,在网上流传甚广,也被较多教辅资料收录其中。从一教辅资料标注的信息看,此题是某省省会的高一期末联考试题,其内容是:

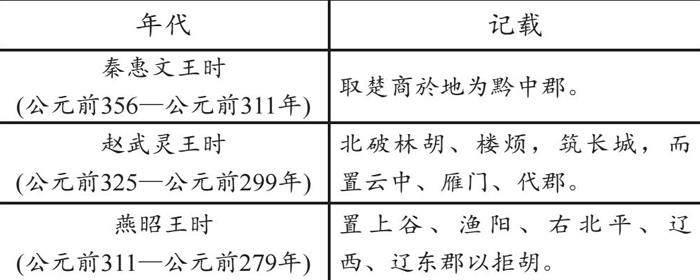

例1 下表是战国时期有关郡的历史记载,据此可知当时

A.郡的设置与军事战争相关

B.分封制退出了历史舞台

C.郡是地方最高的行政区划

D.诸侯国普遍推行郡县制

例1设置了新情境,考查史料实证和历史解释素养,隐含对时代特征的知识考查,可谓一石三鸟匠心独具。对照课标“历史学科核心素养水平划分”,具体考查的是史料实证“水平1”之“能够从所获得的材料中提取有关的信息”及历史解释“水平2”之“能够选择、组织和运用相关材料并使用相关历史术语,对个别或系列史事提出自己的解释”,也符合这一学习阶段对学生的学业质量要求,符合考试性质。试题针对学科主干知识展开,系列化的材料能有效区分学生能力水平,四个备选项的设置基于材料、考查方向各异(分别关于郡县制的成因、影响、地位及事实状况),这都有利于提升试题的信度和效度。不过,从科学命题的角度探查,例1有两个有待商榷之处。

二、试题商榷及专业追溯

第一,题干表述不严谨。其一,题干“下表是战国时期有关郡的历史记载”,其字面意思是战国时期有关郡的历史记载都在下面的表格中。从常识判断,这一表述有误。翻检史料,战国时期关于郡的历史记载有很多,仅列三条:

①《史记·匈奴列传》:“(秦昭王之母)宣太后诈而杀义渠戎王于甘泉,遂起兵伐残义渠。于是秦有陇西、北地、上郡,筑长城以拒胡。”[1]

②《后汉书·西羌传》:“至王(周)赧四十三年,宣太后诱杀义渠王于甘泉宫,因起兵灭之。始置陇西、北地、上郡焉。”[2]

③里耶秦简J—0706:“绾请许而令郡有罪罚当戍者,泰原郡署四川郡;东郡、叁川、颖川署江湖郡;南阳、河内署九江郡。”[3]

所以,表格仅是战国时期关于郡的部分记载,而非全部。显然,由部分材料得出的结论,不一定就是符合全部材料的。

其二,例1题干“下表是战国时期有关郡的历史记载”,在历史学科背景下,其含义为“下表”是“战国时期”的记载(原始样貌的)。显然,表述不妥,战国时期的文字、行文与现代当然有别。事实上,表格内容是后人对战国时期对于郡的记载的爬梳之后归类统计成果的一部分。正确的表达,不妨是“下表是对战国时期关于郡的记载的部分统计”之类。

第二,试题设问时空尤其是时间不同一。表格所涉时间是三个时间段,从属于战国时期。但设问句中的“当时”按语法是指前句中的“战国时期”,用一个“时间点”中的解读去覆盖包含这个时间点的“时间线”,答案容易出错,如下“商榷”对此详述。

第三,试题结论待商榷。单看四个备选项,答案为A没有异议,而且A项与材料也是对应的,有材料依托。但是,A项与试题题干连读,即有“据此可知当时郡的设置与军事战争相关”的表述。如前述,“当时”即“战国时期”,故此题的结论是“据此可知战国时期郡的设置与军事战争相关”。材料所涉郡的设置与军事战争相关毫无疑义,但“战国时期郡的设置与军事战争相关”的表述扩大了郡的数量和范围,表达出“战国时期所有郡的设置均与军事战争相关”之意。这一表述有武断之嫌,证伪这一论点需要专业阅读。

台湾学者严耕望的《中国地方行政制度史·甲部(秦汉地方行政制度)》及厦门大学的周振鹤教授著作《中国地方行政制度史》是关于郡县制研究的权威之作,两位学者的深耕为我们揭示了郡的起源及演变,值得比较阅读。前者是竖排版本,后者对前者的观点有所借鉴又有出新,故下述引用主要来自周先生著作,略参严先生之文。

首先,“郡”在春秋时期的文献中已经出现,战国时期有些郡的设置是因袭前设。目前发现,“郡”在春秋时期的文献中仅出现两次,其中引用较广的是《左传·哀公二年》所载:晋国执政大夫赵简子在讨伐范氏与中行氏前,为鼓励将士用命,答应“克敌者,上大夫受县,下大夫受郡,士田十万,庶人工商遂,人臣隶圉免”。[4]虽然直到现在研究者对此处郡、县的地位仍略有争议,但该史料说明春秋时期已有“郡”是确定无疑的。那么,战国时期部分郡的设置是沿袭春秋时期的设置,当没有问题。故而,从这一角度看,试题的结论表述不当。

其次,战国时期新设郡的设置原因分析。战国时期的新设郡,主要有两种情况。

三家分晋后,河西地区归魏所有。此地本是晋惠公答应给秦人,以换取秦支持其归国登位的,虽后来一度爽约,最终仍不得不献与秦。后秦乱,河西入于魏。不知于何时,此地置为上郡,故至秦惠文王十年时,魏献上郡十五县给秦。[5]此郡属于第一种情况,即难明其因。

战国时期,各国的郡都设在边地,郡的长官又称守,可见郡的作用是在军事方面。魏在河西除上郡外,还置有西河郡,目的是防秦。后来在失西河、上郡后,退而在河东设郡,仍为防秦之用。其他诸侯国之间也有为同样目的而置郡,尤其在各国交界地带。[6]除了诸侯国之间争池夺地之战外,各国还向北、西、南三方少数民族地区不断扩展其领域,并设郡予以防守,如赵设云中、雁门、代郡是为了防林胡、楼烦的。燕设上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东等郡,是防东胡的。秦设陇西、北地二郡是为了防戎的。楚设巫郡、黔中是为了防百越、西南夷的。[7]这些郡的设置属于第二种情况,即与军事战争相关。

于是,我们有了关于郡的大致认识:它发端于春秋,战国时期设置增多,主要因军事政治考虑而设置在各诸侯国的边地。综合上述分析,对例1的题干部分修改如下:“有学者统计了战国时期对郡的记载,下表是其部分统计内容。表格内容能够实证当时”。

三、试题命制与专业阅读

试题命制是严谨、创新的工作,其重大意义毋需赘述。个人认为,就历史科试题而言,文法、史实、史识三者是构筑一道好题的基石。随着时代的变化,三者均会有一定的更新,故而,长期、主题式的阅读尤为必要。下面就此举例阐述。

第一,关于文法。“主旨”“旨在”“意在强调”成为高考命题中的高频设问词,试题考查学生对材料的理解以及推理。一般而言,对同一材料的理解,可能因读者的立场、分析方法等的不同而出现虽不同但又符合逻辑的解读。不过,此类试题一般有具体时空限定,加上客观题是选最佳项的题型特征,这些历史解释相当程度上就具有了唯一性。所以,此类命题形式实质上是考查学生调动相关史实在特定历史场景中进行历史解释的能力,或者说是考查把史事放在特定时空中进行历史解释的能力。这是历史学科的重要特征,故而此类试题反复在高考真题中存在。

例2 进入20世纪下半叶,随着科技的进一步发展,世界各地区之间的交往越来越密切,极大地推动了世界文化的全球化。但是,我们必须同时看到,世界文化的全球化是在各种文化发展极不平衡的状态下进行的,这使得各民族国家和地区文化的特殊性与独立性也得到了空前的关注。如果说世界文化的全球化源于自身质的规定性的话,那么民族或地区文化也有自己内在的运行逻辑。这一材料旨在说明

A.世界文化的全球化是一种不可改变的发展趋势

B.各民族和地区的文化应按照固有轨迹各自演进

C.世界各民族需要积极吸纳其他民族的优秀文化

D.尊重文化多样性是世界文化全球化的应有之意

“旨在”是常用词汇。但查《汉语词典》,“旨在”一词未见收录,“旨”字释为①意义;用意;目的。②意旨,特指帝王的命令。与“旨”相关的词组有:主旨、要旨、宗旨、旨趣、旨意。可见,我们熟视无睹的“旨在”是一个复合词,其含义可意会、难言传——显然,试题用语的严谨性还需斟酌。

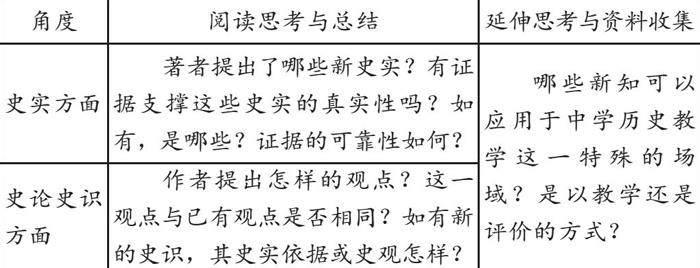

第二,关于史实和史识。就学科著作而言,专业阅读能增加我们的史实储备,增长我们的史识。结合自身读书实践和中学历史教学的实际,进行专业阅读的内在理路如下:

这样的读书理路能让我们在获取新知后不盲从、有见地,让历史教学和评价有源头活水,从而保证教学质量。

一个偶然的机会,我接触到一部关于希腊史的著作,其颠覆性的观点在让人耳目一新的同时又疑窦丛生,如序言中:“国内出版的几乎所有关于古希腊历史的书上无不这样说:‘希腊文化是西方(欧美)文化的源头。希腊文化开始于爱琴文化,爱琴文化包括克里特文化和迈锡尼文化。希腊文化一产生,就显示出自己的独特性质……云云。殊不知,这些说法完全完全违背考古实证,也没有任何可资考证的可信史料作为支持”。[8]作为一个在教学一线的历史教师,我难以对此论断立马做出裁决,但质疑之心是:何以当前的史著、改版后的历史教材仍持此论?如果处在叛逆期的青年学生看到类似说法,他们更乐于播散乃至接受此种“石破天惊”的言论。为高效处理此类信息,我从该书中摘取了一段内容,原创了一道试题:

例3 有人提出,“希腊本身从来没有古代中国那种国家修史的传统,没有留存下任何真实可信一而贯之的古代文献和历史,能够像中国的二十四史等历史文献那样世世代代不中断地传世。因之,这些二手、三手文献(注:指通过阿拉伯文、希伯来文等对希腊的记述)中关于古代希腊的种种记载描述都是高度不可信的”。[9]对此,解读正确的是

A.没有一手文献支持的希腊史就不是信史

B.史学家需要认真地考证与辨析他所研究的事实

C.历史事实的考辨需要考古学的进展和史学家的价值判断

D.历史学家应像其它社会科学一样提倡百家争鸣,而非定于一论

例3指向历史事实的获取。试题材料对古代希腊历史进行了全盘否定,否定的依据是它没有一手文献资料的支持,显然这一论证不正确。历史学最重要的原则是“论从史出、史由证来”,正确选项B即意在此,它间接、委婉地批评了材料论者:仅仅依据材料是二、三手文献而否定材料内容的准确性、真实性,当然错误。干扰项A是对材料观点的提炼;干扰项C是对如何进行历史考证的阐述,其中“需要考古学的进展”夸大了考古学的作用,而“需要史学家的价值判断”又增添了考证的主观性;干扰项D则用“百家争鸣”模糊了历史事实的唯一性与历史评价的多元化。综上,例3是包含了历史事实与历史评价、历史考证方法、历史研究的综合考查,相对全面地考查、强化了学生的史证素养,指向课程标准学业质量水平3之“能够对史料进行整理核辨析”、水平4之“能够在辨别史料作者意图的基础上利用史料”,从而让学生在接触新信息时有清明的心态和意念。

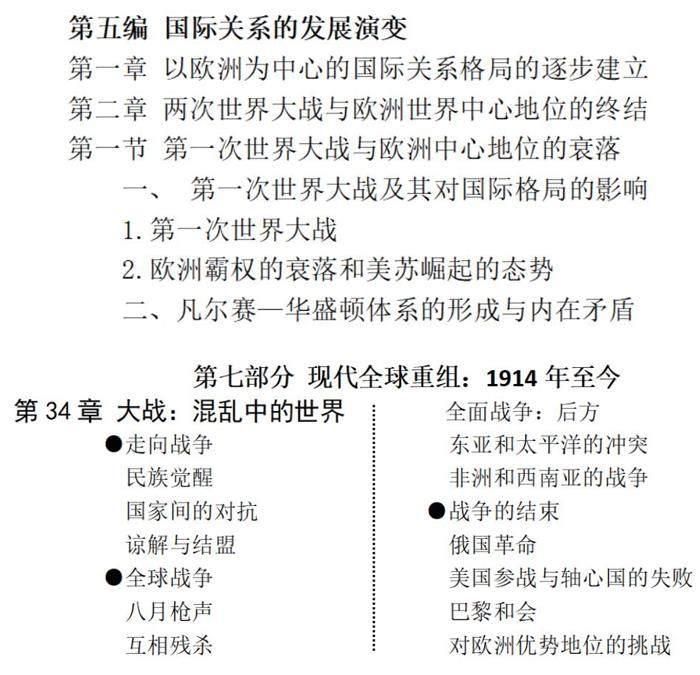

在史识方面,随着时代变化,历史叙事会发生较大变化。比如,对于第一次世界大战,两本世界史著作就表述迥异,兹将涉及此内容的目录比较如下:

第一个目录源自徐蓝主编的《世界近现代史 1500—2007》。在叙事结构上,该书“以近代早期的世界全貌为开篇,然后以时序发展为经线,以资本主义的发展历程,社会主义从理论到实践的发展,殖民体系的建立、瓦解和发展中国家的发展,国际关系的发展演变,近代以来西方文化的发展与社会生活的变迁等五个方面为纬线,进行整体叙述。注重历史事实和发展趋势,长时段地勾勒人类历史不断走向现代化、走向全球化、走向多极化、走向进步的过程”。[10]所以对第一次世界大战的历史叙事,它是从宏观国际关系演变出发进行整体勾勒。

第二个目录源自美国杰里·本特利所著的《新全球史:文明的传承与交流》。本书“倡导的是一种新的全球史观,突出了人类历史中的两个主题——“传统”和“交流”,一纵一横,为纷繁复杂的世界历史确定了焦点……作者把世界历史的整体框架解析为七个大的时段,在每个时段,都致力于刻画多种文化交流背景下所有社会的共同经历”[11]。在此视角下的第一次世界大战历史叙事,各区域板块得到统整和具体关注,不同力量间的角力、交互也得到较细致的阐述。

在此背景下,我以前述两段目录为材料,命制了一道主观题:

例4 阅读材料,完成下列要求。(材料略)

上图是两本世界史著作中关于“第一次世界大战”的目录。请仔细解读图片,以“史著中的第一次世界大战”为主题,发表你的见解。要求:主题明确,史论结合,表述成文。

例4设置的参考答案为层次性评分:(1)第一次世界大战史实;(2)史著是我们了解第一次世界大战的重要来源;(3)史著对第一次世界大战内容的选择反映了作者的史观及他对时代主题的呼应;(4)不同史著均为时代之书,影响史学及时代演进,要对其内容、史观作认真辨析。其中,(1)为史实性表达,(2)(3)(4)为史论。这样的评分建议有利于学生对史实进行“是什么”“怎样知道它是什么”“它为什么是这样”的哲思,指向课程标准学业质量水平3之“能够对史料进行整理核辨析,并判断其价值”、水平4之“能够比较、分析不同来源、不同观点的史料”“能够在辨别史料作者意图的基础上利用史料”,既加深对知识的掌握,又能在新的问题情境中锤炼思维,提升历史思维水平。

总之,命题是专业且严谨的工作,文法、史实、史识是其骨架,阅读是试题命制的源头活水。开放、聚焦的阅读既能保证试题的科学性,让我们言之有据,虑周藻密,完成好试题命制的基础性工作;也能拓宽我们的视野,让我们在命题时有更多鲜活的素材、更多的情境活动,让试题更加符合中国高考评价体系“一核四层四翼”的要求,更好地育人、选人。

【注释】

[1] 司马迁:《史记》,北京:中华书局,1982年,第2885页。

[2] 范晔:《后汉书》,北京:中华书局,1965年,第2874页。

[3]陈松长:《岳麓书院藏秦简中的郡名考略》,《湖南大学学报(社会科学版)》2009年第2期,第9—10页。

[4][5][6][7]周振鹤:《中国地方行政制度史》,上海:上海人民出版社,2019年,第32、36、36、37页。

[8][9]何新:《希腊伪史考》,北京:同心出版社,2013年,第1、4页。

[10]徐蓝:《世界近现代史1500—2007》,北京:高等教育出版社,2012年,扉页。

[11][美]杰里·本特利等著,魏凤莲等译:《新全球史:文明的传承与交流(第三版)下》,北京:北京大学出版社,2007年,封底页。