授人以鱼不如授人以渔:数字普惠金融、人力资本与共同富裕

张鹏 庄妍 施美程

摘 要:受益于数字经济的快速发展,中国数字普惠金融功能定位、服务对象更加多元,农村居民金融服务可得性极大增强,为新时代乡村振兴和共同富裕注入了动力。本文先从理论上分析了数字普惠金融在提高农村居民收入、降低城乡收入差距中的作用机制,然后运用2013—2020年北京大学数字普惠金融指数和245个地级市的相关数据对理论假说进行了检验。研究结果显示,数字普惠金融的发展能够显著缩小我国城乡收入差距。其中的机制在于,数字普惠金融提高了人力资本水平,让农村居民通过金融服务可以触及更多发展机会,进一步推动城乡收入差距不断缩小。基于以上结论,文章提出了推动数字普惠金融走深走实的政策建议。

关键词:数字普惠金融;人力资本;城乡收入差距

中图分类号: F832.0 文献标识码:A 文章编号:1674-2265(2024)05-0036-12

DOI:10.19647/j.cnki.37-1462/f.2024.05.004

一、引言

党的二十大报告指出“中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化”,要求“着力推进城乡融合和区域协调发展”“坚持城乡融合发展,畅通城乡要素流动”。造成城乡收入差距的主要原因在于驱动城乡经济发展的各类要素投入存在巨大差异,以金融要素为例,无论是生产方面还是生活方面,城乡金融可及性、可得性都存在较大鸿沟,针对乡村发展特色的个性化、定制化的金融服务较少,使得农业、农村和农民很大程度上无法通过现代金融的资源配置、风险管理等功能实现乡村振兴战略中产业兴旺、生活富裕等物质方面的要求,并进一步对生态宜居、乡风文明、治理有效等精神层面的要求形成负面影响。

近年来数字技术的普及进步不仅推动着数字产业快速发展,也通过数字化赋能使很多传统产业实现脱胎换骨、凤凰涅槃。金融业便是典型例证之一。传统金融的 “嫌贫爱富”导致“金融排斥”现象比较明显(朱超和宁恩祺,2017)[1],城乡居民无法获得较为公平和一致的金融服务,成为影响农村经济发展和社会进步的桎梏。“数字化”和“普惠化”是数字普惠金融最鲜明的特征。“数字化”说明了驱动现代金融发展的工具和科技手段有了巨大转变。过去城乡间存在较大发展差异,加之金融业风险管理等要求,传统金融对广袤的农村地区和广大农民服务明显不足,城乡间金融可及性和可得性的鸿沟成为横亘在城乡资源整合、经济发展和要素流动等方面的“大山”。但随着移动终端、互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等信息数字技术不断升级迭代,金融和科技相结合(Fintech)实现金融业态脱胎换骨式发展。“普惠化”体现了金融产品和服务的对象和边界大大拓展。传统金融产品和服务的对象主要集中于城市,银行贷款主要面向企业业务而非个人业务,广袤的农村地区和广大的农民群体由于缺乏必要的抵押物而难以获取金融产品和服务,而“普惠化”金融的立足点正是提高包括“三农”主体在内的全社会金融服务的覆盖面、可得性和满意度,创新贴近大众的业务模式,延伸渠道网络的触达能力,拓展金融机构的服务边界。显然,数字普惠金融发展可以为原来被传统金融忽略的“三农”领域提供快捷、方便和高效的金融产品和服务,以缩小因传统金融可得性差异导致的城乡居民在生产、生活等方面的巨大差距。那么,近年来中国数字普惠金融发展是扩大还是缩小了城乡居民收入差距呢?即以“数字化”和“普惠化”为特色的现代金融服务能否在实现乡村振兴和共同富裕任务中发挥应有的作用? 进一步而言,以“数字化”和“普惠化”为特色的现代金融服务通过什么渠道影响城乡居民收入差距?数字普惠金融只有从根本上提高“三农”发展能力,充分激发农业、农村和农民发展的内生动力,才能有效解决城乡收入差距问题。因此,本文从人力资本视角切入,考察数字普惠金融对城乡收入差距的影响。

二、文献综述

关于金融发展与居民收入差距,Greenwood和Jovanovic(1990)[2]在借鉴库兹涅茨假说的基础上开创性地研究了金融发展与收入分配之间的关系,指出金融发展对收入分配的影响呈倒U形,即金融发展对收入差距的影响存在门槛效应:在金融发展的早期阶段,低收入人群由于无法达到金融服务的门槛而无法利用金融产品和服务获取收益,但富人则不受此限制,其可以凭借较高水平的抵押品和信用条件,利用金融杠杆获得投资收益,因此,在这一阶段金融发展会拉大收入差距;而随着经济社会不断发展,低收入群体的收入水平也逐渐提高,金融门槛逐渐降低使得低收入群体可以获得金融服务并增加收入,进而缩小收入差距(Banerjee和Newman,1993;Galor和Zeira,1993)[3,4]。此后学界基于多种视角对“倒U形”假说进行了验证(Kim和Lin,2011;Shahbaz和Islam,2011;Ko?ak和Uzay,2019;Nguyen等,2019;Younsi和Bechtini,2020)[5-9]。然而仍有部分文献持相反态度,认为金融发展和收入分配均衡化不能够同步实现,特别是像我国这样的地区金融发展差异较大同时又面临转型的发展中大国,地区间差异、个体间差异和转型快慢等特征都会使得金融发展对收入分配产生差异性影响。温涛和王煜宇(2005)[10]发现中国金融发展对农民收入增长具有显著的负效应。叶志强等(2011)[11]的实证经验显示金融发展会加重我国的城乡收入分配不均,主要表现为金融发展能够显著降低农村居民收入。杨楠和马绰欣(2014)[12]发现我国金融发展对城乡收入差距的影响整体存在倒U形特征,但地区间阶段性差异明显,Ⅰ类地区、Ⅱ类地区已处于倒U形曲线的下降阶段,Ⅲ类地区将在2018年进入该阶段,而Ⅳ类地区在近10年内不会进入该阶段。胡德宝和苏基溶(2015)[13]却发现现阶段我国金融发展与收入分配间不存在倒U形关系,同时金融发展能缩小收入差距,有利于提高低收入家庭的相对收入。

近年来随着数字化对金融行业的影响日益加深,数字普惠金融得以快速发展。如何对数字普惠金融这一全新概念进行定义和衡量成为国内外学者研究的重点话题。从目前看,国内外文献普遍从数字普惠金融定义出发,通过挖掘多因素来构建指数对其进行衡量。Sarma和Pais(2011)[14]借鉴了联合国人类发展指数(HDI)的构建方法,从金融的可得性、易得性和银行业服务的覆盖度三个维度构建了普惠金融指数(IFI),以此来衡量各个国家普惠金融的发展程度。郭品和沈悦(2015)[15]根据百度搜索引擎数据库,利用文本挖掘的方式,从新闻中统计预先设定的原始词库的词频,构建了互联网金融指数。李建伟(2017)[16]进一步从渗透性和使用效应性角度构建了我国普惠金融发展指数。郭峰等(2020)[17]基于蚂蚁金服的微观数据,整理并分三期发布了2011—2020年覆盖全国各省、地级市和县域的“北京大学数字普惠金融指数”,为我国数字普惠金融的研究提供了较为权威的量化指标。

基于数字普惠金融衡量的研究成果,学者们进一步分析了数字普惠金融对我国城乡收入差距的影响及机制。徐敏和张小林(2014)[18]建立VAR模型分析发现普惠金融能够缩小城乡居民收入差距,但是效果并不明显。李建伟(2017)[16]建立空间计量模型验证了我国省级普惠金融发展整体上可以缩小收入分配差距,同时还发现了二者在省域层面表现出的非完全一致的“U形”关系,并验证了省域之间存在的溢出效应。张子豪和谭燕芝(2018)[19]使用空间面板计量模型揭示了数字普惠金融能有效促进城乡收入差距的缩小,尤其是扩大金融服务覆盖范围的效应非常明显。张贺和白钦先(2018)[20]以城镇化率作为门槛回归变量,发现数字普惠金融指数能够显著缩小我国城乡收入差距,并且对于城镇化率高的地区,收敛效应更明晰。梁双陆和刘培培(2019)[21]使用互联网普及率作为数字普惠金融的工具变量验证了其对城乡收入差距的降低效果。赵丙奇(2020)[22]使用门槛效应模型检验发现,在经济发达地区,数字普惠金融显著促进了城乡收入差距的缩小;但在经济欠发达地区,只有当数字普惠金融达到较高水平时,才能有效缩小城乡收入差距,而在低水平时其发展只会加剧城乡之间的收入差距。熊德平和陈昱燃(2020)[23]的研究也发现数字普惠金融对城乡收入差距的影响具有先扩大后缩小的转折性特征。杨彩林等(2022)[24]通过构建空间杜宾模型研究了农户信贷供给在数字普惠金融影响城乡收入差距中的中介作用。张启文和田静(2023)[25]发现数字普惠金融能够通过提高农户信贷供给水平缩小城乡收入差距。此外,宋晓玲(2017)[26]、周利(2021)[27]等的研究结果也都支持数字普惠金融的发展对我国城乡收入分配的改善效果。

目前国内也有从人力资本视角讨论数字普惠金融与城乡收入差距的研究。徐光顺和冯林(2022)[28]指出随着农户人力资本投资的增加,数字普惠金融在缩小城乡收入差距方面的效应得到显著加强。李娜(2021)[29]分析也发现,数字普惠金融能通过促进人力资本积累和高级化显著减少城乡收入差距。但人力资本渠道的影响并不是一成不变和没有前置条件的,田霖和张仕杰(2023)[30]就指出教育水平较高的农户更能从数字普惠金融中受益,而低教育和健康水平的农户则难以有效利用金融服务,导致收入差距扩大。郑展鹏等(2023)[31]通过人力资本门槛模型揭示了数字普惠金融对城乡收入差距影响的“先扩大后缩小”的转折性特征。这些研究共同指向加强人力资本投资对于发挥数字普惠金融促进共同富裕作用的重要性,同时也说明了经济发展水平和收入的差异性对金融服务的需求也存在差异性。

综上所述,大量学者针对金融发展和数字普惠金融对收入分配的效应进行了相关研究,为进一步研究打下了坚实基础。虽然已经有部分学者分析了数字普惠金融对于城乡收入差距的影响,但本文在已有研究基础上在如下方面进行了拓展和创新:第一,本文通过构建嵌入人力资本和金融服务的OLG模型,从理论上分析发现数字普惠金融缓解了农民获得金融服务的难度,融资约束的降低有利于其开展人力资本投资,特别是发挥企业家精神和增加创业创新相关的投资,找到了共同富裕的治本之策;第二,实证分析上,相较于已有研究主要采用省级面板数据,本文基于地级市层面的面板数据,可以提供更加翔实和稳健的结论;第三,从机制和影响渠道上来说,本文基于人力资本视角讨论了数字普惠金融影响城乡收入差距的理论机制,充分揭示了提升农村居民人力资本是实现乡村振兴和共同富裕的重要条件,为新时代乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕等目标的实现提供了重要的理论支撑。

三、理论分析

数字普惠金融依托于数字化和信息化,不仅充分发挥了普惠金融所具备的“普惠性”和“亲民性”特点,也促使金融服务不断突破地域限制,服务成本大大下降。正所谓“授人以鱼不如授人以渔”,解决城乡收入差距的根本在于乡村振兴战略的有效实施,而乡村振兴战略的实施主体正是广大农民,只有提高农民的广义人力资本才能使其获得持续增收的“密码”。因此,数字普惠金融提高农民收入、降低城乡收入差距的重要机制体现在从根本上提高了农民的广义人力资本,促进农民增收“造血”功能发挥。为了对这一机制进行分析,本文参考周云波(2009)[32]、Knuieda等(2014)[33]等的研究构建了一个OLG模型。

(一)生产者部门

假设生产函数为标准的Cobb-Douglas形式:

[Yt=AZαtL1-αt] (1)

其中,[t]为时间下标,[Y]为产出,[L]为劳动力要素,[Z]为资本要素,[α]为资本份额。这里需要特别指出的是,考虑到农村生产和乡村振兴实际情况,促进乡村振兴的资本既包括人力资本也包括物质资本,扩大生产促进农业现代化,一方面需要先进的物质资本,例如机器设备、现代化工厂等,另一方面,也需要与之匹配的广义人力资本,例如提高农民的现代知识储备以及创造条件促进农民干事创业(企业家精神发挥)等,所以我们将[Z]称为综合资本。假设生产部门是完全竞争的,所以要素价格为各要素的边际产出,即:

[qt=αYtZt] (2)

[wt=(1-α)YtLt] (3)

其中,[q]为综合资本的价格,[w]为劳动力要素的工资。

(二)消费者部门

假设典型的个体一生只有青年期和老年期,代代持续繁衍使得各期人口数量[Lt]保持不变。个体是风险中性的,换言之不同时期消费不存在折现问题,即效用函数为[u(ct+1)=ct+1]。个体在第一期和第二期面临的预算约束分别为:

[kt+bt≤wt] (4)

[ct+1≤qt+1?kt+rt+1bt] (5)

其中,[c]为消费,[r]为利率,[w]为总财富。[k]为投资于某个“项目”的资本支出,[kt≥0]即资本支出一般为正。需要指出的是,这里“项目”所需要素是较为宽泛的,既指开设工厂所需要的物质资本,也指的是广义人力资本,即生产技能和干事创业的动力(企业家精神)。[b]为金融资本支出,如果[b]为正,意味着典型的个体为净储蓄者,[b]为负则意味着个体为借贷者,考虑到农村居民仅靠自身财富普遍难以支撑资本投资,所以[b]一般为负。个体在第一期投资于某个“项目”,则“项目”的收益率或者说生产率为[?],并在第二期可以以[q]的价格出售,所以第二期的消费支出主要由青年期投资收益决定。由于金融市场存在信息不对称、代理问题等,个体投资项目面临融资约束限制,根据Aghion等(2005)[34]的研究,个体面临的融资约束为:

[bt≥-φwt] (6)

这里[φ∈[0,∞)],反映融资约束程度,[φ]越大相当于个体借贷余额越高,说明其面临的融资约束程度更高。按照式(4),[kt≤wt-bt],可以将[w]理解为个体投资的自有资金,[b]为金融资本支出,即个体的外部借贷资金,很显然,[b]越大,个体面临的融资约束程度越高。传统金融在服务个体特别是农民的过程中主要面临信息不对称和由于成本考量向城市过度集中的问题,很难服务于广袤的“三农”领域,而数字普惠金融的发展恰恰能在一定程度上缓解信息不对称和金融服务过度向城市集中的现象,降低农民投资于综合资本所面临的融资约束。具体表现在:

第一,数字普惠金融能够解决由于信息不对称导致的金融服务成本较高的问题,让金融服务惠及包括农民在内的广大居民。考虑到我国幅员辽阔以及农民普遍缺乏较为稳定的抵押物,使得农村地区金融基础设施建设成本和风险管理成本等各类运营成本较高,因此,只有达到一定收入门槛的城市居民才可以获取到金融服务,大部分低收入的农村群体作为“长尾客户”被排除在传统金融服务范围之外。而数字普惠金融通过对金融科技和数字化手段的应用,完善了电子支付、数字货币等金融基础设施,突破了地理和物理上的限制,满足更多应用场景的需求,降低了金融机构的运营成本;同时,通过应用大数据挖掘、机器学习等技术手段,金融机构可以掌握更加全面和准确的客户信用情况,进而可以采用精准营销策略并降低由信息不对称带来的风险成本。因此,数字普惠金融相比于传统金融有更低的边际成本,能够有效降低金融服务的供给门槛,惠及到曾经受到传统金融排斥的农村居民。

第二,数字普惠金融发展能够改变传统金融模式下金融资源过度向城市集中的现象,降低城乡金融服务的非均衡性。在传统金融模式下,由于城市的金融体系更加健全完善,金融资源更加向城市集中,在金融资源无法触及的广大乡村地区,农业发展、农村致富和农民增收等所需要的基本金融服务都比较欠缺,这也使得农村资源加速向城市流动,农村“空心化”现象更加严重,金融资源并没有很好地服务“三农”发展。但是随着数字普惠金融的推广和深化,一方面,城市传统金融服务相对饱和,金融服务向农村下沉的愿望比较强烈;另一方面,数字化、信息化大大降低了金融服务获客成本,同时也使得风险管理成本、资金成本大幅度下降,金融资源开始从城市流入农村,支持“三农”的普惠性贷款逐步增加,农民成为数字普惠金融发展的主要受益者。综上,数字普惠金融发展有利于挖掘乡村广大的利基市场,使得农民获得各类金融服务的可能性大大提高,有利于新时代农民融资约束程度[φ]的降低。

典型的个体将会在式(4)—(6)的预算约束下最大化其效用函数[ct+1],经过组合该最大化问题可以重新表述为:

[maxbtrt+1-?qt+1bt] (7)

约束条件为:

[-μ1-μwt≤bt≤wt] (8)

这里[μ=φ(1+φ)],[μ]同[φ]一样都反映融资约束程度,[μ]相当于将[φ]归一化,即[μ∈[0,1]]。求解式(7)可以得到最优解为分段函数:

[bt=wt,if rt+1qt+1>?bt=-μwt1-μ,if rt+1qt+1

可以发现,当[rt+1qt+1>?]时,个体不进行借贷,而只有当[rt+1qt+1

[Zt+1=?t1?ktLtd?=wt1-?2t21-μLt] (10)

长期均衡中,[Lt+1=Lt],令人均资本[zt=ZtLt],则式(10)可以进一步化简为:

[zt+1=1-αA1α1-?2t21-μzt] (11)

金融市场出清条件为:

[wt?t-μwt1-μ1-?t=0] (12)

式(12)可以看成经济中财富(储蓄)与借贷(投资)正好相等。[?t]正好是全部人口中储蓄者和投资者的分界线,分界线左边为储蓄者,其储蓄余额为[wt?t],分界线右边为投资者,其借贷余额为[μwt1-μ1-?t],因此,在金融市场出清条件下二者必然相等。进一步将式(12)进行化简,可以推出[?t=μ。]为得到收入差距指标,需要先求出全社会平均消费水平,当[?t?]时,个体消费为[ct=(?-μ?t-1)?t-1αA1αwt-1/(1-μ)],将两者加总可以得到:

[ctαA1αwt-1=?t-10?t-1d?+11-μ?t-11?-μ?t-1d?=12(1-μ)?2t-1-2μ?t-1+1 (13)]

按照洛伦兹(Lorenz)曲线定义:

[Lx=0xctctd?=2(1-μ)?t-1x?2t-1-2μ?t-1+1 if 0≤x

根据基尼系数G与L(x)之间的关系,即[G=1-201L(x)dx],所以基尼系数可以表示为:

[G=2?3t-1-3?2t-1+13?2t-1-2μ?t-1+1] (15)

由于[?t=μ],所以式(15)可以进一步表示为:

[G=-2μ2+μ+13μ+1] (16)

将式(16)对融资约束程度[μ]求偏导,可以得到:

[dGdμ=-2μ(μ+2)/2μ+12<0] (17)

综合上文分析,数字普惠金融提高农村居民金融服务可得性,降低农民的融资约束,而融资约束降低将导致城乡收入差距的下降。基于以上分析,本文提出如下假设:

假设Ⅰ:数字普惠金融发展将会缩小城乡居民收入差距。

金融服务本质上是农民通过金融杠杆来获得各类成长机会,而数字普惠金融的发展从根本上改善了“三农”金融服务可得性,数字普惠金融的发展可以产生涓滴效应,使原来不在服务范围的广大乡村地区和农民也获得了金融“甘露”,提高了非农就业水平(Zhang等,2020)[35]。因此,从机制上讲,数字普惠金融对农民的影响主要在于提高了其收入,而收入提高的背后则是新时代农民广义人力资本的提高。这主要体现在两个方面:第一,数字普惠金融发展有利于提高农民教育投资、技能投资、健康投资,为人力资本积累奠定坚实基础。从人力资本理论可知,人力资本是蕴含在个体身上的无形资本,既包括受教育程度,也包含技能水平和健康水平等。数字普惠金融提供的各种门槛低、个性化强的金融产品和服务有利于农民加大对自身技能的投资和卫生健康支出,避免因病致贫等问题,将金融支持与农民人力资本提高更好地进行了关联,从而提高了农民收入。第二,数字普惠金融发展提高了农民的创业水平,充分发挥潜藏在广袤农村的企业家精神。数字普惠金融发展有利于完善农村各类基础设施,为创业提供各类公共支撑平台和丰富的农村应用场景。近年来,伴随国家号召以及乡村振兴战略的重要机遇,各类返乡人员创业意愿很高,广大新兴农民依靠数字化金融和各类数字化资源告别了靠天吃饭,直播带货、智慧农业等新模式有效提高了农民技能和创业水平,提高了农民收入的同时也缩小了城乡收入差距。因此,本文提出如下假设:

假设Ⅱ:数字普惠金融将通过人力资本渠道降低城乡居民收入差距。

四、研究设计和实证模型

(一)数据来源

本文选取了由北京大学数字金融研究中心与蚂蚁集团组成的联合课题组负责编制的“北京大学数字普惠金融指数”(郭峰等,2020)[17]来衡量各地的数字普惠金融发展情况。我们截取了2013—2020年245个地级及以上城市数字普惠金融指数作为核心解释变量。此外,本文涉及的人口、收入、财政、金融和经济等宏观数据均来自CEIC数据库、国泰安数据库、万得数据库、《中国城市统计年鉴》和各地市统计局。

(二)变量选取和说明

1. 被解释变量。综合考虑数据可得性和合理性等因素,本文参考王少平和欧阳志刚(2007)[36]的做法,使用泰尔指数衡量城乡收入差距。泰尔指数由荷兰经济学家Theil(1967)[37]提出,他将信息论中“熵”的概念引入到区域间收入分配差距的衡量中,可以衡量组内差距与组间差距对于总差距的贡献程度,具有很好的实用性。我们用[theili,t]代表第[i]个地级市[t]时期的泰尔指数,计算公式如下:

[theili,t=j=12yij,tyi,tlnyij,tyi,tpij,tpi,t] (18)

其中,[j]=1,2分别代表城镇和农村,[i]代表第[i]个地级市,[t]代表数据年份。[yij]代表[i]市的城镇([j]=1)或农村([j]=2)的总收入(人均可支配收入×常住人口数),[yi]代表i市的总收入。[pij]代表[i]市的城镇([j]=1)或农村([j]=2)的人口,[pi]代表[i]市的总人口。此外,参考叶志强等(2011)[11]的做法,用城乡人均收入比衡量我国城乡收入差距作为用来替换泰尔指数的被解释变量,用于稳健性检验。

2. 解释变量和控制变量。本文选取了245个地级以上城市的北京大学数字普惠金融指数(difi)作为核心解释变量,用以衡量我国数字普惠金融的发展程度。对于机制变量人力资本(hr),按照文献的一般做法使用各地高等教育在校生人数与年末总人口之比来衡量。

对于控制变量的选取,本文参照现有文献的通常做法选取了城镇化水平、政府支出、金融发展水平、对外开放水平、第二产业发展和第三产业发展。城镇化水平(urban)根据杨森平等(2015)[38]的研究,利用年末城镇人口占人口的比重来衡量。财政支出(gov)是影响城乡经济社会发展的重要因素,对城乡收入差距也有重要影响,目前一些研究认为城市偏向性的财政再分配政策是导致我国城乡收入差距扩大的重要原因(雷根强和蔡翔,2012)[39],也有研究认为考虑到财政支出的公共性特征增加,地方财政支出规模能够缩小城乡收入差距(董黎明和满清龙,2017)[40],本文按照文献的通常做法采用地方政府预算内财政支出与地区生产总值之比来衡量地方财政支出水平。金融发展水平(finance)作为影响经济发展的重要手段,也影响我国城乡收入差距,本文根据叶志强等(2011)[11]和孙永强(2012)[41]的研究,选取金融机构贷款余额与地区生产总值之比衡量该地区的金融发展水平。对外开放程度(open)是影响地区经济发展的重要变量,对外开放的城乡不平衡性和不统一性无疑会对城乡居民收入造成差异性影响,本文使用各地外商直接投资占GDP的比重来表征对外开放程度。产业结构发展也是影响城乡经济发展的重要变量,改革开放以来我国大规模工业化过程一定程度上是以城镇工业化为主推进的,随着工业化逐步完成,服务业逐步取代工业成为经济增长的驱动力。虽然工业化主要集中于城市可能加剧城乡收入差距,但随着工业化的完成和服务业的开启,工业和服务业反哺农业的趋势越来越明显,因此,产业结构对城乡收入差距的影响与经济发展阶段高度相关,本文选择第二产业增加值占地区生产总值的比重(second)和第三产业增加值占地区生产总值的比重(third)来衡量各地市产业结构变迁。

表1为主要变量的描述性统计分析。为了解释方便,同时为了防止个别变量小于1使得取对数后出现小于0的情况,我们将泰尔指数、城乡收入差距以及数字普惠金融指数三个变量加1后再取对数。

(三)实证模型

本文参考李建伟(2017)[16]和宋晓玲(2017)[26]的研究,构建如下面板数据回归模型:

[ln (1+theil)i t=α+β1ln(1+dfiiit)+θXit+λi+γt+εit] (19)

其中,[α]为常数项,[β1]为数字普惠金融影响城乡收入差距的待估系数,为本文重点关注的系数。[X]为各个控制变量,[θ]为各个控制变量的待估系数,[λi]为城市固定效应,[γt]为时点固定效应,[εit]为随机扰动项。本文采用两步法来检验数字普惠金融是否通过人力资本来影响城乡收入差距,为此,建立如下计量模型:

[hri t=α+α1ln(1+dfiiit)+θXit+λi+γt+εit]

(20)

[ln (1+theil)i t=α+β1ln(1+dfiiit)+β2hri t+θXit+λi+γt+εit] (21)

其中,[hr]为各地人力资本水平。根据两步检验结果,在[α1]显著的基础上我们主要关注[β1]和[β2]的显著性来判断中介效应,若[β1]和[β2]同时显著,说明人力资本水平在数字普惠金融发展影响城乡收入差距中发挥部分中介效应,若[β1]不显著且[β2]显著,则说明人力资本水平在数字普惠金融影响城乡收入差距中发挥全部中介效应。

五、实证分析

(一)基准回归

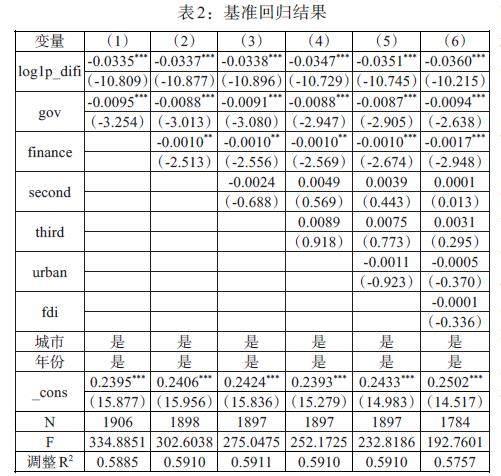

本文对模型进行豪斯曼(Hausman)检验,得到的结果为chi2(6)=110.15(Prob>chi2=0.000),即p值在1%的显著性水平上拒绝了采用随机效应模型的原假设,因此,本文选择控制固定效应。本文同时控制了城市固定效应和时间固定效应,通过逐步增加解释变量,得到的回归结果如表2所示。从模型(1)到模型(6),随着逐步加入控制变量,数字普惠金融指数的系数和显著性基本保持稳定,这说明数字普惠金融发展能够显著降低城乡收入差距。具体而言,以模型(6)为例,数字普惠金融指数增长1%将会带动泰尔指数下降0.036%,这就验证了本文理论分析的结果。观察其他控制变量,我们可以发现政府财政支出显著降低了城乡居民收入差距,主要原因在于近年来我国加大了对农村地区的财政支持,以乡村振兴战略和共同富裕战略为例,在完成历史性脱贫任务的过程中伴随着巨大的财政支出,有效地缩小了城乡收入差距。金融发展也是降低城乡收入差距的重要手段,面向“三农”的支农性惠农性贷款不断增加,金融支持“三农”发展的力度不断加大,有效地实现了农村地区产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕等目标,为新时代乡村振兴和经济高质量发展提供了重要支撑。

(二)稳健性分析

1. 更换被解释变量。为进一步验证该模型的稳健性,本文还选取了城乡人均可支配收入之比作为被解释变量,替换原模型中的泰尔指数,构建如下模型:

[ln(1+gap)i t=α+β1ln(1+dfiiit)+θXit+λi+γt+εit] (22)

其中,[ln(1+gap)it]表示城乡居民收入之比加1后取对数,其余变量的含义均与上文相同。

表3为逐步加入控制变量后得到的回归结果。从回归结果看,数字普惠金融发展和政府财政支出仍然能够显著带来城乡收入差距的缩小,而第二产业和第三产业比重增加却会加剧城乡收入不平等,这可能是因为第二产业和第三产业发展将会带动大量农村人口向城市转移,加剧农村空心化现象,造成城乡差距扩大。

2. 更换解释变量。数字普惠金融是个多维度概念,郭峰等(2020)[17]也是基于多方面、多角度、多层次对数字普惠金融发展进行了衡量,他们基于数字普惠金融的覆盖广度(coverage_breadth)、使用深度(usage_depth)以及数字化程度三个方面合成数字普惠金融指数。由于数字化程度主要测度客户对数字化工具(如花呗、芝麻信用、移动支付等)的掌握使用程度,主要体现了数字化手段在金融中的应用,无法体现嵌入数字化手段后的金融对客户投资和融资意愿的影响,因此,我们将覆盖广度指数和使用深度指数分别加入回归模型,分别考察其对城乡收入差距的差异性影响,同时该数据还提供了使用深度下各个二级指标情况,如支付(payment)、货币基金(monetary_fund)、保险(insurance)、投资(investment)、信贷(credit)等各类金融工具的使用情况,我们也将其分别代入回归模型,具体结果见表4。

从表4可以看出:第一,覆盖广度能显著降低城乡居民收入差距,而使用深度能显著扩大城乡居民收入差距。这一结论与现实情况比较相符,正如前文所言,数字普惠金融对乡村产生益处的根本原因在于其触角更广、服务对象更宽,门槛降低、普惠性增加无疑都会使得更多的农民使用便捷的金融产品和服务。而相比于覆盖广度,数字普惠金融的使用深度反而在城市更强,个中缘由在于城市具有更成熟的金融设施、更高的金融素养和更完善的金融网络等等,因而使用深度可能更有利于城市居民增收,从而扩大城乡收入差距。第二,从使用深度下各个二级指标看,支付和投资能够显著扩大城乡居民收入差距,而信贷能够降低城乡居民收入差距,这也是显然的,信贷扩大更多的还是基于数字普惠金融的覆盖广度属性,而支付和投资更多的还是基于数字普惠金融的使用深度属性。

3. 区域差异。我国区域间发展差距较大,为了全面分析不同省域数字普惠金融发展对城乡收入差距的差异性影响,我们将辽宁、北京、天津、河北、山东、江苏、浙江、福建、广东、海南等东部沿海省份划分为东部地区,其他省份划分为中西部地区,具体回归结果见表5。从表5结果看,无论是泰尔指数作为被解释变量,还是城乡收入之比作为被解释变量,数字普惠金融发展对城乡收入差距的影响系数都显著为负,且东部地区系数绝对值小于中西部地区,这充分说明数字普惠金融发展更有利于经济欠发达地区缩小城乡差距,显示了数字普惠金融的触角能直达传统金融所不涉及或较少涉及的欠发达地区,为经济欠发达地区人民使用金融服务提高自身本领和建设乡村提供支持。

4. 数字化差异。数字化发展水平是影响数字普惠金融发展水平和层级的重要因素,数字化技术水平较高无疑能为数字普惠金融发展提供支持,促进数字普惠金融向广度覆盖和向深度推进,从而更好地发挥数字普惠金融的数字化、信息化特征和普惠化、亲民化作用。郭峰等(2020)[17]提供了各地市数字化发展指数,我们将数字化发展指数高于平均水平的称为数字化发展水平较高样本,而将数字化发展指数低于平均水平的称为数字化发展水平较低样本,表6提供了基于数字化发展差异的分组回归结果。可以发现,与预期一致,在数字化发展水平较高地区,数字普惠金融发展更能促进城乡收入差距降低。因此,数字化程度是影响数字普惠金融服务“三农”水平的重要因素,加强数字化基础设施建设,将新技术革命成果向农村地区推广和应用是新时代更好地发挥普惠金融服务“三农”作用的重要基础和条件。

(三)内生性讨论

本文认为计量结果中的内生性主要来源于变量的选择偏差和双向因果关系。选择偏差问题体现在样本选择偏差和自选择偏差两方面。对于样本选择偏差,由于该套数字普惠金融指数是基于蚂蚁金服的微观数据,因此,部分处于农村偏远地区的村民或年长者会因为未申请支付宝账号而无法被观测到,进而造成样本选择偏差。对于自我选择偏差,由于个体是否选择使用蚂蚁金服提供的金融服务的决策并非完全随机的,而是会受到个体是否愿意接受新鲜事物、对外界信息敏感性以及风险承受能力等因素的影响,因此,自选择偏差问题可能对模型估计结果造成偏差(Shaver,1998)[42]。对于双向因果关系,由于数字普惠金融的发展本身也会受到城乡收入差距的影响,即当城乡收入差距缩小时,农民的收入水平有了较大程度的提高后,可能会对数字普惠金融服务产生更广泛或更深层次的需求,进而倒逼其进一步发展。如此,逆向因果将导致解释变量与误差项相关,从而造成内生性问题。

对于上述内生性问题,本文采用工具变量(instrumental variable, IV)回归来克服。对于工具变量选取,本文参考尹志超等(2015)[43]在研究金融知识与创业决策问题时的做法,该文对于双向因果造成的内生性问题,选用了居住在同一小区且处于同一收入阶层其他邻居的平均金融知识水平作为受访者金融知识的工具变量,原因是受访者可以通过向周围人学习而提高自身的金融知识水平,但其他人的金融知识水平是受访者所不能控制的,即其他人的金融知识相对于受访者的创业决策来说可以认为是外生的。据此,本文选取了地级市所在省份的数字普惠金融指数作为该市数字普惠金融的工具变量。具体回归结果见表7。从表7来看,本文选择的工具变量不存在识别不足和弱识别问题,同时工具变量个数为1,为恰好识别,这都表明选择的工具变量是恰当的。从回归结果看,数字普惠金融仍然能够显著降低城乡收入差距,与基准回归结果保持基本一致,进一步验证了数字普惠金融与城乡收入差距缩小之间的因果关系。

(四)机制分析

正如前文所言,数字普惠金融的发展从根本上改善了“三农”金融服务可得性不足的问题,本质上使得农民作为农村的主体可以通过金融杠杆来获得各类成长机会,通过自身人力资本的提高来获得收入的提高,进而缩小城乡居民收入差距。因此,基于人力资本机制的检验路径就是:数字普惠金融发展→提高人力资本→缩小城乡收入差距。

表8为人力资本机制的检验结果。表8中人力资本hr为机制变量。从第(1)、(4)列汇报结果可知,数字普惠金融对人力资本hr的回归系数都显著为正,说明数字普惠金融发展能够显著促进人力资本提高。第(2)、(3)、(5)、(6)列同时将人力资本、数字普惠金融分别对城乡泰尔指数和城乡收入之比进行回归,从结果看,数字普惠金融系数仍然显著为负,人力资本回归系数也显著为负,这说明人力资本具有部分中介效应,数字普惠金融发展通过提高人力资本水平进而促进城乡收入差距不断降低,假说2得以验证。

六、结论与政策建议

本文先从理论上分析了数字普惠金融发展对我国城乡收入差距的影响机制,然后使用2013—2020年北京大学数字普惠金融指数和245个地级市的相关数据,实证检验了数字普惠金融发展对我国城乡收入差距的影响。研究结果显示,数字普惠金融的发展能够显著缩小我国的城乡收入差距,并且在考虑内生性问题和进行各类稳健性检验后,该结果依然保持稳健。其机制在于,数字普惠金融提高了人力资本水平,促进乡村居民收入提高,从而达到降低城乡收入差距的效果。因此,本文认为我国数字普惠金融服务的普惠性得到了很好的体现,不仅能够切实地提高农民的生活质量,还让农村居民享受到了数字金融发展的红利,使其拥有更多的发展机会,进一步推动了社会的机会公平,降低城乡收入差距。基于上述结论,本文提出如下政策建议:

一是推进农村特色金融体系建设。推进农村特色金融体系建设,要建设符合现代农业生产要求的金融体系。在间接融资体系方面,传统银行可以专注于成熟的农业产业化对象,推进农业领域工业化、产业化,将小农经济与现代化产业体系深度链接;在保险方面,要开发面向农业生产、储存、流通和销售等各个环节的多品种、个性化和定制化的涉农保险,满足各类主体风险防范需求;在衍生品方面,要充分发挥金融衍生品在“三农”领域的积极作用,利用期货和期权等衍生品指导生产用户和消费用户的价格预警、套期保值,从而防止价格大幅波动、逆势波动的负面冲击,在农业生产稳定、农村产业化和农民增收等方面发挥积极作用。

二是要充分发挥政府的先行者角色。农业是风险高的行业,对自然条件依赖较高。传统金融较少涉足农村地区的主要原因还在于风险较大和规模较小,因此,在建设农村特色金融市场体系时政府要发挥先行者作用,为各类市场主体提供财税、金融等政策支持。可考虑对商业银行涉农信贷业务采取差别化监管措施,根据“三农”特色设置不同于一般信贷业务的监管指标及考核评价体系。积极发展涉农信贷担保机制,以政府信用为担保推动涉农信贷规模和质量不断提高。推动政府债券向“三农”项目倾斜,发行乡村振兴政府专项债券,满足农村地区涉农产业和基础设施贷款需求,并以此为基础推动涉农金融业务风险管理更加具有针对性、科学性,降低涉农信贷违约风险。

三是推进金融科技与金融服务深度融合。要广泛应用金融科技推进农村金融产品和服务创新。具体而言,以农村特色资源为载体,加强对涉农特色产品的研发设计,在现代金融科技指引下嵌入更多农村资源特色,为农业产业化、乡村特色文旅休闲、康养服务业提供全方位、全链条的金融支持;通过金融科技推进农村资源确权和抵押担保完善,依法合规形成全方位、多样化的农业资产抵质押融资模式,拓宽“三农”领域投融资渠道;以信息技术为纽带开发农村特色的供应链金融,消除金融服务各环节的信息不对称和道德风险问题,降低信用风险。

四是提高农民金融素养,健全现代金融思维。要协同推动农村信用体系建设,强化各领域信息互联互享互通,建立起较为全面、使用快捷的农村特色金融信用数据库;进一步加强农村地区金融消费权益保护,规范金融机构产品和服务信息披露范围和相关义务,杜绝选择性披露、误导性陈述,譬如过度宣传收益而忽视对农民的风险提示等,增强农民的信用意识和风险意识,培养健全的现代金融思维,增强农民使用现代金融服务“三农”和乡村振兴的本领。

五是增强金融支持新农民发展的力度,使新农民不断具备现代农业生产与服务所需的人力资本。政府可以通过设立专门的农业培训贷款,为农民参加技术培训和农业知识更新提供资金支持,帮助其掌握现代农业技术,提高生产效率;制定专门的教育贷款计划,为农村居民接受更高层次的教育提供资金支持,帮助他们更好地理解市场需求和使用新技术;提供创业贷款,鼓励农民发展农产品加工业、农村旅游和其他增值项目,拓展农民的收入来源,促进农村经济多元化;设立专项资金支持农业科技创新,鼓励农民采用现代农业技术提高农业生产效益;鼓励和支持建立农业合作社,帮助农民集体采购、销售和分享资源,提高整体生产效益。

参考文献:

[1]朱超,宁恩祺.金融发达地区是否存在金融排斥?——来自北京市老年人口的证据 [J].国际金融研究,2017,(04).

[2]Greenwood J,Jovanovic B. 1990. Financial Development,Growth,and the Distribution of Income [J/OL]. Journal of Political Economy, 98(5,Part 1).

[3]Banerjee A V,Newman,A F. 1993. Occupational Choice and the Process of Development [J/OL].Journal of Political Economy,101(2).

[4]Galor O,Zeira J. 1993. Income Distribution and Macroeconomics [J/OL].The review of Economic Studies, 60(1).

[5]Kim D H,Lin S C. 2011. Nonlinearity in the Financial Development-income Inequality Nexus [J].Journal of Comparative Economics,39(3).

[6]Shahbaz M,Islam F. 2011. Financial Development and Income Inequality in Pakistan:An Application of ARDL Approach [J/OL].Macroeconomic Dynamics,18(5).

[7]Ko?ak E, Uzay N. 2019. The Effect of Financial Development on Income Inequality in Turkey:An Estimate of the Greenwood-Jovanovic Hypothesis [J/OL].Review of Economic Perspectives,19(4).

[8]Nguyen TC,Ngoc Vu T,Vo DH,Thithieu Ha D. 2019.Financial Development and Income Inequality In emerging Markets:A New Approach [J/OL].Journal of Risk and Financial Management,12(4).

[9]Younsi M,Bechtini M. 2020. Economic Growth, Financial Development, and Income Inequality in BRICS Countries:Does Kuznets' Inverted U-Shaped Curve Exist? [J/OL].Journal of the Knowledge Economy, 11(2).

[10]温涛,王煜宇.政府主导的农业信贷、财政支农模式的经济效应——基于中国1952—2002年的经验验证[J].中国农村经济,2005,(10).

[11]叶志强,陈习定,张顺明. 金融发展能减少城乡收入差距吗?——来自中国的证据 [J].金融研究,2011,(02).

[12]杨楠,马绰欣.我国金融发展对城乡收入差距影响的动态倒U演化及下降点预测 [J].金融研究,2014,(11).

[13]胡德宝,苏基溶.金融发展缩小收入差距了吗?——基于省级动态面板数据的实证研究 [J].中央财经大学学报,2015,(10)..

[14]Sarma M,Pais J. 2011. Financial Inclusion and Development [J/OL].Journal of International Development,23(5).

[15]郭品,沈悦.互联网金融对商业银行风险承担的影响:理论解读与实证检验 [J]. 财贸经济,2015,(10).

[16]李建伟.普惠金融发展与城乡收入分配失衡调整—— 基于空间计量模型的实证研究 [J].国际金融研究,2017,(10).

[17]郭峰,王靖一,王芳,孔涛,张勋,程志云.测度中国数字普惠金融发展:指数编制与空间特征 [J].经济学(季刊),2020,19(04).

[18]徐敏,张小林.普惠制金融对城乡居民收入差距的影响 [J].金融论坛,2014,19(09).

[19]张子豪,谭燕芝.数字普惠金融与中国城乡收入差距——基于空间计量模型的实证分析 [J].金融理论与实践,2018,(06).

[20]张贺,白钦先.数字普惠金融减小了城乡收入差距吗?——基于中国省级数据的面板门槛回归分析 [J]. 经济问题探索,2018,(10).

[21]梁双陆,刘培培.数字普惠金融与城乡收入差距 [J]. 首都经济贸易大学学报,2019,21(01).

[22]赵丙奇.中国数字普惠金融与城乡收入差距——基于面板门限模型的实证研究 [J].社会科学辑刊,2020,(01).

[23]熊德平,陈昱燃. 数字普惠金融发展对城乡收入差距的影响——基于非均衡效应与门槛效应的实证分析[J].长白学刊,2020,(05).

[24]杨彩林,曾鹏,戴姣.金融素养对农户创业的影响——基于数字金融参与度中介效应 [J].金融经济,2022,(09).

[25]张启文,田静.数字普惠金融能否提升农业全要素生产率?——基于异质性与空间溢出效应视角 [J].农业经济与管理,2023,(01).

[26]宋晓玲.数字普惠金融缩小城乡收入差距的实证检验 [J]. 财经科学,2017,(06).

[27]周利,廖婧琳,张浩.数字普惠金融、信贷可得性与居民贫困减缓——来自中国家庭调查的微观证据 [J].经济科学,2021,(01).

[28]徐光顺,冯林.数字普惠金融对城乡收入差距影响的再检验——基于农户人力资本投资调节效应的视角[J].农业经济问题,2022,(05).

[29]李娜.数字普惠金融、人力资本与城乡收入差距[J].金融与经济,2021,(03)

[30]田霖,张仕杰.数字金融与农户内部收入差距——基于CFPS数据的实证研究 [J].重庆大学学报(社会科学版),2023,29(06).

[31]郑展鹏,刘笑言,曹玉平.数字普惠金融与城乡收入差距:马太效应抑或长尾效应?[J].经济体制改革,2023,(06).

[32]周云波.城市化、城乡差距以及全国居民总体收入差距的变动——收入差距倒 U 形假说的实证检验 [J].经济学(季刊),2009,8(04).

[33]Kunieda T,Okada K,Shibata A. 2014. Finance and Inequality:How Does Globalization Change Their Relationship? [J].Macroeconomic Dynamics,18(5).

[34]Aghion P,Howitt P,Mayer-Foulkes D. 2005. The Effect of Financial Development on Convergence:Theory and Evidence [J].The Quarterly Journal of Economics,120(1).

[35]Zhang X, Tan Y, Hu Z,Wang C. 2020. The Trickle‐down Effect of Fintech Development: From the Perspective of Urbanization [J].China & World Economy,28(1).

[36]王少平,欧阳志刚.我国城乡收入差距的度量及其对经济增长的效应 [J].经济研究,2007,42(10).

[37]Theil H. 1967. Economics and InformtationTheory [M].Amsterdam:North Holland Publishing Company.

[38]杨森平,唐芬芬,吴栩.我国城乡收入差距与城镇化率的倒U 关系研究 [J].管理评论,2015,27(11).

[39]雷根强,蔡翔. 初次分配扭曲、财政支出城市偏向与城乡收入差距——来自中国省级面板数据的经验证据 [J]. 数量经济技术经济研究,2012,29(03).

[40]董黎明,满清龙 . 地方财政支出对城乡收入差距的影响效应研究 [J]. 财政研究,2017,(08).

[41]孙永强.金融发展、城市化与城乡居民收入差距研究 [J].金融研究,2012,(04).

[42]Shaver J M. 1998. Accounting for Endogeneity When Assessing Strategy Performance:Does Entry Mode Choice Affect FDI Survival? [J/OL].Management Science, 44(4).

[43]尹志超,宋全云,吴雨,彭嫦燕.金融知识、创业决策和创业动机 [J].管理世界,2015,(01).