绿色金融试点政策对绿色技术创新的影响研究

彭长生 黄兴宇 李羚锐 黄先军

摘 要:国家级绿色金融改革创新试验区是当前绿色金融政策工具设计的最大一块“试验田”,有效发挥出其对绿色技术创新的提升作用及区域辐射作用具有重要意义。本文将2017—2022年国家级绿色金融改革创新试验区的陆续设立看作准自然实验,采用多时点DID和空间DID模型,围绕试验区设立对所在城市和邻近城市绿色技术创新水平的影响效应进行探究。研究发现:试验区设立对所在城市的绿色技术创新水平存在提升效应,且对邻近城市的绿色技术创新水平存在正向的空间溢出效应。此外,这一政策对区域绿色技术创新的提升作用依托于地区自身的金融发展水平,金融发展规模越大、金融服务能力越强,越有利于该提升作用的实现。基于以上结论,本文为试验区与非试验区间的绿色创新协同发展提供了相应的政策建议。

关键词:国家级绿色金融改革创新试验区;多时点DID;空间DID;空间溢出效应;绿色技术创新

中图分类号: F832.0 文献标识码:A 文章编号:1674-2265(2024)05-0015-10

DOI:10.19647/j.cnki.37-1462/f.2024.05.002

一、引言

在气候不确定性加剧和经济复苏短期乏力等矛盾日益突出的情况下,为如期实现中国式现代化,对绿色金融等政策工具进行探索和设计,推动经济绿色低碳发展已是迫在眉睫。在我国相关绿色金融政策设计方面,2016年8月31日,中国人民银行及财政部等七部委联合印发《关于构建绿色金融体系的指导意见》(以下简称《意见》),旨在建立健全绿色金融体系,发挥资本市场服务实体经济的功能,支持和促进生态文明建设。而在区位导向政策试点的探索过程中,按照“自上而下、由下及上”的顶层设计和底层实践相结合的原则,2017年施行的绿色金融改革创新试验区政策①现已在七省(区)十地推行,以期在绿色金融创新和相关法律制度完善等方面为我国其他省市提供可复制推广的经验。

正如《意见》中明确指出的,“绿色金融是指为支持环境改善、应对气候变化和资源节约高效利用的经济活动,即对环保、节能、清洁能源、绿色交通、绿色建筑等领域的项目投融资、项目运营、风险管理等所提供的金融服务。”绿色金融工具的设计需要兼顾经济效益和生态效益。围绕这一目标,学者们基于绿色信贷、绿色债券、绿色保险和绿色权益等工具,从绿色金融工具的具体设计和政策实施成效出发,重点考察了绿色金融对企业创新、投融资行为、区域发展以及经济增长的贡献(王馨和王营,2021;苏冬蔚和连莉莉,2018;沈洪涛和马正彪,2014;王遥等,2016;齐绍洲等,2018;张茜和俞颖,2023)[1-6]。但目前尚未有研究关注绿色金融试点政策对区域绿色技术创新的影响,而区域绿色技术创新是促进经济绿色低碳发展的重要一环。另外,试验区设立的目标之一是探索可供复制推广的绿色发展路径,因此,对国家级绿色金融试点政策的空间溢出效应评估需重视。基于此,本研究采用我国2011—2021年284个地级市的面板数据,通过多时点DID模型与空间DID模型,在时间和空间两个维度上对绿色金融试点政策对绿色技术创新的影响展开分析。本文的边际贡献主要在于以下三点:首先,不同于以往研究的微观视角,本文利用我国地市级样本,重点评估了国家级绿色金融试点政策对所在地区绿色技术创新水平的提升作用。其次,本文在传统多时点DID模型的基础上,采用空间DID模型考察国家级绿色金融改革创新试验区设立这一政策实施对邻近区域绿色技术创新水平的辐射作用。最后,本文进一步识别并检验了城市金融发展水平在国家级绿色金融试点政策提升城市绿色技术创新水平过程中的调节效应。

二、文献回顾与理论假设

关于国家级绿色金融改革创新试验区这类区位导向政策,以往研究从管理模式、绩效评价、经济后果和提升路径等方面展开了丰富的讨论。多数学者认为这类政策对创新增效、区域发展和经济增长产生了积极的影响(程郁和陈雪,2013;刘瑞明和赵仁杰2015;袁航和朱承亮,2018;刘秉镰和孙鹏博,2022;方琦等,2023)[7-11]。但也有研究表明这类政策对地区经济的高质量发展并未产生明显提升效应(Criscuolo等,2019)[12]。结合我国现实来看,国家级绿色金融试点政策作为当下金融供给侧改革中区域层面的最大的一块“试验田”,以政策文件导向,集聚高新产业和绿色企业,进一步吸引创新过程中亟须的资本、技术和劳动力要素,通过企业间的示范效应和产业间结构效应实现绿色技术创新的提质增效(Ang,2014;王贤彬等,2020)[13,14]。一方面,国家级绿色金融改革创新试验区的设立,在一定程度上通过鼓励清洁行业的进入以及对绿色企业的政策扶持,形成了示范效应,营造绿色创新氛围,降低交易成本,从而对绿色技术创新水平的提升起到了助推作用。另一方面,试点城市多以缩减重污染行业的信贷支持等偏向性金融供给行为,对重污染企业形成挤出效应,进而减轻了以往经济发展中非绿色领域的资源过度集中现象,在一定程度上纠正了所在城市行业间的资源错配问题,实现产业结构优化,驱使城市发展由要素驱动转向创新驱动,城市产业结构向技术密集型调整(邓向荣等,2021)[15]。鉴于此,本文提出假设1:

H1:国家级绿色金融试点政策实施会对所在城市的绿色技术创新水平产生提升作用。

以往研究广泛使用DID模型来评估试点政策的实施效应,但这可能忽略了空间上的政策溢出效应。城市间的联系与空间距离相关(Tobler,2004)[16],特别是随着现代交通体系的构建,区域间的经济社会联系愈发紧密(文嫮和韩旭,2017)[17],客观条件下,试点政策的实施会影响试点城市和非试点城市间的技术扩散程度。一方面,邻近城市可能会从试点政策实施过程中的空间溢出效应中受益,承接高新产业上下游的绿色资源。加之试点城市绿色技术创新活动对邻近城市的辐射带动作用,试点政策实施效应有可能在提升当地绿色技术创新水平的同时带动邻近城市的绿色技术创新发展,使其参与到试点城市的产业发展体系中。另一方面,由于人为的行政干预和空间划分,试点城市可能在初始阶段挤占与非试点城市共有的资源,或产生寻租等不当行为造成市场非有效竞争加剧。因此,若绿色金融试点政策的地区偏向性过高,可能会造成试点城市对非试点城市的虹吸效应,加剧资本等要素流动中的不平衡,最终导致区域发展出现“马太效应”。基于上述分析,本文提出假设2:

H2:国家级绿色金融试点政策的实施会对邻近区域的绿色技术创新水平产生辐射作用。

国家级绿色金融改革创新试验区先行试验的重点之一是绿色金融供给的提质增效,主要在于加强绿色金融工具的创新,提高资源配置效率,破除曾经集中于重污染领域的资源扭曲现象,加大对绿色产业的金融支持(中国人民银行研究局课题组,2023)[18]。而绿色金融产品的推陈出新并非“空中楼阁”,需要区域内金融力量的积极参与。一般而言,城市本身的初始金融发展水平体现了当地金融体系发展程度以及相应的要素禀赋。而绿色金融改革创新试点政策的具体落实,一是需要通过深化金融供给侧改革进一步释放制度红利,并依托现有金融体系来实现绿色发展目标;二是需要加强绿色金融相关工具的设计和开发,在有效防范化解重大金融风险的前提下,提升金融服务效率。一方面,试点城市金融供给的服务扩张和产品创新具体由绿色信贷、绿色债券和绿色投资等多层次多元化工具体现,在绿色创新资源再配置和环境规制倒逼的双重手段下,可以引导企业积极参与绿色技术创新活动。另一方面,融资渠道的丰富和投资效率的提升共同构建了试点城市良好的金融环境,推动区域绿色技术创新水平的提高。

基于上述分析,本文提出假设3:

H3:国家级绿色金融试点政策的实施对所在城市绿色技术创新水平的促进效应受到城市本身金融发展水平的调节作用。

三、模型设定与数据来源

(一)模型设定

截至2022年12月31日,我国共公布了三批国家级绿色金融改革创新试验区的城市名单。于2017年公布了首批城市名单,包括湖州市、衢州市、南昌市、广州市、贵阳市、克拉玛依市、哈密市以及昌吉回族自治州,共8个城市;于2019年11月公布了第二批城市名单,增加了兰州市;于2022年8月公布了第三批城市名单,增加了重庆市,本文考虑到该样本期间的观察值较少,参考谭显春等(2023)[19]的做法,未将其纳入实验组。本文将2017年、2020年分别作为政策实施基期,将被设立为国家级绿色金融改革创新试验区的城市设为实验组,其他城市作为对照组,选取2011—2021年284个地级市数据运用多时点DID方法评估国家级绿色金融改革创新试验区的设立对当地绿色技术创新水平的政策效应。

[DID=EGecit|T=1,Treat=1-EGecit|T=0,Treat=1-EGecit|T=1,Treat=0-EGecit|T=0,Treat=0]

由于试验区设立样本仅占全样本数量的3.1%,同时政府在实施国家级绿色金融试点政策时,不同城市的经济发展水平、自然资源禀赋、空间属性存在一定差异,因此,实验组的选择不具备完全随机性。本文采用PSM—DID方法进行分析,使两个方法之间优势互补,避免样本的选择偏误,同时也能有效解决因遗漏解释变量而产生的内生性问题。由于政策实施会对实验组城市产生外生冲击,故不存在由于逆向因果关系而产生的内生性问题,因此,能够通过双向固定效应模型控制不同年份的差异和时间变化趋势。具体模型设定如下:

[Gecit=α0+α1DID+αiXit+μi+λt+εit] (1)

上式中,[i]表示城市,[t]表示年份,[μi]和[λt]分别表示城市个体固定效应和时间固定效应;[εit]表示随机扰动项;[Gecit]表示被解释变量绿色技术创新效应;[DID]表示[i]地区在第[t]年的政策实施状态;[Xit]为控制变量。

(二)变量选取

1. 被解释变量:绿色技术创新(Gec)。本文借鉴陶锋等(2021)[20]的做法,采用绿色实用新型专利的申请数量加1取自然对数作为被解释变量。

2. 核心解释变量:本文采用虚拟变量DID来表示该城市是否被设立为国家级绿色金融改革创新试验区,即一个城市在上述时间范围内被设立为国家级绿色金融改革创新试验区,则DID=1,否则DID=0。

3. 控制变量。实际使用外资金额(Fdi),采用当年实际使用外资金额(美元)乘以当年汇率换算为人民币并取对数来表示;地区经济实力(Eon),采用各城市GDP的对数来衡量;产业结构(Ind),采用各城市第三产业增加值与当地GDP之比来衡量;城镇化率(Ubr),使用各城市城镇人口与当地总人口之比来衡量;城市人力资本(Huc),借鉴张宽和黄凌云(2019)[21]的研究方法,采用“普通本专科及以上人口数/全市常住人口”来测度;城市创新能力(Cre),使用北京大学创新创业指数IRIEC数据、中国科学院《中国区域创新能力评价报告》中公布的城市创新指数来衡量。

4. 调节变量:金融发展水平。本文采用城市金融发展规模(Fir)和城市金融服务能力(Fel)来表征城市的金融发展水平。参考刘建国和苏文杰(2022)[22]的做法,采用城市当年年末的金融机构存贷款余额之和与GDP的比重来衡量城市金融发展规模。另外,为增加本文结论稳健性,借鉴Chen等(2020)[23]的思路,从城市金融服务能力的视角来衡量金融发展水平,采用“城市银行网点机构数/城市行政区域土地面积”来衡量城市金融服务能力。

上述数据中未说明来源的数据均源自《中国城市统计年鉴》《中国劳动统计年鉴》《中国教育统计年鉴》《中国人口统计年鉴》以及中国创新专利研究数据库(CIRD),部分缺失采用插值法补充。上述变量的描述性统计如表1所示。

四、实证分析

(一)平行趋势检验

双重差分模型使用的前提是满足平行趋势,实验组的国家级绿色金融改革创新试验区城市未受到政策冲击时的绿色技术创新效应应该和对照组城市具有相同的变化趋势。与此同时,由于国家级绿色金融改革创新试验区设立城市会受到政策实施差异、城市经济水平基础、教育水平差异等因素的影响,国家级绿色金融试点政策实施可能存在一定的滞后性。参考Beck等(2010)[24]的做法,本文利用事件研究法检验样本数据是否满足平行趋势假设,构建以下动态模型:

[Gecit=α+k≥-74βkDkit+?kyeark+γjXit+μcity+λit] (2)

其中,[i]和[t]分别表示城市和年份; [Gecit]表示绿色技术创新;[Dkit]表示设立国家级绿色金融改革创新试验区这一外生冲击,是一个赋值0和1的虚拟变量,[Dkit]赋值规则如下:用[si]表示该城市作为国家级绿色金融改革创新试验区设立的时间,如果[t-si≤-7],则定义为[D-7it=1],否则[D-7it=0](为了防止虚拟变量之间产生多重共线性,将-1期删除);如果[t-si=k],则定义 [Dkit=1],否则[Dkit=0]。模型中,将该城市设为国家级绿色金融改革创新试验区当年作为基准年份,其中由于兰州市2019年11月才公布正式成为绿色金融试验区,因此,本文将兰州市的基准年份认定为2020年。

本文通过图示法来比较国家级绿色金融试点政策改革实施前后绿色技术创新效应的变动趋势。如图1所示,纵坐标表示估计系数,在试点实施之前,实验组和对照组的绿色技术创新效应的差异较小且变动趋势无规律,满足事前平行趋势。从图1中还可以看到,国家级绿色金融试点政策实施后,政策效应较为明显。随着设立时间的推移,政策实施效果保持了稳定的增长趋势。因此,从平行趋势检验初步分析国家级绿色金融试点政策实施对所在城市的绿色技术创新水平的促进影响并不具有太大滞后性,并且该政策的后续效应具有明显的持续性。

(二)基准回归结果

为了检验前文的假设,本文采用多时点DID方法进行基准回归,基准回归结果如表2所示。其中,模型(1)将国家级绿色金融改革创新试验区设立的虚拟变量作为唯一解释变量进行回归,回归系数在1%水平下显著为正。原因可能包括三个方面:第一,城市绿色技术创新存在时间趋势效应,样本中实验组城市以及对照组城市的绿色技术创新效应均存在逐年提升的趋势;第二,样本存在选择性偏差,作为国家级绿色金融改革创新试验区的城市本身就具有较高的绿色技术创新水平;第三,国家级绿色金融试点政策有效提升了绿色技术创新效应。模型(2)在模型(1)的基础上使用了双向固定效应模型。一方面,回归系数显著性以及系数符号没有发生明显改变;另一方面,从时间虚拟变量的回归结果来看,国家级绿色金融改革创新试验区存在着逐年提升的变化趋势。因此,排除了前两个方面原因。模型(4)在模型(2)的基础上加入了控制变量,回归系数估计结果未发生实质性变化。从控制变量的估计结果来看,当年实际使用外资金额对绿色技术创新效应估计系数并不显著,原因可能是外来投资存在一定的滞后性,当期的投资对本期绿色技术创新的提升作用并不明显;地区经济实力对绿色技术创新效应系数显著为正,这是由于绿色技术创新活动需要一定的经济基础作为支撑;产业结构的估计系数在1%的水平下显著为正,这也表示产业结构的调整有利于促进绿色技术创新;城市人力资本和城市创新能力的估计系数分别在5%和1%的水平下显著为正,说明人力资本和创新能力都是绿色技术创新发展的重要因素。

(三)PSM方法适用性检验

本文选择使用外资金额、地区经济实力、产业结构、城镇化率、城市创新能力、城市人力资本等城市特征指标作为匹配的协变量,利用Logit模型计算一个城市被设立为国家级绿色金融改革创新试验区的概率。此外,本文采用核匹配法进行匹配,先使用协变量来估计控制组城市的频数权重倾向得分,进而获得满足平衡性条件的匹配控制组。在得到匹配后的实验组和对照组后,只有当处理组和对照组满足不存在显著差异的假设时,倾向得分匹配后使用双重差分的做法才具有合理性。如表3所示,大部分协变量在匹配后标准差显著下降,且匹配后的标准差偏差均小于10%。因此,使用PSM—DID具有合理性。

为保证匹配后的样本具有良好的可比性,本文借鉴石大千等(2018)[25]的研究方法,在使用PSM—DID估计之前,通过绘制倾向匹配得分的密度函数图来观察样本匹配前后实验组和对照组的重叠区域,以判断该方法的合理性和科学性。如图2所示,对比匹配前后实验组和控制组倾向得分值的概率密度来看,可以发现在匹配后虽然实验组与对照组有一定差距,但总体上更加接近,因此,可以确定使用该方法的合理性和可行性。

表4展示了9个城市作为实验组检验国家级绿色金融改革创新试验区设立对绿色技术创新效率影响的倾向匹配后双重差分回归结果。使用倾向匹配的方法从原有样本中挑选出17467个样本,从模型(2)回归结果可以发现,双重差分虚拟变量的回归系数在5%水平上显著为正,表明国家级绿色金融试点政策对绿色技术创新产生明显的促进作用。第(4)列的回归结果表明模型中加入控制变量之后,结论依旧成立,且系数大小和显著性水平并未出现太大的变化,这进一步说明国家级绿色金融改革创新试验区的设立提升了所在城市的绿色技术创新水平。综上所述,PSM—DID方法估计的检验结果表明上文的研究结论具备一定的稳健性。

(四)安慰剂检验

为了进一步检验估计结果是否受到其他不可观测因素的影响,借鉴Feng等(2021)[26]研究方法,本文随机设定国家级绿色金融试点政策实施的实验组以进行安慰剂检验。具体研究方法如下:从284个城市中随机选取9个城市作为实验组,假设这9个城市设立了国家级绿色金融改革创新试验区,其他城市为对照组。随机抽样应确保文章构建的自变量国家级绿色金融试点政策实施对绿色技术创新效应没有影响,若出现任何显著的回归结果,都将表明本文的回归结果可能存在偏差。检验结果如图3所示,经过500次随机过程后本文绘制国家级绿色金融改革创新试验区设立的系数散点图和核密度估计图,能够观察到国家级绿色金融改革创新试验区设立这一政策实施的系数仍然集中分布于0值附近,明显区别于表2模型(4)中国家级绿色金融试点政策的系数(0.484),且系数对应的P值大多数大于0.1。检验结果表明,未被观测到的其他因素对估计结果造成的影响微乎其微。

(五)试验区设立的动态效应

为了探究国家级绿色金融试点政策实施对绿色技术创新影响的时间趋势特征,参考丁志国等(2022)[27]的研究方法,本文设定Year2018、Year2019、Year2020以及Year2021四个虚拟变量,以上虚拟变量分别在2018年、2019年、2020年以及2021年赋值为1,其他年份赋值为0,再将实验组(Treat)分别与四个虚拟变量相乘,生成Treat_2018、Treat_2019、Treat_2020、Treat_2021四个交互项,将交互项全部放入模型(1)中且不加入双重差分虚拟变量。由于兰州市设立试验区较晚,只有2期观测数据,因此,删除兰州市样本;同时,使用绿色专利(包括绿色发明专利、绿色实用新型专利和绿色外观设计专利)申请数量作为被解释变量来进行稳健性检验。回归结果如表5所示。模型(2)的回归结果显示,Treat_2018的估计系数并不显著;Treat_2019的估计系数为0.161,在10%的水平下显著为正;Treat_2020的估计系数为0.982,在1%水平下显著为正;Treat_2021的估计系数为0.599,在1%水平下显著为正。即国家级绿色金融试点政策的实施效果存在一定滞后性。这表明国家级绿色金融试点政策对绿色技术创新的促进作用从设立第二年开始出现且存在长期效应。由检验系数具体大小可以发现,2021年国家级绿色金融试点政策作为核心解释变量的估计系数相较于其他年份而言有所下降。原因可能是2020年初至2021年间的新冠疫情导致各地区人口流动一直受到严格管制,绿色技术创新发展也因此受到较大的滞后影响。此外,表5模型(1)中估计系数结果变化趋势与模型(2)相似,因此,该结论具有一定的可靠性。

五、进一步分析

(一)空间相关性检验

空间模型成立的前提是存在空间自相关性,因此,本文采用全局莫兰指数(Global Moran's I)来刻画其空间特征并检验其空间自相关性,构建如下模型:

[Global Moran's I=ni=1nj=1nWijyi-yyi-yi=1nj=1nWiji=1nyi-y2] (3)

上式中,[n]为城市;[yi]为第[i]个城市的绿色技术创新水平;[y]为绿色技术创新水平均值;[Wij]为以人均GDP值构建的经济距离矩阵(Eco)。同时,为保证结论的稳健性,本文通过更换空间权重矩阵为地理距离矩阵(Geo)再次进行空间自相关检验。检验结果如表6所示。从表6可知,无论是采用经济距离矩阵还是地理距离矩阵,2011—2021年的全局莫兰指数值均大于0小于1,且其Z值均大于10,p值的检验结果说明通过了1%水平的显著性检验。这表明在地级市的空间尺度上存在“高高集聚—低低相邻”的集聚特征。值得注意的是,在2021年的观测期间,全局莫兰指数值虽然仍在1%的水平上显著大于0,但出现了“断崖式”下跌,这可能是受新冠疫情封控状态影响,空间关联性被较大程度削弱,进而出现集聚特征弱化的现象。与之对应的是,自2017年国家级绿色金融试点政策实施以来,全局莫兰指数值在滞后一至两年内达到峰值,并且政策实施期间(2017—2019年)的均值要明显大于政策实施前(2011—2016年)的均值,表明剔除疫情影响,该集聚特征相比政策实施前得到了明显强化,初步说明了空间效应的可能性。

(二)空间溢出效应检验

为探究国家级绿色金融改革创新试验区设立对邻近城市存在何种影响,本文进一步引入空间双重差分模型(SDID)考察国家级绿色金融试点政策实施所带来的空间溢出效应。参考Kolak和Anselin(2020)[28]的处理方法,构建如下模型:

[Gecit=ρWGecit+μi+λt+αXit+θWXit+SDID+WSDIDπ+εit] (4)

[λt=μWλ+ε] (5)

[SDID=DID1η1+DID2η2+DID1DID2η3] (6)

[WSDIDπ=TWDID1π1+TWDID2π2+TWDID1DID2π3] (7)

[W]为标准化后的空间权重矩阵,[SDID]为国家级绿色金融试点政策的虚拟项,[WSDIDπ]为国家级绿色金融改革创新试验区设立的虚拟项在空间上的刻画,表征国家级绿色金融改革创新试验区设立这一政策实施在空间上的联系和互动关系,其他变量含义同基准模型(1)。

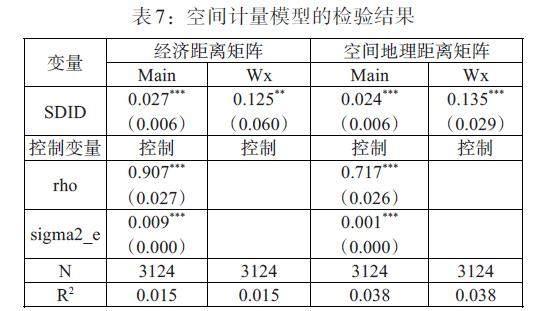

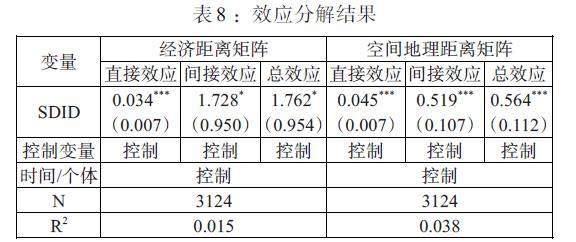

通过引入经济距离矩阵和空间地理距离矩阵进行空间计量分析,如表7所示,第(1)列和第(2)列中SDID的系数均通过了5%的显著性水平检验,说明国家级绿色金融改革创新试验区不仅能够促进本地的绿色技术创新水平提升,也可以促进邻近地区绿色技术创新发展,并且能够产生正向的溢出效应。

为了避免上文点估计方法可能带来的偏差,本文将空间效应分解为直接效应、间接效应以及总效应三种效应,如表8所示,直接效应、间接效应以及总效应的估计系数均显著为正且方向保持一致。直接效应表明国家级绿色金融改革创新试验区的设立对于本地城市的绿色技术创新水平存在明显的促进效应。对比前文的多时点DID模型结果,空间DID模型测度的试点政策对于城市绿色技术创新的促进效应更小,但仍在1%的水平上显著,这也在一定程度上保证了前文主要结论的可靠性并表明了对空间因素进行考虑的必要性。间接效应反映了本地区作为实验组城市在国家级绿色金融试点政策实施后对周边区域绿色创新技术的影响显著为正,并且总的空间溢出效应要大于直接效应。这表明试点政策实施有助于提高区域整体的绿色技术创新水平,存在协同增长效应。结合以上结果来看,假设2得以验证。具体来看,本地区的国家级绿色金融试点政策会对邻近地区的绿色创新技术产生正向的辐射带动作用,且有助于缩小绿色创新技术的差距。

(三)空间异质性检验

为了进一步分析以上空间溢出效应的具体表现趋势是否存在异质性,本文进一步采用不同地理阈值区间检验国家级绿色金融试点政策对邻近城市绿色技术创新水平的异质性促进效应。参考曹清峰(2020)[29]的研究方法,构建以下模型:

[GECit=β0+β1DIDit+s=50400δsNsit+γZit+vi+μt+εit] (8)

上式中,[s]表示地理距离,且设定地理距离的步进公里数为50千米,而[Nsit]表示在地理阈值区间为[[s],[s]+50]下的0—1地理距离矩阵,即该城市[i]在第[t]年内对应的地理阈值区间内存在国家级绿色金融试点城市则为1,否则为0。根据模型(8)的估计结果,图4呈现了不同地理距离下的估计系数[δs]的变动趋势(置信区间为95%)。从图4可以观察到,随着与国家级绿色金融改革创新试验区的距离越来越远,政策实施对邻近城市绿色技术创新的促进效应呈现为先变小后变大再变小的波浪形变化趋势。其中150千米和200千米范围内的城市,绿色技术创新水平会被试验区城市明显带动,即150千米~200千米属于邻近最优辐射区间,且在150km以内存在最优协同效应。当地理距离超过该阈值时,随着地理距离的增加,该辐射效应开始出现明显衰退迹象,具体表现为当地理距离超过200千米后,国家级绿色金融改革创新试验区对邻近城市绿色技术创新的辐射带动效应不再有效。这可能是因为当距离试验区过近时,创新活动所需要的要素会朝试验区集中,形成阴影区间(Cuberes等,2021)[30]。同理,当距离过大时则在空间尺度上失去影响力。只有当距离适中时,才能摆脱“虹吸效应”并产生带动作用。

(四)调节效应检验

根据上文分析,国家级绿色金融改革创新试验区实施对绿色技术创新的提升作用受到当地金融发展水平的影响。因此,参考温忠麟等(2005)[31]和江艇(2022)[32]的做法,本文构建如下模型来检验金融发展水平在试点政策实施促进城市绿色技术创新过程中的调节效应。

[Gecit=α0+α1ADJUST+α2DID×ADJUST+αiXit+μi+λt+εit] (9)

上式(9)中,[ADJUST]表示调节变量即金融发展水平,包括金融发展规模和金融服务能力。具体的回归结果如表9所示,第(1)和(2)列中DID的估计系数均显著为正,且两个调节变量与DID交互后的估计系数也均显著为正。这表明金融发展水平在国家级绿色试点政策促进城市绿色技术创新过程中存在着明显的正向调节效应。由此假设3得证。

六、结论与政策建议

为了更好地评估国家级绿色金融改革创新试验区的实施效应,本文以2011—2021年中国284个地级市作为研究样本,采用多时点DID模型重点考察了该政策对试点城市绿色技术创新水平的提升作用。在此基础上,采用空间DID模型对该政策的绿色技术创新空间溢出效应进行分析,并从金融发展规模和金融服务能力两个维度识别了城市自身金融发展水平在国家级绿色金融试点政策提升城市绿色技术创新水平过程中的正向调节效应。研究结果显示:(1)国家级绿色金融改革创新试验区对试点城市的绿色技术创新水平存在明显的提升作用。该结论在一系列稳健性检验后仍然成立。(2)国家级绿色金融改革创新试验区的设立,对邻近非试点城市绿色技术创新水平存在辐射带动作用,且该辐射带动作用随空间距离呈现先小后大再小的波动趋势。(3)国家级绿色金融改革创新试验区的设立有利于试点城市绿色技术的创新发展,且城市本身金融发展水平越高,该提升效应越明显。

基于本文的研究结果,提出如下三点建议:

第一,未来国家级绿色金融改革创新试验区升级扩容选择试点城市时可将空间因素纳入考虑范畴,重视试点城市在所处区域的空间布局,并尝试构建以绿色金融改革创新试点城市为中心的区域绿色发展高地,进一步释放制度红利并落实试验区对邻近城市绿色技术创新水平的赋能效应。

第二,持续释放现有金融机构的活力,助力试点城市多层次绿色金融体系构建。试点城市需要立足自身资源禀赋,充分发挥先行优势,探索绿色金融标准体系,鼓励金融机构推出具有自身特色的多样化绿色金融产品,确保绿色创新成果转化效率,拓宽绿色企业和项目融资渠道。

第三,非试点城市应从区域协同发展的全局出发,积极参与邻近试点城市区域绿色协同发展体系,努力与试点城市形成多元化的区域协作创新产业体系,鼓励促进城市间产业进行优势互补或携手共进的良性合作关系,在全局层面形成以点带面、面面互联的区域协助网络,充分发挥绿色发展的协同效应。

注:

①本文的研究对象“国家级绿色金融试点政策”特指2017—2021年间多次设立的“国家级绿色金融改革创新试验区”这一政策,全文含义相同。

参考文献:

[1]王馨,王营.绿色信贷政策增进绿色创新研究 [J].管理世界,2021,37(06).

[2]苏冬蔚,连莉莉.绿色信贷是否影响重污染企业的投融资行为? [J].金融研究,2018,(12).

[3]沈洪涛,马正彪.地区经济发展压力、企业环境表现与债务融资 [J].金融研究,2014,(02).

[4]王遥,潘冬阳,张笑.绿色金融对中国经济发展的贡献研究 [J].经济社会体制比较,2016,(06).

[5]齐绍洲,林屾,崔静波.环境权益交易市场能否诱发绿色创新?——基于我国上市公司绿色专利数据的证据 [J].经济研究,2018,53(12).

[6]张茜,俞颖.绿色金融对城市高质量发展的作用研究——来自277个地级市数据的证据 [J].金融发展研究,2023,(03).

[7]程郁,陈雪.创新驱动的经济增长——高新区全要素生产率增长的分解 [J].中国软科学,2013,(11).

[8]刘瑞明,赵仁杰.国家高新区推动了地区经济发展吗?——基于双重差分方法的验证 [J].管理世界,2015,(08).

[9]袁航,朱承亮.西部大开发推动产业结构转型升级了吗?——基于PSM-DID方法的检验 [J].中国软科学,2018,(06).

[10]刘秉镰,孙鹏博.国家级金融改革试验区如何影响碳生产率 [J].经济学动态,2022,(09).

[11]方琦,钱立华,鲁政委.金融支持“双碳”目标的新趋势——2023年绿色金融趋势展望 [J].金融与经济,2023,(01).

[12]Criscuolo C,Martin R,Overman H G,Reenen J V. 2019. Some Causal Effects of An Industrial Policy [J].American Economic Review,109(1).

[13]Ang J B. 2014. Innovation and Financial Liberalization [J].Journal of Banking & Finance,47.

[14]王贤彬,王明灿,郑莉萍.金融改革推动地方经济高质量发展了吗?——来自国家金融综合改革试验区设立的证据 [J].经济社会体制比较,2020,(04).

[15]邓向荣,冯学良,李宝伟.金融改革与地区产业结构升级——来自金融改革试验区设立的准自然实验 [J].经济学家,2021,(02).

[16]Tobler W. 2004. On the First Law of Geography:A Reply [J].Annals of the Association of American Geographers,94(2).

[17]文嫮,韩旭.高铁对中国城市可达性和区域经济空间格局的影响 [J].人文地理,2017,32(01).

[18]中国人民银行研究局课题组. 绿色金融改革创新试验区建设进展及经验 [J]. 中国金融, 2023,(06).

[19]谭显春,高瑾昕,曾桉,幸绣程.绿色金融改革创新试验区政策对碳排放的影响评估 [J].气候变化研究进展,2023,19(02).

[20]陶锋,赵锦瑜,周浩.环境规制实现了绿色技术创新的“增量提质”吗——来自环保目标责任制的证据 [J].中国工业经济,2021,(02).

[21]张宽,黄凌云.贸易开放、人力资本与自主创新能力 [J].财贸经济,2019,40(12).

[22]刘建国,苏文杰. 金融错配对地方财政可持续性的影响——基于金融发展的调节效应和门槛效应 [J]. 金融经济学研究, 2022, 37 (02).

[23]Chen Z,Poncet S,Xiong R. 2020. Local Financial Development and Constraints on Domestic Private-Firm Exports:Evidence from City Commercial Banks in China [J]. Journal of Comparative Economics,48(1).

[24]Beck T,Levine R,Levkov A. 2010. Big Bad Banks? The Winners and Losers from Bank Deregulation in the United States [J].The Journal of Finance,65(5).

[25]石大千,海卫平,建江.智慧城市建设能否降低环境污染 [J].中国工业经济,2018,(06).

[26]Feng J,Xie Q,Zhang X. 2021. Trade Liberalization and the Health of Working Age Adults:Evidence from China [J].World Development,(139).

[27]丁志国,张炎炎,任浩锋,徐德财.供给侧结构性改革对房地产行业的“去库存”效应研究 [J].中南大学学报(社会科学版),2022,28(01).

[28]Kolak M, Anselin L. 2020. A Spatial Perspective on the Econometrics of Program Evaluation [J].International Regional Science Review,43(1-2).

[29]曹清峰.国家级新区对区域经济增长的带动效应——基于70大中城市的经验证据 [J].中国工业经济,2020,(07).

[30]Cuberes D,Desmet K,Rappaport J. 2021. Urban Growth Shadows [J].Journal of Urban Economics,(123).

[31]温忠麟,侯杰泰,张雷.调节效应与中介效应的比较和应用 [J].心理学报,2005,(02).

[32]江艇.因果推断经验研究中的中介效应与调节效应 [J].中国工业经济,2022,(05)