远方

李维丽

一

秋日,一个人坐在院子看着对面的山,山没有名字,村人叫它“房背后”。在村子的背后,我无数次进山。很多人也进山,找水、找燃料,以及其它目的。山里有树,还有很多的动植物生长。山脚有个叫“脉处立”的小村庄,村前是羊街河,河前214国道一路延伸向远方。

此刻我坐的位置,能看到村子的一个侧面,一间小洋楼四周的土地和核桃树,还有一块土地上,一男一女在砍苞谷杆,砍了的苞谷杆被两人一前一后抱到地埂上堆放好。湛蓝的天空高而远,光影一层层渗透到大地,大地一片辽远。

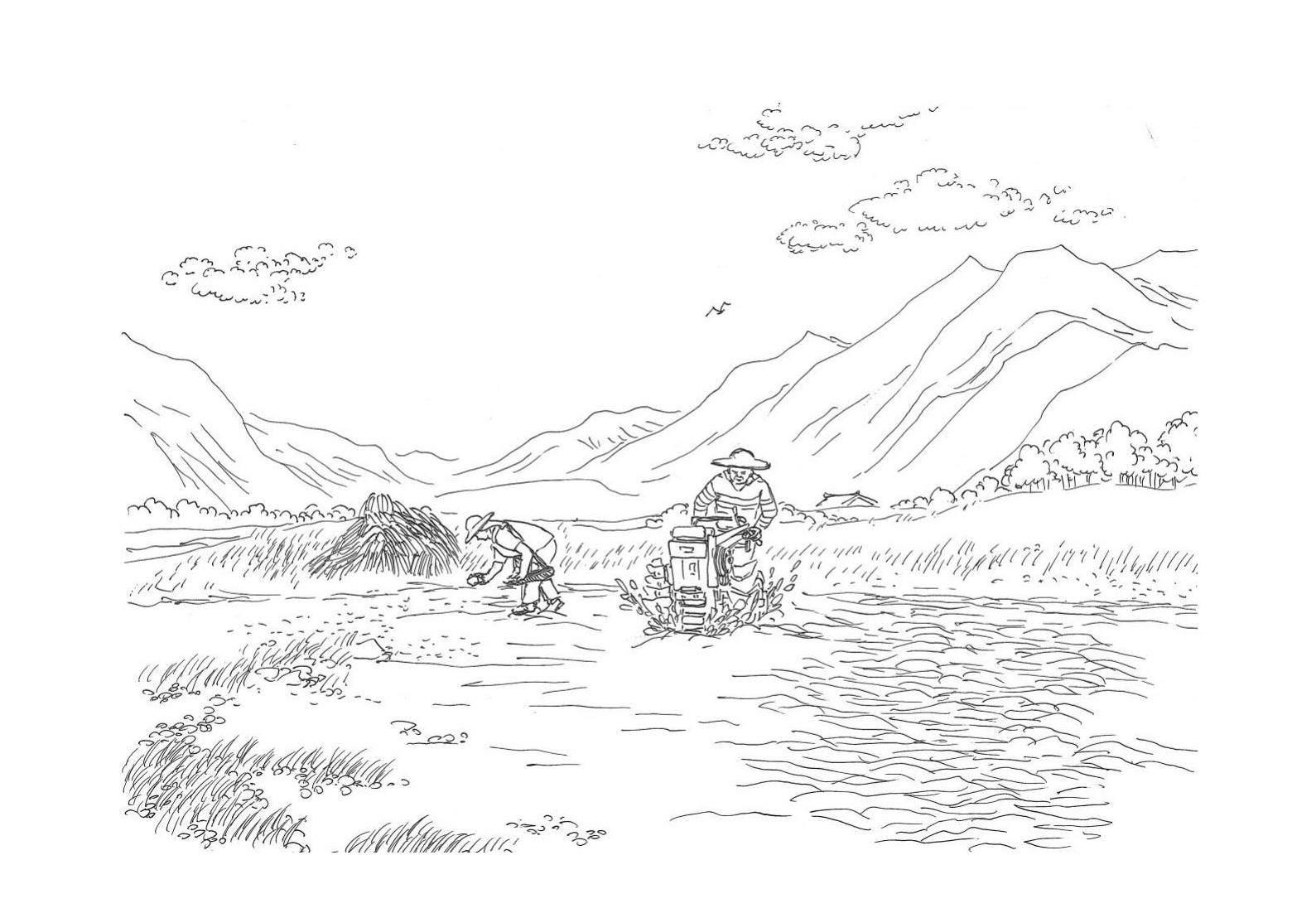

对面山脚下的那块荒地,乱石丛杂,土质坚硬,石块坚固,锄头已无法再挖一锄。父亲专门到三爷家借来一辆旋耕机,试着用机器来开垦这块荒地。父亲开了20几年的汽车,旋耕机是第一次开。他的样子很笨拙,不大的地,用了整整一个下午。

在开垦的土地上,父亲和母亲种了红花,等他们种完一块地回家,已是黄昏。

吃晚饭的时候母亲和我说,村里人遇到种红花的他们,很诚恳地说,就种一块红花,采不了多少钱呀。

我开玩笑和母亲说,村里人是不是觉得我们一家疯了,没事做去种一块红花。

母亲听了哈哈大笑。

父亲抽着手里的烟,一句话没说。他是农民,可做为农民的他,土地又少得可怜,家里的土地本上,土地面积2.4亩。填这个数字的时候我不知道,现在我也没有真正的量过我们家的地。从我记事起,家里就有三块地,其中的两块还因距离太远,路太难走的原因,荒废多年。

村里人或许不能理解父亲,在他们看来种一块红花是没有价值的,不仅没有价值,还要付出劳动。太阳下,父亲戴着草帽,穿着蓝灰条纹衬衣,深灰色裤子,黄胶鞋,双手扶着旋耕机的扶手驾驶这辆不听话的机器,汗水湿透了他的衣服和脸。母亲蹲在地上捡拾石头,把一块块固执的石头装进粪箕,一粪箕一粪箕挎在腰间把它从地里抬出。阳光下的母亲,条纹衬衣湿了一片。他们这样辛苦,只为种一块红花。红花种下还要打药、锄草、采摘,接着就都是一连串的劳作,要做个真正的农民哪是件容易的事。

这不,种完红花,母亲就找到村里的四姑奶,和她借打药桶,四姑奶看看只是一块小地,二话不说,直接给我家的红花地打了药,叫母亲不用管。如此一小块地,在种地的村人眼中就是件简单的小事,顺手便把我家的地打了药。母亲望着这片刚种好的红花,或许早已想到它的命运,等红花开了,估计就给帮忙打药的四姑奶,或是给借来旋耕机的三爷家,而父亲执意要种地,多半是不愿意地荒着,一块地荒的时间越长就会彻底失去价值和生命,最后被村人遗忘,被这个世界遗忘。这是多么残酷的事,父亲不能接受这样的命运。

父亲也早想到红花的命运,等红花开了,就让村人去采摘,这是父亲和母亲不用说就达成的共识。

对于村人来说,借旋耕机、帮忙打药都是顺手的事,进入农忙时节,大地上都是人家忙碌的身影,砍苞谷杆的、种地的,所有人都在抢着时令把种子种下。一股青烟从大地的另外一边飘来,是人家烧地埂的青烟,烟很浓很香,我们坐在院子里就闻到它的味道,清逸、芳香、甘甜。

望着青烟升起的大地,我的内心有一种莫名的欢喜,这是土地最原始的模样,那一瞬间,我似乎理解父亲执意要种块红花的决心,父亲那代人经历过吃不饱饭、穿不暖衣的艰苦岁月,和父亲同辈的有文化,上过高中的人多数都离开了农村,只有初中文化的父亲却一辈子留在了农村。

年轻时父亲做过茶厂工、在供销社当过售货员、跑过运输,却没有真正离开过农村,他的身份还是农民,当年龄到了不能再跑运输后,父亲像失去生活的重心,找回一块地,开垦、播种,才能让父亲获得身体和精神上的归宿。

之前,父亲就在家门外开垦出一块闲置的空地,种了蚕豆,再跑到他的二妹家要来菜秧,夹种在蚕豆地里。

“荞三麦六豆十二”,(意思是荞种下去三天就出,麦子要六天,豆子需要十二天)父亲常对我们说这句话,说这句话时一定还要加句,老人说过的话一点没有得丢。

第二天早上起来,看到昨天那些砍掉苞谷杆的地已经种上新的种子,父亲在我身旁说道:“再三四天,这些地就种完了。”父亲的话像某种预言,父亲一辈子生活在农村,他知道节令。

二

在太阳要完全落山前,村庄很清凉,远近的山峦、大地浸在青色的薄雾里,和水墨画一样美。院子里晒的核桃、辣椒、玉米,浸在蒸腾的热气里,散发着浓郁的香气。桌子上摆放的素炒白芸豆,圆鼓鼓的,豆香的炸裂和着大蒜的香气,让人毫无抵抗力。墨绿色的虎皮青椒,翻烤过的那股子辣味,喷香无比,青翠的凉拌薄荷、煮香菜,吃起来薄荷的味道是那种浓郁的缠绵,香菜的味道是那种清风般的诗意。

我问母亲,香菜哪里摘的?

母亲说,你小叔家。

小叔家房子背后有一沟水,就能摘香菜。只要有水的地方香菜就能生长。

记得我小时候吃的香菜,都是从羊街河畔摘来,那时羊街河水量很大,河边长满香菜,村里人常把采摘来的香菜洗净,扎成小把小把的拿去街上卖。我家也是隔上一段时间,母亲就会去河边找香菜,用来煮汤,母亲常说,煮香菜的汤一定要用肉汤,不用肉汤煮的香菜吃了寡,身体没力气,干活没力气。

这么多年过去,羊街河畔的香菜,年年都长。这些年村庄发生了很多事,河的两岸建了很多新房,有的地方重新修了河堤,河道变窄变小,很多老人离世,都说植物和人一样通灵性,能感知这世间的冷暖,作为一棵杂草,我想你一定知道村庄的变化,知道村里人的悲欢。

在过去生活条件匮乏的时候,河边的香菜常常是采摘了,才发芽几天又被摘走,一部分摘来吃,一部分摘了当猪草,香菜的生长永远赶不上人们的需求。30多年间,那样的生活方式已发生改变,今天,生长在河边的香菜到开花都没人采摘,没人再把香菜当猪草,它像在村中消失了一样,很长一段时间人们的味蕾也忘记了香菜的味道。父亲小时候经常吃香菜吃怕了,以至于很长一段时间,香菜也消失在我家的饭桌上。

最近几年,香菜又时不时出现在我家的饭桌,父亲的胃再次接受那份寡淡,母亲也一样。比起父母,我和妹妹一直能接受香菜,几天几个月吃次,饥饿、吃不饱饭的年代像从没发生过一样。

这个季节,太阳下山,天色就黑了。一锅香菜也被很快吃得精光,就连6岁的侄儿也大口吃着香菜,想想现在的小孩对吃菜这件事多挑剔,可见香菜有很大的魔力。在家的6天时间,母亲和妹妹去小叔家摘了两次香菜,一共吃了三顿。

夜色中的山脉、村庄、公路、河流,像有一种神秘的力量把人们的目光久久定格在它们身上,离不开。见山见自己,让人心安,大自然就有这种神秘力量。

记起白天的时候,头顶有一群鸟飞过,我问父亲村里现在怎有这些鸟,父亲说年年都有呀,这些鸟儿是来我们这里过冬的。冬天过完,就会飞回西伯利亚,我不知道父亲是怎么知道这些的。

村里人把这些鸟叫“黄鹭鸶”,之前我在很多地方看过白鹭鸶,那是在大片的田野上,稻谷飘香,洁白的鹭鸶或站在田埂上东张西望,或一会在田埂上走来走去,它们是大地深处的精灵。此刻,没有田野,家里的山很高,土地都在坡上。香菜长满心里。

三

每次回老家,第一时间就是去看爷爷奶奶,这样的日子,已经有十年之久。

这些年爷爷奶奶两个人一直单独生活,他们住的是老房子。经历几次翻盖维修的房子,如今只剩下一间正房,半间耳房,一堵围墙,一座木门。老屋虽然老旧,却也干净整洁,门前,爷爷和奶奶种了月季、菊花,青菜、南瓜。住起来是个舒服安静的小院。爷爷常年靠做小生意赶山街挣钱。相守一辈子的人,即使住在这样的地方,生活也无所谓太多的烦恼吧。爷爷做的是收破烂的生意,早些年他走村串巷的收塑料瓶、纸板纸箱、头发、猪毛,什么破烂都收,把收到的物品挑回家,经过重新整理收纳,爷爷再拿到街上卖,做这个生意很辛苦,但收入还比较可观。

就这样,爷爷做这个生意将近20多年。后来,随着岁数的增长,爷爷只收一些轻便的物品。这次见到爷爷觉得他身体已经大不如从前,脸色发黑,耳朵也背了很多,奶奶的眼睛因为做过一次手术后,视力就明显下降。

看着爷爷和奶奶,我有很多话想说,却一句也说不出来,爷爷问着我工作上的事,奶奶问着我感情的事,我顺口回答着他们。我们都没有碰及那个尖锐的话题,我知道我说的话爷爷奶奶不会采纳,爷爷奶奶也不会和我说他们真正的想法。父亲他们三兄弟几次商量都没有解决,爷爷奶奶还是没有明确的态度。这里面有爷爷奶奶的固执,也有父亲和两个叔叔的坚持。

不是说,家家都有本难念的经,我们家也一样。父亲他们姊妹六个,三个姑娘早出嫁,三兄弟早分家,爷爷奶奶一直单独住,几年过来,随着岁数增加,疼病多,各种矛盾也就多起来,兄弟三个也闹过几次矛盾。这真是个头疼的问题。我想父辈的问题他们自己会解决好。此刻,我只想爷爷奶奶身体健康。

爷爷奶奶老去的荒芜,以及所带来的荒芜感,渗透到我们的生活,曾经明睿健朗的爷爷奶奶,身体在一点点慢慢变老,挺拔的身材逐渐倾向弯曲,灵敏的听力逐渐下降,灵便的手脚逐渐木讷,衰老还在一天天加剧,我不忍直视他们的眼睛,害怕不争气的流泪,害怕建立起的高墙崩塌,我独自说着一些话,连空气里也都透着一股衰老的气息。

现在,我只想逃进文学里,在那里面对衰老的过程,可我知道文学也来自生活。相爱的两个人,无论什么时候什么场合什么地点都不愿分开,哪怕住在简单的老房子里,吃着简单的饭菜也很幸福。

此刻一群黄鹭鸶飞过屋顶,父亲说过这是一种归家的鸟,每年都回来。又让人想起了其他的一些事。

四

寒露前后,天气变凉,平日里喜欢打牌、喝茶的地方,现在已无人光顾,每家忙着收庄稼,种庄稼。

早晨起来,父亲在打扫院子的卫生,母亲在厨房里忙着做早饭,侄儿在院子里骑着踏板车。

今天的早饭,母亲给我们煎了荷包蛋。

母亲说,鸡蛋是隔壁的谁谁大早上送来的,一块五一个,土鸡蛋,非常新鲜。

吃过早饭,一个女人带着小孙女来找侄儿玩。

女人小声地和父母说话,说昨晚村子里发生一件可怕的事。大概凌晨两点左右,警车红闪闪的灯光,带着手电筒到处翻找东西的人,把她从睡梦中惊醒。女人说,看到那场景,把自己吓死了,说还第一次看到深更半夜有警车停在村口,看到有人打着电筒前前后后翻找东西,还听到一个母亲对儿子歇斯底里的追问,儿呀,发生什么事了,你做了什么坏事,儿子只是不停地对那个母亲说,赶快去睡觉,自己做事自己当。

女人说,最后,警车把那个男人带走了。

母亲听着女人的话,感到震惊和不可思议,纷纷猜测男人犯了什么错,担心男人的安危。

平日里男人很热心,村里人家办事会帮忙,对老人小孩也很孝顺。一家人也勤快,家里养了很多牲口,逢年过节村里人都喜欢和他家买鸡鸭,真不能理解发生这样的事。

是呀,没有人知道那晚村子里发生了什么事。

但所有人都知道,是人就会犯错,重要的是一个人要能面对自己的错误,改正错误。很多年前,村子里也发生过类似的事,后来,犯错的人回到村庄,村庄接纳了他们,村庄里的人接纳了他们。我们都相信男人会认识到自己的错误,改掉自己的错误,有一天他会回家,回到村子。我又想起那群黄鹭鸶。

明天早晨起来,房背后山依旧安静,羊街河水依旧流淌,脉处立村的人们依旧忙着耕种,而我,又将踏上远方的路,去找寻更远的远方。