数字乡村建设对农村居民消费影响的异质性及特征

许玉荣 张天晓 涂维亮

摘要 以我国31个省级行政区的面板数据为基础,对数字乡村发展进行评价,并采用双向固定效应模型进行分析,结果表明:数字乡村建设能够促进农村居民消费的提高,通过稳健性检验可知该影响存在时滞性;通过异质性分析发现,数字乡村建设对不同地区农村居民消费的正向促进作用始终存在且呈先升后降低的倒“U”形趋势的新特征,可能是数字乡村建设对农村居民消费影响的边际贡献递减和时滞性原因。

关键词 数字乡村;农村;居民消费;异质性;新特征

中图分类号 F328 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)11-0209-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.11.045

Heterogeneity and Characteristics of the Impact of Digital Village Construction on Rural Residents Consumption

XU Yu-rong1, ZHANG Tian-xiao2, TU Wei-liang1

(1.Economics and Management School of Yangtze Univerzity,Jingzhou,Hubei 434000;2. Jingzhou Academy of Agricultural Sciences,Jingzhou,Hubei 434000)

Abstract Based on the panel data of 31 provincial-level administrative regions in China, we evaluate the development of digital countryside and analyze it with a two-way fixed-effects model, which shows that: digital countryside construction can promote the consumption of rural residents, and through the robustness test, we can see that there is a time lag in the effect;through the analysis of heterogeneity, it is found that the positive promotion effect of digital village construction on the consumption of rural residents in different regions always exists and shows the new feature of inverted “U-shape” trend, which may be due to the marginal impact of digital village construction on the consumption of rural residents and the result of time lag.

Key words Digital countryside;Countryside;Household consumption;Heterogeneity;New feature

基金项目 湖北省教育厅资助项目“湖北省农地金融体系的构建及实现途径研究”(17Y034)。

作者简介 许玉荣(1999—),女,湖北襄阳人,硕士研究生,研究方向:农村产业经济。

*通信作者,农艺师,从事农业经济研究。

收稿日期 2023-10-17;修回日期 2023-11-13

在经济下行压力持续的背景下,要把恢复和扩大消费摆在优先位置,扩大内需及促进我国居民消费提质扩容已成为经济增长的主要拉动力,而我国农村消费市场潜力巨大。同时,为加快推进数字乡村建设,国家相继出台了《数字乡村标准体系建设指南》《2023年数字乡村发展工作要点》等文件,2023年中央一号文件明确提出要深入实施数字乡村发展行动,推广数字化应用场景。数字技术向实体经济渗透,使农村居民的消费习惯、消费意愿、交互方式等发生根本性改变,形成了新的消费特点,其相关研究:一是数字技术发展对消费的影响研究。祝仲坤[1]研究互联网技能与消费倾向之间的关系,表明使用互联网有助于农村居民的消费结构实现优化,平均消费倾向得到提升;李旭洋等[2]在家庭效用函数中引入了互联网因素,分析互联网的使用对家庭不同消费层次的影响路径,研究发现互联网的使用对家庭消费存在促进作用,但随着消费层次的提高,其影响正向效应呈倒“U”形非线性变化;王瑞[3]研究提出,通过数字技术的赋能,农村居民的消费模式、消费渠道、消费业态发生新的改变,进一步而言,第三方支付的发展在推动居民消费过程中发挥显著的中介作用。杜鹏等[4]经过研究发现,数字化建设提高了农村地区电子商务水平,进而间接为居民消费水平提高创造了条件。二是数字基础设施建设对农村消费的影响研究。李桂馨[5]研究发现,在乡村数字化发展过程中,随着数字基础设施建设水平的不断提高,刺激了农村居民消费规模扩大;聂昌腾等[6]研究发现,网络基础设施建设能够丰富农村居民的消费类目,提高总体消费数量。三是数字化建设对消费选择的研究。陈潇等[7]研究发现,农村地区电子商务的高普及率和高渗透率及物流基础设施的完善程度能够提高农村居民消费选择的路径;曹梅英等[8]研究发现,通过数字赋能,高品质产品服务成为普遍的消费选择,促使农村生活实现根本性变革。

通过文献梳理发现,当前学者对居民消费的影响研究多从数字技术、数字基础设施建设等方面展开,形成了数字化有利于消费水平提升的公认观点,但直接从数字乡村发展水平层面探究农村居民消费特征的研究较少,基于这一研究思路,分析数字乡村影响我国农村消费的新动向,并提出实质性的建议,以其丰富现有研究成果,为充分挖掘农村消费潜力,释放消费潜能,全面推动农业农村现代化提供有效的政策参考依据。

1 数字乡村建设改善农村居民消费的理论支撑

1.1 数字乡村建设能够提高农村居民消费能力 绝对收入假说认为,消费支出是由人们的当期可支配收入决定的,而随着居民收入水平的提高能够促进消费结构实现优化[9]。一方面,数字乡村建设可以加大农业装备支撑,强化农业农村基础设施建设,助力农村消费升级。依托农业传感器、农业生产物联系统等技术,农民可以及时准确获取农产品生产过程中的产量、价格、销售信息等数据并根据市场需求进行决策优化,降低生产成本和收入的不确定性,提高生产效率和农村居民的工资性收入,进而有利于农村居民消费的不断扩展。另一方面,数字乡村建设过程中,随着数字金融与传统金融、保险行业的深度融合,农村居民金融服务的可得性大大提高,资产配置得以优化,非工资性收入得到改善,同时基金理财和惠农贷款等业务缓解了农民的流动性约束,推动农村居民实现较高水平的消费。

1.2 数字乡村建设能增强农村居民消费的意愿 数字乡村建设有力改善了农村消费市场的硬件环境,增强居民消费保障意识,进而对农村消费水平提升具有明显的促进作用[10]。在数字乡村建设过程中,农村居民的消费理念发生重大变化,消费者的购物需求已由以往的基本物质生活需求发展到更加注重精神情感上的满足,可以提升生活品质的高层次产品与服务,并使其在农村消费市场中发挥着越来越重要的作用。同时,基于数字乡村打造的农村物流体系和城乡一体化建设,在农村构建起“产、运、销一体”的供应链体系,实现了特色农产品“原产地直发”,大大降低了消费者的时间成本和搜寻成本,提高了供需双方的匹配效率,有力促进了农村居民消费的梯次。

1.3 数字乡村建设能促进农村居民消费方式的改变 数字乡村建设改变了农村居民传统的消费模式。传统农村消费渠道包括集会、小卖部等,长期存在假冒伪劣品横行、质次价高、商品可选择性少等弊端,在一定程度上了制约了农村居民消费效用的提高,而随着数字乡村建设的提出和推进,农村地区广泛开设电商服务站,乡村超市等小微业态通过电商平台的赋能推行线上进货和调货、“线下+线上”销货,推动农村小店经济实现数字化供给,满足农村居民消费需要。同时,云闪付、支付宝等快捷支付有效地拓宽了农村的支付渠道。通过手机、平板等智能设备进行的线上消费与传统消费相比具有无法比拟的优越性,居民可以不受时间、地域的限制进行在线问诊、线上教育以及网络直播,极大丰富了农村居民更高层次的消费需求。

2 数字乡村建设对农村居民消费影响的实证分析

2.1 研究方法

以我国31个省份的面板数据为基础,研究数字乡村建设对农村居民消费的影响,相比于使用混合ols模型研究可能出现遗漏变量偏误,造成估计系数不准确,对相关变量进行Huasman检验后发现,得到的结果统计量为77.43,P值为0.000 0,选择双固定效应能够消除个体间差异并控制与时间无关的变量,得到更准确的回归结果。因此,构建双向固定效应模型:

Consumeit=β0+β1digitit+β2Controlit+μi+γt+εit

式中:i为省份,t为年份,Control代表控制变量集合,μi表示个体固定效应,γt表示时间固定效应,εit表示随机干扰项,β表示估计系数。

2.2 指标体系构建

2.2.1 被解释变量。选取各省际农村居民人均消费支出(consume)来衡量农民消费总体状况。

2.2.2 核心解释变量。目前尚未有明确的统计指标衡量数字乡村建设水平(digit),因此,基于借鉴朱红根等[11]的研究和中国当前数字乡村建设的实际情况,利用熵值法从乡村基础设施建设、乡村产业发展数字化、乡村农业生产数字化3个层面构建了数字乡村建设水平评价指标体系,基础指标和权重见表1。

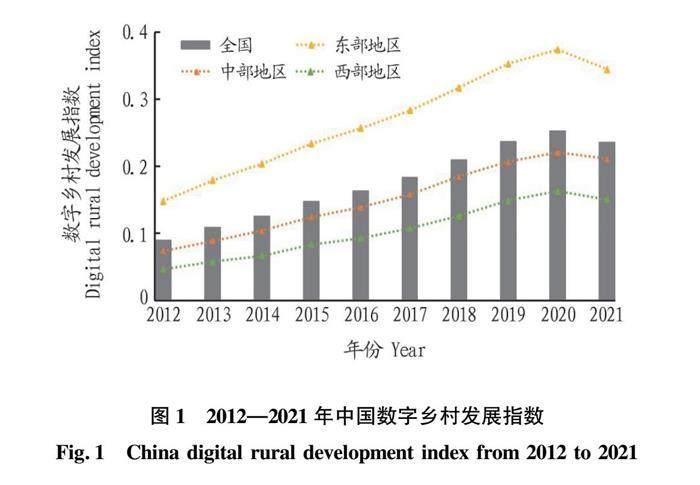

近10 a中国数字乡村发展综合指数(图1)显示:从整体发展水平来看,2012—2021年中国数字乡村建设水平呈持续增长趋势,全国发展指数均值从2012年的0.090 2增长至2021年的0.235 7,可见我国近年数字乡村建设取得重要进展,但2021年有所下降,可能是受疫情的影响;从区域划分来看,东部地区数字乡村建设水平始终处于领先地位,远高于全国平均水平,中部次之,西部地区数字乡村建设能力相对较滞后,存在较为明显的差距;从省际发展水平来看,近10 a来,31个省份中数字乡村发展水平超过全国平均水平(0.175 6)的仅有13个,排名前3的省份分别为广东(0.532 6)、江苏(0.466 7)、浙江(0.352 5),排名后3名的省份为青海(0.038 9)、西藏(0.039 7)、宁夏(0.039 8),可见省际数字乡村发展不均衡问题突出。

2.2.3 控制变量。为尽可能减少遗漏和变量偏误,选取城镇化率(Ur)、人均可支配收入(Sr)、化肥施用量(Cf)、受教育水平(Ed)4个控制变量(表2)。

2.3 数据来源

选择2012—2021年我国31个省级区域(不含港澳台地区)的面板数据为基础,数据主要来源于国家统计局、《中国统计年鉴》、北京大学数字普惠金融研究中心以

及各省历年统计年鉴,部分缺失值采用插值法进行补充,同时为减少数据量纲对研究造成的影响,除被解释变量和核心解释变量外,其余变量均取对数处理。

2.4 实证结果及分析

2.4.1 相关系数检验及分析。对各研究变量进行皮尔逊积矩相关系数矩阵检验,结果如表3所示。由表3可知,核心解释变量数字乡村建设水平digit与农村居民消费(consume)的相关性系数为0.669,不存在较大相关性且在0.01的水平上显著。

2.4.2 VIF检验。为避免回归分析中各变量存在高度共线性从而导致试验结果不可靠,计算各变量VIF值进行诊断,结果见表4。由表4可知,各变量的VIF值均小于10,说明不存在多重共线性问题。

2.4.3 双向固定回归结果及分析。在控制时间和个体固定的情况下,在模型中逐步加入控制变量,结果见表5。由表5可知,无论是否加入控制变量,数字乡村建设的回归系数均为正值,且在0.01的水平上通过显著性检验,即数字乡村建设发展每提高1个单位,农村居民消费提高1.077万元,表明数字乡村建设对农村居民消费具有促进作用。从控制变量来看,人均可支配收入Sr的系数为-0.034 6,且在0.01的水平下显著,可能的原因为农村居民所处地区医疗、教育、农资费用等成本开支较高,物价持续上涨,超过了农村居民的收入增幅,因而农村居民更倾向于存钱,从而减少当前消费开支;城镇化率Ur的回归系数为-0.550 0,表明在一定程度上随着人口城镇化率的提高,农村人口大量外流,制约农村居民人均消费的增长。化肥施用量Cf与农村居民消费在1%的显著水平上呈负相关关系,表明随着生活水平的提高,人们对食品的需求发生了根本性转变,从以往仅追求温饱即可到如今安全无污染健康食品,推广农业绿色增产技术迫在眉睫。而居民受教育水平Ed的提高将在0.05的显著水平上对农村居民消费有促进作用。

2.4.4 稳健性检验。一是替换核心解释变量。考虑到数字乡村建设对农村居民消费影响的时滞性,使用数字乡村指数变量滞后一期作为新的核心解释变量,得到表6(1)的结果。二是Winsorize缩尾处理。为避免部分离群值对估计结果产生影响,对核心解释变量digit进行上下1%分位的缩尾处理,得到表6(2)的结果。三是剔除特殊样本。由于北京、天津、上海、重庆4个直辖市的数字乡村发展速度与其他省份有别,剔除相关样本重新进行参数估计,得到表6(3)的结果。

由表6可知,数字乡村建设对农村居民消费的滞后性影响在0.01的水平上显著,采用3种方法重新进行回归分析,核心解释变量的正向影响始终存在,系数大小略有差异,表明前文研究结果具有较好的稳健性。

2.4.5 异质性分析。由于我国地域辽阔,各地数字技术发展存在较大差异,因此数字乡村建设对农村居民消费的影响可能存在地区差异。基于此,根据我国地理位置的不同,将研究样本划分为东部、中部和西部3个区域,回归结果如表7。

由表7可知,东、中、西3个地区的数字乡村建设对农村居民消费的正向促进作用均在0.01水平上显著,回归系数分别为0.733 0、2.849 0、1.473 0,表明中部地区数字乡村的促进效应最强,西部次之,相比而言东部地区促进作用较弱。进一步结合3个地区数字乡村建设呈现“东—中—西”梯度递减现象可得出结论:数字乡村建设对农村居民消费的正向促进程度总体呈现先升后降的倒“U”形趋势。可能原因:数字乡村建设影响农村居民消费出现边际贡献递减现象,西部地区基础设施建设较为滞后,物流配送体系尚不完善,农村居民数字化认知不足,数字乡村建设对消费增长的促进效果尚未得到充分显现。目前中部地区处于数字乡村建设中期水平,数字乡村建设可以发挥出较好的“后发优势”,显著刺激农村居民消费。而东部地区经济发达,数字化渗透率接近饱和,因此对消费的促进作用有所放缓。

3 结论与建议

3.1 研究结论

(1)基于我国2012—2021年31个省级行政区的面板数据,对数字乡村建设水平测评的结果表明:我国数字乡村建设取得重要进展,总体呈现稳定增长趋势;从区域看,数字乡村建设分布呈较为明显的“东—中—西”梯度递减空间特征,省际发展不平衡性现象突出。

(2)双向固定效应实证结果表明,数字乡村建设对农村居民消费具有显著的促进作用;农村居民的受教育程度能够显著促进农村居民消费的提高,城镇化水平和过度使用农作物化肥会限制消费的增长。

(3)对数字乡村影响效应的区域异质性分析表明,数字乡村建设对农村居民消费的正向促进作用始终存在,且呈倒“U”形趋势,具体表现为相比于数字乡村处于领先水平的东部地区和建设薄弱的西部地区,中部地区的促进作效应更为明显,可能原因是数字乡村建设对农村居民消费影响的边际贡献递减。

3.2 对策建议

(1)实施差异化数字乡村发展规划。立足各地资源禀赋和数字乡村建设对消费的贡献差异,因地制宜采取合适的发展战略,助推数字红利充分释放。对数字乡村建设较为落后的西部地区而言,加大数字化建设的财政投入,普及农业智能装备,建立健全的农村物流配送体系,尽力消除区域间的数字鸿沟。继续巩固和发展东、中部地区数字乡村建设基础,探索新型消费模式。

(2)有序促进数字技术同农民生活、乡村产业发展深度融合。推进智能化、网络化融合基础设施建设,引导创新要素投向关键核心技术,明确乡村建设长远发展目标,将数字化技术运用到农业实际生产中,借助互联网平台进行宣传和引导,打造具有当地特色的品牌农业,稳步推动教育、医疗、文体等产业均衡化发展、智能化升级,真正满足老百姓的消费需求。

(3)提升农村居民数字化素养,壮大消费市场主体。深化数字技能人才培养,建立符合农村实际的数字教育培训体系,积极举办数字技能竞赛,推动广大农民在智慧农业、农村电商等方面大显身手,增强农村地区数字技术的溢出效应,合理引导农村居民消费理念。

参考文献

[1]祝仲坤.互联网技能会带来农村居民的消费升级吗?——基于CSS2015数据的实证分析[J].统计研究,2020,37(9):68-81.

[2] 李旭洋,李通屏,邹伟进.互联网推动居民家庭消费升级了吗?——基于中国微观调查数据的研究[J].中国地质大学学报(社会科学版),2019,19(4):145-160.

[3] 王瑞.双循环视角下数字经济发展对我国农村居民消费的提振效应:兼论第三方支付的中介效应[J].商业经济研究,2022(3):149-152.

[4] 杜鹏,娄峰.数字化发展水平对农村居民消费升级的影响:理论分析与实证检验[J].商业经济研究,2023(1):47-50.

[5] 李桂馨.乡村数字基础设施建设对农村居民消费的影响研究:基于农村产业结构传导路径分析[J].价格理论与实践,2022(11):112-115.

[6] 聂昌腾.网络基础设施与农村居民消费:理论机制与经验证据[J].调研世界,2022(8):78-88.

[7] 陈潇,钟肖英,黄纯,等.电子商务对农村居民消费影响的实证研究[J].农业经济,2023(3):134-135.

[8] 曹梅英,谭启云,王立新.共同富裕背景下乡村数字化发展对乡村产业振兴的影响研究:以广西为例[J].农业经济,2023(2):41-45.

[9] 谢国萍.农村居民消费升级的表现、特征及对策[J].商业经济研究,2018(3):54-56.

[10] 赵保国,盖念.互联网消费金融对国内居民消费结构的影响:基于VAR模型的实证研究[J].中央财经大学学报,2020(3):33-43.

[11] 朱红根,陈晖.中国数字乡村发展的水平测度、时空演变及推进路径[J].农业经济问题,2023(3):21-33.