“十里洋场”——晚清上海文人城市记忆的重构

摘 要:外滩作为一处空间的所在,虽然身处洋场的中西人士都可以经常性的出入其间,但是它的出现与存在,对于西人与华人却有着完全不同的意义。不同于西人将外滩视为自身殖民权威展示的场所,晚清时期,华人对这一空间的认知经历了从讶异到接受再到重构其形象的历程。通过日常体验、文本再现与图像重构,上海文人将外滩作为一种超验性空间锚定在集体记忆之中,作为大众日常经验中的地理符号,重塑了离散的都市集体身份意识与社会记忆,外滩也由一处奇异的景观在地化为上海城市的地标性景观。

关键词:外滩;空间;记忆;重构

1886年12月21日,发行出版已达十余年的《申报》在头版的一篇文章中叙述了彼时黄浦滩的繁华景象:

沪上为通商第一,江岸行栈店铺,排列如林,为公司为洋行为公署,十里洋场之内,几于偻指难终。①

寥寥几句,说明当时十里洋场之内的公司、洋行、公署之多,屈指已数不过来。当时离开埠已有三十余年,沪上繁华日甚一日。外滩的发展,也几近一日千里之势,海上文人开始将此处内化为自身认知上海城市的地理奇观。作为一处空间的所在,虽然身处洋场的中西人士都可以经常性地出入其间,但是它的出现与存在,对于西人与华人却有着完全不同的意义。不同于西人将外滩视为自身殖民权威展示的场所,晚清时期,华人对这一空间的认知经历了从讶异到接受再到重构其形象的历程。通过日常体验、文本再现与图像重构,上海文人将外滩作为一种超验性空间锚定在集体记忆之中,作为大众日常经验中的地理符号,重塑了离散的都市集体身份意识与社会记忆。

空间研究是城市史研究的重要内容。物质空间所蕴含的政治与文化象征寓意是中外学者探究的焦点。②上海作为一处典型的殖民主义都会,又是学者所长期关注的重点。③外滩作为上海最重要的城市地标,学者历来多围绕外滩形成历史、建筑风格、街区变化等内容开展研究。①本文立足于晚清时期,通过小说、竹枝词、画报等资料,探究外滩(时称黄浦滩)从一处奇观之地,内化为上海文人自我认同的地理符号的过程。上海外滩起初是一片滩涂之地,是一处传统农耕田园风格的匀质性的空间,但西方殖民者来临之后,情况发生了改变,他们建造起西式的房屋、道路、绿化,立刻与南边的华界形成差异:一边是亭台楼阁、低矮狭窄的传统中国城市空间,另一边是殖民者凭空创造的带有西方城市风格的世界。对寓居或路过沪上的中国士人而言,他们从华界走到租界,带给他们完全不同的空间体验之感。他们是如何感知这片空间,又是如何塑造起这片看似他乡的“异域之地”的文化想象?这些问题,是本文主要探讨的话题。

一 “明明蜃市幻楼台”——作为地理奇观的想象与记忆

身处上海的文人是最早感知上海城市物质空间变化的群体。他们敏锐地捕捉到城市物质空间文化的改变,并运用自己的文化经验重绘这一空间的文化表征意义。

梅尔清在研究清初扬州文化时指出,扬州地方精英通过重建扬州历史风景名胜建筑和开展与之有关的文学活动,不仅重塑了扬州城市文化形象,而且建构起自身的文化身份认同意识。风景名胜作为物理性的空间,所包含的丰富历史文化资源,在描述和形成一个时代的精英认同意识过程中发挥了重要的文化建构作用。②梅尔清的研究大致为传统社会中的地方记忆、文化景观空间与文人身份认同关系提供了一种解释性的框架:地方文化精英通过重建具有历史文化意义的物理空间(这种重建活动不单是物质上的建筑营造,还包括精神层面的文本书写,比如编写诗歌、地方志等),建立起历史延续感,塑造地方社会记忆,建构起自身的社会声望,为自己的社会活动获取文化合法性,并形成自身的身份认同。

正如明末清初的扬州士人一样,开埠早期的上海文人深陷文化失落与身份错位的双重焦虑之中。这些寓居沪上的传统士人,早年接受的是儒家伦理教育,走的是耕读仕进之路。但来沪之后,却受到都市商业文化的熏染。在这种唯利是图的商业环境之中,他们不再是领袖群伦的四民之首,不再扮演道德领袖,而是以卖文为生的看客。置身洋场这一新型都市空间之中,他们深感处在儒家文化边缘地带的苦闷。西方文化的强势冲击,引发他们文化身份认同的危机,他们面临重新定义自己与生存意义的难题。也正因此,彼时在开风气之先的上海士人当中,一股“向外远眺及内塑自我的思潮正默默发酵”,③他们需要通过自身的活动寻求内在自我身份的认同。但是不同于清初扬州文人是在传统文化框架与历史资源中,通过重建风景名胜重塑文化身份认同,开埠以后的上海文人所面临的是一种超验性的城市空间格局。它迫使上海文人努力调适自己的文化经验,以完成对这一新型空间秩序的书写,以塑造历史延续感,寻找身份认同。当时留存下来的笔记、日记、竹枝词、小说、图像等诸多资料,是上海文人书写城市与重构历史记忆的重要文本。这些文本构成现场感知,画报描摹,小说叙述三种形式上的“互文性”,这是一种时人体验、认知与想象这一新型奇观性空间的方式。从中,我们大致可以重构出一幅时人对外滩空间形象塑造与记忆的感知地图,一窥申城这个迈向现代化的新兴城市的样貌。

1848年农历正月,王韬从家乡苏州乘船抵达100多里外的上海,看望在那里工作的父亲。当这位20岁的乡村秀才初涉沪滨,抵达黄浦滩时,顿时被映入眼帘的沿江景观震惊得目眩神迷。王韬在时隔多年以后出版的笔记《漫游随录》一书中,记录了当时的场景与感受:

一入黄歇浦中,气象颇异。从舟中遥望之,烟水苍茫,帆樯历乱,浦滨一带,率皆西人舍宇,楼阁峥嵘,缥缈云外,飞瓮画栋,碧槛珠帘。此中有人,呼之欲出;然几如海外三神山,可望而不可及也。①

浩渺的黄浦江帆船点点,岸上西洋楼阁恍若仙山。显然,黄浦滩带给首次赴沪的王韬以视觉上的巨大冲击,也许是初次目睹此种完全不同于自己日常经验中的景观,才令王韬讶异不已。在王韬看来,黄浦滩无异于一处海上奇观。

通过留存至今的反映彼时开埠初期上海黄浦滩风光的“外销画”,我们可以更加直观地感受到王韬初登黄浦滩所见的大致场景。(见图1)②海禁解除后,在通商口岸沿江或者沿海而设通商洋行的地形和景观,构成具有代表性的视觉中心,一些历史贸易绘画应运而生(习称“外销画”)。这种外销画一般是由当时定居在中国的外国画师或者受到外国画师影响的中华画师所绘制,作为商业画作行销海外,在摄影技术尚未完全普及的时代,这种具有逼真视觉效果的图像,展示了当时上海外滩的奇观景象。

上海史研究专家唐振常曾概括上海人面对西方事物的态度是“初则惊,继则异、再继则羡,后继则效”。③王韬初见外滩的体验,代表了那个时代上海文人在初次面临西来事物之时的惊讶之情。无独有偶,郭嵩焘也曾有此感受。1865年郭嵩焘经过上海,停留数日。二月初八日至九日,他先后参观了租界内洋行、领事馆、书馆等各处,并登上停泊在外滩黄浦江面上的英国海军军舰,观看海军的操演。在初七日参观领事馆后,郭氏在日记中记载:

至领事馆一处,穷极奢靡。夷房极明爽,四面皆离立,环以窗棂,玻璃嵌之。高或三层,皆楼居,而下为议事厅,或曲折作三四间、五六间,置诸玩器,精要夺目。马牛皆高骏,鸡尤奇巨。有鹿场一所,鸟场一所,其中孔雀、鸳鸯、锦鸡、野雏之属约十余种。龟甲大于车顶者一事,牡砺(蛎)甲于案者八事,皆列置阶下。④

郭氏对早期领事馆内空间布局的描述,让我们一窥当时外滩建筑内部的空间景象:上下两层的住宅,上层为私人住宅,下层为办公场所,馆内还摆“置诸玩器,精要夺目”。在领事馆内还有各种欣赏类的动植物与标本,也充分说明当时西方人按照自己的文化来营造自身的住居与办公空间,这对当时头一次目睹西人生活的郭嵩焘而言不可谓不惊奇。次日,郭氏又因事往游华界的城隍庙,但是当天所见与租界内的领事馆完全不同:

正殿亦不甚宏敞,后园乃极亭沼之胜。引便河为池,中购〔构〕一堂,有陶云汀宫保联云:微云几片石临水,此语记不甚确,短笛一声人过桥。池旁飞楼四映,经乱以来,多毁于火,而因屋为市肆者犹数十家,茶馆亦四五所。别有两园,以兵毁待修葺,乃扃其门,则园中之两别业也。石山布列无数。两园之已扃者,他无所见,犹见石峰耸立,高下相环也。庙园之大,殆至此已极。

郭嵩焘在当天上午参观完城隍庙后,似乎并不尽兴,“下午独步至洋泾浜,遍阅其架屋开道之雄敞”。显然,洋泾浜外滩一带的高大的建筑给他留下了深刻的印象,直至“月上数丈”,才返回到夜宿的客船。①从上述两则日记可以看出,与当时租界外滩内领事馆的穷奢极欲不同,华界城隍庙多毁于兵燹战火,华洋两界一豪奢一破败的景象形成鲜明的对比。郭嵩焘所见的19世纪60年代末黄浦滩的场景,在当时的“外销画”中也有表现。外销画中的黄浦滩,洋行建筑鳞次栉比,黄浦江上帆樯如云、舳舻千里。(见图2)②这种诗情画意的景观,传达出西人治下的租界兴旺发达。

作为一处公共开放空间,黄浦江滨是王韬等寄居沪上的文人经常闲逛的去处。1858年9月21日,时值王韬母亲六十一岁生日,为其母祝完寿之后,王韬“复至黄浦边踏月,见一葡萄牙人言,夜半有彗星见”,③黄浦江已成为王韬闲游散步闲谈的空间场所。同年10月2日,王韬又在日记中记载:

晨,同壬叔、小异、吉甫遄吃鱼生,活剥生吞,几难下箸。岭南濒海,以渔为业,每啖生鱼裹腹。鱼生一味,尚沿此风。薄暮,偕小异散步东关外。寄家书。浦滨一望空阔,颇豁眼界,襟怀为之旷远。吾人于天地间风雨晦明、阴晴变态,虫鱼生死,草木荣落,皆有一种芬芳悱恻缠绵凄戾之致,死后恐堕情劫中,回至吉甫斋中小饮。④

“浦滨一望空阔,颇豁眼界,襟怀为之旷远”一句,可以看出在黄浦江边的散步,能够引起王韬情绪上的变化,让其产生胸襟开阔之感。接续的一句,王韬感慨时光的流转,世间的无常,“吾人于天地间风雨晦明、阴晴变态,虫鱼生死,草木荣落,皆有一种芬芳悱恻缠绵凄戾之致,死后恐堕情劫中”。显然,黄浦江边的自然风光,是引起这位“洋场才子”情感变化的动因。

但是,上述王韬的两则日记,仅记载散步的范围是黄浦江边,很难确定散步位置是否在英租界外滩。根据叶中强的研究,在开埠早期,由于上海城市的中心依然位于上海华界一带,王韬多以上海老城为自己的交友与活动中心,来沪时期活动的范围多集中在北门一带,⑤因此,他选择散步的江边很有可能是在靠近华界的黄浦江滨一带。这种闲游空间的取舍反映出时人对上海城市中心的空间认知感。叶凯蒂指出,中国官方在上海开埠以后长期视华界为城市中心,而租界当局将黄浦江沿岸视为城市中心,双方各自绘制的上海地图反映出这两种空间权力观念的争夺。迟至1875年,由上海华界编制的上海县城地图中,均未载明城北租界,反映出中国官方“企图抑制外国势力及其影响的动机”,而由租界绘制的上海地图始终以靠近租界的黄浦江作为城市中心。⑥王韬在靠近华界的黄浦滩一带闲游,反映出官方空间权力观念与普通士人之间空间感知的重合,也说明在19世纪五六十年代,黄浦滩尚未成为城市的中心地带,华界空间与租界空间处在同步竞争的状态。

但是随着贸易发展,加之由于受战乱影响,大量华人涌入租界,促进了租界空间的开发,上海外滩也一跃成为上海城市中心。公共租界外滩此时成为上海文人闲游的重要去处,上海文人开始频繁地叙述与建构外滩的空间形象。

近代中国人在因应世变之时,往往诉诸历史传统,在历史中找寻工具性资源,作出合理性的言说与阐释,以应对变化的政治与社会形势。这种向内而求的冲动,也表现在上海文人创作的一系列关于外滩空间形象的文学作品之中,他们借助传统的诗词歌赋等多种文学形式,描绘外滩景象,将一种新型的城市空间进行本土化的表述,建构外滩的文化象征意义与社会记忆。1884年一位故地重游上海的佚名者描述与追忆了对上海租界与外滩的印象:

沪上繁华甲于天下,仆半生游览,旷吾胸襟……而况华洋聚处,中外交衢,到此流连倍增阅历。异书异言,恍然海外奇观,与居与游,洵是人间别境。捲起无风之浪,番舶飞来,辟开不夜之天,香车驰去,穷奢极欲,莫甚于斯。①

沪上竹枝词也多次歌咏租界与外滩景观,其中一首名为《租界》的竹枝词云:

北邙一片辟蒿莱,百万金钱海漾来。

尽把山丘作华屋,明明蜃市幻楼台。②

黄浦滩被描绘成如梦似幻的景观,说明此一空间完全超越出文人原本的生活体验与阅历,他们几乎难以用既有的社会经验框架来描述这一空间中的新现象。结合上文中王韬对黄浦滩的描述,可以发现,他们描述外滩景观所使用的字眼,譬如“海外三神山”、“海外奇观”、“蜃市幻楼台”等,有一个共同的特点,都是具有奇幻色彩的名词,外滩奇特的景观与事物都非中土所能见,通过借助这种传统文化中的奇观形象类比外滩景观,意在说明外滩空间所带给人的海市蜃楼般的感觉特征。

这种本土化的想象也表现在当时的一些诗赋作品中。当传统士人流寓申江之际,发现这里与传统城市有着不一样的天地。新的城市空间的出现触发上海文人无限感慨与情思,敏感与多情的文人首先诉诸笔端。这些所谓的“洋场才子”借助当时萌芽时期的公共报刊发表感怀谴兴的文字,为后来者一窥当时文人眼中的外滩形象提供了重要的途径。1871年,《中国教会新报》刊载了一篇《洋场赋》,文章形式仿自杜牧的《阿房宫赋》描绘上海洋场风物,开头是对外滩景观的描写:

华俗薄,洋人入,沪江浊,洋场出,延袤一二十里,不知天日。由城东北而西折,半属洋行,黄浦溶溶环绕其旁,人杂五方,商通四域,洋货杂货丝客茶客相尚繁华,勾心斗角,挤挤焉,攘攘焉,蜂屯蚁聚,真不知其几多数目。煤烟贯地,有火何红,电报行空,不胫何通,曲折冥迷,不辨西东。③

以传统的文学形式“赋”写就外滩景物,并仿照赋中名篇《阿房宫赋》的语句,采用这种文学形式描绘外滩,对于大部分未到过洋场未目睹黄浦滩的读者而言,显然能够借助这种比较熟悉的文学体裁中的描述畅想外滩景观与风物。这种用既有的文化经验来表述与描摹一种新的与未知的城市空间的尝试,是将异质化的超验性空间实现本土化与日常化的重要表现。除了“赋”这种文学形式,采用七言律诗的形式,以历史感怀的主题表现外滩景观,也是上海文人重构外滩社会记忆,赋予其文化象征意义的重要途径。1897年,在一首《申江春望》的竹枝词中,诗人如此感慨:

肝胆平原想未终,那堪触目楚臣宫。

鸦啼杨树清留浦,□拂桃花□点篷。

一水界分江左右,百蛮碑立路西东。

我来无限沧桑感,地是人非霸业空。④

相比其他简单描绘黄浦滩景物的竹枝词,这首《申江春望》具有更深沉的历史与文化表现力。外滩身处上海,原为楚地,见证着楚国的霸业。但此时黄浦江岸边却是“百蛮碑立路西东”,当时黄浦滩上竖立着的是马嘉理纪念碑、常胜军碑、巴夏礼雕像,这些都是洋人的纪念碑,见证的是外国殖民者的功业。诗人感慨沧海桑田,“地是人非霸业空”。此诗中的“外滩”,有类古诗中经常使用的“残山剩水”意象,借以表达历史兴亡之感。借助这种传统古诗的历史感怀主题表现形式,从而将一个不同于传统类型的空间场所嫁接与内化到诗人的生命文化体验之中,赋予作为新型城市空间的外滩以本土化的文化意义,从而将外滩升华为一个具有人文历史意义的文化地标。黄浦滩(外滩)作为一处日常空间,是代表上海城市形象的地标性空间,它日益渗透进文人的意识之中,深入持久了塑造了人们关于外滩形象的社会记忆。

用既有的文化经验表达新的社会主题,也同样表现在当时流行的作为大众媒介的画报之中。李孝悌在研究晚清时期的《点石斋画报》时曾指出,由于彼时“旧的政治、社会秩序仍未解体,新的文化品位和感知能力也有待建立”,画报作者在介绍西方新事物时,“他们或是添油加醋地增加一些腥煽耸人的听闻,或者干脆将西方的新奇加上中国的神怪,赋予这些新兴事物双重的刺激。所以我们看到的新兴事物,不是出现在灾难的场景,就是用来装点古老的志怪传统”。①晚清画报在介绍西方新事物时,利用传统的主题与方法,在一个旧有的文化经验叙述框架中进行描述与表达。外滩——作为在中国土地上的西化空间,画报作者同样是用本土化的叙述方式加以呈现。

1909年《时事报图画旬报》设“滨沪百景”专栏,专门刊载沪上知名的景观。其中,第一期刊有《黄浦秋涛》画作一幅,(见图3)并配文介绍:

黄浦亦名春申浦,又曰黄歇浦,相传系楚相春申君黄歇所凿,以是得名。其源受杭州嘉兴之水,起自秀州塘,与澱山湖水汇为三泖。浦中帆樯云集,轮舶星罗为中国各埠冠。涛头一线卷地而来,淜湃奋腾,不下钱塘八月。今虽桑田沧海,浦面日隘,然南境犹昔。客或临流远眺,颇足一涤尘襟也。②

“黄浦秋涛”是一处具有历史人文意义的自然景观,是著名的“沪城八景”之一。早在清朝《乾隆上海县志》(1783年本)内,就刊有上海文人集唐代名人诗句描述“沪城八景”的详细记载,“黄浦秋涛”一景集陆龟蒙、罗隐、白居易、温庭筠四人的诗句为一首:

江色分别绕练台,水天东望一徘徊,

风番白浪花千片,涛似连山喷雪来。③

可以看出,“黄浦秋涛”原是传统文人对黄浦江自然景观的一种人文建构,正是这种人文建构,使得“黄浦秋涛”由一种自然景观升华为一种人文景观,它象征的是传统士人对地方社会风物的一种认同性心理。但是1909年画报中的《黄浦秋涛》,却表现出一种完全现代性的风貌,行人、马路、电车、路灯、人力车、气象信号塔、火轮船、黄浦江并置出现在画面中心。本应作为画作主角的“黄浦秋涛”却退隐到画面的背后,仅仅是作为一种背景呈现。毋庸置疑,画作作者运用一个传统的自然景观符号表达了新的时代主题,呈现了黄浦滩在新时代的景象,当下新时代的景物充塞在“黄浦秋涛”这一传统景观符号之下。

由此看出,外滩的现代性形象已完全闯入上海文人的文化意识之中,黄浦滩的景象已经不再是过去传统的自然风光,而是负载着现代化的电气化设施新景象。黄浦滩借此在传统文脉中获得新式的表达,现代性的景象代替自然性的风貌,成为传统人文地点新的符号。由于文人的反复吟咏、抒写与描绘,从而赋予外滩以特殊的文化意义,外滩由一处洋场升格为具有文化历史意义的场所。

二从边隅至中心——外滩地理形象的转变

从一个较为宏观的地缘视角来审视上海和外滩在中国与上海城市中的地位,我们可以发现一个有趣的现象:二者在开埠初期都处在边缘性位置,但经过数十年的发展,都从边隅之地成长为中心之域,引领一代风潮。上海位于中国的滨海地区,在以农立国的帝制时代,沿海地区向来是中央集权国家所不瞩目的区域。即使有所注意,也是出于限制的目的,严厉实施海禁,防范沿海地区与海盗势力勾结颠覆中央的企图。因此,上海可以说处在一个较为边缘的地理与文化位置。另外,从一个微观的地理视角观察,外滩在上海城市中的地位也类似上海在整个中国的地位。外滩在选址之初,位于上海县城以北的滨江地带,这一地区相当于处在中国传统城市的边缘地带,这是一处卑湿之地,溪涧纵横,潮涨潮落之际时常被淹没。在以农立国的时代,土地被视作社会财富的象征。这样一块地区,向来被视为穷乡僻壤,没有多少可以利用的价值,所以官方企图利用这一区域实现隔离西人与华人的目的。

1897年至1898年,寓居沪上的郑孝胥在日记中多次记录自己到外滩散步的经历。如1897年9月10日,日记中载:

夜,复步月独出,自大马路绕跑马厅,复至四马路出黄浦滩,观江中月色。①

11月18日,日记中载:

夜,携垂、禹二儿步至黄浦滩,绕大马路,过白大桥,公园中徘徊久之。②

12月25日,日记中载:

夜,携二儿出步大马路、四马路,遂绕江而返。③

但是不同于滨江自然景色带给王韬以情感上的变化,彼时黄浦滩空间引起郑孝胥一种更加复杂的情感体验。1898年11月27日,郑孝胥在日记中记载:

夜,月明,独出步江岸望月,抵北而返。其缘江设铁栏处,巡捕止予不听行,予乃更从里径,不与置语。华人吃洋饭者恣睢,其贱若此。④

此则日记透露出的信息是,华人巡捕禁止郑孝胥踏入外滩设置铁栏处的地带,郑孝胥对华人巡捕挟洋自重的行为愤懑不平,因此痛骂其“华人吃洋饭者恣睢,其贱若此”。郑孝胥在浦江频繁的散步,不仅说明彼时上海城市中心已转移到外滩,而且证明公共租界的黄浦滩此刻已经成为一处重要的滨水休闲空间。

凯文·林奇(Kevin Lynch)指出,“一个整体生动的物质环境能够形成清晰的意象,同时充当一类社会角色,组成群体交往活动记忆的符号和基本材料”。⑤上海文人利用传统性的文化经验与叙述框架完成外滩空间描述的同时,也预示着外滩被当作上海城市地标纳入大众社会记忆之中。但是,捕捉时人对外滩空间的感觉结构的确立这一过程,需通过文学小说、图像等文本的分析。

传统士人以诗酒风流自赏,雅好狎妓冶游。这股风气至明末,伴随商业文化的繁荣,日甚一日。晚明以降,江南旅游风气大盛,不仅士人热衷于此,而且妇女也趁着香会之机,游览风景名胜,士人携带妓女出游的现象也屡见不鲜,甚至“携妓这种行为在当时士大夫的社交圈中,成了一种风流的韵事”。①据明人黄省曾所撰《吴风录》记载:

自吴王阖庐造九曲路以游姑胥之台,台上立春宵宫,为长夜之饮,作天池,泛青龙舟,舟中盛致妓乐,日与西施为嬉。白居易治吴,则与容满蝉态辈十妓游宿湖岛。至今吴中士夫画船游泛,携妓登山。而虎丘则以太守胡缵宗创造台阁数重,增益胜眺。自是,四时游客无寥寂之日,寺如喧市,妓女如云。而它所则春初西山踏青,夏则泛观荷荡,秋则桂岭九月登高,鼓吹沸川以往。②

无论士人还是普通人家,只要囊有余资,就可在名姝歌妓的陪伴之下游山玩水、纵情逸乐。或乘画舫,游弋江湖,饱览湖山胜景;或坐马车,游走郊外,感受田园风光。17世纪,由于清政府明令禁止官员和候补官员光顾妓院或包养妓女,并废止官妓,“卖春或狎妓只能在私设机构中进行”,迫使狎妓行为由过去的公开领域向室内转变,“藏匿于有限而独立的社会空间之中”。③但是,小刀会起义与随后的太平天国之役,导致上海华界与江南其他城市的妓女逃进租界。吴娃越女,播迁沪上,重开艳帜,上海娼妓业日盛一日。上海租界新型城市空间的出现,为狎妓冶游的传统提供了新的出游场所与机会。以“书寓”与“长斋”为代表的高级妓女,有了更多抛头露面的机会。早在晚明时期,名妓就曾作为时尚先锋独领风骚,此时置身洋场,她们更加热衷于户外活动,她们穿最新式的服装,理最新潮的发饰,用最洋气的家具,时常与恩客(嫖客)乘坐着马车,穿街走巷,游走于酒楼、戏院、公园、马路、跑马场等租界公共空间之中,成为“上海租界文化的标志”。④公共租界外滩就是高级妓女经常选择出游的重要场所之一。那么,名妓频繁出入外滩,以外滩作为出游的重要场所与空间,到底对外滩形象与历史记忆的建构有何作用与影响?

晚清时期,在上海妓女与恩客出游的路线中,外滩(时称黄浦滩)是必经之路。作为公共租界的核心区域,外滩频繁地出现在晚清时期的冶游小说之中。成书于1884年的《海上群芳谱》载:

观电气灯,清光映碧,舆蟾魄争辉,奇制也。于是由黄浦滩至虹口大桥,一路迴视浦江。帆樯稠密,上出重霄,铁舰轮舟,如成图画。遥望吴淞江口,水天一色,月光吞银海,海夜潮声,澎湃而来。⑤

小说《孽海花》有一节记录妓女与恩客经过外滩时的场景:

江内波如平镜,帆樯林立。猛然抬头,见着戈登像,矗立江表;再行过去,迎面一个石塔,晓得是纪念碑。⑥

以上两篇小说,将黄浦滩作为整体进行描述,一方面黄浦滩代表的是根植于上海城市的地理坐标,另一方面为小说情节的展开提供了一个宏观的空间场景。

但是,有的小说在提到外滩时,只是作为人物活动的空间背景附带提及,并不是主要描述与表现的对象。在《海上繁华梦》中的两位洋行职员“麦南”与“子多”在去“兆富里”逛妓院之前,先驾驶新买的电车到外滩显摆一下,小说中记载:

二人谈谈说说,时光已五点多了,行中没事,麦南因新近购了部电车,同子多坐了先到大马路宝德,各人吃了一瓶洋酒,一客点心,又到黄浦滩兜了一个圈子,才往兆富里去。①

在小说《九尾龟》中,妓女沈二宝与恩客潘侯爷骑着自行车互相追逐,而他们行驶的空间也在南京路外滩一带:

沈二宝见了这般模样,知道潘侯爷已经入彀,心中暗喜,却又故意卖弄精神,把身体向前一伏把头一低,脚下用一用力,只见沈二宝的那一辆自行车,好似天边飞鸟一般,一直线向前跑去。潘侯爷见了那肯放松,连忙催着自行车也赶上来,两把自行车在马路上互相追逐,直像那弹丸脱手,羽箭离弦,路上的人见了,不由得一个个都拍手叫好。一霎时,沈二宝和潘侯爷由大马路一直穿出黄浦滩,直到了三马路口,沈二宝方才慢慢的转进三马路。潘侯爷的自行车也紧紧的跟着转弯。②

不同于在前两部小说中,作者对黄浦滩景象展开的“细描”,在后两部小说中,黄浦滩只是作为一个小说中人物众多变换的活动地点场所之一。但是,公共租界的黄浦滩与兆丰里、大马路、二马路等其他公共租界空间,共同组成了小说人物的活动场所,它为读者建构出一种整体的想象性的逸乐空间。黄浦滩成为一种城市空间意象而存在,成为小说故事的背景,作为一个整体性的空间场所开始出现在人们的意识之中。

叶凯蒂在研究晚清时期上海的娱乐文化时指出,随着上海出版业的繁荣,当时比较流行的画报、指南书、文学小说等大众媒介的作者将名妓塑造成城市的新偶像,“她们的形象被拿来和西方物质文化联系在一起,以使这种关联深入人心”,“名妓被当做阐释和代表这座新奇洋派的城市的最佳人选,因为她们最生动、最容易为人所接受,她们就是上海的华丽与豪奢的象征”。③如果上海名妓代表着现代与时尚,那么名妓出现的公共空间也是现代与时尚的所在。她们通过自己的着装打扮,以都市漫游者形象与恩客出现在公共场合,塑造了一种都市空间的时尚感。反之,上海妓女在新奇洋派的公共空间抛头露面,又塑造强化了自身的公共地位与时尚之感。妓女的时尚性与外滩空间的时尚性互为映照,互相建构了对方的形象,从而形塑了大众对这一空间的集体记忆。外滩变身为一处时尚的去处,大众心理能够熟悉与认知的一处地理场所。

显然,小说中频繁出现黄浦滩的景象,恰证实了彼时的外滩已经逐渐成为上海城市的中心。上海冶游文学中对外滩空间的书写,将外滩这一区域完全进行了本土化的想象。外滩虽然由西方人建造与掌控,但是在小说中,却是妓女与恩客在畅游这一空间中漫游。高级妓女频繁游赏外滩空间以及外滩空间在文学小说中的频繁出现,这种实践与文本上的“互文性”,显示出外滩成为城市的地标性空间,上海文人已视外滩为上海这座城市的地标所在。身处边缘地位的上海文人,穿行于这种商业性的都会空间之中,通过这种小说的创作,将外滩这一殖民主义空间奇观内在于自身的情感体验之中,既塑造了自我身份认同,也将外滩景观日常化,重建了对外滩空间的认知,从而在失落的文化传统中重寻到新的文化位置。

三图绘外滩——外滩公共形象的视觉再现

晚清时期,上海作为重要的文化出版中心,出版了众多商业性画报。《点石斋画报》与《图画日报》最为知名。这些画报以追求商业利润为目的,往往以新颖的方式最大程度满足大众的视觉欲望。公共租界内的都市景观是画报重点报道的内容之一,洋场风光被作为新奇的景观得到视觉上的呈现。外滩作为公共租界的中心区域,也大量出现在这些画报之中,画报对外滩景观的视觉化呈现为大众提供了对都市空间与生活的想象。

在《英界黄浦滩》一图中,人力车行驶在宽阔的沿江大马路上,行人在马路边的人行道上悠闲地散步,两边茂盛的行道树、壮阔的黄浦江、高大的西洋建筑连成一体,形成外滩的景观。(见图4)①在《黄浦帆樯》(1887)中,作者以远近结合的笔法描绘了黄浦滩的景色。在远景中,黄浦江上点点帆船游弋在江面之上,江面近景中是连绵不断的西洋式建筑群,最近处的西式建筑中还有围坐的人群。(见图5)②上述两幅图片,无疑都将外滩作为一种公共空间加以展示,外滩成为一种猎奇性的景观,被置于广泛发行与传播的大众画报之中。不同于过去传统文人所掌控下的人文景观,外滩空间景象是在商业资本控制下的一种供大众所凝视与消费的视觉景观。

伴随着商业性新闻画报的普及与传播,城市空间成为视觉消费的对象,举凡建筑、公园、纪念碑都出现在画报之中,成为读者所注目的视觉对象。在晚清画报有关外滩景观的作品中可以看到这种变化的迹象:黄浦滩(整体的景观或是单体的建筑,再或是在黄浦滩发生的事件)成为画报作品中所要呈现的一种对象。这种图像意味着外滩空间与社会大众之间一种新的关系的确定,外滩空间成为视觉对象,变成社会大众欣赏的主体。通过这些画报所呈现的外滩形象,可以一探当时士人面对光怪陆离的“十里洋场”,重构新的社会时空观的过程。

外滩是西方殖民者在上海营建的最早的空间,也是最早应用现代性技术的地方,这些新采用的现代性技术成为画报关注的重点内容之一。“新”与“奇”是现代性的都市带给社会大众的普遍感受,而这种感受引发了人们的“窥视”欲望。③画报上对外滩中现代技术的呈现,就是这种“窥视”欲望的表现。黄浦滩上采用的电灯、电梯等现代性技术被置于图像之中进行呈现,在画报之中作为一种奇观被公开展示。在《电气灯,钢丝马车》一图中,坐着敞篷马车的妓女和客人、电气路灯、电线与西式建筑构成了“申江胜景”。(见图6)④电气灯与钢丝马车都是现代性技术的产物与象征,文中介绍电气灯已遍布黄浦滩与大马路、四马路、五马路一带,从而建构出黄浦滩现代性的形象。《飞楼奇趣》一图介绍了位于南京路和外滩交叉口一侧汇中饭店内的升降机,画面中心位置不仅有网格状钢铁电梯,而且还有吊在屋顶上的电风扇,楼梯口的电灯,起支撑作用的廊柱与拱券,房间里还有闲谈的华人与西人。(见图7)⑤这种电气化的设备,不仅让人联想到技术的便捷,而且传递出一种现代性的时尚感。画报除展示室内技术外,便捷的交通桥梁也是呈现外滩形象的方式。位于外滩北端苏州河上的外白渡桥,是现代性桥梁技术的表现,它的形象是外滩著名标志之一。这种钢铁架构,对于许多人来说见所未见、闻所未闻。画面中的外白渡桥形象极度写实,图像上的文字介绍了外白渡桥的历史。(见图8)①外滩最知名的娱乐休闲空间,外滩公园也在画报中以具象化的形式获得呈现,英伦风格的音乐亭给大众带来了异国风情的想象。(见图9)②

除展示现代性技术,公共休闲空间外,画报还呈现了外滩上的纪念碑、银行、总会、洋行等公共性建筑。例如《图画日报》刊载过巴夏礼纪念碑、伊尔底斯碑、汇丰银行大楼、江海关大楼、招商局大楼、英国领事馆、德国总会大楼等建筑。③图像不仅呈现公共性建筑形象,而且配文对相关机构历史进行回顾与追溯,传递出的是各机构的历史。这些信息涉及现代金融、报关、商务、外交等内容。这些文字介绍无疑是对西方文化的一种传播,传递出的也是近代中西接触与碰撞之后交流的历史,是对这些历史机构的记录与追述。这些图片与文字为不能亲身至外滩的读者提供了一种想象的奇观图景与画面,它们与其它各类社会新闻并置在一起组成画报的内容,供社会大众阅读与欣赏。在介绍相关建筑物时,编者还将其视为西方文明建设成就,并与中国的做法作对比,以此引为镜鉴与效法的榜样。例如,在《巴夏礼铜像》一图中,作者详细介绍铜像位置、高度、建造时间与建造缘由后,在文末感叹中西对待名人铜像态度的差异,文字流露出对西方尊崇伟人行为的赞许与羡慕,并就中国缺少伟人铜像表达了遗憾。①显然,这种话语礼赞了外滩建筑作为一种西方文化存在的物质化象征,已引起中国人对自己文化传统的反思,强化了西方文明的优越性。

除单体公共建筑在画报中呈现外,在外滩发生的重大庆典仪式活动也成为画报集中表现的公共事件。《赛灯盛会一》表现了英国牧师慕维廉在上海开埠五十周年庆典上在外滩向大众发表演说的场景,(见图10)②《英皇子观灯记》表现了当时在外滩围观迎接英皇子康诺特公爵的欢迎仪式场景。外滩黄浦江滨一带张灯结彩,画报形容当时的盛况,“游人蜂屯蚁集,如入长明之国、不夜之城,诚大观也”。(见图11)③

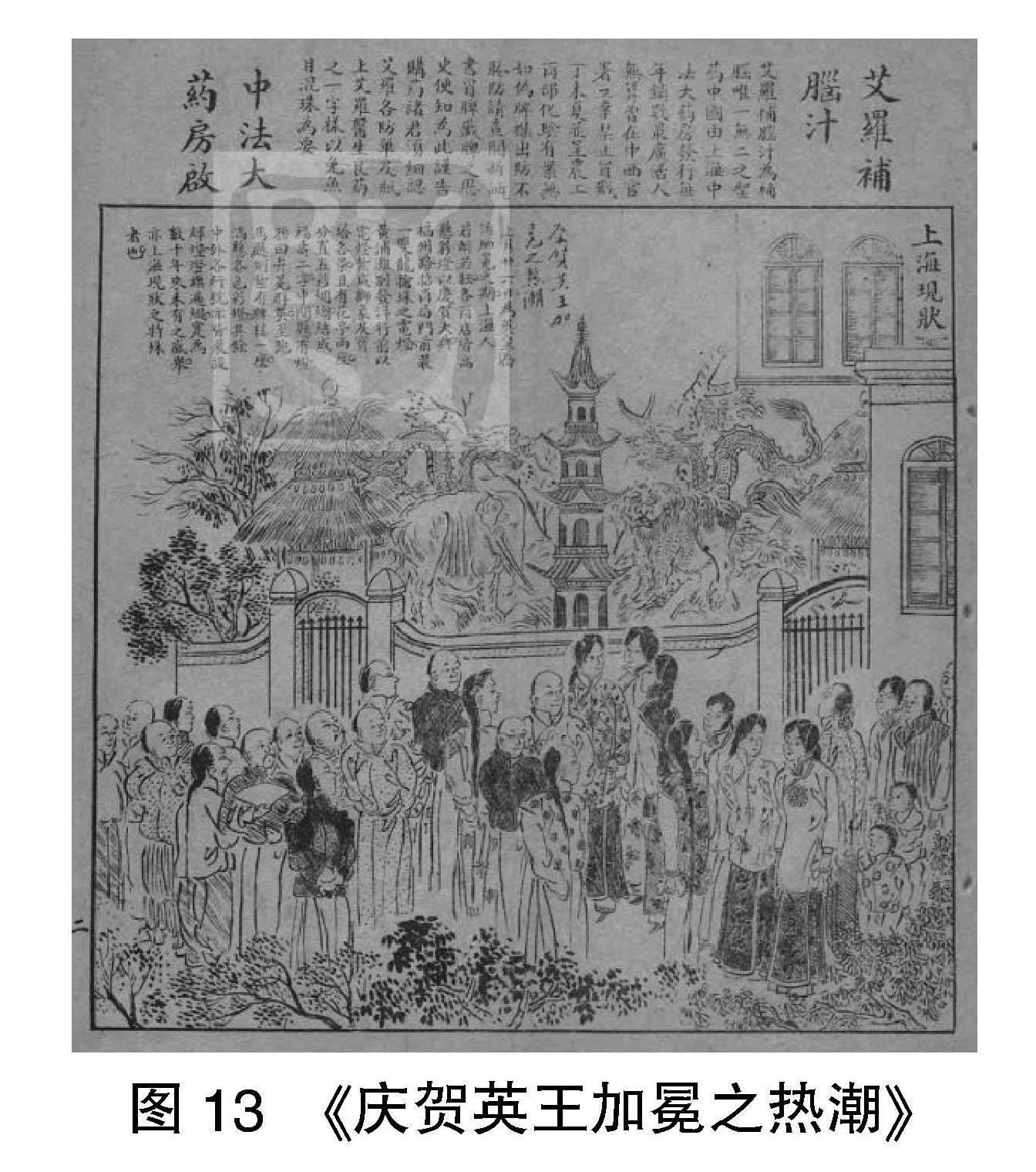

《寓沪英人望祝英君主陟位五十载庆典》表现出寓沪英侨在外滩黄浦江边庆祝英王登基五十周年的欢庆场面。在画中,黄浦江中高大的军舰挂着彩旗,舰炮鸣炮五十响,岸边万国商团亦鸣炮五十响作为答礼,非洲乐手在旁奏乐,以示庆贺。(见图12)④《庆贺英王加冕之热潮》表现了在外滩别发洋行外观赏狮子、大象、宝塔等纸扎彩灯的场面,画面中的中国人以好奇的眼光盯着院子内的彩灯。(见图13)⑤

如果与上文中图1和图2作对比可以发现一个有趣的现象。在图1和图2中,画面中当地的华人被排除在画面之外,虽然黄浦江上的舢板船上有划舟人的身影,但也只是将他们描绘成无法辨认的被动形象,整个画面的主题景象多样,视觉上没有聚焦点,呈现不统一的散点状态,通过这种空间再现方式,外滩空间被去地域化,反映出的是在殖民者治下的一派风景秀丽、和谐安静的景象,传达出稳定繁荣的社会景象与秩序。这种图像也给大众留下想象与重构外滩历史记忆的空间。但是反观中文画报中出现的人群,却是另一番景象,西人与华人共置于同一个画面之中。华人里三层外三层式地围成一圈,用好奇的目光凝视着洋人。画面中的视线无一例外地指向了西人,华人作为一种看客而存在。整个画面主题单一,存在着一个视觉性的统一焦点。

这是两种完全不同的图式权力语言,传递出不同的外滩空间的社会记忆。彭丽君曾经比较了传统年画与《点石斋画报》的图像所表现人群在视觉因素方面的区别。她指出,传统年画“呈现的人群的凝视一般是多样的而不是统一的。被描述的事件大抵不会把读者的目光引向一个单一的参照点,而是展现出一个生气勃勃熙熙攘攘的环境”。但是不同于传统年画,“在《点石斋画报》的图像中人群的凝视往往是统一的。它的功能是把读者的目光引到那件有待审判的事件”。①余夏云也指出《点石斋画报》中围观者的行为显示出“一种日常生活形态,强烈的世俗‘观淫癖和好奇心”。②在表现外滩的画报图像中,我们似乎也能看出这种视线差异。在这些表现外滩的图像中充满了双重的权力视线:画中的人群凝视着画中的焦点人物或事件;画外的人群(读者)又凝视着画面中的人群和事件。虽然这些看客带着猎奇与把玩的心理和俯瞰与观赏的眼光,但是这些图像合理化了看客(画报读者与画中围观的人群)与被看者(画面中被围观的洋人,空间的支配者)之间的权力关系。这些洋场空间有些是对华人是封闭性的,上海总会、外滩公园华人是禁止进入的。画报中的外滩,中国人仅是空间背后的旁观者(无论作为画外注视主体的读者,还是作为画内被注视客体的画中人),而非空间背后的支配者。画面中外滩与洋人是被观看的客体,但在现实中,洋人在外滩空间中是支配主体,他们在华洋有别的社会秩序格局中处于最高的位置。

从《点石斋画报》中的外滩空间形象,可以看出近代上海城市中所孕育的现代性关系,它挣脱了传统权力的束缚。但是这种对传统权力关系的挣脱,是以陷入一种更加隐蔽的现代性权力关系之中为代价的。外滩提供了一个相比传统社会更加自由与开放的生活冶游场所,但是由此,他们进入一个兼具现代性与理性化城市管理系统之中。畅游黄浦滩时,无论行人、马车、人力车都要遵循特定的交通规则。另外,外滩的建筑空间并非全然平等、可供任何人出入的,有些空间实施着严格的空间隔离。如外滩公园,就长期严格禁止华人踏入。社会大众不仅被迫遵循现代性的治安交通管理,而且还须遵守带有歧视性规定的殖民等级秩序。相比前者,这些管制是一种更加隐蔽的权力关系,让大众在日常生活之中予以默认与遵从。

黄浦滩的洋场奇观与传统城市空间,大异其趣。这些对外滩空间的文字描述与图像呈现,形成了鲜明的对照,外滩与上海成为一处光怪陆离的一处城市空间,它有力地形塑了黄浦滩充满新奇形象,说明外滩已成为大众体验上海都会生活而绕不开的日常生活空间,它成为型构上海人本土化与地方化意识的有力工具。

外滩公共形象在视觉上的再现,一方面是外滩作为整体性的空间意象被纳入画报中得到呈现,另一方面,外滩个别的单体建筑作为代表性的物质空间得到展示。外滩是由公共建筑、马路、黄浦江组成的有机空间集群,对外滩个别建筑空间的再现,无疑会增强人们对外滩整体性的认知。也正是在单体的建筑空间的表现中,外滩作为一个整体性的空间意象被当做上海城市的地标塑造起来。宏伟建筑的建造、便捷交通的贯通、新颖技术的采用,通过画报的呈现、小说中的描述与实际的体验与感知,建构起了人们对上海外滩作为地标性存在的认知。

绘画不是像照片那样咔嚓一声“拍下”,而是在小心而缓慢的过程中“造出”,而且它所呈现的与其说是客观真实,不如说是想象中的特定情境。①这种“想象的特定情境”是作画者基于自身的理解对事实的想象与重构,无疑浸染了作者的情感认知。画报中呈现的外滩景物,突出了西方在建设基础设施方面的优势。图像赞颂了西方建筑技术、武器装备、纪念仪式的优越性,背后所隐喻的内涵是对西方殖民者治下的城市秩序的高效、整洁、有序的礼赞。作为大众媒介的画报塑造与建构了外滩的公共形象,向大众传递出这一空间的现代化与时尚化特征,它将外滩作为一种整体性的空间意象与人文景观,置入社会大众的记忆之中。

小结

列斐伏尔曾指出了现代社会空间生产的一般性的规则,“空间不仅仅是被组织和建立起来的,它还是由群体,以及这个群体的要求、伦理和美学,也就是意识形态塑造成型并加以调整的”。②19世纪末叶的西方殖民者在上海公共租界营造的外滩,就是按照殖民主义意识形态建构的结果。殖民者通过对外滩空间的占领、建设与改造,塑造了这一空间中的政治化内涵,也贯彻了自身的政治权力,维系起群体的集体身份认同,向人数众多的华人显示了自身的霸权地位。③

但是,外滩形象在华人眼中尤其是清末上海文人眼中却有别样的文化意义与历史记忆。外滩是一处完全不同于传统城市空间的所在,洋场文人是最早感知并记录这一殖民主义空间的群体,洋场文人运用中国传统诗歌吟咏外滩新风物,运用传统风景画描摹外滩的新奇之处,他们这种认知与表达的方式又是建立在原有的传统知识的框架结构之下,以“旧瓶装新酒”的形式塑造了外滩的空间形象与社会记忆,将殖民性与现代性景观的外滩在地化,黄浦滩借此在传统文脉中获得新式的表达,现代性的景象代替自然性的风貌,成为传统人文地点新的符号。

由于文人的反复吟咏、抒写与描绘,从而赋予外滩以特殊的文化意义,外滩由一处洋场升格为具有文化历史意义的场所,使得外滩这一异质性的城市景观内化为上海城市的地标性空间场所。他们的叙述使得外滩在上海城市之中也变得重要起来,他们在社交活动中及其时常漫游外滩的表达和言辞,赋予了外滩景观特殊的重要性,外滩景观也得以通过他们的文学创作和艺术作品得到传播,外滩景观因而也就成为上海现代性的风景名胜,历史性的文化价值不断增加,从而促进了外滩作为风景名胜的声誉和价值的传播。对于华人而言,外滩从一种超验性空间到经验性空间的改变,在情感上也由讶异到接受,再至习以为常,外滩成为上海都市的一个重要的地理性空间,一种时尚的所在,锚定与稳固了大众在都市中的离散身份感,缩短了大众与都市之间的距离感,建构了自身的都市人身份。

* 本文系国家社科基金后期资助暨优秀博士论文出版项目“空间改造与记忆嬗变:上海外滩变迁研究”(1843—2012)(项目编号:23FZSB067)的阶段性成果。

① 《论沪北匪之多》,《申报》1886年12月21日,第1版。

② 陈蕴茜:《空间重组与孙中山崇拜——以民国时期中山公园为中心的考察》,《史林》2006 年第1期;李恭忠:《中山陵:一个现代政治符号的诞生》,北京:社会科学文献出版社,2009年版;洪长泰:《地标:北京的空间政治》,香港:牛津大学出版社,2011年版;董佳:《民国首都南京的营造政治与现代想象》,南京:江苏人民出版社,2014年版;Chuck Wooldridge,City of Virtues:Nanjing in an Age of Utopian Visions, University of Washington Press,2015;[美]费丝言:谈判中的城市空间:城市化与晚明南京》,王兴亮译,香港:牛津大学出版社,2021年版。

③ [美]叶凯蒂:《从十九世纪上海地图看对城市未来定义的争夺战》,《中国学术》2000年第10期;张晓春:《文化适应与中心转移——上海近现代文化竞争与空间变迁的都市人类学分析》,南京:东南大学出版社,2006年版;吕文翠:《海上倾城:上海文学与文化的转异,一九○八——一九四九》,台北:麦田出版社,2009年版;魏枢:《“大上海计划”启示录:近代上海市中心区域的规划变迁》,南京:东南大学出版社,2011年版。

① 钱宗灏:《百年回望——上海外滩建筑与景观的历史变迁》,上海:上海科学技术出版社,2005年版;常青编:《大都会从这里开始:上海南京路外滩段研究》,上海:同济大学出版社,2005年版;王方:《外滩原领馆街区及其建筑的时空变迁研究》(1843—1937),南京:东南大学出版社,2011年版。

② [美]梅尔清:《清初的扬州文化》,朱修春译,上海:复旦大学出版社, 2004年版,第3—4页。

③ 吕文翠:《海上倾城:上海文学与文化的转异,一九○八——一九四九》,第12页。

① 王韬:《漫游随录·扶桑游记》,长沙:湖南人民出版社,1982年版,第50页。

② 1850年代的上海外滩,编号:17612,东亚视觉文化数据库(Visual Cultures in East Asia)。

③ 唐振常:《近代上海探索录》,上海:上海书店,1994年版,第62页。

④ 郭嵩焘撰,湖南人民出版社校点:《郭嵩焘日记》第1卷,长沙:湖南人民出版社,1981年版,第31页。

① 郭嵩焘撰,湖南人民出版社校点:《郭嵩焘日记》第1卷,第31页。

② 1860年代的上海黄浦滩,无编号,东亚视觉文化数据库(Visual Cultures in East Asia)。

③ 王韬撰,方行、汤志钧整理:《王韬日记》,北京:中华书局,1987年版,第5页。

④ 王韬撰,方行、汤志钧整理:《王韬日记》,第17页。

⑤ 叶中强:《上海社会与文人生活:1843—1945》,上海:上海辞书出版社,2010年版,第21—23页。

⑥ [美]叶凯蒂:《从十九世纪上海地图看对城市未来定义的争夺战》,刘东主编:《中国学术》第3辑,北京:商务印书馆,2000年版,第97—100页。

① 梦髯生:《重游申江叙》,《字林沪报》1884年2月21日,第5版。

② 葛元煦:《沪游杂记》,上海:上海古籍出版社,1989年版,第52页。

③ 醒亚子:《洋场赋》,《中国教会新报》1871年第166期,第9—10页。

④ 东粤喻莲生:《申江春望》,《字林沪报》1897年2月15日,第4版。

① 李孝悌:《走向世界、还是拥抱乡野——观看点石斋画报的不同视野》,刘东主编:《中国学术》第11辑,北京:商务印书馆,2002年版,第292页。

② 《沪滨百景 黄浦秋涛》,《时事报图画旬刊》1909年第1期。

③ 《乾隆上海县志》,南京:凤凰出版社,2014年版,第28页。

① 郑孝胥:《郑孝胥日记》第2册,北京:中华书局,1993年版,第617页。

② 郑孝胥:《郑孝胥日记》第2册,第629页。

③ 郑孝胥:《郑孝胥日记》第2册,第634页。

④ 郑孝胥:《郑孝胥日记》第2册,第697页。

⑤ [美]凯文·林奇:《城市意象》,方益萍、何晓军译,北京:华夏出版社,2001年版,第3页。

① 巫仁恕:《奢侈的女人——明清时期江南妇女的消费文化》,台北:三民书局,2005年版,第70页。

② 〔明〕黄省曾:《吴风录》,《续修四库全书》编纂委员会编:《续修四库全书》(七三三·史部·地理类),上海:上海古籍出版社,1996年版,第789页。

③ [美]叶凯蒂:《上海·爱:名妓、知识分子和娱乐文化1850—1910》,杨可译,北京:生活·读书·新知三联书店,2012年版,第24页。

④ [美]叶凯蒂:《上海·爱:名妓、知识分子和娱乐文化1850—1910》,第23页。

⑤ 顾曲词人、忏情侍者:《海上群芳谱》卷一,申报馆丛书本,1884年版,第2页。转引自吕文翠:《海上倾城——上海文学与文化的转异(一九○八——一九四九)》,第396页。

⑥ 〔清〕曾朴:《孽海花》,天津:天津古籍出版社,2005年版,第9页。

① 警梦痴仙编(孙家振):《海上繁华梦 后集》,上海:泰记乐群书局,1907年版,第159页。

② 漱六山房(张春帆):《九尾龟》十一集卷二,上海:上海图书局,1910年版,第12页。

③ [美]叶凯蒂:《上海·爱:名妓、知识分子和娱乐文化1850—1910》,第36页。

① 吴友如:《英界黄浦滩》,《点石斋画报》1884年第1期,第56页。

② 志瀛:《黄浦帆樯》,《点石斋画报》1887年第134期,第1—2页。

③ 孙绍谊:《想象的城市:文学、电影和视觉上海(1927—1937)》,上海:复旦大学出版社,2009年版,第15页。

④ 《电气灯,钢丝马车》,梅花盦主:《申江时下胜景图说》,1894年版,第15页。

⑤ 《飞楼奇趣》,《时事报图画旬报》1909年第11期,第5页。

① 《外大桥》,环球社编辑部编:《图画日报》第1册,上海:上海古籍出版社,1999年版,第290页。

② 《外大桥之公园》,环球社编辑部编:《图画日报》第1册,第86页。

③ 《巴夏礼铜像》,环球社编辑部编:《图画日报》第1册,第350页;《依的斯船断桅》,环球社编辑部编:《图画日报》第1册,第326页;《汇丰银行》,环球社编辑部编:《图画日报》第1册,第7页;《江海北关》,环球社编辑部编:《图画日报》第1册,第206页;《轮船招商总局》,环球社编辑部编:《图画日报》第1册,第314页;《英领事署》,环球社编辑部编:《图画日报》第2册,上海:上海古籍出版社,1999年版,第62页;《德国总会》,环球社编辑部编:《图画日报》第1册,第410页。

① 《巴夏礼铜像》,环球社编辑部编:《图画日报》第1册,第350页。

② 《赛灯盛会》,《点石斋画报》1893年第356期 ,第2页。

③ 《英皇子观灯记》,陈平原、夏晓红编注:《图像晚清〈点石斋画报〉》,北京:东方出版社,2017年版,第287页。

④ 《寓沪英人望祝英君主陟位五十载庆典》,吴友如绘:《点石斋画报·大可堂版》第4册,上海:上海画报出版社,2001年版,第92页。

⑤ 《庆贺英王加冕之热潮》,《图画日报》1910年,第24页。

① 彭丽君:《哈哈镜:中国视觉现代性》,张春田,黄芷敏译,上海:上海书店出版社,2013年版,第68页。

② 余夏云:《雅俗之争:新文学与鸳鸯蝴蝶派的场域与占位斗争考察(1896—1949)》,新北:花木兰文化出版社,2014年版,第27页。

① [加]卜正民:《维米尔的帽子:17世纪和全球化世界的黎明》,黄中宪译,长沙:湖南人民出版社,2017年版,第10页。

② [法]亨利·列斐伏尔:《空间与政治》,李春译,上海:上海人民出版社,2015年版,第53页。

③ 刘永广:《权力、空间与认同:晚清时期上海外滩的营造》,《唯实》2023年第4期。

作者简介:刘永广,历史学博士,南京信息工程大学马克思主义学院讲师,主要研究方向为社会文化史。