中国风景名胜区空间分布特征及其影响因素

张小东 陈志禄 韩昊英

摘要:风景区是中国最具特色的自然保护地之一,也是旅游资源的主要载体.基于全国风景区POI(PointofInterest)数据和城市建设统计年鉴,综合运用ArcGIS空间分析和SPSS多元回归统计分析等方法,深度挖掘中国地级以上城市风景名胜区空间分布特征及其主要影响因素,以期为将来国家公园体系构建、新型城镇化建设和旅游资源优化配置提供参考依据.研究发现:1)中国风景名胜区呈现出东南强、西北弱的宏观格局,表现出了以主要城市群为核心集中连片分布、A级以上景区带状分布、国家级景区点状分布的空间结构;2)风景名胜区形成了“山西—湖北—广东”、“内蒙古—青海—西藏”和东南沿海三条低质率分布带,而“内蒙古—青海—西藏”和东南沿海两条低质率聚集带也表现出了较强的建设优势地位,从侧面反映出这两条带状集聚区具有较大的风景质量提升潜力;3)城市建设规模、城市人口规模、地方政府财政支出、三产发展状况和城市经济发展水平等因素都是城市风景名胜区空间差异分布的主要影响因素.

关键词风景名胜区;国家公园;旅游资源;空间分布特征;影响因素

中图分类号TU984

文献标志码A

0引言

2017年中央印发《建立国家公园体制总体方案》,明确指出要加强风景名胜区、自然保护区等自然保护地功能定位研究,加快构建以国家公园为核心、层级分明、分类明确的自然保护地体系[1].党的十九大也强调了建立以国家公园为主体的自然保护地体系,构建国土空间开发保护制度,2019年中央再次印发《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》,进一步明确了自然保护地分类标准,要求对风景名胜区、森林公园、地质公园等各类自然保护地进行综合评价,按照自然保护地的生态价值、自然属性和管理目标进行划分归类.以国家公园为主、自然公园为辅和自然保护区为基础的自然保护地分类体系[2]被逐步构建,风景名胜区也被明确纳入到国家公园体系.随着风景名胜区国家地位的确立,风景名胜旅游资源空间分布也逐渐成为学界研究热点.国外学者先后从风景区可达性[3]、空间结构[4]、地理位置[5]等视角对风景区空间进行分析研究,并提出了影响旅游空间规划布局的主要因素[6].国内学者对国家级[7-8]、4A级[9]、3A级[10]、A级[11-12]等不同级别风景名胜区的空间分布特征[11-12]、可达性[14-15]、区位选择[16-17]、使用效率[2]和经济效益[18]等视角进行了探索,采用了网络分析[18]、区位理论[19]、规模理论[20]等研究方法.研究发现自然资源禀赋[21]、区域经济发展水平[22]、交通便捷性[23-24]、地形地貌[25]、历史文化底蕴[26]和地方政府管理重视程度[27]等相关因素都对风景名胜区差异分布产生了明显的影响[28].

风景名胜区是指自然环境优美、人文景观集中、配套资源集中、具有一定规模和游览条件,可供人们游览、休息、观赏和进行科学文化活动的地域[29].不难发现,风景名胜区不仅是保护和发展人文与自然环境资源的综合体,也是国家配套游憩类公共服务资源的空间载体.随着各地区差异化发展,中国风景名胜区也与中国历史上的“基本经济区”有重要的空间对应关系[30],导致部分地区出现了旅游资源建设不均衡现象,再加上当下国内外研究主要集中在各层级风景名胜区空间分布特征及其影响因素研究,鲜有学者从全国层面来探讨全域风景名胜区空间分布格局.基于此,本文尝试探索中国风景名胜区空间分布特征及其影响因素,全覆盖和系统化分析中国风景名胜区分布状态,使用了精度高、覆盖面广、便于统计分析的POI(PointofIn-terest)数据和城市建设统计年鉴,采用多元回归、区位熵等分析方法,探索中国风景名胜区空间分布特征,挖掘其内在驱动因素,并尝试建立风景名胜区空间分布影响因素解释模型,以期为均衡和优化中国风景名胜区资源配置提供参考依据.

1研究方法与研究数据

1.1研究方法

1.1.1区位熵

区位熵是用于分析研究对象在研究范围内的相对优劣势状况的.本研究主要采用比例模型来测度风景名胜区的空间建设水平,通过计算风景名胜区的数量占该类全国总量的百分比与研究区域内人口占全国总人口百分比的比值,来测算出每个研究区域内的风景名胜区建设水平[31].公式为

代表研究区域内的风景名胜区总量;N代表研究区域内的人口总量.当LQ<1时,表明该地级市风景名胜区建设规模在全国处于劣势地位;当LQ=1时,则说明该地级市风景名胜区建设规模与全国城市的水平相当;当LQ>1时,说明该地级市风景名胜区建设规模在全国处于优势地位.LQ越大,说明在该区域的风景名胜区建设集聚越显著,并处于相对优势地位.

1.1.2核密度

核密度用于计算每个栅格单元周边研究对象的密度.本文根据输入风景名胜区的点要素数据计算全国风景名胜区的疏密分布,并将结果图示化成一个连续的核密度表面,从定量视角刻画出全国风景名胜区的空间分布特征.风景名胜区集聚程度越高核密度值越高,反之,则越低.核密度计算公式为

为点的密度估计值;Qn为落在以Q为圆心、r为半径的圆形范围内的第n个风景名胜区的位置;r为步长,即以Q为起始点的曲面在空间上的延展宽度[32].

1.1.3统计分析方法

为了深度挖掘风景名胜区空间分布的内在影响因素,本文拟采用SPSS19.0软件中多元回归分析和相关分析等方法,从中国城市统计年鉴整理出与城市人口、社会和经济等相关的影响指标[33],筛选出影响风景名胜区空间集聚差异分布的内在动因,构建出中国风景名胜区空间分布与城市建设投入、城市人口分布和经济产出等相关影响因素的解释模型,并检验模型的稳健性,用相关解释变量来阐述中国风景名胜区空间分布的主要动因和演化机制,以期为优化均衡配置旅游资源提供参考依据.

1.2研究数据

本文采用POI数据和城市建设统计年鉴,其中,风景名胜区数据采集于2020年,数据主要涵盖风景名胜区名称、等级和经纬度等字段,数据获取时间为2020年12月,经过整理清洗后,得到了79500个风景名胜区点位数据.另一类数据为2020年《中国城市统计年鉴》,主要包括339个中国地级市的城市建设、人口规模、经济水平和社会发展等相关统计数据.值得说明的是,由于部分地区的统计数据的更新较慢,导致中国的港澳台、新疆维吾尔自治区部分县级行政单元的统计数据缺失,故研究区域不涵盖以上地区.

2空间分布特征

2.1风景名胜区宏观格局

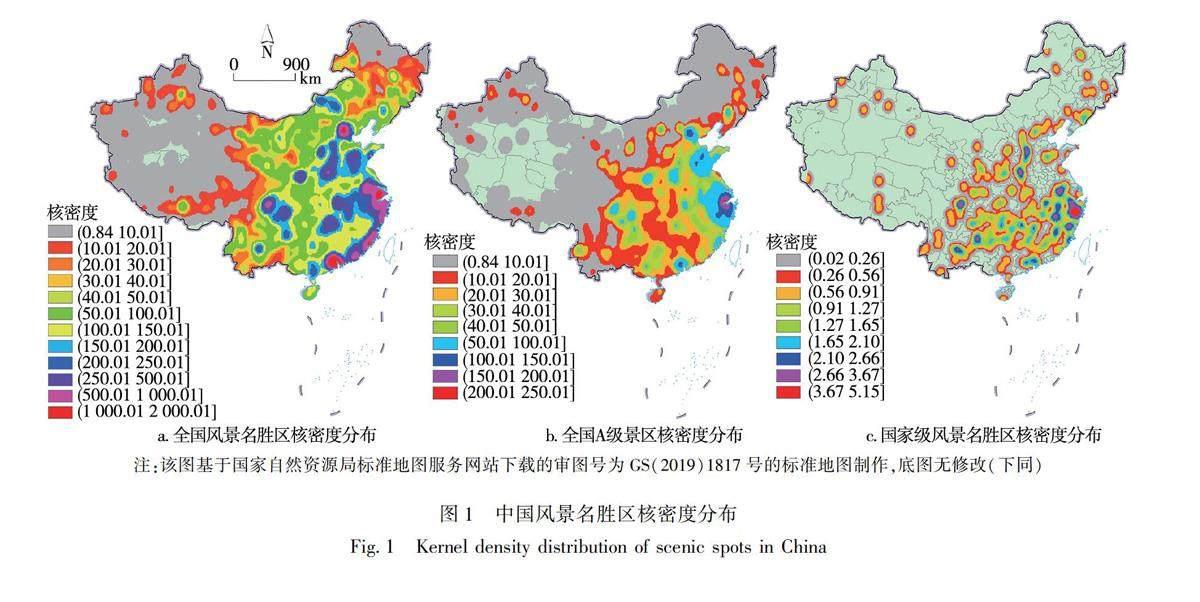

从中国风景名胜区总量时空分布特征来看(见图1),中国风景名胜区表现出了全域密集连片、A级带状、国家级点状分布的空间结构,并呈现出东南强、西北弱的空间格局.从景区总量来看,华东地区景区占全国31%,景区数量在全国处于绝对优势地位;华南和西南地区均占比13%,西北和华北地区各占10%,西北和华北地区的景区总量在全国最低,也形成了东西、南北不均衡分布格局.东南沿海地区风景名胜区总量优势最明显,形成了带状风景名胜区集聚带,同时沿长江、黄河中下游也形成了风景名胜区集聚带,显然,风景名胜区主要集聚在水资源充足和地质条件复杂地区.从风景名胜区分布核密度来看,除了表现出集中连片的特征,也呈现出东南强、西北弱的空间特征,且区域集聚也与中国长三角、珠三角、京津冀和成渝等主要经济发展圈吻合,这也再次说明风景名胜区空间分布与经济发展水平呈现出正相关关系.A级以上景区主要集中在华东地区,沿海形成了带状风景带,江浙地区为A级带状结构的核心节点,并形成了以长三角城市群为核心的圈层式向外递减格局,直至成渝城市群结束,A级风景名胜区数量才逐渐增长,东强西弱的特征尤为明显.国家级风景名胜区表现出点状分布的结构特征,主要以省会城市和历史文化名城为核心集聚,且多数集聚在长江以南地区,也表现出了东南强、西北弱的空间分布特征.上海5A级风景名胜区高达83.59家/万km2,处于全国最高水平;88%的国家级风景名胜区分布在大山脉与河流湖泊附近,主要集聚在三大阶梯、珠江流域和长江流域附近,人文类国家级风景名胜区主要集聚在古代中心城市附近.

注:该图基于国家自然资源局标准地图服务网站下载的审图号为GS(2019)1817号的标准地图制作,底图无修改(下同)

2.2优质风景名胜区分布格局

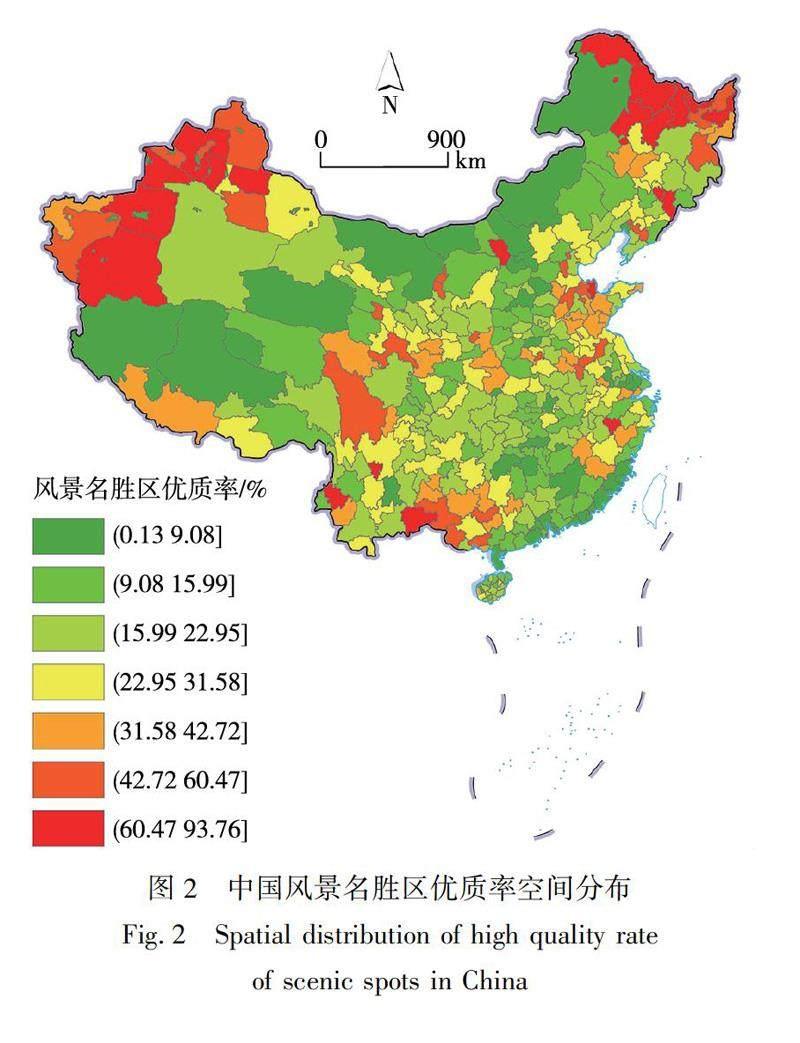

全国风景名胜区宏观格局主要基于景区总量进行分析探讨,总量分布特征也只是全国风景名胜区分布格局的一方面.为了更详细、精准地判断各城市风景名胜区的建设水平和分布特征,引入优质率来分析各城市风景名胜区建设水平.国内风景名胜区建设水平评判标准为《旅游景区质量等级管理办法》,该标准对高质量风景名胜区分级评定,A级是风景名胜区质量最低等级.故研究采用各城市A级以上风景名胜区数量占总量的比重来刻画各城市风景名胜区的建设水平,为了便于表述,将其结果定义为各城市风景名胜区优质率(图2).风景名胜区高优质率呈现出沿国境线分布的空间特征,主要集中在新疆维吾尔自治区、黑龙江、山东、广西等地区.其中,只有30个城市景区优质率超过50%,优质率超过30%的城市也只占1/4,半数城市风景名胜区优质率在20%以下,显然,A级以上优质景区的覆盖范围有待进一步增大,以满足更多人群对高质量风景名胜区的需求.“山西—湖北—广东”、“内蒙古—青海—西藏”和东南沿海三条带状区域风景名胜区表现出了“量大质低”的特征,有待地方政府进一步加强风景名胜区建设投入,提升区域内A级及以上风景名胜区的质量和数量,以提升地区旅游资源的优质率.

2.3风景名胜区集聚特征

除了从数量和质量两个层面探索风景名胜区的空间分布特征,本文还从风景名胜区集聚视角探索全国风景名胜区的建设优劣趋势.图3采用区位熵[34]来测度各地级市风景名胜区在区域建设中优劣地位.通过统计发现:226个地级市的区位熵LQ<1,表明全国超过半数城市风景名胜区建设水平处于劣势地位;101个城市LQ>1,说明这些城市风景名胜区在区域内处于优势地位;12个地级市LQ=1,则说明极少城市风景名胜区建设规模与全国城市的水平相当.阜阳市的区位熵为0.2,处于全国最劣势建设水平;巴彦淖尔市的区位熵为8.0,为全国最具有优势城市.LQ越大,说明在该区域的风景名胜区建设集聚越显著,并处于相对优势地位.全国风景名胜区呈现出高区位熵值带状集聚、低区位熵值面状集聚的特征,形成了“内蒙古—青海—西藏”和东南沿海两条风景名胜区高优势集聚带,在带状区域内城市风景名胜区表现出了较强的优势地位.同时也形成了以东北三省、河南、河北和云南等省份为核心的面状劣势集聚区域.“内蒙古—青海—西藏”沿线和东南沿海地带的风景名胜区均表现出了高集聚、低质率特征,二者沿线的风景名胜区相当丰富,具有较高的开发潜力,而现实状况是风景名胜区建设水平较差.主要原因是:东南沿海发达地区风景名胜区核心价值被割裂、景区空间破碎严重和景区管理依据欠缺;欠发达地区则因为风景名胜区建设资金投入较少、风景名胜区开发保护意识淡薄、区域内旅游消费水平低和旅游管理水平低等.

3风景名胜区分布的主要影响因素

由于中国风景名胜区在绝对数量和相对数量上均存在不同程度的地区差异,而绝对数量的空间分布非均等化格局更突出,故选择各城市的风景名胜区绝对数量作为因变量开展多元回归分析,深度挖掘全国风景名胜区差异分布的影响机制和主要动因.综合分析已有文献的影响指标体系[21-28],研究发现对风景名胜区造成严重破坏的主要因素来源于中国快速城镇化建设,故选取与城镇化建设相关指标,主要包括城市人口、城市用地、城市经济和财政支出等影响因素(表1),借助SPSS19.0软件的统计分析功能,运用相关分析工具筛选出与城市风景名胜区绝对数量显著相关的解释变量,然后再采用强行进入(Enter)的方式对相关解释变量进行多元回归分析.逐步剔除了城市地区生产总值、城市消费水平、人均工资等拟合度不高、共线性关系弱、稳健性较差的影响因素,最终获得了与城市风景名胜区绝对数量变化拟合度较高的解释常量.

从表1中不难发现:各解释变量的共线性诊断结果VIF(VarianceInflationFactor)值均小于7.5,说明各变量不存在共线性关系;各变量的Sig.(Significance)值均小于0.05,说明各变量对解释模型存在显著的影响能力;解释模型T值的绝对值都远大于1.96,进一步说明各解释变量对解释模型有较强的影响力.最后,通过回归方差检验发现解释模型的Sig.值均为0.000a(表2),表明解释模型具有非常重要的统计学意义.且解释模型的R2值都大于0.6,再次证明该解释模型的稳健性较好、拟合度较高、质量较优秀,可以用于解释引起各城市风景名胜区绝对数量变化分布的主要动因和机制.解释模型为

从解释模型中不难发现:全市行政区域土地面积、全市年末户籍人口与城市风景名胜区数量增减呈显著的正相关关系,地方行政辖区面积和人口规模增长都有助于增加风景名胜区的绝对数量,行政

管辖范围收缩和人口收缩都会导致地区风景名胜区数量缩减;全市地方一般公共预算支出也与景区建设呈显著的正相关关系,当地方公共预算出现缩减,就比较容易引发地区风景名胜区的数量和质量降低,反之,则能有效地增加风景名胜区的数量和质量;全市住宅销售面积、人均地区生产总值也与城市风景名胜区数量变化表现出了显著的正相关关系,说明城市房地产业的发展状况也直接影响着城市风景名胜区建设水平,同时地区人均生产总值也是城市经济发展状况的衡量标准之一,反映出城市经济效益在一定程度上也影响着城市风景名胜区数量的增减;全市住宿和餐饮业年末城镇单位就业人员也与城市风景名胜区呈显著的正相关关系,住宿与餐饮业是第三产业的基础性行业,说明城市第三产业的发展水平直接影响着城市风景名胜区的发展状况.除了显著的正相关关系,城市建设用地面积与城市风景名胜区数量表现出了负相关关系.从解释变量系数可以看出,城市每增加1km2建设用地,城市就会减少0.455个风景名胜区.这也可以看出城市建设对城市风景名胜区的破坏力度之大.基于此,城市过度或者盲目建设都不利于城市风景名胜区保护与发展.

综上所述,城市建设规模、城市人口、城市经济、政府财政支出和第三产发展状况等因素都是城市风景名胜区数量增减的主要影响因素,同时优良的房地产经济是风景名胜区高质量发展建设的动力,二者相辅相成,相互促进.当然,在城市建设扩张过程中,也要加大风景名胜区建设资金投入力度,尽可能让二者平衡协调发展.

4结论与建议

全国风景名胜区空间分布均衡度,直接影响到居民享受公平游憩资源的权利.目前针对全国风景名胜区空间分布格局的研究较少,本研究采用全国风景名胜区POI数据和城市建设统计年鉴资料,通过空间分析和统计分析,挖掘出中国风景名胜区空间分布特征及风景名胜区建设的主要影响因素,主要结论如下:

1)中国风景名胜区整体上呈现出东南强、西北弱的空间格局,表现出了全域集中连片、A级带状、国家级点状分布的空间结构.其中:集中连片分布格局与中国主要城市群空间分布一致;A级以上风景名胜区形成沿海集聚带;国家级风景名胜区主要以省会城市为核心点状集聚.

2)中国风景名胜区形成了“山西—湖北—广东”、“内蒙古—青海—西藏”和东南沿海三条低质率分布带,而“内蒙古—青海—西藏”和东南沿海两条低质率聚集带也表现出了较强的建设优势地位,从侧面反映出两条带状集聚区具有较大的风景质量提升潜力.

3)城市建设规模、城市人口规模、政府财政支出、第三产发展状况和城市经济发展水平等因素都是城市风景名胜区数量增长和减少的主要动因.

随着国家公园体系建设指导意见的出台,风景名胜区开始扮演重要公共资源的角色进入大众视野.当被赋予公共资源载体的任务后,风景名胜区的均衡配置、均质建设显得尤为重要,游憩资源错配将无法从根源上解决人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾.基于此,针对研究发现的全国风景名胜区空间分布不均衡问题,提出建议如下:

1)针对东南强、西北弱的空间格局,国家需要因地制宜地制定国家公园体系建设政策,优先加强中国西北地区风景名胜区提质建设投入,以提升“内蒙古—青海—西藏”低质聚集带的景区质量.

2)优化现有自然保护地的结构,理清风景名胜区与自然保护地的关系,整合优化部分优质风景名胜区,并将其纳入到以国家公园为主体的自然保护地体系中.

3)政府财政支出适当倾斜、严控城市建设规模、大力发展城市旅游业等举措,都有助于城市风景名胜区增量、提质.

国内外学者对风景名胜区研究的内容较多,主要从自然地理和人文地理两个视角出发探索风景名胜区空间分布特征及影响因素.但从城市经济、人口和规模等视角出发的研究较少,本文仅做了初步研究,且存在以下不足之处:在影响因素探索过程中未将人文地理和自然地理两方面的内容综合起来讨论.这也是本研究将来需要进一步细化探索的方向.

参考文献

References

[1]

张同升,孙艳芝.中国国家级风景名胜区的空间特征和价值功能[J].城市发展研究,2019,26(8):6-12

ZHANGTongsheng,SUNYanzhi.SpatialcharacteristicsandfunctionsofnationalscenicspotsinChina[J].UrbanDevelopmentStudies,2019,26(8):6-12

[2]王蓉,代美玲,欧阳红,等.中国风景名胜资源的空间格局、使用效率与战略适应[J].资源开发与市场,2021,37(6):726-733

WANGRong,DAIMeiling,OUYANGHong,etal.Thespatialpattern,usingefficiencyandstrategicadaptationofChinesescenicresources[J].ResourceDevelopment&Market,2021,37(6):726-733

[3]VickermanR.Location,accessibilityandregionaldevelopment:theappraisaloftrans-Europeannetworks[J].TransportPolicy,1995,2(4):225-234

[4]BevilacquaE,CastiE.ThestructureandimpactofinternationaltourismintheVenetoregion,Italy[J].GeoJournal,1989,19(3):285-287

[5]SmithSLJ.Regionalanalysisoftourismresources[J].AnnalsofTourismResearch,1987,14(2):254-273

[6]DewarK.Tourismtoday:ageographicalanalysis[J].AnnalsofTourismResearch,1996,23(3):737-738

[7]吴佳雨.国家级风景名胜区空间分布特征[J].地理研究,2014,33(9):1747-1757

WUJiayu.StudyonspatialdistributioncharacteristicsofChinesenationalparks[J].GeographicalResearch,2014,33(9):1747-1757

[8]杨明举,白永平,张晓州,等.中国国家级风景名胜区旅游资源空间结构研究[J].地域研究与开发,2013,32(3):56-60

YANGMingju,BAIYongping,ZHANGXiaozhou,etal.ResearchonspatialstructureoftourismresourceofnationalparksinChina[J].ArealResearchandDevelopment,2013,32(3):56-60

[9]郝诗雨,赵媛,纪小美.江苏省旅游空间结构特征研究:基于4A级及以上景区和三星级及以上酒店的分析[J].广西经济管理干部学院学报,2018,30(2):51-59

HAOShiyu,ZHAOYuan,JIXiaomei.AstudyonthespatialstructureoftourisminJiangsuprovince:basedontheanalysisofscenicspotsof4A-levelandaboveandthree-starandabovehotels[J].JournalofGuangxiCadresCollegeofEconomicandManagement,2018,30(2):51-59

[10]李鹏,虞虎,王英杰.中国3A级以上旅游景区空间集聚特征研究[J].地理科学,2018,38(11):1883-1891

LIPeng,YUHu,WANGYingjie.Spatialagglomerationcharacteristicsoffrom3A-classto5A-classscenicspotsinChina[J].ScientiaGeographicaSinica,2018,38(11):1883-1891

[11]刘敏,郝炜,张芙蓉.山西省A级景区空间分布与影响因素[J].经济地理,2020,40(8):231-240

LIUMin,HAOWei,ZHANGFurong.ThespatialdistributionandinfluencefactorsofA-levelscenicspotsinShanxiprovince[J].EconomicGeography,2020,40(8):231-240

[12]张玲玲,曹辉.福建省A级旅游景区时空分布特征分析[J].福建农林大学学报(哲学社会科学版),2017,20(1):84-89

ZHANGLingling,CAOHui.AnanalysisonspatialandtemporaldistributionofA-gradetouristattractionsinFujian[J].JournalofFujianAgricultureandForestryUniversity(PhilosophyandSocialSciences),2017,20(1):84-89

[13]朱里莹,徐姗,兰思仁.中国国家级保护地空间分布特征及对国家公园布局建设的启示[J].地理研究,2017,36(2):307-320

ZHULiying,XUShan,LANSiren.SpatialdistributioncharacteristicsofnationalprotectedareasandtheinspirationstonationalparksinChina[J].GeographicalResearch,2017,36(2):307-320

[14]潘竟虎,徐柏翠.中国国家级自然保护地的空间分布特征与可达性[J].长江流域资源与环境,2018,27(2):353-362

PANJinghu,XUBaicui.SpatialdistributioncharacteristicsandaccessibilityofprotectedareasinChina[J].ResourcesandEnvironmentintheYangtzeBasin,2018,27(2):353-362

[15]杜鹏,韩增林,王利,等.辽宁省国家级风景名胜区旅游效率与可达性研究[J].辽宁师范大学学报(自然科学版),2015,38(2):248-255

DUPeng,HANZenglin,WANGLi,etal.StudyontourismefficiencyandaccessibilityofnationalscenicspotsinLiaoningprovince[J].JournalofLiaoningNormalUniversity(NaturalScienceEdition),2015,38(2):248-255

[16]何仁伟,李光勤,曹建华.酒香真的不怕巷子深吗?——基于国家级风景名胜区的区位选择问题研究[J].旅游学刊,2018,33(9):94-107

HERenwei,LIGuangqin,CAOJianhua.Does“goodwineneedsnobush”,reallyholdgood?AstudyonlocationselectionofChinesenationalparks[J].TourismTribune,2018,33(9):94-107

[17]李鑫,宋松松,金贇涵.新形势下浙江省风景名胜区定位与发展:基于自然保护地体系构建下的研究[J].城市规划,2020,44(S1):34-40,90

LIXin,SONGSongsong,JINYunhan.PositioninganddevelopmentofscenicareainZhejiangprovinceunderthebackgroundofthenaturereserveareasystemconstruction[J].CityPlanningReview,2020,44(S1):34-40,90

[18]杨效忠,刘国明,冯立新,等.基于网络分析法的跨界旅游区空间经济联系:以壶口瀑布风景名胜区为例[J].地理研究,2011,30(7):1319-1330

YANGXiaozhong,LIUGuoming,FENGLixin,etal.Spatialeconomiccontactofcross-bordertourismregionbasedonnetworkanalysis:acasestudyofHukouwaterfallscenicspot[J].GeographicalResearch,2011,30(7):1319-1330

[19]VasiliadisCA,KobotisA.Spatialanalysis:anapplicationofnearest-neighbouranalysistotourismlocationsinMacedonia[J].TourismManagement,1999,20(1):141-148

[20]朱竑,吴旗韬.中国省际及主要旅游城市旅游规模[J].地理学报,2005,60(6):919-927

ZHUHong,WUQitao.StudyontourismsizeofprovincesandprimarycitiesinChina[J].ActaGeographicaSinica,2005,60(6):919-927

[21]吴儒练,李洪义,李向明,等.江西省A级旅游景区时空演变及动力机制[J].江西师范大学学报(自然科学版),2021,45(5):539-550

WURulian,LIHongyi,LIXiangming,etal.Thespatio-temporalevolutionanddynamicmechanismofA-gradetouristattractionsinJiangxiprovince[J].JournalofJiangxiNormalUniversity(NaturalScienceEdition),2021,45(5):539-550

[22]郭新颖,彭慧,常丽红,等.全国乡村旅游重点村的空间分布及影响因素分析[J].山西师范大学学报(自然科学版),2022,36(1):114-120

GUOXinying,PENGHui,CHANGLihong,etal.AnalysisofspatialdistributionandinfluencingfactorsofkeyvillagesofruraltourisminChina[J].JournalofShanxiNormalUniversity(NaturalScienceEdition),2022,36(1):114-120

[23]郑群明,田甜,杨小亚.中国国家森林乡村的空间分布特征及其影响因素[J].中国生态旅游,2021,11(3):441-454

ZHENGQunming,TIANTian,YANGXiaoya.ThespatialdistributionandinfluencingfactorsofthenationalforestvillagesinChina[J].JournalofChineseEcotourism,2021,11(3):441-454

[24]吴佳雨,粟丽娟,刘倩如.风景名胜区交通优势度评价与分析[J].中国园林,2015,31(3):96-100

WUJiayu,SULijuan,LIUQianru.Evaluationandanalysisoftransportsuperiorityoffamousscenicsite[J].ChineseLandscapeArchitecture,2015,31(3):96-100

[25]朱里莹,兰思仁,徐姗.基于国家级保护地空间分布特征的国家公园选址研究:以福建省为例[J].地理与地理信息科学,2019,35(2):97-103,110

ZHULiying,LANSiren,XUShan.NationalparklocationinFujianbasedonspatialdistributioncharacteristicsofnationalprotectedareas[J].GeographyandGeo-InformationScience,2019,35(2):97-103,110

[26]吴佳雨,潘欢,杜雁.中国历史园林遗产时空演变特征及其影响因素[J].人文地理,2016,31(1):50-56

WUJiayu,PANHuan,DUYan.Spatio-temporalcharacteristicsandimpactingfactorsofhistoricgardensinChina[J].HumanGeography,2016,31(1):50-56

[27]芮旸,唐蓓佩,王兴,等.国家园林城市时空演变特征及其影响机理[J].地理研究,2018,37(1):20-36

RUIYang,TANGBeipei,WANGXing,etal.Thespatio-temporalevolutionarycharacteristicsandtheimpactmechanismofnationalgardencitiesinChina[J].GeographicalResearch,2018,37(1):20-36

[28]李冬花,张晓瑶,陆林,等.黄河流域高级别旅游景区空间分布特征及影响因素[J].经济地理,2020,40(5):70-80

LIDonghua,ZHANGXiaoyao,LULin,etal.Spatialdistributioncharacteristicsandinfluencingfactorsofhigh-leveltouristattractionsintheYellowRiverBasin[J].EconomicGeography,2020,40(5):70-80

[29]吴佳雨.历史地理学体系下的风景名胜区研究[J].中国园林,2015,31(7):43-47

WUJiayu.Researchonfamousscenicsitesinthehistoricalgeographysystemperspective[J].ChineseLandscapeArchitecture,2015,31(7):43-47

[30]朱江,邓武功,于涵,等.风景名胜区时空关系演变分析[J].中国园林,2021,37(3):118-123

ZHUJiang,DENGWugong,YUHan,etal.Analysisontheevolutionofspace-timerelationshipofscenicandhistoricareasinChina[J].ChineseLandscapeArchitecture,2021,37(3):118-123

[31]王越,张捷.安徽省五河县医疗设施配置评价研究:响应民众诉求,推进实质性的“均等化”[J].小城镇建设,2018(1):81-88

WANGYue,ZHANGJie.StudyonconfigurationevaluationofmedicalfacilitiesinWuhecounty,Anhuiprovince:respondtothedemandsofpublic,promotesubstantive“equalization”[J].DevelopmentofSmallCities&Towns,2018(1):81-88

[32]张小东,韩昊英,彭亦松,等.中国跨区域纠纷案件网络空间结构特征[J].世界地理研究,2020,29(5):1049-1059

ZHANGXiaodong,HANHaoying,PENGYisong,etal.Characteristicsofspatialstructureofcross-regionaldisputecasesinChina[J].WorldRegionalStudies,2020,29(5):1049-1059

[33]

entürkT,TerziF,DokmeciV.Privatizationofhealth-carefacilitiesinIstanbul[J].EuropeanPlanningStudies,2011,19(6):1117-1130

[34]肖黎姗,余兆武,叶红,等.福建省乡村发展与农村经济聚集耦合分析[J].地理学报,2015,70(4):615-624

XIAOLishan,YUZhaowu,YEHong,etal.TheresearchofcouplingruraldevelopmentandeconomyclusterinFujianprovince[J].ActaGeographicaSinica,2015,70(4):615-624

SpatialdistributioncharacteristicsandinfluencingfactorsofscenicspotsinChina

ZHANGXiaodong1,2CHENZhilu3HANHaoying2

1CollegeofHydraulicandArchitecturalEngineering,TarimUniversity,Alar843300,China

2CollegeofCivilEngineeringandArchitecture,ZhejiangUniversity,Hangzhou310058,China

3GuangzhouUrbanPlanning&DesignSurveyResearchInstituteCo,Ltd.,Guangzhou510060,China

AbstractScenicspotsaremostdistinctivenaturereservesinChina,andthemaincarrieroftourismresources.Here,thespatialdistributioncharacteristicsandmaininfluencingfactorsofscenicspotsinChinascitiesaboveprefecturelevelaredeeplyexploredviaArcGISspatialanalysisandSPSSmultipleregressionstatisticalanalysis,usingdataofPOI(PointofInterest)ofnationalscenicspotsaswellasurbanconstructionstatisticalyearbook.TheresultsshowageneralpatternofstrongsoutheastandweaknorthwestofChinasscenicspots,withcontiguousdistributionstretchingaroundmajorurbanagglomerations,beltdistributionofscenicspotsaboveAlevel,andpointdistributionofnationalscenicspots.Threelow-qualitydistributionbeltsalongShanxi-Hubei-Guangdong,InnerMongolia-Qinghai-Xizangandthesoutheastcoasthaveformedinthescenicspots;andtwolow-qualitygatheringbeltsofInnerMongolia-Qinghai-Xizangandthesoutheastcoastholdstrongconstructionadvantagesandgreatpotentialforlandscapequalityimprovement.Urbanconstructionscale,urbanpopulation,governmentfinancialsupport,tertiaryindustrydevelopmentandurbaneconomicstatusarethemaininfluencingfactorsofthespatialdistributionofurbanscenicspots.

Keywordsscenicattraction;nationalpark;tourismresource;spatialdistributioncharacteristics;influencingfactors