相思相望不相亲

始华

高一的时候写过一篇题为《红豆与相思》的随笔,用来交作业。现在看来,那篇文章不过是华丽辞藻的堆砌,是在没有经历过生离和死别的懵懂年纪,“为赋新词强说愁”,硬要矫揉造作出伤感叹惋的样子来。不过母亲看了我那篇文章,饶有兴致地问我红豆在我心目中是怎样的形象。我猜她想亲眼看看诗里生南国的红豆,但也没办法描述,只能说:“红豆呀,红色的豆子,就是在岳阳,长在路边随处可见的那种。你要仔细看才能看得见呢。”

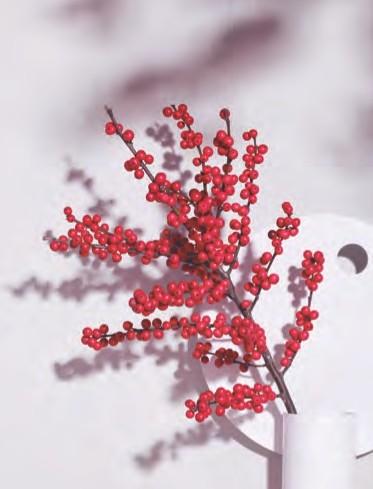

后来新年来临之际,我们一起去花店,还没进门,目光就被摆在柜台前的一枝枝红豆吸引了过去——一颗颗饱满的鲜红的豆子珠圆玉润,梅枝般骨节分明的虬枝像串冰糖葫芦似的一颗颗串起这些小豆子。母亲笑着望着我说:“红豆呀,红色的豆子,这是不是相思豆呢?”我想说些什么,转念一想:自己也没有去考证王维诗里的红豆到底为何物,野豆也好,糖豆也好,不都是春来生发、聊赠相思的红豆吗?我于是点了点头。

后来知道它有个好听的名,叫冬青。严冬常青,故名冬青。冬青的学名又叫槲寄生。看过《哈利·波特》的人都知道,在西方槲寄生是爱情与浪漫的象征。在冬青身上,东方含蓄的相思和西方奔放的爱意达成了某种共识,或者说是对美好的期望凝成了一滴滴血似的红豆。冬青无香,观它是为感意。

母亲很喜欢这相思豆,不知道她是爱外观还是爱寓意多一些。冬天偶尔回家的时候,我总是能看见客厅茶几上的大花瓶里养着几枝冬青,素净的房间平添了几分火红。那火红也如东方的母亲一样,在花瓶里拘久了,慢慢变成沉静内敛的绛色,便也不再像在西方的枝头那样热烈青春,能许给树下人深深一吻。

我的房间也放了几枝,她知道我明白其中意味。也许那篇文章是她试图走进我内心世界的又一篇阅读理解,而冬青是她不算成功的尝试。她扮演严格要求的母亲,我扮演乖巧听话的女儿。也许她想探索不同角色的可能;而我,从来没有越界,从来没有去努力了解她。

母亲前前后后病了三个月。我高考完回家的时候,花瓶里的冬青长期无人打理,早已发黑,腐烂脱落了。即使是这样,冬青也没有一点气味。我舍不得丢了它。我知道从此以后,我们家就不会有人再赏识冬青,再与冬青结缘了。冬青寓意何其美好,但人终不似它。

母亲一个人拉扯着我和妹妹。妹妹在河西上小学,我在河东读高中。平时,母亲和妹妹睡在河东。给我做完早饭后,她要赶在早高峰前送妹妹上小学。晚上吃过饭,辅导妹妹写好作业,她带着妹妹等我十点半下晚自习。回去后,她还要洗碗。此外,其他的杂务也要占据不少时间。这是她的一天。

母亲从不让我管这些事情,说我的主要任务就是读书。但在某个晚上我看见她脸上的泪痕被呵出的白气模糊,或者某个深夜我被她和父亲的争吵声吵醒时,我也问过怎么了,得到的回复往往是“没事”或者“这不关你的事”。我在后来无数个失眠的夜晚不止一次地扪心自问过:如果她愿意对我敞开心扉,或者我愿意不懈追问,之后的事情会不会发生?

母亲是一个完美主义者。“完美”意味一切都要按照她的计划一丝不苟地进行,所有人都没有话语权。我能理解她的完美主义。其实,母亲是一位才女,爱好文学,精通素描、油彩和摄影。她没有提到过这些爱好是如何搁浅的,但我知道她如果能坚持下去,一定能成为成功的艺术家。因为那些东西都被她刻在了骨子里,成为她气质的一部分。

我和她的人生水乳相融又泾渭分明,她在我的身上找她当年的求而不得。我想我就是另一个时空里,那个最终作文得到了第一名,去了北戴河夏令营的她;是那个能够学钢琴古筝绘画,有很多衣服,不必穿别人穿烂的不合身的衣服的她;是那个性格开朗,广结好友的她;是那个能去名校,自食其力生活下去的她。

我的优秀和她的偏执陷入了正反馈调节,互相施压,最终会有超出承受范围的那一天。只是她面临的、忍受的要比我的高考更加喘不过气。时至今日我才明白,她时常的郁郁寡欢和喜怒无常背后是希望被理解,希望感受到无私的温暖和爱——这也许是她结婚后数十年来,渐渐消弭而无可挽回的情感。在最后一段日子里,母亲说那是她最幸福的时光,因为可以什么事都不去想,而父亲在她身边无微不至地照料。唯一的遗憾,就是她没能送我去高考。

记得小姨跟我说过,父亲和母亲刚刚陷入热恋的那段时间,她觉得姐姐姐夫的感情,就是她理想中爱情的样子。小姨笑着说,那个时候她还收了我父亲不少好处,父亲每次去找母亲,都要带她上街买好玩好吃的。我也想象了一下,小姨只言片语中描绘出的生活碎片。那偶像剧般的场景真实存在过吗?我不知道,我只知道从我有记忆起,他们已经相看两厌。我亦不知那些有爱情的父母,会不会比他们更幸福快乐,但至少不会是这样的结局。

今年,我带着几枝冬青上了坟山。云压得很低,刚下了一场雨,草树青翠欲滴,冷冽的风呼啸着穿过山间空地。母亲的坟时时有人来清扫,故没有杂草生长。我选了一枝插在稍远处,希望开春它能出新芽,其他都放在了坟前。“一年三百六十日,风刀霜剑严相逼”,被攀折的冬青虽能耐寒,但失去了大树的滋养,大抵也是挨不住年年岁岁的凄风苦雨的。

红豆发两地,相思相望不相亲。

——致坚守奋斗的你