“三阶四位五并举”实习模式的理论框架与推进策略

苏丽梅 李明 杨会云

[摘 要]探索实习模式有助于提升师范生教育教学水平,进而推动义务教育的高质量发展。文章采用质性研究方法,借助NVivo11软件对9名实习生的访谈资料进行编码分析;针对小学教育专业实习面临组织管理意识与实习前中后期理念脱节、主体参与意识与实习共同体间协同淡化、多措并举意识与实习成效卓著预设相悖的现实困境,探索“三阶四位五并举”小学教育专业实习模式,提出整体连贯实习认知与全过程三阶理念相结合、唤醒主体自主参与与“U—T—S—S”共同体四位协同并存、优化实习五举体系与建立成效卓著机制联动的推进策略。

[关键词]小学教育专业;“三阶四位五并举”;实习模式;质性分析

[中图分类号]G642.0[文献标识码]A[文章编号]2095-3437(2024)08-0144-05

为深入贯彻党的二十大精神,落实习近平总书记关于教育的重要论述,加快建设高质量教育体系,办好人民满意的教育,关键在于教师培养,其中教育实习是重要环节。教育实习对培养师范生教育教学能力至关重要,是师范生向教师职业角色转化的关键步骤。《教育部关于加强师范生教育实践的意见》指出,师范生教育实践是教师培养的必要环节[1]。2017年教育部颁布的《普通高等学校师范类专业认证实施办法(暂行)》(以下简称《办法》)对师范生提出践行师德、学会教学、学会育人和学会发展的“一践行三学会”培养要求[2]。随着我国教师教育改革的不断深入,教育实习研究成为热点[3],师范生教育实习模式再次受到关注。本研究重点探讨“三阶四位五并举”实习模式的理论框架与推进策略。

一、研究设计

(一)研究方法

质性研究是研究者以自身为研究工具,在自然情景中收集多种资料,探究社会现象,使用归纳法分析资料并形成理论,通过与研究对象互动对其行为和意义建构获得解释性的一种活动[4]。本研究采用质性研究方法,通过面对面、电话、远程视频、微信、QQ文本和语音聊天等形式进行半结构化深度访谈,获取原始信息资料。借助NVivo11软件进行编码分析,从中提取Y学院小学教育专业实习的现实困境及影响因素,为研究对策提供可靠依据。同时,电子笔录将即时记录相关信息,以确保资料的准确性和完整性。

(二)研究对象

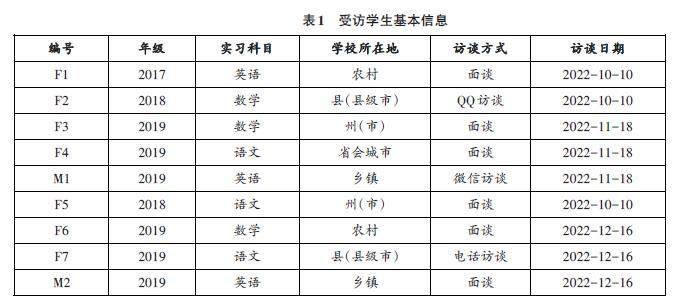

本研究选取了Y学院小学教育专业2017—2019级实习生作为研究对象。这些实习生作为Y学院教育实习模式改革的见证者和亲历者,样本具有代表性。通过简单分层抽样初步筛选出实习生代表,经过初步交流了解实习情况和调查配合度(见表1),最终确定研究对象。

(三)研究过程

本研究访谈了9名小学教育专业实习生,获取了客观真实、完整有效的访谈材料,并利用NVivo11软件对原始访谈资料进行编码分析。

1.访谈

基于研究内容、样本特性和文献,设计半结构化访谈提纲,具体内容如下:(1)在实习前,你认为应做好哪些准备工作?(2)实习中,你获得了哪些收获?(3)如何有效发挥大学(U)、双指导教师(T)、小学(S)和实习生(S)四个主体间的协同作用?(4)实习结束后,你有何感受?(5)针对目前的实习管理和双导师制,你有何意见和建议?(6)针对当前实习模式的优缺点,请提出相应的意见或建议。考虑到访谈伦理与效率,访谈时间为2022年10月至12月,根据受访者情况事先约定个性化访谈时间,访谈时长为30~50分钟。

2.资料编码

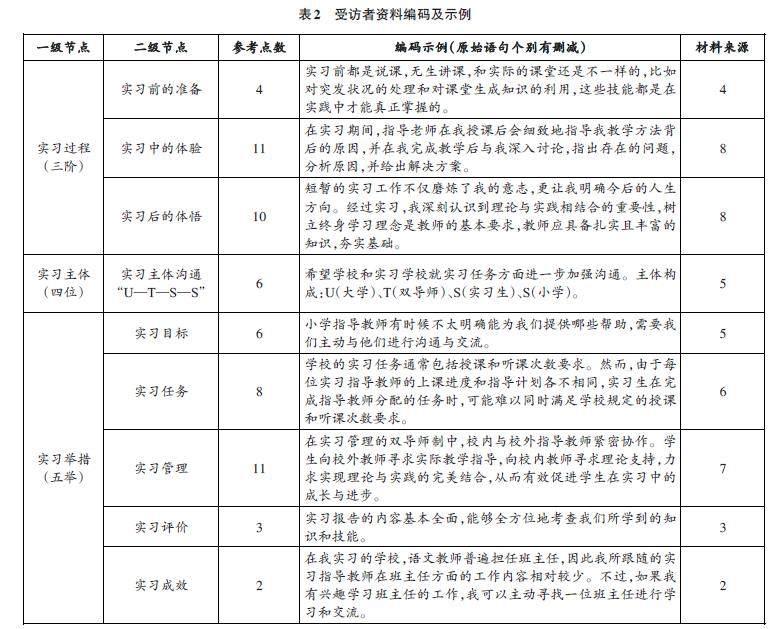

本文采用NVivo11软件对原始访谈资料进行编码分析。编码分为三个步骤:开放式编码、关联式编码和选择式编码。首先,通过开放式编码归类实习维度的概念类属。其次,进行关联式编码,比较、分析开放式编码中的概念类属,整合关联,形成61个参考点,并析出了9个二级节点。最后,在关联编码的基础上进行选择式编码,提炼出了3个核心类别,即实习过程、实习主体和实习举措(见表2)。

3.编码的检验

本研究的编码检验采用了两种方式。第一,两位研究人员采用“双盲异步”方式对9份文本材料进行独立编码,确保编码比较的一致性在75%以上。第二,完成资料编码后,研究人员对3名实习生进行了继续访谈,但未收集到新的可供编码的数据。经过检验,现有资料已满足理论饱和,可以进行数据分析和结果阐释。

二、小学教育专业实习面临的现实困境

建立一套规范、高效的毕业实习模式是高等教育快速发展形势下本科教学改革的重要任务[5],也是新时期培养复合型、应用型、创新型高素质法治人才的重要和必要渠道[6]。无论从实习规程制定到统筹安排,还是从实习挑战应对到持续优化推行,亦或是从常规实习模式到循证取向实习,小学教育专业实习面临诸多现实困境。

(一)组织管理意识与实习前中后期理念脱节

教育实习是职前教师的重要一环,对提升师范生的专业素养具有重要意义[7]。实习过程可以划分为实习前、实习中和实习后三个阶段。其中,实习前主要是培养基本技能的阶段,高校通过专业定位、培养方案和具体课程,帮助师范生掌握基本技能。实习中是师范生习得职业技能的阶段,通过教育实习,结合高校与实习学校的安排,师范生能够运用前一阶段掌握的技能,进一步习得职业技能。实习后是培育综合素质的阶段,通过前两个阶段和实践性反思,培养师范生的综合素质,其中包括教师职业观念、教学知识与技能、教师职业道德等方面。研究表明,目前师范生教育实习过程中存在以下问题:实习时间短、实习人数过于集中;实习生难以了解教学整体过程及教学环节;指导教师停留在知识传授、脱离实际教学情境等[8]。部分实习生意识到,教育实习过程并非始于走进实习学校,终于完成各类实习材料撰写,应贯穿于整个师范教育全过程,而不是停留在主观臆断之上的实习始终。

F4-20221118-2:“实习前,我们修完师范类相关课程,但是课堂呈现教学案例少,且教授的技能不多,运用微格教室训练讲课的机会少。”

F2-20221010-2:“实习中,学校为我们提供了教学实践平台,但走上讲台后,我发现自己欠缺理论知识,没有理论知识去指导教学实践。”

F2-20221010-2:“实习后,我对教师这份职业有了新的认识,拓宽了对小学教育专业的认知范围。

(二)主体参与意识与实习共同体间协同淡化

实习主体的多元协同性成为当前教育实习的必然趋势。《办法》明确指出,协调育人是与地方教育行政部门和小学建立权责明晰、稳定协调、合作共赢的“三位一体”协同培养机制,基本形成教师培养、培训、研究和服务一体化的合作共同体。“U?G?S”协同教育实习有助于形成师范生培养共同体,促进教育理论与实践对话,提高师范教育实习质量[9],但存在实习前期培训不足、实习学校条件落后、教师指导能力薄弱、实习目标忽视专业差异、实习过程缺乏心理教育、生源地实习学校匮乏等问题[10],导致其协同作用在一定程度上被前置或隐匿。Y学院小学教育专业实习生在追求高参与度的同时,也致力于增强大学、小学以及双导师间的协同作用,以提升实习体验。然而,实习生参与度低的问题仍然存在,实习共同体间权责不明、沟通不畅现象凸显。

M1-20221118-3:“我的小学导师较年轻,经验不足,不知道从哪些方面指导我,实习中实际教学机会较少,我参加最多的是批阅作业。”

F2-20221010-2:“我发现大学、双导师、实习生和小学间沟通不足,大学统筹实习任务不够明确,小学安排实习内容不够具体,小学指导教师缺乏指导经验,大学导师指导不够及时,感觉我们之间的协同很少。”

F6-20221216-1:“大学没有规定我们授课节数及教育实习内容,可能缺乏与小学之间的沟通,特别是我同学基本没有上课的机会,大部分时间忙于杂务。”

(三)多措并举意识与实习成效卓著预设相悖

多措并举对实习成效的卓越性具有直接影响,而实习成效卓越则是教育实习的最终追求。教育实习作为“集中性实践环节”的重要组成部分,Y学院以“学业成长指导”为突破口,推进双导师并轨的教育见习研习实习。尽管学生对双导师实习指导模式赞誉有加,但仍有部分实习举措需要持续改进,如实习目标定位不清晰、实习阶段任务不匹配、实习评价要求不对等、实习物化证明材料烦琐、多样化实习体验缺乏等问题。

F6-20221216-1:“实习材料需填写内容过多(撰写完整实习材料约五万字),我们都惧怕填写,有的同学拖延至交材料前匆忙完成。”

F3-20221118-1:“实习前学校(大学)没有发实习需要填的材料,我们写的材料格式都不统一,实习最后几天才发给我们,大家都是匆忙填写,可能无法客观地对实习效果作出评价。”

M2-20221216-3:“就我自己的实习经验来说,最不好的方面是重复地观摩自己的指导老师的课(受制于现实中其他教师并不喜欢自己上课时有人旁听),刚开始还觉得有可以学习的地方,听的次数多了就失去新鲜感。”

三、“三阶四位五并举”实习模式的理论框架

基于9份访谈资料编码分析,探索“三阶四位五并举”教育实习模式,阐述其内在机理和理论框架。

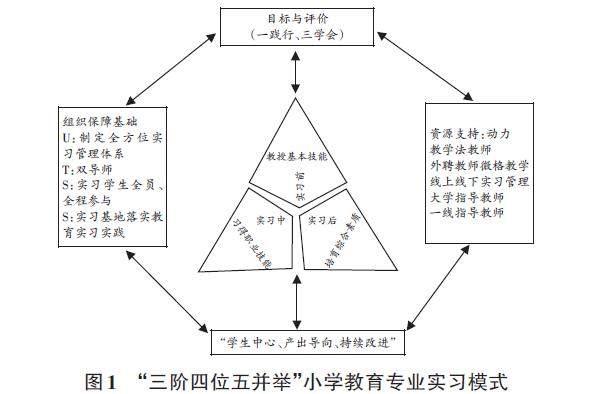

(一)“三阶四位五并举”实习模式的内在机理

教育实习是一个指向性综合实践的过程,它不仅让学生在师德规范、教育情怀、学科素养、教学能力等方面获得真实体验,还在班级指导、综合育人、反思能力、沟通合作等方面对师范生产生潜移默化的影响。结合研究问题,本研究以师范类专业认证为契机,以夯实组织保障为基础,以跟进资源支持为动力,坚持“学生中心、产出导向、持续改进”三大基本理念,推出了“三阶四位五并举”小学教育专业实习模式(见图1)。

(二)“三阶四位五并举”实习模式的理论框架

教育实习是实习过程、实习主体和实习举措共同作用的结果。因此,教育实习应从实习过程、实习主体和实习举措三方面考量教育实习特征,以重构实习体系、创新实习模式。“三阶四位五并举”的内涵如下:“三阶”包括实习前教授基本技能阶段、实习中习得职业技能阶段、实习后培育综合素质阶段,它是整个实习过程的不可或缺的部分;“四位”即“U(大学)—T(双导师)—S(实习生)—S(小学)”共同体,它能有效推动小学教育专业实习的协同主体;“五并举”即通过“实习目标定位清晰、实习阶段任务明确、实习管理组织有序、实习评价多元协调、实习成效特色突出”,统筹推进小学教育专业实习工作。

四、“三阶四位五并举”实习模式的推进策略

(一)整体连贯实习认知与全过程三阶理念相结合

教育实习是师范生培养的重要环节,是弥合理论与实践鸿沟的有效途径[11],认知实习(教育见习)是师范教育实践中的一个重要环节[12]。教育实习在师范教育中处于相对独立但并非割裂的状态,树立教育实习全过程三阶理念,落实各阶段基本任务是当务之急。一是细化实习前的基础知识和基本技能教学,充分发挥教师教育类课程教师、校内外教学法教师的专业优势,加强微格教学训练,确保师范生实习前能力储备充足。二是明确实习中的职业技能要求,以实习手册模块为指引,有序落实各项实习任务,辅以线上监管,发挥双导师的指导优势,督促师范生习得基本职业技能。三是重视实习后的综合素质培育,强化实习反思,从思想观念上涵养师范生的教育品质,同时做好实习补充工作,解决实习中的疑难问题,为师范生步入工作岗位夯实基础。

(二)唤醒主体自主参与与“U—T—S—S”共同体四位协同并存

小学教育专业实习主体应在“U—G—S”基础上扩充为“U—T—S—S”(即大学、双导师、实习生、小学),前者旨在达成教育实习上层架构,后者直接关联实习事件。第一,大学与小学之间应就实习工作展开全方位沟通,避免实习过程中双边要求不对等、实习任务不匹配等问题。第二,双指导教师应就实习的具体内容展开深入交流,坚持“学生中心、产出导向、持续改进”基本理念,为实习生搭建理论与实践之间的桥梁,以期做到实习与研习并进。第三,“U—T—S—S”间也应做到权责互通。一方面,大学应明确带队教师权责,并建立常态化反馈机制,及时跟踪实习动态;另一方面,小学应本着负责任原则遴选小学实习指导教师,定期开展实习检查。

(三)优化实习五举体系与建立成效卓著机制联动

教育实习是师范生构建教育实践知识、体认教师专业发展、联接基础教育的课程[13]。因此,小学教育专业实习不是简单的“U—S”合作及人员配合,还需全面的保障措施。一是实习目标定位要清晰,紧扣培养目标和毕业要求。二是实习阶段任务要明确,尽可能涵盖小学阶段教育的各个方面,确保实习生有机会体验不同年级不同教师的教学实践。三是实习管理要组织有序,人员管理应做到权责分明,多主体优势互补,联合培养师范生的多方面能力。四是实习评价应多元协调,依据我国师范专业认证标准,基于循证评估的理念,借鉴国内外相关研究[14],构建符合本专业实际的教育实习评价标准,贯彻“一践行三学会”的新时代教师专业发展新要求。五是实习成效特色突出,兼顾有效率、有效果和有效益。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 中华人民共和国教育部.教育部关于加强师范生教育实践的意见[EB/OL].(2016-04-07)[2023-09-04].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A10/s7011/201604/t20160407_237042.html.

[2] 中华人民共和国教育部.教育部关于印发《普通高等学校师范类专业认证实施办法(暂行)》的通知[EB/OL].(2017-11-08)[2023-01-03].http://www.

moe.gov.cn/srcsite/A10/s7011/201711/t20171106_3?

18535.html.

[3] 张丽敏,张怡然,乔雪峰,等.师范生教育实习中的反馈研究:议题、方法与启示[J].全球教育展望,2019,48(3):78-91.

[4] 陈向明.质的研究方法与社会科学研究[M].北京:教育科学出版社,2000:12.

[5] 李秀坤,万建,高明生.高校本科毕业实习模式建设与实践研究[J].黑龙江高教研究,2015(4):100-102.

[6] 石经海,蔡思宇.法学专业实习模式的探索与展望:以西南政法大学法科生全员统一集中实习模式为例[J].中国大学教学,2023(6):48-56.

[7] 万丹.基于分布式认知的线上线下混合式学前教育实习模式研究[J].教育评论,2024(1):127-133.

[8] 黄兴帅.高师院校师范生教育实习模式的转变:基于认知学徒制的基本思想[J].中国高教研究,2014(5):77-80.

[9] 王金娜,任俊宇,崔玉婷,等.“U-G-S”协同视角下师范生教育实习模式优化研究[J].辽宁师范大学学报(社会科学版),2023,46(3):69-75.

[10] 陈飞,李广,徐汀潇.“U-G-S”教育实习模式的成效调查与管理回应[J].教育理论与实践,2016,36(29):29-32.

[11] 张玉荣,陈向明,江涛.教育实习中师徒互动模式的影响因素及形成机制[J].教育发展研究,2022,42(Z2):56-62.

[12] 白鹤龙,付伟伟,林海,等.师范院校混合式教育实习模式探究[J].西部素质教育,2023,9(21):139-142.

[13] 陈时见,刘凤妮.师范生教育实习的目标定位与实践路径[J].教师教育研究,2022,34(2):15-21.

[14] 于开莲,宋鹏雁,张慧,等.循证师范专业认证视域下学前教育专业本科教育实习评价标准构建研究[J].教师教育研究,2022,34(1):40-48.

[责任编辑:梁金凤]