从文明起源到早期国家建立

杨全

* 本文为河南省教育厅2023年度人文社会科学研究一般项目——“《洛阳故城古墓考》的译介与研究”(项目批准号:2023—ZDJH—413)的研究成果之一。

摘 要:《中华文明的起源与早期国家》为中学生讲述了中华文明的起源、早期国家建立等宏观命题,以往由于考古材料的支离,古史传说的脉络在很长时间成为中学历史开篇的切入点。随着“中华文明探源工程”取得丰硕成果,考古界丰富了文明起源等诸多看法,逐步改变了以往对文明的界定和国家形态的认知,这对高中教材对考古材料的使用及古史建构等有一定的启示。

关键词:文明起源 早期国家 考古材料

一、从考古遗存看中华文明起源

《中华文明的起源与早期国家》为学生呈现的是“中华文明的起源”和“早期国家建立”二个考古学的宏观命题,本课融入了“中华文明探源工程”等考古成果,对阐明两个宏观命题无疑有着重要的考古资料支撑和启发意义。考古材料的融入基于一定的历史线索,该单元绪论阐述如下:

中国原始文化……先后经历了旧石器时代与新石器时代两个时期。夏、商、西周是中华文明诞生和早期国家的形成时期,也是奴隶制社会的形成与繁荣时期。……秦汉是中国统一多民族封建国家的形成时期,奠定了大一统君主专制中央集权国家治理的基本模式。

——《中外历史纲要(上)》

其中谈到中华文明悠久的历史及其特点,并将旧石器时代和新石器时代归于原始文化;三代时期则步入中华文明诞生和早期国家的形成期,即奴隶制社会的形成与繁荣时期;秦汉时期,为统一多民族封建国家的形成期。这个书写逻辑很明显地套用“社会发展阶段论”:原始社会——奴隶社会——封建社会等。这种书写逻辑与旧教材有明显区隔,旧教材在书写中尽量避免出现“原始”“奴隶”和“封建”等较有争议的概念。新教材将旧、新石器时代一并归属于原始文化,而将中华文明的诞生推至三代时期,这个说法与中华文明起源于距今5000年前有较大出入,若将中华文明定义为一个以农业为基础而诞生的东方文明[1],则文明的诞生时间应再向前推。

关于文明的界定有很多观点,中华文明探源工程认为,文明形成的本质是国家的产生[2],也是《中外历史纲要(上)》的重要依据。探源工程认为文明初兴可追溯到距今5800前后黄河、长江中下游以及西辽河等区域出现的仰韶文化、凌家滩文化和红山文化等,统编版教科书的正文和“历史纵横”中也提到以上诸遗址,但在谈到其发展时,表述如下:

距今约5000年的新石器时代晚期,大汶口文化和仰韶文化被龙山文化所代替。龙山文化的代表器物是黑陶……。同时,在北方辽河上游有红山文化,长江下游有良渚文化

——《中外历史纲要(上)》

虽然这段论述卡在了距今约5000年这个重要的时间坐标,但内在逻辑却不甚明了,新石器时代晚期大汶口文化和仰韶文化被龙山文化所代替本无可指摘,但值得注意的是,山东龙山文化和河南龙山文化并不一致,黄河中游的龙山文化早期的上限到3000BC,但黄河下游的大汶口文化晚期为3000BC~2600BC,山东龙山文化为2600BC~1900BC,即其被龙山文化的取代时间是不同时的。另外,山东龙山文化的代表器物是黑陶,其中以蛋壳陶最为知名,但河南龙山文化的陶器则以灰陶为主,黑陶和红陶的数量不多。此外,辽河流域的红山文化(约4500BC~3000BC)属新石器时代中期的考古学文化,而长江下游的良渚文化(3300BC~2000BC)属新石器时代晚期的考古学文化,二者虽在测年上有所交集,但分属于不同的发展阶段;且红山文化在公元前四千纪晚期进入全盛时期,大约在公元前3000年前后就已崩溃。揆上所言,教材罗列的这些考古学文化之兴衰更迭并不同步,而红山文化所代表的“原生型”的古国衰落接续的是早期国家——良渚开始形成。故以红山文化来类比良渚文化并不合适,而以红山文化并列于龙山文化则更不严谨。

二、氏族、部落联盟、奴隶制社会等概念梳理

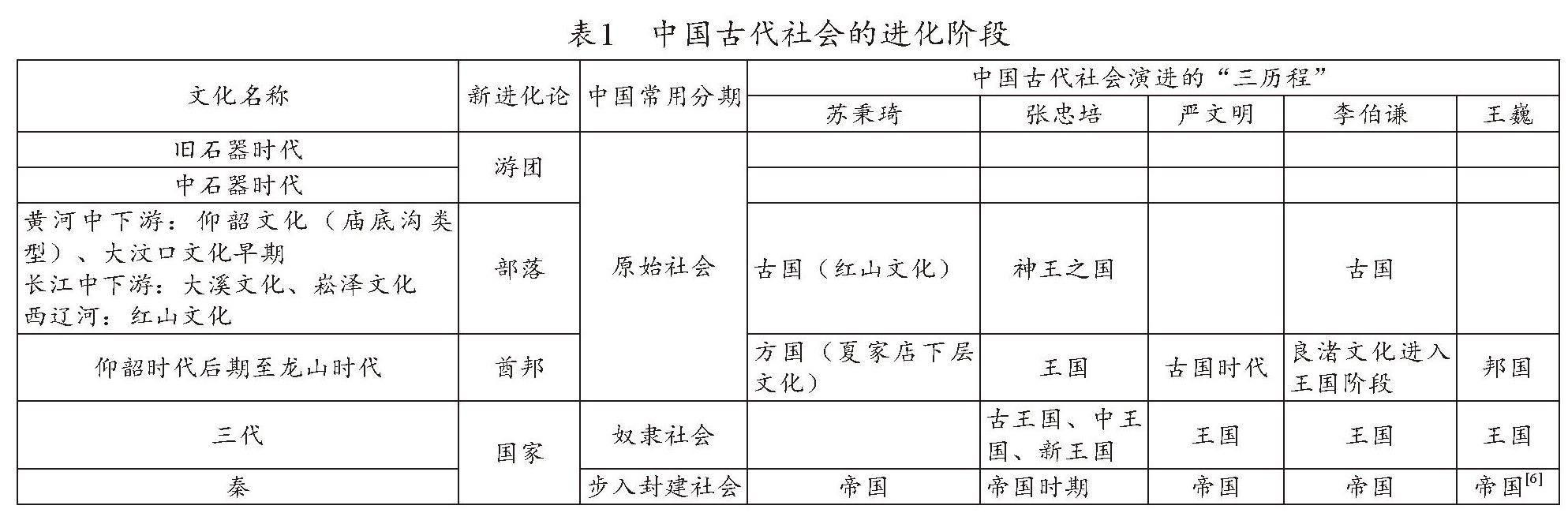

关于早期国家的形成问题,统编版教材将三代作为早期国家的形成时期。在此之前,将原始社会组织分为原始人群、母系氏族社会和父系氏族社会三个阶段,并提及“到了新石器时代晚期的父系氏族社会,社会贫富分化与不平等的萌芽开始出现,氏族间的联系趋于紧密,形成较大的部落甚至部落联盟。”[3]随后,便从部落过渡到国家。借用张光直先生将塞维斯的四个社会进化阶段相对照[4],并结合中国古代社会演进三历程理论[5],得出下表1:

中国早先的分期将国家的形成过于简单化,部落联盟到国家并非一蹴而就。据新近的考古学研究,在新石器时代中期(5000BC~3000BC),社会分化开始在某些地区出现,表现在等级化的聚落形态、大型公共建筑的修建、丧葬行为的社會差别,以及贵族控制贵重物品(如玉器)的制作和分配上。统编版教科书的书写显然没有吸收最新的考古研究成果,其受《古代社会》《家庭、私有制和国家的起源》等影响颇深,其中的观点虽在解释国家的起源上有完整的推导逻辑,但大都建立在19世纪的研究材料上,未经现代考古学、社会学和人类学的检验;且中华文明是土生土长、在自身文化传统的基础上形成的原生文明。因此,在分析中华文明的起源时势必要结合中国自身特色。若对照摩尔根提出“氏族——胞族——部落——部落联盟——民族”人类氏族社会组织的演进序列,如何给学生讲解氏族、部落联盟等概念又成了一个亟待解决的问题。

氏族通常被定义为“以血缘关系为纽带而形成的社会共同体,又称氏族公社。它是原始社会一定发展阶段上的社会组织和经济组织的基本单位,其成员出自一个共同的祖先。氏族社会实行生产资料公有,集体劳动,平均分配,没有剥削和阶级。公共事务由选举的氏族长管理,重大事情由氏族成员会议决定。氏族成员都处于自由、平等的地位。”[7]这也合乎摩尔根的解释,“氏族在本质上是民主的,所以由氏族构成的胞族、由胞族构成的部落、以及由部落联盟或由诸部落联合形成的氏族社会也必然是民主的”。[8]继而,氏族社会的土壤是否孕育出五帝时期的禅让制?严耕望先生一针见血地指出,尧舜禅让只是部落酋长的选举制。[9]同时,教材中用考古材料对“不平等的萌芽”做了说明:“这时私有制已经产生,阶级分化日益明显,部落中出现了权贵阶层。”[10]但这些表述明显与摩尔根“氏族社会”的政治形态相悖。且用部落联盟来为学生讲解从禅让制到世袭制的转变也有一定困惑。教材中常把启继承禹的王位作为家天下之始,对于夏王朝建立,其云:“有夏氏部落的禹因治水有功,接受舜的禅让,成为部落联盟首领。约公元前2070年,禹建立了我国最早的奴隶制国家夏朝。禹死后,其子启继位,世袭制代替了禅让制。”[11]但面临着一个问题,即奴隶制国家是否等同于“早期国家”。此外,如何从具有原始民主制的禅让直接过渡到有财产化和工具化的奴隶并形成与奴隶相关的规范的奴隶社会形态又是一个问题。另,大禹治水是神话传说抑或史实尚存较大争议,即使有豳公盨的出土,亦不等同于实有其事,仅能证明禹其人其事盛传于西周,但西周距夏禹时期已逾千年,所以无论在逻辑上抑或史料依据上仍然存在着诸多争议。

按照摩尔根的说法,“由诸部落联合形成的氏族社会也必然是民主的”,故“部落联盟模式”即国家起源的所谓“民主政治的模式”[12],也比较契合五帝时期的“禪让制”。但从原始民主制直接跨越到国家形态就格外突兀,显然其中缺乏必要的过渡,而以新石器晚期私有制的产生作为依据则不符合摩尔根等人定义的氏族和部落联盟等概念。因此,有学者用酋邦作为国家诞生之前的形态。如何驽先生综合塞维斯和厄尔的观点,认为酋邦社会是平等社会向国家社会过渡的不平等的社会形态,是带有区域性管理即地缘性倾向的血缘社会。[13]陈淳先生则解释道:酋邦是新进化论中介于政治上平等和缺乏集中的部落与国家之间的过渡,“酋邦涵盖了形态差异和社会复杂化层次极大的等级社会。其简单一端只是地位世袭刚刚确立的头人社会,而其复杂一端已经处于国家的门槛。”[14]

综上,迈向早期国家之路的进程是复杂化的,教材的简单化处理必然使学生对中国国家起源产生种种困惑,考古材料的铺陈并未产生其应有的作用,而迈向国家之路也绝非启继承禹的王位那么简单。

三、对考古材料的使用问题

随着考古工作重要性的日益凸显,文化遗产的价值日益受到重视,无论在历史教学中,抑或在中高考命题中,考古材料的比重都日益增多,运用好考古材料在中学历史教学中愈发重要。

考古材料属一手史料,但目前的考古材料在教学中过分承担“二重证据法”之用,即发挥着“证经补史”的作用,其在历史时期考古学中尤为突出。对于中国上古史,许宏先生一针见血地指出:“现代中国考古学诞生后,在对中国上古史所做的分期描述中,一直存在着历史文献学和考古学两大话语体系。”[15]这两大话语体系相互纠缠,成为书写中国上古史之瓶颈。这便是《中华文明的起源与早期国家》一课的症结所在,其书写并未跳出传说时代的窠臼,考古材料的应用亦未起到“写史”的作用,故并不能很好地给学生阐释中华文明起源和国家形成等宏大命题,考古材料仅扮演着“证经补史”之用。

早在上世纪90年代,苏秉琦先生就指出:“我们习惯于把马克思提出的社会发展规律看成历史本身。……把社会发展史当成唯一的、全部的历史,就把活生生的中国历史简单化了。……结果大量丰富的考古资料也只能‘对号入座,把一般的社会发展规律当成教条,再添加些考古资料便交差了事。”[16]考古研究讲究“一分材料说一分话”,在实践中,要注重矛盾的特殊性一面,关注“中国考古之特色”,唯有此,才能开创出具有“中国特色、中国风格、中国气派”的考古学之理论和话语体系[17]。

目前,随着“夏商周断代工程”和“中华文明探源工程”成果的相继充实和公布,丰富了公众对文明起源与早期国家形成的认知,教师理应拓宽涉猎空间,将考古材料更好的纳入到教学之中,启迪学生的历史思维。

【注释】

[1] 冉万里:《考古教学中的中华文明传承与表达》,《文博》2022年第1期,第31页。

[2] 探源工程其提出判断进入文明社会的7个新标准:(一)史前农业取得显著发展;(二)手工业技术取得显著进步,部分具有较高技术含量的手工业专业化,并被权贵阶层所掌控;(三)出现显著的人口集中,形成了早期城市;(四)社会贫富、贵贱分化日益严重,形成了掌握社会财富和权力的贵族阶层;(五)形成了金字塔式的社会结构,出现了踞于金字塔顶尖,集军事指挥权、社会管理权和宗教祭祀权力于一身的王;(六)血缘关系仍然保留并与地缘关系相结合,发挥着维系社会的重要作用;(七)暴力与战争成为常见的社会现象。王巍、赵辉:《“中华文明探源工程”及其主要收获》,《中国史研究》2022年第4期,第24—27页。

[3] 《中外历史纲要(上)》,北京:人民教育出版社,2019年,第4—5页。

[4] 张光直:《中国青铜时代》,北京:生活·读书·新知三联书店,1983年,第52页。

[5] 易建平:《中国古代社会演进三历程理论析论》,《中国社会科学》2020年第11期,第66页。

[6] 其专指秦帝国建立,221BC。

[7] 侯才、阮青主编:《马克思主义哲学经典著作选介》,北京:党建读物出版社,2005年,第140页。

[8] [美]路易斯·享利·摩尔根著,杨东莼、马雍、马巨译:《古代社会》,北京:商务印书馆,1977年,第65页。

(下转P45)

(上接P42)

[9] 严耕望:《治史三书》,沈阳:辽宁教育出版书,1998年,第9页。

[10]《中外历史纲要(上)》,第4页。

[11]《中外历史纲要(上)》,第5页。

[12] 易建平:《部落联盟与酋邦——民主·专制·国家:起源问题比较研究》,北京:社会科学文献出版社,2004年,第8页。

[13] 何驽:《关于“古国”定义的理论思考》,《文物春秋》2021年第3期,第47—48页。

[14] 陈淳:《酋邦概念与国家探源——埃尔曼·塞维斯<国家与文明的起源>导读》,《东南文化》2018年第5期,第21页。

[15] 许宏、贺俊:《二里头:从田野到阐释》,《南方文物》2019年第2期,第76页。

[16] 苏秉琦:《中国文明起源新探》,香港:商务印书馆,1997年,第2页。

[17] 李新伟:《第二个“怪圈”——苏秉琦关于马克思主义经典理论应用论述的新思考》,《南方文物》2020年第5期,第5页。