广西容县采茶歌舞的艺术特征

覃莎

摘 要:桂东南采茶歌舞,广泛流传于玉林、贵港、桂平、平南、北流、容县、陆川等地区。容县采茶歌舞的起源与茶叶的生产有关系,勤劳的劳动人民,在山间一边采茶一边唱山歌以鼓舞劳动热情。这种山歌题材的艺术在民间流传已久,到现在已走过了几百年的历史,随着生产关系的改变,不同领域的文化遭受了不同程度的损害。目前容县采茶歌舞已被列入市级的非物质文化保护遗产,本文通过分析容县采茶歌舞的艺术特征,让更多的人了解容县采茶歌舞,以达到让大家都关注容县采茶歌舞的效果。本文主要采用文献法、分析法,通过对容县民间采茶歌舞的初步探究,引起广大人民重视对采茶歌舞的研究与传承。本文分为以下几部分:容县采茶歌舞的发展现状、容县采茶歌舞的艺术特征、容县采茶歌舞的音乐特征。

关键词:采茶歌舞;艺术特征;民间歌舞

中图分类号:J825文献标识码:A文章编号:2096-0905(2024)08-00-03

一、容县采茶歌舞的发展现状

(一)容县采茶歌舞发展的历史现状

不同历史时期的容县采茶歌舞剧团面临着不同的生存现状。容县采茶剧团在漫长的历史中经历了许多波折,其中政治因素对其发展影响深远。采茶歌舞断断续续的发展使采茶艺术在不同时期展现出鲜明的历史特色。根据容县文化局的相关记载:中华人民共和国成立前,全县有数十支采茶队伍,演出采茶歌舞《背解红罗》《高文举》等一些早期比较成熟的采茶曲目,这些曲目都带有严重的封建色彩。到1954年10月20日容县文化馆选出了70人代表下乡会演,巡回演出采茶歌舞、木偶戏、粤剧、话剧等,这个时期的人民生活慢慢平稳、思想上得到了解放,剧种也开始慢慢地增多[1]。

(二)当前容县采茶剧团的生存现状

根据笔者对采茶戏的走访研究,当前容县的采茶剧团的内部结构还保持着数百年来的传承形态,生存方式没有很大的变化,目前容县采茶歌舞班已经所剩无几,面临着无人传承的困境,由于经济、政治、文化等因素的冲击采茶艺术原有的形态在慢慢地改变。容县采茶歌舞原有的语言特征、唱腔特征、表演特征等在慢慢地变味。当前,容县采茶歌舞班生存困难,其生存主要依赖于日常的开班演出。1956年国家倡导全民都讲普通话的社会背景下容县方言也在慢慢地变化,容县的采茶歌舞自然也会受到一定的影响,所以一些本来用方言唱起来很押韵的句子,到了今天在用词上就不押韵了。根据容县文化部门的相关统计,容县现在还有十几个采茶剧团。其主要分布在容县县底、松山、六王等地。

二、容县采茶歌舞的艺术特征

(一)采茶歌舞动作源于生活

容县的采茶歌舞是从赣南地区传过来的,极具生活特色,劳动人民随季节耕耘,在谷雨季节上山采茶,把采茶的各种熟练的动作融入歌舞中,劳动人民一边劳动一边结合各种劳动的动作,包括秧歌的十字步等。在早些时候,中国的传媒还没那么发达,人民可以娱乐的方式不多,经过一代代容县人的智慧和创作改编,采茶艺术更加富含侨乡特色。常见的舞蹈道具有扁担、锄头、铲子、木棍、麻袋、绳子等,这些都是日常生活中常见的劳动工具,带有浓厚的生活气息。这反映了采茶艺术深深植根于容县当地的劳动生活中,是容縣劳动人民智慧的结晶[2]。

(二)采茶歌舞人物形象鲜明

从古至今民间的歌舞都是形神具备的,欢歌笑语热热闹闹,容县的采茶歌舞人物形象鲜明,主要包括旦角和丑角,旦角一般扮演正派人物,丑角一般扮演反派人物,旦角人物的穿着大方,脸部化妆线条清晰,唱词富有文人气息,舞蹈的动作干净利落,给人一种焕然一新的感觉。而丑角的穿着以黑色为主,脸部化妆粗糙,与旦角有鲜明的对比,唱词会有些粗糙,舞蹈动作比较滑稽。采茶舞蹈动作夸张,表情丰富,以模仿生活百态为特色,以喜的形式来代替悲的形式的艺术特点,使舞蹈不再是表面的采茶舞,舞中有戏,戏中有舞。舞蹈中,“旦”角通常指客家农村的少女,“丑”角一般指的是客家农村中的青壮年,舞蹈情节通过夸张的动作,模仿生活中所见动物和事物的动态形态,讲述了丰富多彩的故事,这不仅反映了人们生活中的各种情态,也展现了具有鲜明地域特色的戏剧形象。从这些生动的舞蹈和角色中,我们可以看到容县人民积极向上、勤劳节俭、乐观开朗的生活态度[3]。

(三)采茶歌舞独有的艺术特征

容县的采茶歌舞具有独特的艺术特征。其中,矮仔步、水袖、扇子花是采茶歌舞的主要特征。经过一代代容县人的去粗取精、模仿创造,形成了独具特色的地方艺术,这也是祖辈容县人流传下来的宝贵财富。

1.矮子步

这种舞蹈动作和采茶动作有关,人们采茶习惯背一个背篓,采茶下山的时候也是背着背篓,因为山路十八弯,行走山路的时候就需要有不同的步伐,人们通过模仿背背篓下山的不同步伐,于是就有了矮仔步的基本步伐,通过几代人的改进,矮子步就有了矮步、高步、矮交叉步、摇搓步、惊步、滑步等分类。动作要求是下蹲屈膝,背挺直与地面保持垂直的体态,抬头目视前方。矮子步的动作难度是很高的,不经过长期的训练很难走好,虽然笔者有一定的舞蹈功底但是几次学下来还是败阵了,矮子步要求表演者下盘要保持平稳以前移后挪,步伐要轻盈,不能僵硬,还要加上手臂和手腕的动作,在完成长时间屈膝动作体态的情况下还要保持步子轻巧,同时还要配上情趣和眼神[4]。

2.双水袖

水袖是我们在民间戏曲中常见到的招牌动作,它们总是配套出现在舞蹈戏曲中,给人一种若隐若现、翩翩起舞的感觉,极具戏曲诗韵,同样水袖也被灵活地运用在容县的采茶歌舞中。这个也是采茶歌舞中比较有难度的动作,两个手部动作要运用手腕、胳膊肘、肩膀等一起舞动,包括缠、卷、飘、遮、拖、摇、捧、挥、抖、绕、摆、抛、拂、扬、甩等十几种动作。在舞动中再加以亮点的静态造型,增强水袖的表现力。舞蹈中会伴有客家人生活中的动作和对动物的模仿,如茶农采茶左手的长袖就用来擦汗,所以赣南采茶舞中水袖有很多动作都是在模仿擦汗;在模仿动物时,如摆动时像狗尾,游走是像蛇,舞动是像龙头凤尾。在表演时再加上矮子步,让水袖独一无二的特色表现得淋漓尽致,更能获得观众的喜爱。

3.扇子花

容县采茶歌舞的花扇子是演员手中必备舞蹈道具。扇子花在舞蹈中的表演形式也有很多种,采茶歌舞动作都是源于生活,花扇子也不例外,在舞蹈中它可以拟作生活中的各种工具,如铲子,棒槌,刀具,锄头等,舞动起来活灵活现,让人眼花缭乱。

三、容县采茶歌舞的音乐特征

(一)采茶歌舞的音乐声腔

容县的唱腔主要吸收当地的山歌、小调、木偶等音乐元素。通过重复唱腔改变内容的形式去表演采茶,采茶歌舞中能找到其他的一些板腔。容县采茶歌舞有固定的茶腔,一般情况是唱“四平腔”和“平南牛歌腔”,据相关的记录现存一百二十个腔调。通过与赣南山歌等音乐元素的对比发现,容县的采茶歌舞是由赣南采茶歌舞演变而来的,容县的采茶歌舞是在《十二月采茶歌舞》的基础上运用了现代表现人物的手法。通过原有的茶腔吸收现在社会的一些曲调风格,如刘三姐相关音乐,形成鲜明的采茶风格,虽然曲调的数量多,风格也特别,但是在表演的过程中,演员缺乏创新的精神,一段戏下来基本是用同一个唱腔,听久了会让观众审美疲劳。采茶歌主要包括两大类唱腔:即茶腔和茶插[5]。

1.茶腔

茶腔主要包括四平腔、牛娘腔、十二月采茶、山歌调、木偶腔等。四平腔是容县特有的唱腔,它是通过板腔融合改编而成的,为了使采茶歌舞更具鲜明的特色在,在唱的过程中还伴有其他的唱腔,如五更调、唱山歌调、十二月采茶调等。四平腔又分为旧四平腔和新四平腔,如《锣鼓打得响悠悠》为旧四平腔。

牛娘腔是平南地采茶歌舞的主要唱腔。由于观众的缺失,剧团不断在缩减并重组,容县戏剧团的演员来自不同地方,牛歌调是一种以唱为主,念白补充,锣鼓循环往复,曲调简单,唱词多用民间语言,无乐器伴奏,且运用比喻、拟人、对偶、双关、夸张等修辞手法的民间小戏。

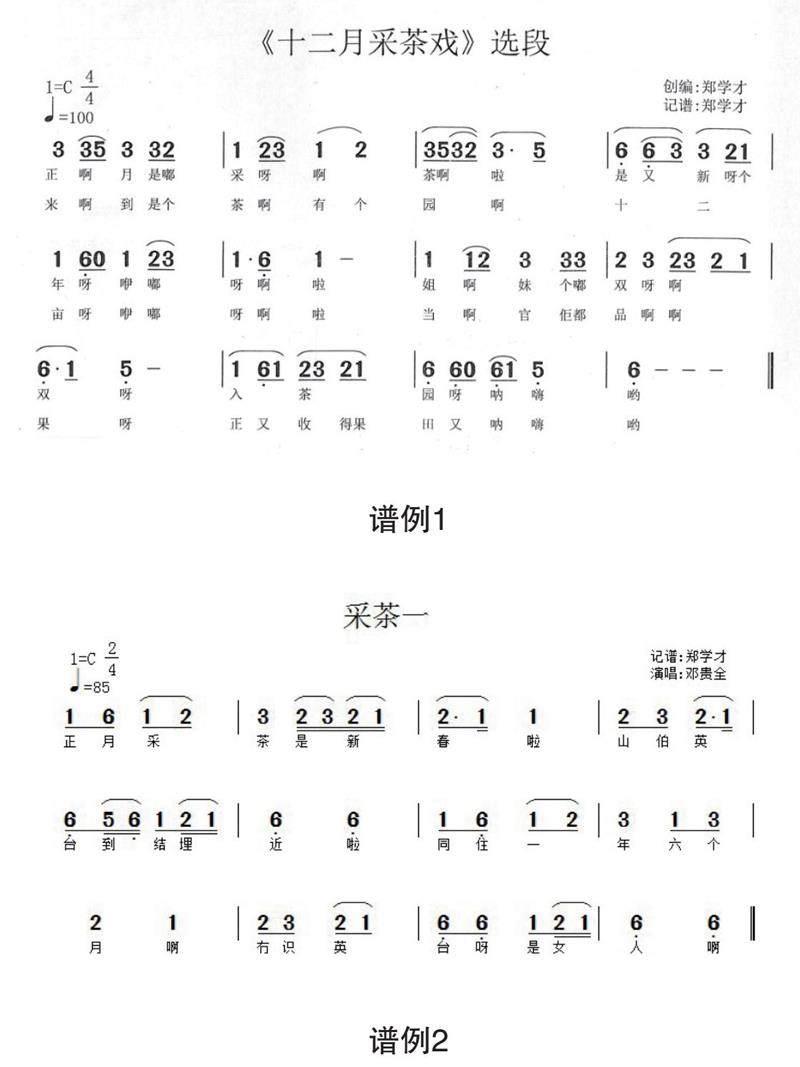

《十二月采茶》是容县采茶歌舞的原型,据相关记载,《十二月采茶》是最早的采茶歌舞。桂南采茶歌舞很多都是从这个母腔开始演变的,演变成各地的剧种。容县版本的 《十二月采茶》共有12段歌词,每一个段落是一个月,每个月都是唱种茶叶对应的农活,如某月种茶籽、某月摘茶等。《十二月采茶》一般由三个人来表演,一个人饰演茶公,右手握着约为50厘米长两头系有铃铛的彩棍,一边走着十字步,一边用彩棍在身体上打节奏,同时还唱十二月采茶曲。另外两个人饰茶妹,右手执彩扇,跟着铃铛节奏,一边摇扇子一边走十字步,每唱完一小段左右的茶妹就会走着十字步变换位置。《十二月采茶歌舞》的表现能力强,在表演的过程中穿插一些采茶的动作。比如,采摘叶、炒茶等,非常富有劳动生活气息,表演动作大方形象、行腔活泼、节奏感强,所演唱的歌词也非常生动形象,歌词描述的是十二个月每一个月的劳动工作内容,每月的劳动分工明确(见谱例1)。

2.茶插

茶插是指在演唱过程中由于故事情节的需要而插入的山歌小调、快板、哭腔等。茶插腔调的应用,是对原有茶腔的有益补充,使故事情节更加生动。茶腔和茶插的联用,增强了戏剧性,使早期流传的采茶歌舞在舞台上得到了合理的利用,使音乐特色得到极大发挥,虽然采茶曲的茶插较多,但是由于茶腔的连续重复使得当今的人们觉得采茶歌舞不够有新意(见谱例2)。

(二)伴奏乐器

采茶戏以前主要是以锣鼓伴奏为主,主要由二胡、 锣、 鼓、 钹和邦组成。锣鼓或作唱腔前奏,或作腔句间奏,或配合武场人员,还担负着帮唱的任务,改革开放以后,根据现代人的音乐审美情趣,又适当加入了现代电声乐器,如电子琴,大大丰富了采茶戏的音乐表现力,使流传下来的采茶歌舞焕发出新的生机和活力。伴奏由原来单一的器乐锣鼓,发展到了今天的多种乐器并存,改变了伴奏单调的局面。多种乐器的综合运用,不但增强了采茶戏的音乐衬托感,还丰富了剧情气氛,如今唱采茶歌,也多以梆子、高胡、二胡、中胡、笛子、唢呐等民族乐器为主要的伴奏乐器。这种以民族乐器为主的伴奏,不但能更好地体现传统采茶戏的文化精髓,还能彰显民族特色,对于传播中华经典戏剧也有积极的意义。

四、结束语

容县采茶歌舞作为中国传统历史文化艺术珍宝,其丰富多彩、自然朴实、轻快灵动以及幽默诙谐的表演形式,以及音乐唱腔和艺术特色都值得相关艺人和学者对其投入相应的精力,让容县采茶歌舞在经济、科技以及娱乐文化快速发展的今天,能够保存其天然真诚、且极富乡土气息的艺术特征。因此,必须呼吁广大人民群众对容县采茶歌舞的传承和弘扬,在保存其原汁原味的艺术特色的基础上,进一步丰富其文化形式和内涵,让容县采茶歌舞有更多的传承者和观赏者。同时,在保护其文化艺术特色的基础上打造历史文化名城,增强文化内涵软实力,让采茶歌舞走向更加广阔的舞台,以其独特的文化艺术特色感动和影响更多人的价值观、世界观和人生观。

参考文献:

[1]陈孝余.博白客家采茶戏现状调查[J].艺术百家,2008,24(06):74-78.

[2]曲志燕.戲曲类非物质文化遗产的保护与创新[J].艺海,2009(07):154-156.

[3]曲润海.戏曲的创新与保护[J].当代戏剧,2009(01):7-10.

[4]刘守华.社会转型时期的民间文艺及其开发与保护[J].中南民族学院学报(人文社会科学版),2002(06):84-88.

[5]黄桂凤.桂东南采茶戏的变迁、特点与生存状态分析——以博白采茶戏为例[J].玉林师范学院学报,2009,30(04):56-59.