瑞士小镇: 古典音乐狂热

曾震宇

历史被文字不断确认和更改。一谈到古典音乐,人们首先想到的是德奥。这归功于海顿、莫扎特和贝多芬的辉煌,以及音乐在德奥历史上发挥的作用,就连德意志帝国“铁血宰相”俾斯麦也说“没有德意志的音乐——特别是德意志的艺术歌曲,德国的统一是不可能的”。

而瑞士往往跟钟表、奶酪、滑雪联系在一起,最有名的音乐形式大概是约德尔(Yodeling)——一种源自阿尔卑斯山区的特殊唱法,既用来召唤羊群,又用来传递信息。没有人把音乐与瑞士的民族性联系在一起。但在我看来,组成瑞士“人间天堂”这一叙事的,不仅有青山绿水,还有音乐。

虽然人口只有八百多万,出名的瑞士音乐家不多,但其他国家的音乐家功成名就后往往移居瑞士。苏黎世有世界上最好的歌剧演出,巴塞尔的交响乐团久负盛名,各个小镇上有数不清的音乐节。事实上,就音乐节的密度和水平来看,瑞士在世界上是首屈一指的。

韦尔比耶

首先引起我注意的是韦尔比耶(Verbier),这是瑞士西南部瓦莱州(Valais)的一个滑雪胜地。2023年,韦尔比耶音乐节迎来了三十周年纪念,这也是我的瑞士音乐考察之旅的出发点。

事实证明,此行非常值得。7月24日三十周年纪念音乐会的演员卡司之强很可能多年不会重现,可称作“一代人只有机会听一次的现场”:很多音乐家聚在一起。亨德里克斯(Barbara Hendricks)、特菲尔(Bryn Terfel)、戈蒂埃·卡普松(Gautier Capu?on)、雷诺·卡普松(Renaud Capu?on)和弗罗斯特(Martin Fr?st)等四十多位独奏家齐聚一堂,他们以各种身份来到音乐节,譬如音乐节的老朋友、导师和校友等。

三十年前,瑞士还不是一个古典音乐重镇。尤其是韦尔比耶,只是一个人口两千多的小镇,以冬天滑雪、夏天遠足(Hiking)而闻名,很难想象在这里会诞生世界上最成功的音乐节之一。三十年后,一栋栋新建的小木屋酒店(Chalet)爬满了山坡,一所国际学校在建设中,而人口则增加了53%。

一起奏乐

韦尔比耶最有名的大概是电视上经常播放的大牌独奏家聚在一起演奏室内乐的场景。我在7月25日听的一场室内乐音乐会包括了两个组合:布朗夫曼(Yefim Bronfman)、麦斯基(Mischa Maisky)等人组成的钢琴五重奏,以及王羽佳、雷诺·卡普松和麦凯莱(Klaus M?kel?)组成的钢琴三重奏。

布朗夫曼等人演奏的是勃拉姆斯的《F小调五重奏》(Op. 34),这些大师们的演奏可能代表了人类演奏的最高水平:想象力丰富、表现酣畅淋漓,任何描述在他们的演奏面前都黯然失色。王羽佳等人演奏了舒伯特的《降E大调第二钢琴三重奏》(D. 929),他们的合作更加“韦尔比耶”:在这个世外桃源,音乐家做最想做的事情。这个临时组合中的每一位乐手都因过于成功的独奏生涯而难有机会演奏室内乐:王羽佳是近年来世界上最走红的钢琴家之一,主要与交响乐团合作结构宏大、技术艰深的协奏曲;雷诺·卡普松虽是著名小提琴家,但近来已把越来越多的精力投入指挥和管理洛桑室内乐团(Orchestre de Chambre de Lausanne)中;巴黎管弦乐团音乐总监麦凯莱虽从小学习大提琴,但他真正出道是以指挥家的身份。在韦尔比耶,他更热衷于演奏大提琴,以及与他十分欣赏的王羽佳合作。尽管参加韦尔比耶艺术节是艺术家获得业界承认的标志之一,但韦尔比耶也给他们提供了把职业放在一边、尽情享受音乐的机会。所以很多音乐家会反复回到韦尔比耶,跟乐迷们一起坐公交,也听其他乐手的演奏。每天从早到晚,从小教堂到演奏大厅再到俱乐部,多场音乐会极大地满足了乐迷们的需求。

“韦尔比耶一代”

艺术节的创始人恩斯特龙(Martin T:son Engstroem)是一位经验丰富的艺术经纪人。他在谈及创立艺术节的原因时,说到他当时寻求具有更多包容性和教育成分的东西。经过三十年的探索,他们终于能够成功地“把这个时代最伟大的艺术家与当今最伟大的年轻人才聚在一起”。

韦尔比耶音乐节管弦乐团(Verbier Festival Orchestra)的成员由十八岁至二十八岁的青年组成。他们以乐队学院的形式存在,所有学员免学费,在三周的时间内接受柏林爱乐乐团、苏黎世市政厅乐团等世界顶级管弦乐团乐手的指导。乐团的指挥则包括祖宾·梅塔等人。韦尔比耶称之为“成人礼”。2023年,全世界两千多人申请加入乐队学院,最终只有九十八人入选。

在韦尔比耶音乐节期间,学员能够参加一百多个大师班及其他活动。大师与学员、乐迷之间的距离被打破了。在这里,没有大师、学员、乐迷之分,只有一个共同的音乐社区。

当人们谈到“韦尔比耶一代”时,谈论的最主要的是韦尔比耶在人才培养方面的杰出成就。当年来这里学习的年轻人,现在已成为很多世界顶级交响乐团的中坚力量。但并非每个学员的事业都一帆风顺。在“新冠”大流行期间,一些学员遭受了重大经济损失,艺术节特意成立了紧急救济基金(Emergency Relief Fund),援助金额从一千到五千瑞士法郎不等,并且无须学员偿还。因此,“韦尔比耶一代”并不只是一个精英的圈子,更是一个广阔的全球音乐社区。社区里的人经常“回家”,组成韦尔比耶音乐节室内乐团(Verbier Festival Chamber Orchestra),这一乐团已被公认为世界顶级室内乐团。每个人都在回馈音乐节,或者把自己奉献给音乐。这一点在三十周年纪念音乐会上体现得尤为突出:室内乐团的音乐总监塔卡奇-纳吉(Gábor Takács-Nagy)大师把指挥最后一曲的机会赠予年轻的麦凯莱,这是一种“无我”的传承与祝福。

华人在韦尔比耶

在韦尔比耶演奏的华裔音乐家很少,主要为海外华人。这与其他音乐节的情况相似,所以能够看到广州青年交响乐团(以下简称“广青交”)是意外之喜。这支年轻的乐团真正展现了“少年之力”。他们极为专注,完全沉浸在音乐里,开场前一分钟还在铆足了劲儿练习。这种对舞台的敬重以及未来的无限可能,大概是全世界乐迷热衷欣赏青年乐团的原因。“广青交”在演奏法雅的《三角帽》组曲时载歌载舞、气氛热烈,展现了新的中国人形象。由于指挥景焕的训练和准备极为充分,这场音乐会的演奏水平与世界上任何一个同龄的青年交响乐团相比都毫不逊色,甚至超出了国内很多职业乐团。“广青交”精彩的表演极受欢迎,返场多达三次,这些少年值得点赞。许多年以后,他们中的大多数人也许不会成为职业乐手,但他们一定不会忘记在韦尔比耶的时光,不会忘记演奏大厅外那几座随天气变化莫测的、雄壮的大山。

我与恩斯特龙简单聊了聊艺术节的愿景。他说教育是艺术节的中心,而亚洲已经成为最大的古典音乐市场,所以他们一直保持与中国的紧密关系。不久以后,他们将再次访问中国。

采尔马特

我沿着著名的冰川快车(Glacier Express)之路,坐火车从意大利前往采尔马特(Zermatt)。火车缓慢地爬升,我一路耳鸣。风景确实不错,远处有雪山,偶尔与阳光一起穿过松林,古老的火车铁轨发出响声。大多数人都需要在维斯普(Visp)换登山火车(Cog Railway)才能到达。早在1931年,这里就已成为瑞士最早禁止燃油车的地区。

采尔马特位于马特洪峰(Matterhorn)脚下。村子之所以有名,可能跟马特洪峰曾被宣布为“无法攀登”有关:山峰呈锥形,极为陡峭,像极了一个金字塔,并且高达四千四百多米。但人类从来没有放弃,不可胜数的攀登者不断来到这里登顶,也有人为之付出了生命。登山者墓地(Bergsteigerfriedhof)就是这段历史的见证。五十多人长眠于此。东方人可能忌讳墓地,不见得愿意专门去参观,但城市化扩大了村庄面积,往日在郊外的墓地今日已处于村庄中心,很难避免经过。细细阅读墓碑上的铭刻,可以看到这些攀登者攀登马特洪峰的目的不一:也许是为了回归,也许是为了征服,也有一些人本就抱着必死的信念。终于,1865年人类宣布“征服”了马特洪峰,这次壮举使采尔马特更为出名。现在,随着对自然的理解不断变化,我们已经不再有“征服”的执念。取而代之的是,游客搭乘缆车或登山火车可轻松抵达三千米以上的观景平台,虽然离马特洪峰山顶甚远,但仍可欣赏到三十八座海拔四千米以上的雪山。

卡萨尔斯的继任者

新鲜的空气、流经村子的冰川水,还有不断前来的健行者令很多人着迷,其中也包括二十世纪传奇大师卡萨尔斯(Pablo Casals)。他在二十世纪五六十年代的夏天常来这里度假,并与当时的塞勒酒店(Seiler Hotels)总经理一起创办了采尔马特夏季音乐节和大师班,邀请了当时几乎所有著名的音乐家前来演奏或教学。如今大师早已仙逝,塞勒酒店也几经变迁,但卡萨尔斯的故事还流传在采尔马特。今日的赛尔文山宫酒店(Hotel Mont Cervin Palace,注:賽尔文山即马特洪峰的法语、意大利语名)的吸烟室即是当时的演奏场所之一,一张照片记录着当年的盛况。相信很多乐迷像我一样希望尽可能地追寻大师的印记,想要知道大师所住的房间是几号。

继承大师精神的是采尔马特音乐节与学院(Zermatt Music Festival & Academy)。这个成立于2005年的音乐节虽然和韦尔比耶一样是在山村里举行,但完完全全不一样,非常值得书写。柏林爱乐乐团夏隆室内乐团(ScharounEnsemble)是音乐节的核心。这个室内乐团的曲目范围广泛,涵盖了巴洛克、古典、浪漫、当代各个时期的音乐。每年约有三十五名青年学生有幸获得学习机会,与导师一起学习著名的管弦乐作品以及很少听到的室内乐,还参加一些非正式的爵士即兴演奏会。导师和学员足够高精尖,但整个音乐节志不在此,他们有更大的雄心。

可持续发展的典范

音乐如何可持续发展一直是我思考的问题。由于“碳足迹”意识不断提高,人们不断减少出行,“音乐如何可持续”是值得重视并迫在眉睫的问题。

采尔马特音乐节太独特了。虽然它曾以曲目多样性闻名——不仅有古典音乐,还有爵士乐、民间音乐和电影音乐等,但这已是世界性的潮流。它真正有意思的点在于:它创造了一种优雅与勇气、身体与智力的交融。

演出多在圣·毛里斯教堂(Pfarrkirche St. Mauritius)和利菲尔阿尔卑教堂(Riffelalp Kapelle)举行,音色极为出色,乐手们的表演也很精彩。与有些音乐节致力于高端化不同,这里的观众足够草根。很多观众是人生中第一次听音乐会,他们并没有穿礼服,甚至登完山后汗还没有干透,还没来得及脱下靴子,就把背包和登山杖放在一旁,开始欣赏音乐。他们的衣着并没有让天塌下来,也没有摧毁音乐会;相反,他们的专注超出了很多音乐会的常客。为了让更多人欣赏到音乐会,音乐节实行平价政策,票价最高不超过三十五瑞士法郎,而且每年都有四分之一的节目是免费的。譬如,观众有机会在教堂广场免费聆听“马特洪峰小夜曲”(Matterhorn Serenades),这是一系列在教堂广场上举行的小型音乐会。

音乐节的负责人佩克特(Patrick Peikert)同时执掌着克拉拉·哈斯姬尔国际钢琴比赛(Concours International de piano Clara Haskil),是一位著名的艺术管理者。他带领团队以不多的预算走出了一条新路。音乐节学院的负责人安娜·冯·吕纳堡(Anna von Lüneburg)女士送给我一本关于学员的宣传册,里面三十五名学员的介绍、采访无一遗漏,让人仿佛认识了这个朝气蓬勃的群体。我又偶然瞥见了她手中极为详尽的日程表,可以看出他们的工作是多么踏实和细致。当地人也欣赏他们的工作,虽然没有大型酒店有能力赞助长达两周的几十间房间,但每个酒店支持几间,音乐节便以“众筹”的模式顺利开展。

拉绍德封

如果不是埃吉尔(Alexandra Egil)女士,我恐怕不会想到访问这个城市。

我在采尔马特遇见她。她像瑞士军刀一样多才多艺:编辑专辑、翻译、写书,同时为好几个音乐节和比赛工作,而且她事无巨细、面面俱到,可称为楷模。成熟的女性常趋于保守,但她极富热情、喜欢麦昆(Alexander McQueen)的服装,她的身上呈现出一种迷人的优雅与活力。

她十分热情地邀请我去拉绍德封(La Chaux-deFonds),想要展示她所在地区的美好。由于奢华手表离我太远,所以我对这个世界上最重要的制表中心之一所知甚少。她介绍说,拉绍德封的音乐厅是世界上最完美的音乐厅之一,Philips、Decca、EMI等知名唱片公司在这里录制了美艺三重奏(Beaux Arts Trio)、阿格里奇(Martha Argerich)等顶级艺术家的近五百张唱片。我又查了一下资料:这是建筑大师柯布西耶(Le Corbusier)的故乡,的确可以去看看。

精密与渴望

拉绍德封其实并不是什么名不见经传的小城。早在1867年,马克思在《资本论》中就把拉绍德封及其生产体系作为高效工业化的一个例子。当时,这个小镇生产的手表数目是日内瓦所有工厂产量总和的五倍。

当时的小镇呈现出不同于其他城市的面貌:从十七世纪开始,不同信仰的手工业者就带来了新的技术和社会主张。在1794年那场毁灭全城的大火之后,居民们选择了更理性的规划:一条条街道像棋盘一样泾渭分明;建筑窗户很大,以便得到最大限度的光照;手工业者在家里的工作台上工作,制造出成千上万个手表的小部件。镇子像工厂流水线一样,一个工序套另一个工序。如今,整个镇子已经被联合国教科文组织列为世界文化遗产,既因为它展示了人类生产从手工生产向一体化制造业生产演进的过程,又因为这个模式在镇里仍然活跃。

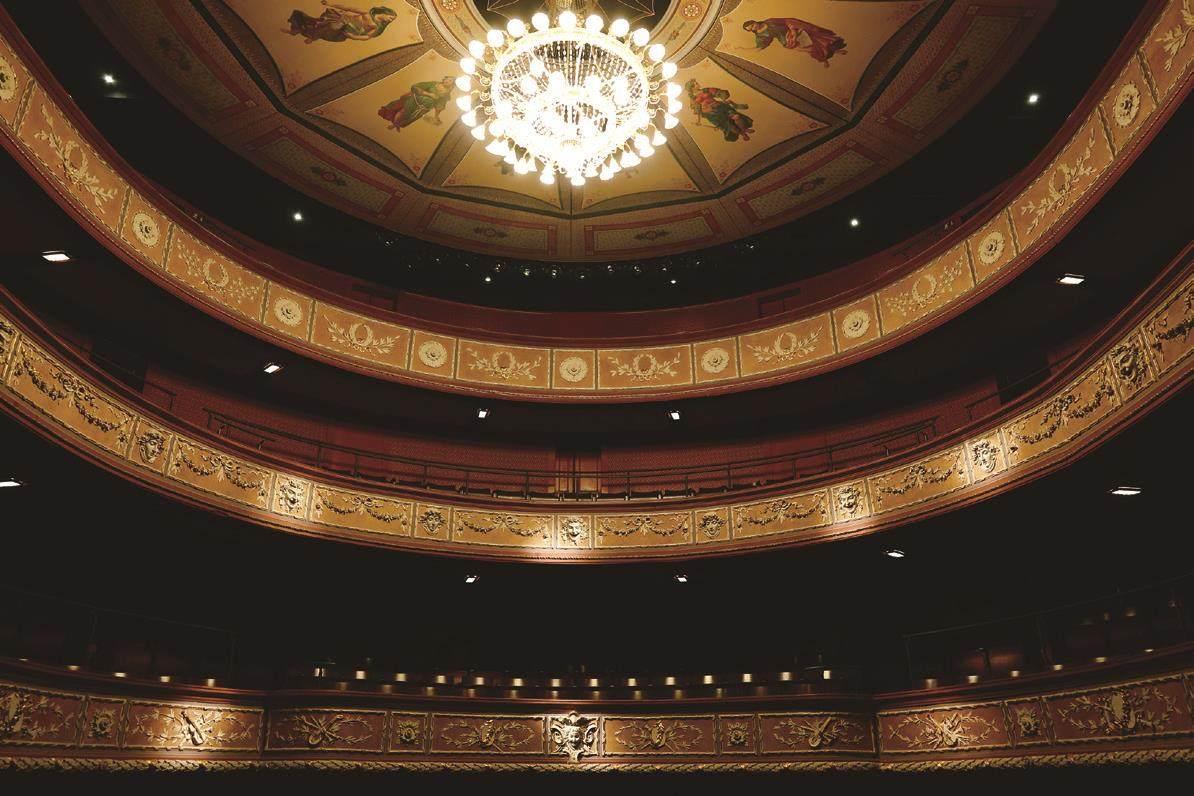

音乐厅(Salle de Musique)落成于二十世纪五十年代,这可能是拉绍德封最好的年代之一——第二次世界大战刚结束,差一点摧毁整个镇子经济的石英表还未发明。镇子富足且乐观,居民们决定建造一座一流的音乐厅。借鉴小提琴制作工艺,采用了大量胡桃木,音乐厅的声场甚至超出预期:这个拥有一千一百八十七个座位的音乐厅凭借其非凡的音响效果,迅速成为世界典范,音乐厅的完美无瑕亦成为当地精密钟表制造业的最佳代言。在这个音乐厅表演过的音乐家名单足以构成一部二十世纪音乐史。我在这里试着唱了唱,当我努力让在场的几名同事印象深刻时,音效并不令我满意;但当我松弛下来,似乎整个音乐厅都在回答我。也许这也是一种启示吧。

建造音乐厅绝非某个人、某届政府的一时冲动。瑞士山区的冬天很长,工人们在工作之余,往往组成自治乐团并且经常组织表演。他们也邀请有名的艺术家,其中就包括圣-桑,他当时演奏的管风琴如今还可以看到。当地人早就觉得需要有一座更好的音乐厅。实际上,音乐厅隔壁的蓝色时刻(LHeure bleue)剧院历史更悠久。这座落成于1837年的新巴洛克风格剧院至今保持着原貌,乐池可容纳三十名乐手,最多可容纳五百三十一名观众。拥有一百三十一年历史的音乐协会(Sociétéde Musique de La Chaux-deFonds)拥有自己的演出季,很多演出都是国际水准的。音乐协会主席林德(Olivier Linder)曾骄傲地说:“拉绍德封在获得自来水之前就发展了自己的艺术场所。这清楚地表明,人们需要得到人类特有的滋养——对智力刺激和文化的渴望。”

成为柯布西耶

建筑师让纳雷特-格里斯(Charles Edouard Jeanneret-Gris)1887 年出生在这里,故居仍在。他的父亲是表盘珐琅师,母亲是钢琴老师,经济不算宽裕。他在艺术学院学习绘制表盘,干得不错,似乎将以此度过余生。但曾在布达佩斯和巴黎学习的年轻教师勒普拉特尼耶(Charles LEplattenier)受到新思想的影响,希望为学生提供更务实、更全面的课程,不局限于狭隘的表盘,而是拥抱全球性的艺术体验。他带领学生进入自然,观察松树,形成了新的装饰语言。建筑师在回忆十六岁时说:“我的一位老师(一位非凡的大师)轻轻地将我从平庸的命运中拯救出来。他希望我成为一名建筑师。”

在勒普拉特尼耶的担保下,十九岁的让纳雷特-格里斯有机会第一次担当建筑师,他和同学们一起设计了法莱别墅(Villa Fallet)。尽管这栋别墅几经易手,但结构、铁艺、木工仍清晰可见。此后,已经小露才华的小镇青年想去其他地方看看,勒普拉特尼耶资助了他,但要求他一定要把看到的记录下来,写信分享给不能像他一样远行的师生们。

作为独立建筑师的让纳雷特-格里斯的第一件作品是“白宫”(Maison Blanche),这是他父母的房子,建于1912年,那时他二十五岁。这件作品与他的当地老师们创造的、他亦参与其中的松树风格格格不入,却恰恰实现了老师对他的期许:拥抱世界。白墙和花园在阳光下带有一种南欧情调。经过船舱一样的玄关,我们能看到玫瑰墙纸占据了客厅的墙面,这是建筑师专为母亲设计的。哥哥演奏小提琴的素描也被挂在墙上。建筑师做了很多结构实验:墙很少,只有一些柱子,所以光线十分充足。不同于很多把建筑当作巨大的画作、一切服从于美的建筑师,让纳雷特-格里斯特别注重居住体验和舒适度。他设计了沙发,据说还为钢琴家母亲设计了钢琴。今日一架德国产的伊巴赫(Ibach)钢琴位于客厅中央,据称是钢琴家当时所用的原件,方便故居举办小型音乐活动。窗外汝拉(Jura)山脉的风景一览无余。总而言之,这座建筑充满了浓郁的爱。他的母亲在这里生活了七年后去世。一年后,他以柯布西耶之名闻名于世。他强调建筑不只是装饰,他自己也不是装饰艺术家,而是建筑师。

“白宫”经过多次转手。有段时间由于买家把屋顶弄成红色,柯布西耶拒绝承认这是他的作品。2000年,白宫协会(Association Maison Blanche)买下了白宫,并进行了两轮精心的修复。在修复中偶然找到的玫瑰墙纸的一枚残片,重新打开了大师的情感世界。

提契诺

提契诺(Ticino)与其他地区的不同是显而易见的。火车从琉森(Luzern)一路往南开,上车的男人们穿三件套正装的越来越少,窗外的建筑略显杂乱。被晒得疲惫蜷曲的阔叶树,以及偶尔闪现的棕榈都在提示:提契诺到了。

提契诺人是意大利语瑞士人。虽然提契诺历史上曾属于米兰公国,离米兰比离瑞士任何一个大城市都要近得多(只有五十多公里),但由于1803年已加入瑞士联邦,他们自我认同为瑞士人。但他们又自认不同于法语和德语瑞士人,并为自己的身份而自豪。

一个人的音乐节

阿斯科纳(Ascona)和洛迦诺(Locarno)是瑞士的富人区,以光照和地中海气候闻名。阿斯科纳音乐节(Settimane Musicali di Ascona)是我来到提契诺的原因。音乐节的规模不算大,组织方式非常像意大利的音乐节,音乐会散布在多个教堂和学校。

音乐节的现任音乐总监是钢琴家皮埃蒙泰西(Francesco Piemontesi),这个俊美的男人生于这里,以演奏莫扎特和早期浪漫主义作品而出名。他在获得2007年伊丽莎白女王比赛后在全世界炙手可热。他在音乐节探索他的艺术世界:既邀请阿格里奇、哈默林(Marc-André Hamelin)等前辈来演奏,又与男高音歌唱家博斯特里奇(Ian Bostridge)等合作音乐会。他几乎每天都会在音乐会上演奏,我想他可能把音乐节当成了自己未来巡演的预演。我挺喜欢这种方式,也赞赏他的勇气:每天的音乐会给演奏家提供了被了解的窗口,同时也为音乐节赋予了迷人的原创性,他个人的极大投入成就了阿斯科纳音乐节的独特性。近年来,由于音乐巡演的产业链越来越成熟,音乐节也越来越工业化。我亲身感受到很多重要音乐节的趋同:在同一个夏天,往往在德国、奥地利、瑞士的各个音乐节听到一些著名乐团演奏同一套曲目,这总让我感觉非常遗憾。

音乐节的趋同也归根于很多地方的音乐节由同一批团队操盘。在瑞士,很多音乐节由外国人运作,而阿斯科纳则有一种地方性和亲密性。它的组织者中当地人的比例可能是最高的。若有幸认识一些当地人,他们会告诉你音乐会的举办场地之一——建于1585年的帕皮奥学院(Collegio Papio)是当地最重要的中学,很多重要人物都曾在这里上学。虽然阿斯科纳和洛迦诺人口极少,加起来只有两万多,但不知道从哪里冒出来的观众总是让音乐会爆满,音乐节早已成为当地社交生活的一部分了。

更像意大利

提契诺真的很像意大利:不仅植被和建筑都有显著的南欧风情,文化发展上也像意大利。

提契诺的最大城市卢加诺(Lugano)虽然是瑞士排名第三的金融城,但很多文化设施、艺术团体直到最近才开始建立,远远落后于苏黎世、巴塞尔和日内瓦湖区。新盖的卢加诺艺术文化中心(Lugano Arte e Cultura,简称LAC)开业不久,直到去年才有了自己的第一次歌剧制作。离米兰太近可能是卢加诺在此之前未有发展歌剧志向的原因:如果想看歌剧,就跳上一列火车,几十分钟就到了斯卡拉歌剧院。但卢加诺难道只想做米兰周边“小而美”的城镇吗?意大利语瑞士人难道在文化上甘于充当“流散的意大利人”?

其实卢加诺音乐学院水平不错,当地的音乐教学水平也不低;我有几个顶级的意大利音乐家朋友住在提契诺,虽然当地同行并不知晓——这种情况其实很多,很多音乐家虽然在其他国家活动,但他们选择住在瑞士以享受生活质量和税收优惠。如果当地有更加明确的音乐发展计划,他们定会鼎力支持。

提契诺的文化基础相当不错:洛迦诺的国际电影节是和欧洲三大电影节平级的世界A类电影节之一,真理山(Monte Verità)给二十世纪的世界艺术留下了重大财富。但就我粗浅的观察,与法语区和德语区的众多艺术节都有各自的独特性并且具有世界影响不同,提契诺更像意大利:大多数艺术节和艺术机构,除了维罗纳歌剧节和斯卡拉歌剧院以外,规模都面临缩减,甚至有一些颇有影响的艺术节现已淹没在历史中,成为一个普普通通的地区活动。阿斯科纳音乐节跟琉森音乐节几乎同时建立,但坦率地说,它现在与琉森音乐节已不可同日而语。建立文化身份或者单纯地发展旅游产业,到底是需要投入的。

飞吧,提契诺

提契诺的旅游资源并不少于其他地区:阿尔卑斯以南的教堂可能是瑞士最华美的,布雷山(Monte Brè)的步道不逊于任何一座名山。人们津津乐道于007蹦极,这个恢弘的大坝曾出现在电影《007:黄金眼》中,引来很多极限运动爱好者的效仿。但布鲁斯南(Pierce Brosnan)时代的新鲜感距今已经过去二十多年了,若长期缺乏投资,缺乏系统性的推广,文旅资源恐有失去吸引力的危险。

马蒂内利(L u c a Martinelli)受雇于阿斯科纳音乐节和阿斯科纳爵士音乐节(Ascona Jazz)等几个音乐节。他开车带我吃饭,带我去山里的村子,像家人般款待我。而我又略懂意大利语,所以也对提契诺感到亲切。

马蒂内利让我真正欣赏到提契诺的大和美,让我感到用一周的时间玩遍提契诺是不可能之事。山里一些人迹罕至的修道院有匿名大师的杰作;布里萨戈岛(Isole di Brissago)更是一个美妙的自然世界,这里栽种着来自世界各地的植物,由于处于湖中央,只能通过渡船抵达,有一种与世隔绝的浪漫。

韦尔扎斯卡山谷(Valle Verzasca)的河水清澈见底,马蒂内利开车带我经过时,河里游泳的人很多。他问我要不要下车,我说等吃过午餐再去吧。然而,当美餐后我们再次回到韦尔扎斯卡山谷时,却遗憾地发现,由于此地海拔低,周边山峰又高,阳光早已没了踪影,我与山谷最美的样子擦肩而过。但我仍然下水了,水很冷很急,可能是失温,也可能是落差太大、水流太急,我差点被冲走,急得马蒂内利在岸边大叫:“震宇!震宇!”

在提契诺,我总有一种在家的感觉。人们热情地接受任何一個外来者。迈乐(Jurij Meile)曾是一位圆号演奏家,现在主管当地的旅游宣传。通过他,我又认识了他在罗马音乐学院教书的妻子吉兰(A?mata Guillain)。通过大量的晚餐、派对,我开始把自己当成当地人,不满于它的美没有被更多人认识。这种难以用语言描述的感觉让我意识到我在提契诺投入了比在瑞士其他地区更多的情感。也许自己可以介绍更多的人认识提契诺呢?飞吧,提契诺,我也愿意当你的翅膀!