早期音乐复兴的先驱者

朱墨青

对二十一世纪的爱乐者来说,早期音乐(一般来说包括巴洛克、文艺复兴和中世纪音乐)是探寻西方古典音乐的旅程中一道迷人的风景。它是各类古典音乐欣赏指南中必备的章节,是各大古典唱片榜单中与管弦乐、协奏曲、歌剧等并列的类别,是手机上任意一个曲库APP跨度近千年的海量音乐中不可或缺的组成部分。但是,你可能没有意识到,如果回到一百年前,今天被定义为“早期音乐”的大部分作品都是人们闻所未闻的。

这揭示了古典音乐这一概念的“现代”本质,它是启蒙运动后城市中产兴起、音乐厅文化繁荣、音乐学院体系建立的产物。它将作曲家作为“天才”和“英雄”来崇拜,并从音乐理论和作曲史的角度塑造了西方音乐艺术的千年传承。但如果站在演奏和接受史的角度来看,这并非一个连续的传统。尽管十八世纪末至二十世纪的古典音乐核心曲目大部分从未完全淡出听众视线,但这之前的音乐除了少数特例,都曾被长期遗忘在故纸堆中,是通过现代人的追溯和复兴才被纳入古典音乐这个范畴的。

毫不夸张地说,早期音乐在现代的复兴对西方古典乐影响深远。它不仅极大地拓展了古典音乐的曲目范围,使曾经销声匿迹的古乐器重回舞台,而且由此衍生出的对历史表演实践的复兴和探索已延伸至古典音乐几乎所有时期,不断地改变着人们演绎和聆听音乐的方式。尽管在今天,这一称谓主要指的是从二十世纪六十年代开始在曲目、古乐器和演奏实践方面全面发展的盛况,但前人的探索为其提供的丰富土壤同样不容忽视。

复兴前传

系统性地演奏和欣赏过去的音乐并非一直是件寻常事。在十九世纪之前,大部分音乐都是“当代音乐”:它们有着明确的社会功能,为特定的场合和事件如教会礼仪、宫廷宴席等创作,局限于一小块地区或一小部分听众,在诞生之际就从未期待会被原封不动地反复上演。它们完成使命后变成泛黄旧乐谱上逐渐难以被解读的音符,乐器及演奏技巧随着技术革新被人抛弃,表演风格的传承也在时代审美的变迁中被遗忘。

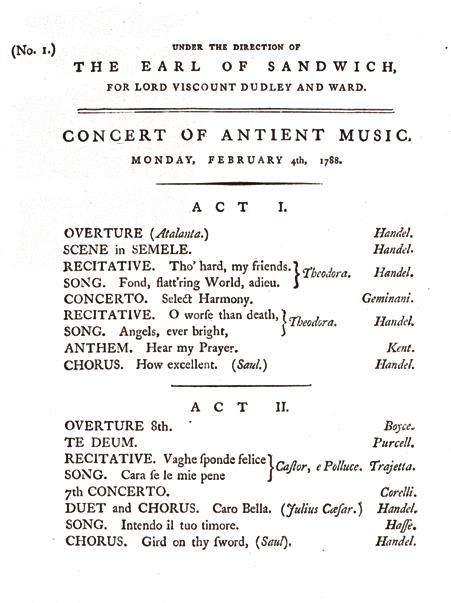

当然,借由教会礼仪传承等原因或带着猎奇的目的演奏一小部分过时音乐的情况也是存在的。1776年,一群爱好音乐的英国贵族在伦敦创立了定期举办的“古乐会”(Concerts of Antient Music),其标题里特地用了“Antient”这种特别古旧的拼写,但上演的却是亨德尔、杰米尼亚尼、博伊斯、J.C.巴赫等年代并不算久远的音乐,“曲龄不低于二十年”是遴选标准——没错,在当时,一首二十年前的音乐就可以被定义为“古乐”!

随着十九世纪古典音乐概念逐渐成形,对早期作曲家的“考古发掘”成为时代主题。如果不是1829年门德尔松将巴赫的《马太受难曲》重新搬上舞台,这位音乐史上的巨人或许依然只能作为历史记载中的一位小地方的教会音乐人存在,而不为大多数人所知。到十九世纪末,在现代音乐学体系成形和民族国家意识高涨的背景下,对早期作曲家作品的挖掘和整理进展迅速,巴赫、亨德尔、拉莫、库普兰、帕莱斯特里纳、珀塞尔等人的作品全集乐谱纷纷得到编订问世,这些名字迅速被供进古典音乐“万神殿”并成为其所属国家的“文化英雄”。

与此同时,早期音乐从贵族专享的高端娱乐走向越来越多的城市大众。在巴黎、柏林、维也纳、伦敦等文化中心,古乐演奏会往往能吸引到大量好奇的听众。纯净、美妙、庄严、虔诚,这些是十九世纪的人们眼中早期音乐独有的品质。对一些听众而言,它是日益物欲横流的社会、日益浮夸庸俗的浪漫主义的一剂解药;对致力于推广它的音乐人而言,它则是可以用来改变现状的“武器”。

布鲁塞尔皇家音乐学院首任院长弗朗索瓦-约瑟夫·费蒂斯(Fran?ois-Joseph Fétis)曾主办各类古乐音乐会长达二十余年,并超前地提出了“西方音乐并非不断进步的连续体,只是为了适应时代条件而变迁,没有变得更好或更糟”的观点;而在天主教会中,经过半个多世纪的努力,不满礼仪音乐世俗化的神父们成功地在1903年将格里高利圣咏和文艺复兴无伴奏复调合唱重新确立为圣乐基石。对复调和无伴奏合唱等早期形式的重新关注也为浪漫主义作曲家们提供了新的灵感,舒曼的钢琴赋格、勃拉姆斯和布鲁克纳的合唱曲、门德尔松的清唱剧、弗朗克和雷格尔的管风琴作品无一不体现了对早期音乐的借鉴。

然而,当时的音樂家对重现早期作品原貌并无兴趣,普遍的做法是通过重新配器和增删改等手段为这些作品披上浪漫主义的外衣。比如门德尔松上演《马太受难曲》时,动用了一个大规模管弦乐团和一个一百五十八人的合唱团,他本人则兼任钢琴和指挥。羽管键琴、竖笛、无阀键自然小号等古乐器实际上刚被打入冷宫没多久,被视为“落后”的象征,只有乐器商对古乐器的修复感兴趣。十九世纪下半叶的博物馆和博览会文化为古乐器提供了展示的舞台,但没有人能深入了解该如何在这些“古董”上演奏属于它们时代的音乐,直到时代的脚步即将跨入二十世纪时一位“怪咖”的出现。

盛况的播种者

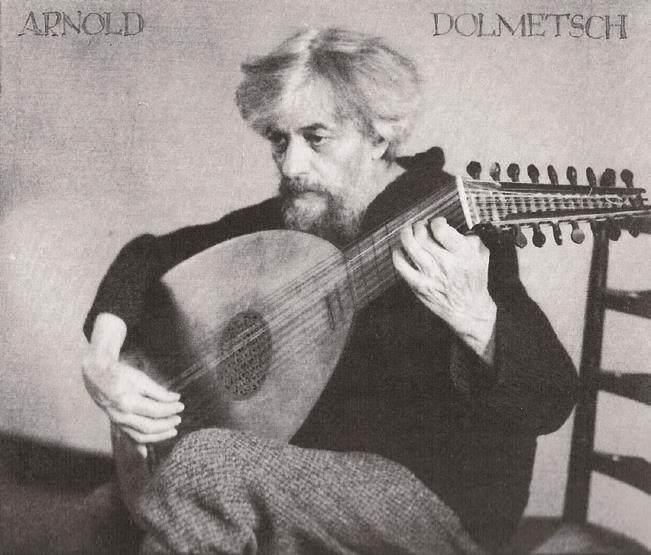

在被工业化席卷的十九世纪末,古乐器中体现的那种家庭作坊时代极致的工匠精神深深地吸引了一位法国青年——阿诺德·多尔梅奇(Arnold Dolmetsch)。他出身于钢琴生产世家,又在比利时和英国学习小提琴演奏,这一独特的资源组合使毕业后定居伦敦的他决心创立一家自己的古乐器工坊,从琉特琴、维奥尔琴、竖笛到羽管键琴和击弦古钢琴,在修复古董乐器的基础上尝试全新制作,拥有了足以组成合奏团的一批古乐器。

多尔梅奇组织自己的家人和朋友,从汤姆金斯(Thomas Tomkins)、道兰(John Dowland)、威尔克斯(Thomas Weelkes)等英国早期作曲家的作品入手,以家庭音乐沙龙的形式开启了早期音乐演奏的探索之路。他在伦敦南面达利奇(Dulwich)的家雅号“道兰”,古乐器超凡脱俗的音色和家庭音乐会温馨的氛围,延续了十九世纪的前辈们赋予早期音乐“小而美”的气质,成为对工业社会现状不满的文艺名流们所追寻的一股“清流”。

多尔梅奇的忠实粉丝包括和他志同道合的艺术与工艺运动代表人物威廉·莫里斯(William Morris)、时常在《周六评论报》(Saturday Reviews)上口出狂言的乐评人约翰·朗西曼(John Runciman),还有宣称“住在多尔梅奇家隔壁该多好”的剧作家萧伯纳。一批走在时代前列的诗人和小说家都是他的听众或客户——他曾为叶芝做了一把为诗歌吟诵伴奏的索尔特里琴(psaltery),詹姆斯·乔伊斯的意识流开山之作《尤利西斯》(Ulysses)和埃兹拉·庞德打破常规的鸿篇巨制《诗章》(Cantos)中都提到了多尔梅奇和他的古乐事业。

虽然多尔梅奇曾在布鲁塞尔皇家音乐学院师从小提琴家维厄当,但由于没有音乐学方面的背景,学术界对他的早期音乐探索不屑一顾。不过性格倔强的他也不把学术界放在眼里,始终骄傲地以业余音乐人自居。他将研究古谱文献的收获以及在复原乐器上实践的经验集结于1915年出版的《十七、十八世纪音乐的演绎》一书,抨击了那些只顾埋头研究一些无用的历史细节而毫不关心如何让古乐回归它们所属乐器的音乐学家们。

多尔梅奇的底气当然来自其成功的古乐器生产事业。他将羽管键琴制作技艺推向海外市场,于1905年前往美国,为波士顿的奇克林钢琴厂(Chickering & Sons)开辟了全新的古乐器业务。在美国的经营和巡演使他声名鹊起,他甚至被召进白宫为西奥多·罗斯福总统演奏击弦古钢琴,波士顿成为今日美国早期音乐的重要中心和多尔梅奇二十世纪初的耕耘也不无关系。

1917年,年届六十的多尔梅奇返回英国,定居于萨里郡的小城黑斯尔米尔(Haslemere),并将之打造成一个古乐器制作销售以及学习交流的中心。从1925年起,每年一度的黑斯尔米尔音乐节成了多尔梅奇家族展示古乐文化的盛会。1929年,哥伦比亚唱片公司发行的一套名为《视听音乐史》的唱片记录下了多尔梅奇与其子女们的演奏,录音中他的演奏听起来怪异而草率,用今天的眼光来看确实显得比较业余。

尽管如此,多尔梅奇依然被普遍认为是现代早期音乐复兴的鼻祖。他为之确立了议题,并定义了所需解决的具体问题,播下了几十年后这一运动盛况的种子。在《十七、十八世纪音乐的演绎》一书的最后,多尔梅奇发出了“我们再也不能让谁站在作曲家和我们之间了”的号召,是后来众多早期音乐复兴者所崇尚的“本真主义”的先声。

“用巴赫的方式演奏巴赫”

二十世纪上半叶,越来越多的人开始认同早期音乐只需以其原貌而不用通过现代“翻译”即可被理解和欣赏。作曲家时代的演奏条件和惯例不仅成为热门的研究对象,也成为一些音乐家鲜明的“品牌形象”,其中就包括以一句“你用你的方式演奏巴赫,我用巴赫的方式演奏巴赫”著称的另一位早期音乐先驱——旺达·兰多芙斯卡(Wanda Landowska)。

不满足于羽管键琴作为一种“探秘历史”性质的边缘性乐器,兰多芙斯卡致力于用羽管键琴重新占领已成为钢琴曲目的巴洛克音乐领域。在1911年艾森纳赫的巴赫音乐节上,她参与的一场钢琴与羽管键琴的“斗琴”将这一竞争推向高潮,其结果是在之后近三十年的欧美掀起了一股巴洛克羽管键琴音乐热潮。

在许多爱乐者的印象里,兰多芙斯卡是一位和蔼优雅的波兰老太太,然而听过她演奏的人都会被她那强健而咄咄逼人的自信所震慑。她倔强的性格和坚定的信念丝毫不亚于多尔梅奇,学生称她“从不解释,也不接受质疑”。她在巴赫的演绎史上创造了多个“第一”,比如1919年在巴塞尔的一场《马太受难曲》演出中首次将羽管键琴作为通奏低音乐器,但她更为人熟知的创举则是1933年首次演奏羽管键琴录制了《哥德堡变奏曲》全曲。她于1925年定居在巴黎市郊的圣洛拉福雷(Saint-Leula-Forêt),并开办了一所古乐学校(école de Musique Ancienne),成为二战前欧洲重要的早期音乐学习中心。

站在今天的角度,兰多芙斯卡“用巴赫的方式演奏巴赫”显然只是一句名不副实的广告语,实际上这出自她和大提琴家卡萨尔斯争执时打圆场的一句玩笑话。她演奏的羽管键琴是巴黎普莱耶尔(Pleyel)钢琴厂总监古斯塔夫·利昂(Gustave Lyon)为其定制的,铁质框架、体型庞大,拥有六个起到音栓作用的踏板,用于选择琴弦及特殊效果、设置键盘联动等。它音量大、表现力强,符合现代音乐厅和巡回演出的运输需求,是一种钢琴与羽管键琴嫁接的纯现代产物,其充满金属味的音色被后人戏称为“一桶螺丝钉”。兰多芙斯卡在一首曲子里通过踏板获得复杂音色变化的技巧也被认为没有历史依据,只是把羽管键琴当作一架“用弦发声的管风琴”来演奏而已。

当然,羽管键琴能在二十世纪作为一件独奏乐器回归音乐会舞台,回归属于它的曲目,兰多芙斯卡功不可没。她表现的是一种在历史和现实之间的“折中主义”。在1909年出版的《古乐》(La Musique Ancienne)一书中,她就阐明了尊重音乐的历史性但不拘泥于表面上精确重现的理念,而下面这段出自她常年的伴侣德妮絲·雷斯图(Denise Restout)1965年出版的《兰多芙斯卡谈音乐》中的话更能概括她的艺术追求:

我们代表了一种历史的积累,并且毫无能力违背这一事实,我们为何要反叛它呢?让我们有意识地服从于事物的这种变化吧。我从未试图精确复制那些早期大师们的行为;相反,我学习、审视、热爱并重新创造。

经过近半个世纪的探索,早期音乐复兴开启了全新的维度,即全面运用古乐器,致力于根据历史证据重新呈现作品原貌,还原其诞生时的听觉体验。围绕这一主题,早期音乐艺术家们也开始展现出截然不同的立场和侧重点,音乐演奏的“本真性”不仅成为学术理想,也开始被用作具有商业价值的标签,这些现象后来都深刻影响了二十世纪下半叶的古典乐坛。