急性髓系白血病患者经外周静脉穿刺中心静脉置管相关感染的影响因素及集束化护理措施分析

杨红梅

【摘要】 目的 分析急性髓系白血病(acute myeloid leukemia,AML)患者经外周静脉穿刺中心静脉置管(peripherally inserted central catheter,PICC)相关感染的影响因素,并采取集束化护理措施。方法 选择2019年1月—2021年7月九江市第一人民医院总院收治的60例AML患者,所有患者接受多药联合化疗,化疗过程中采用PICC置管。导管局部出现红肿、疼痛或脓性分泌物时,采集患者血液标本,根据导管相关感染诊断标准分为感染组和非感染组,分析感染患者病原菌分布情况。收集患者一般资料,采用单因素及多因素Logistic分析AML患者PICC置管相关感染的影响因素。结果 60例AML患者中,有9例发生感染,占比15.00%;51例未发生感染,占比85.00%。2组性别、年龄、穿刺部位、体质量指数(body mass index,BMI)比较,差异无统计学意义(P>0.05)。感染组化疗≥6次、留置时间≥3个月、合并糖尿病、导管使用非硅胶材料、PICC穿刺次数比例高于非感染组,差异有统计学意义(P<0.05)。Logistic回归分析显示,化疗≥6次、留置时间≥3个月、合并糖尿病、导管使用非硅胶材料、PICC穿刺次数是AML患者PICC置管相关感染的独立危险因素。结论 化疗≥6次、留置时间≥3个月、合并糖尿病、导管使用非硅胶材料、PICC穿刺次数是AML患者PICC置管相关感染的独立危险因素,针对危险因素采取集束化护理措施,减少PICC置管相关感染的发生。

【關键词】 急性髓系白血病;PICC置管相关感染;影响因素;集束化护理

文章编号:1672-1721(2024)09-0019-03 文献标志码:A 中国图书分类号:R733.71

急性髓系白血病(AML)是临床常见的急性白血病,包括所有非淋巴细胞来源的急性白血病。AML症状以发热、贫血、出血等表现为主[1]。化疗是目前治疗AML的主要手段。经外周静脉穿刺中心静脉置管(PICC)是化疗常用通路,能够输注各种性质的药物,可减少反复穿刺给患者带来的痛苦,利于保护外周静脉[2]。AML患者免疫力较低,普遍存在血液高凝状态。PICC长期留置易引发诸多并发症,如感染、血栓、出血等,甚至导致PICC置管失败,影响治疗效果[3]。PICC置管相关感染是影响AML患者化疗效果的重要原因。了解相关影响因素,对指导临床制定针对性干预措施进行防控尤为重要。近年来,集束化护理理念逐渐应用于临床护理中,可对有效的护理措施进行整合,显著提高临床护理质量,已被广泛应用于多种疾病护理中,并取得了成效。鉴于此,本研究分析AML患者PICC置管相关感染的影响因素,并予以集束化护理措施,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2019年1月—2021年7月九江市第一人民医院总院收治的60例AML患者,患者年龄18~70岁,平均年龄(45.33±10.37)岁;体质量指数(BMI)19~29 kg/m2,平均BMI(23.63±1.34)kg/m2;文化程度,高中及以下30例,大专21例,本科及以上9例;AML病程1~5年,平均病程(3.15±0.42)年。本研究经医院医学伦理委员会审批。

纳入标准:年龄≥18岁;均行PICC置管化疗;病理检查确诊;病情相对稳定,各项生命体征正常;语言、认知功能正常;患者及其家属签订知情同意书。

排除标准:合并发热者;合并全身严重感染者;存在其他器质性疾病者;合并其他恶性肿瘤者;精神疾病者;治疗依从性差者;合并静脉炎病史者。

1.2 方法

所有患者均接受多药联合化疗,化疗过程中采用PICC置管,采用美国巴德公司生产的4F三向瓣膜式PICC导管穿刺贵要静脉、肘正中静脉,严格执行无菌操作,穿刺成功后使用透明敷贴固定。导管相关感染诊断标准为穿刺点部位红肿、有脓液渗出,或出现弥漫性红斑,患者表现为寒战、发热;血、导管标本细菌培养结果为阳性。导管局部出现红肿、疼痛或脓性分泌物时,采集患者血液标本,根据导管相关感染诊断标准分为感染组和非感染组。收集患者一般资料,包括性别、年龄、BMI、导管材料、化疗次数、留置时间、换药间隔时间、穿刺部位、有无糖尿病等。采用单因素及多因素Logistic分析AML患者PICC置管相关感染的影响因素。

1.3 统计学分析

采用SPSS 22.0统计分析软件,计量资料以x±s表示,行t检验;多因素使用Logistic回归分析,计数资料以百分比表示,行χ2检验;P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 PICC置管相关感染发生情况

60例AML患者中,有9例发生感染,占比15.00%;51例未发生感染,占比85.00%。

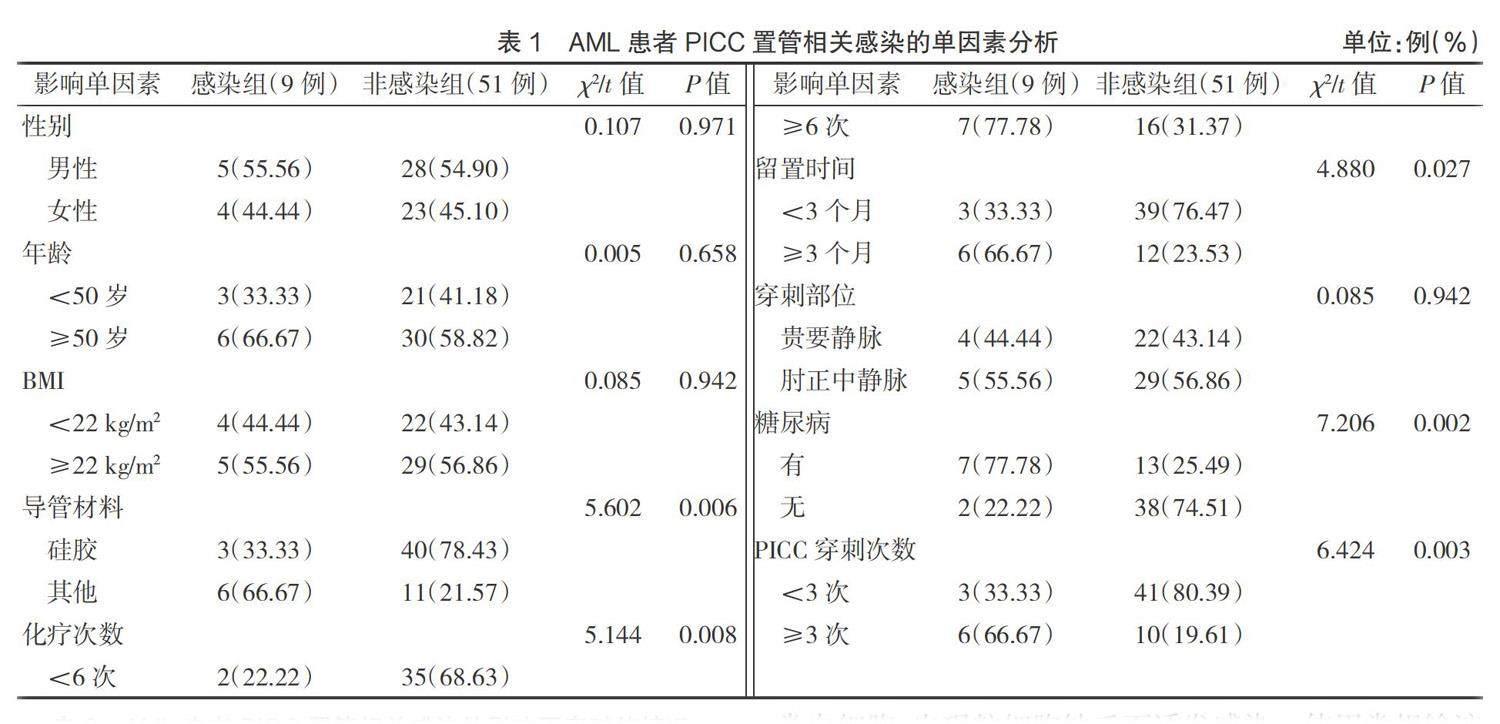

2.2 AML患者PICC置管相关感染的单因素分析

2组性别、年龄、穿刺部位、BMI比较,差异无统计学意义(P>0.05);感染组化疗≥6次、留置时间≥3个月、合并糖尿病、导管为非硅胶材料、PICC穿刺次数比例高于非感染组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

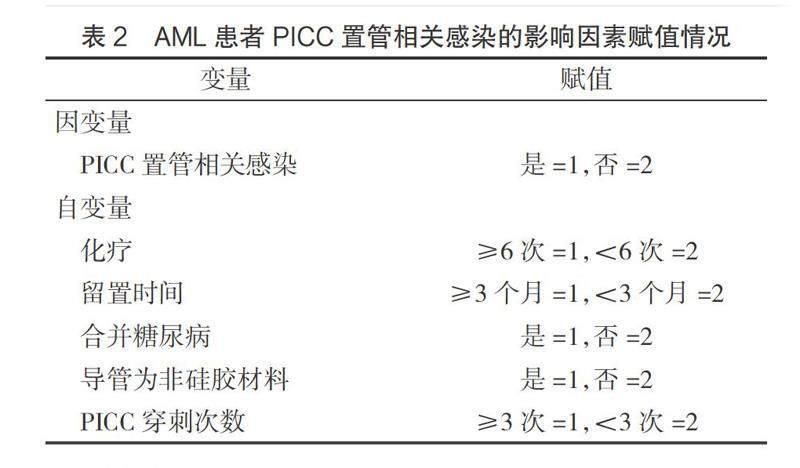

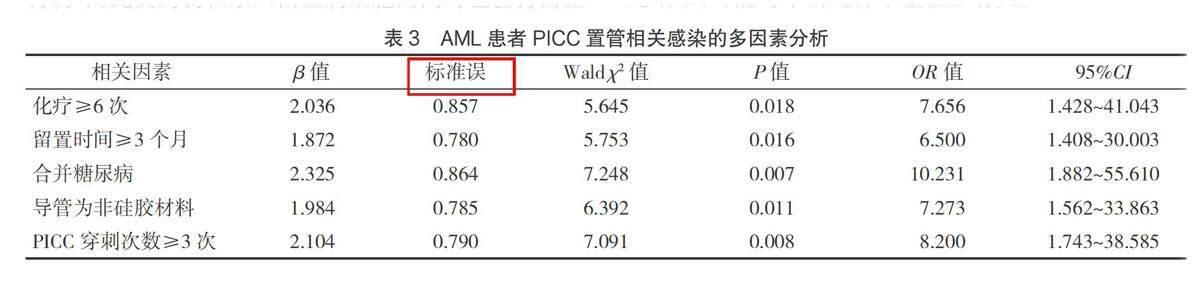

2.3 AML患者PICC置管相关感染的多因素分析

Logistic回归分析显示,化疗≥6次、留置时间≥3个月、合并糖尿病、非硅胶材料导管、PICC穿刺次数是AML患者PICC置管相关感染独立危险因素,见表2、表3。

3 讨论

AML患者治疗时需要应用大剂量细胞毒性药物进行诱导。此类药物在杀灭白血病细胞的同时也会打击正常白细胞,出现粒细胞缺乏而诱发感染。使用常规输液给药方式,化疗药物易漏出,严重损害周围组织,引发感染。PICC置管已被广泛应用于肿瘤化疗中,操作简单、易于固定,能够有效保护外周血管,患者易于接受。PICC属于有创性置管技术,可破坏皮肤屏障,导致微生物侵入。受导管、医源性及患者个体等诸多因素影响,PICC置管引发导管感染,甚至可引发全身感染性疾病或败血症,对患者生活质量造成极大的影响。本研究60例AML患者中,有9例发生PICC置管相关感染,占比15.00%,说明PICC置管相关感染发生率较高,临床应予以高度重视。谢莉等[4]研究显示,279例急性白血病患者中,有81例发生PICC置管后感染,占比29.03%,远高于本研究结果,可能与本研究样本量较少有关。

近年来,PICC置管相关感染发生率不断上升。与其他实体肿瘤相比,AML置管后感染发生率明显较高[5]。本研究结果显示,2组性别、年龄、穿刺部位、BMI比较,差异无统计学意义(P>0.05);感染组化疗≥6次、留置时间≥3个月、合并糖尿病、导管为非硅胶材料、PICC穿刺次数比例高于非感染组;Logistic回归分析显示,化疗≥6次、留置时间≥3个月、合并糖尿病、导管为非硅胶材料、PICC穿刺次数是AML患者PICC置管相关感染的独立危险因素。分析原因如下。(1)化疗≥6次。临床目前应用的化疗药物大都具有一定的细胞毒性,此类药物在杀灭白血病细胞的同时,也会损伤正常细胞,致使机体免疫力降低,从而诱发感染[6-7]。(2)留置时间≥

3个月。尽管无菌及置管技术已取得显著进步,但PICC置管属于侵入性操作,部分致病微生物可能随导管进入大血管,引发导管感染[8]。正常情况下,人体皮肤存在一定量的表皮葡萄球菌,但不足以致病。导管长期与皮肤接触,可能将隐藏在皮质褶皱、汗腺、皮脂腺处的表皮葡萄球菌带入血液系统中,诱发感染[9]。(3)合并糖尿病。合并糖尿患者免疫力低下,感染发生风险更高。(4)导管为非硅胶材料。优质静脉导管的管壁光滑,细菌不易黏附,可降低感染发生率。硅胶导管具有耐老化、高抗撕、回弹性好、不变形等优点,与血液相容性好,可较长时间留置于人体内。硅胶导管表面经纳米抗感染处理,亲和力较好,能降低置管感染发生率。(5)PICC穿刺次数。反复多次穿刺过程中可能未严格执行无菌操作,导致微生物侵入引发感染。(6)年龄。孙舒君等[10]研究显示,年龄是引起PICC置管感染的独立危险因素,年龄越大,免疫功能越低下,抵抗力越差,越易发生感染。这与本研究结果不一致,考虑与本研究样本量少有关。

针对上述危险因素,本研究采用集束化护理措施,具体如下。(1)加强护理人员技能培训,包括局部消毒法、六步洗手法、封管手法,定期进行考核。(2)换药时严格遵循导管接头的无菌擦拭和处理,观察管腔是否转移、穿刺点是否红肿、渗出液,去除透明敷贴时力度应适中,避免用力过度导致管腔发生移位或导管脱出过长,去除后对病患贴膜处进行按揉。彻底消毒皮肤,范围不小于10 cm×10 cm,并贴上新敷贴。更换PICC时应妥善固定,防止PICC管道打折或弯曲,脉冲式冲管和封管操作,更换肝素帽与正压接头严格执行无菌操作[11]。(3)尽可能减少PICC置管患者导管滞留时间和化疗疗程,条件允许时尽量做管道培养,利于临床监控。(4)对患者进行不定期巡视,仔细观察患者穿刺处周围皮肤,告知患者相关注意事项,发生脱出、不通畅等情况时应及时告知护理人员进行处理[12]。

集束化护理整合了一系列有循证医学基础、相互关联的治疗及护理措施,可为患者提供优质的医疗护理服务,减轻患者痛苦,促进患者向更积极的方向发展。护理人员应积极反馈PICC置管护理中存在的问题,总结经验,不断完善护理方案,降低PICC置管相关感染发生率,保证治疗顺利实施,避免给患者带来不必要的痛苦。

综上所述,AML患者PICC置管相关感染的影响因素包括化疗≥6次、留置时间≥3个月、合并糖尿病、导管为非硅胶材料,临床应针对性开展集束化护理干预,降低PICC置管相关感染发生率。本研究样本量偏少,后期应增加纳入样本量,进一步探讨PICC置管相关感染的独立危险因素,降低PICC置管相关感染发生率。

参考文献

[1] 于巧,张亚琳,林姗姗,等.急性白血病患者化疗期间医院感染的病原学特点及影响因素分析[J].中华医院感染学杂志,2019,29(1):67-70.

[2] 贾莉,王华,冼开选,等.急性白血病PICC置管感染的危险因素及凝血指标的变化[J].中华医院感染学杂志,2019,29(23):3590-3593,3613.

[3] KUMAR B,GARCIA M,WENG L,et al.Acute myeloid leukemia transforms the bone marrow niche into a leukemia-permissive microenvironment through exosome secretion[J].Leukemia,2018,32(3):575-587.

[4] 謝莉,王显红.行PICC置管的慢性粒细胞白血病患者感染的相关因素分析以及集束化护理的效果观察[J].贵州医药,2018,42(12):1517-1518.

[5] 杨健,杨小燕,方莉,等.集束化护理在结直肠癌PICC置管患者中的应用效果[J].中华现代护理杂志,2018,24(35):4288-4292.

[6] 徐惠丽,韩永红,曾娟,等.肿瘤内科患者PICC置管期感染相关因素分析及应对措施研究[J].中华医院感染学杂志,2019,29(1):153-156.

[7] 梅桔,邢香芹.急性白血病病人经外周静脉中心静脉置管相关性感染的危险因素分析[J].蚌埠医学院学报,2019,44(3):393-395.

[8] SANDMAIER B M,KHALED S,ORAN B,et al.Results of a phase 1 study of quizartinib as maintenance therapy in subjects with acute myeloid leukemia in remission following allogeneic hematopoietic stem cell transplant[J].Am J Hematol,2018,93(7):222-231.

[9] 郑振茹,宁晓辉,田溢卿,等.集束化策略在肿瘤患者PICC置管预防感染的应用效果及价值[J].河北医药,2019,41(10):1581-1584.

[10] 孙舒君,刘元昉,叶雅静.急性淋巴细胞白血病化疗患者经外周静脉穿刺的中心静脉导管相关性感染影响因素的Logistic回归分析[J].癌症进展,2020,18(7):718-721,747.

[11] 李书坛,唐柳,陈晓敏,等.成人急性髓系白血病患者化疗后发生院内感染影响因素及其防治对策研究[J].中国实验血液学杂志,2018,26(2):412-416.

[12] LIAN X,LIN Y M,KOZONO S,et al.Pin1 inhibition exerts potent activity against acute myeloid leukemia through blocking multiple cancer-driving pathways[J].J Hematol Oncol,2018,11(1):94.

(编辑:许 琪)