浅谈美国白蛾的发生危害及防控措施

摘 要:美国白蛾是入侵我国的外来物种,原产北美,自1979年传入我国辽宁丹东,现己蔓延到我国诸多地区,寄主几乎包含了所有的林木、果树、农作物、观赏植物及蔬菜等,被称为“无烟的森林火灾”。美国白蛾以自身活动及借助交通工具进行广泛传播,持续取食危害,对当地生态环境造成了较大的不良影响。通过对美国白蛾的发生规律及危害特性进行分析,提出综合使用人工、物理、化学、生物等多种措施进行防治的策略,希望给果农、林农及农作物种植业主提供一些技术参考。

关键词:美国白蛾;发生;危害;防控措施

美国白蛾(Hyphantria cunea)又名秋幕蛾、网幕毛虫、美国灯蛾等,是一种极度危险的世界性检疫害虫,寄主植物超过300种。具有适应性强、繁殖力快、传播危害明显等诸多特点,对果树、观赏类树木及农作物构成了严重威胁,被我国林业部门、农业部门列为外来有害入侵物种。鉴于美国白蛾的严重危害性,结合各地近些年在美国白蛾治理过程中的经验,建议采取多种防控措施,多措并举,将美国白蛾的危害控制在可控范围之内。

1 美国白蛾的形态学特征

美国白蛾为完全变态昆虫,一生要经历成虫、卵、幼虫、蛹4个虫态。

成虫:体型中等,外观呈白色。雄成虫翅展为34毫米左右,越冬代成虫前翅有少许褐色斑点,其他各代前翅无斑点。这也是越冬代雄成虫与第一、二代雄成虫的主要区别。雌虫翅展最大在44毫米左右,纯白色,各代均无其他斑点。

卵:圆球形,直径0.5毫米左右。初期为浅绿色、浅黄绿色(图1),后期变为灰绿色,临近孵化时为灰褐色。卵块呈片状单层分布,表面光泽,每个卵块中有卵粒数百至数千粒,卵块上附有白色的幼虫体毛及鳞片等。

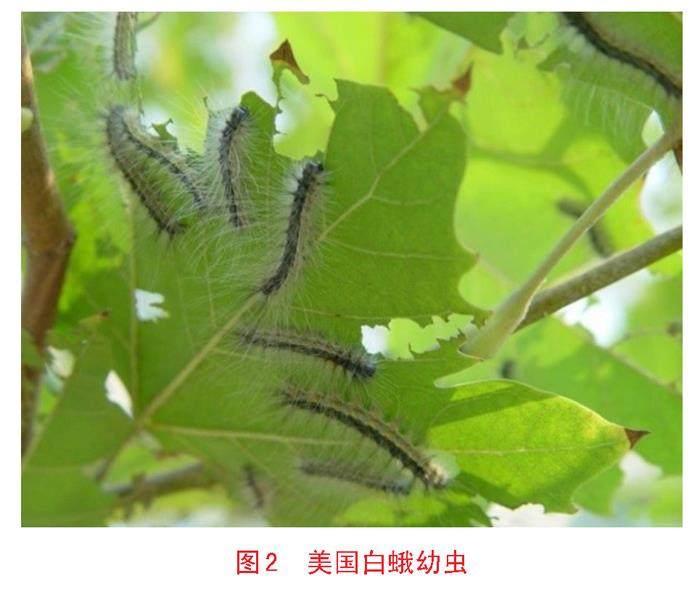

幼虫:根据幼虫体态颜色的不同,有红头型、黑头型2种,红头型只在美国有分布。我国发生的美国白蛾均为黑头型,初孵幼虫体长为10毫米,大龄幼虫的体长在28~35毫米。幼虫头部黑色、体色灰黑或黄绿,背部有黑色毛瘤。毛瘤上长有丛生的白色刚毛(图2)。

蛹:红褐色,长15毫米,宽3~5毫米。雄虫蛹较雌虫蛹瘦小,虫蛹外侧有一层薄茧包被,其上夹杂很多幼虫体毛,腹部各节间有凹陷刻点,臀棘有8~17根。

2 美国白蛾发生规律

美国白蛾在山东地区1 年发生3 代,发育需要经历成虫、卵、幼虫和蛹4个阶段。越冬休眠以蛹态在杂草、墙根、砖块、浅土层等处进行。翌年4月上旬开始逐渐出现越冬代成虫,4月下旬成虫陆续交尾产卵(图3)。第一代幼虫5月初开始危害,直至6月下旬。7月成虫羽化、交尾产卵,第2代幼虫危害盛期在8月中旬。第3代幼虫发生期在8月下旬,9月底越冬代老熟幼虫开始陆续下树化蛹越冬,一直到11月上旬,还可见少量老熟幼蟲下树化蛹,蛹期持续到次年4月。

3 美国白蛾的危害特性

美国白蛾是一种食叶害虫,对林木、果树及蔬菜危害极大。初孵幼虫在取食过程中,吐丝结成网幕,且网幕随虫龄增长,幼虫不断吐丝而随之增大。1~3龄幼虫在网幕内群集危害,取食时食光叶肉,只余叶脉,4 龄后幼虫食量大增,破网满树危害,在短时间内吃光树叶,然后转移寄主继续危害。据观察,危害严重时,美国白蛾一夜之间就可以将成片果园叶片吃光吃残,然后转移到周边的植物上继续危害,严重影响果树生产。在村庄树木上暴发时,则会出现严重的扰民事件,对群众的出行和生活造成诸多不便。美国白蛾发生期较长,破坏性极大,若不能及时采取有效的防治措施,则虫情会迅速传播,大规模暴发成灾,给当地农林生产造成不利影响。

4 美国白蛾防控措施

4.1 健全体制

以农林防疫部门为主,建立健全美国白蛾防治工作机制,加大对美国白蛾防治的宣传力度,对美国白蛾防治知识进行普及,对防治工作开展有效的指导。针对林场、果园等地方,可采取时间集中、大面积无缝防治策略,其他则根据具体的疫情情况,制定相应的措施,有效预防和控制美国白蛾的暴发。镇(街)、林场、果园监测人员发现疫情要及时上报,并按照属地管理的原则,联合构建防治工作网,对美国白蛾进行全面清剿,以此营造全民防控的良好氛围。

4.2 人工防治

一是剪除或摘除网幕。美国白蛾幼虫1~3龄在网幕内取食生活,此时可采取剪除或摘除网幕、集中销毁的办法进行处理。此种方法在高大树木上,适用于第一代幼虫网幕的剪除。因为第一代幼虫网幕大都集中在树冠下部,第二、三代幼虫网幕有一些在树冠上部,很难发现,或即使发现因为树冠太高也无法进行人工剪除或摘除。而对于一些幼小的果树苗木、低矮的树木,在1~3代幼虫网幕期都可使用此法。二是清理越冬虫源。每年冬季、春季,清扫果园及林间的枯枝、落叶、杂草等,刮除老树皮,集中烧毁处理,以消灭越冬虫源。秋季老熟幼虫下树化蛹前,在树干上距离地面1米处绑缚稻草,诱集幼虫在此化蛹,幼虫化蛹后解除草把,集中烧毁,对越冬虫源亦有一定的控制作用。

4.3 物理防治

一是杀虫灯诱杀。美国白蛾成虫具有较强的趋光性,采用黑光灯或是频振杀虫灯对其成虫进行灯光诱杀,或者在果园安装太阳能杀虫灯(图4),对1~3代美国白蛾成虫均有很好的物理防控效果。美国白蛾成虫飞翔能力弱,活动范围较小,因此杀虫灯间距以50米为宜,害虫大量发生时应适当增加杀虫灯数量,可达到虫情监测和灭杀飞蛾的双重目的。二是在害虫发生区每150米挂置1个诱捕器,诱捕器内放置菊酯类药物棉球,对成虫期雄虫可起到很好的诱捕灭杀效果,目前很多果园、林场都安装了太阳能杀虫灯和诱捕器。

4.4 生物防治

美国白蛾的天敌主要有寄生性天敌、捕食性天敌及病原微生物等。一是寄生性天敌主要包括寄生蝇和寄生蜂等。其中白蛾周氏啮小蜂是一种出蜂量特别高、易于繁殖的高效天敌,被各地人工大规模繁育并广泛应用于生产实践,在美国白蛾老熟幼虫期及蛹期在林间释放,可起到很好的生物控制效果。二是捕食性天敌主要包括棒络新妇蛛、欧亚蠋蝽、马蜂等。欧亚蠋蝽若虫和成虫均可捕食1~3龄网幕内的幼虫,马蜂对破网后的4~6龄幼虫捕食作用显著,棒络新妇蛛等在林间密集织网,拦截阻杀白蛾成虫,效果很好。三是病原微生物。其中苏云金芽孢杆菌对美国白蛾1~3龄幼虫作用明显,白僵菌、绿僵菌侵染幼虫及蛹,核型多角体病毒对美国白蛾幼虫有很强的专一性和致病力。病原微生物主要在白蛾幼龄幼虫期使用,在多云及光照弱的天气条件下杀虫效力较高,值得推广和应用。

4.5 药物防治

对美国白蛾的防治,各地为达到斩草除根之效,多采取严厉的应急封锁扑灭手段,使用残留期长、触杀性强的高浓度化学药剂,在杀灭害虫的同时,对当地环境也造成了一定的不良影响。近年来,随着人们对森林健康的关注和环保意识的提高,阿维菌素、灭幼脲、苦参碱、除虫脲、虫酰肼等各种低毒、低残留的无公害、环保型的生物农药逐渐被人们接受并广泛应用,对成功控制美国白蛾灾情发挥了重要作用。对美国白蛾的防治,只要抓住卵、幼龄幼虫等最佳防治时机,治早治小,一般性药剂均对其有良好防效,为果农生产绿色无公害果品提供了可能。

5 结 语

美国白蛾作为外来有害生物,一般经过外来传入、繁衍、潜伏扩散、暴发危害共4个阶段。目前美国白蛾灾害已经严重影响果树、林木及园林植物的生长发育,甚至影响到了人们的正常生产和生活。为有效降低美国白蛾发生的危害程度,当地政府和广大林农务必做好监测预警工作,综合施用人工、物理、生物及药物等诸多防治措施,对害虫进行有效预防和治理,最大限度地降低其危害系数,保障树木正常生长。

作者简介:姜明媛(1985年—),女,本科学历,高级工程师。从事林业有害生物防控、森林资源调查、森林培育工作。